« En mars 1968, l’article “The role of monetary policy” de Milton Friedman (reprenant son allocution présidentielle à l’American Economic Association) a été publié dans l’American Economic Review.. Cinquante ans après, les économistes se penchent à nouveau sur ce célèbre article.

Gregory Mankiw et Ricardo Reis soulignent que les anticipations, le long terme, la courbe de Phillips et les potentiel et limites de la politique monétaire sont toujours des sujets de recherche très actifs. Dans un futur proche, il se pourrait que la faible croissance économique que l’on a connue depuis la récession de 2008-2009 amène à un réexamen de l’hypothèse du taux de chômage naturel de Friedman. A ce point, l’explication la plus simple est que cette stagnation est due à un ralentissement de la productivité qui n’est pas lié au cycle d’affaires. Il se peut aussi, cependant, que cette faible croissance contredise la vision classique du long terme de Friedman, que ce soit via les effets d’hystérèse ou via l’insuffisance chronique de demande globale. De futurs travaux peuvent très bien confirmer la vision de Friedman et se tourner vers la formation des anticipations pour une meilleure compréhension de la courbe de Phillips, visant à un meilleur modèle de référence de ce qui pourrait remplacer tant les anticipations adaptatives que les anticipations rationnelles. Mankiw et Reis affirment que le rôle de la politique monétaire évolue actuellement et s’est éloigné des sujets que Friedman a développés dans son allocution présidentielle. L’avenir promet des progrès dans quatre domaines : l’interaction entre les politiques budgétaire et monétaire, le rôle des réserves bancaires, les taux d’intérêt proches de zéro et la stabilité financière.

Olivier Blanchard s’est demandé si nous devons rejeter l’hypothèse de taux de chômage naturel. L’hypothèse a certes été controversée à l’époque, mais elle a vite été acceptée par une majorité et constitue le paradigme dominant en macroéconomie depuis lors. Elle est partie intégrante dans la réflexion et les modèles utilisés par les banques centrales et elle fonde le cadre du ciblage d’inflation qu’utilisent la plupart des banques centrales aujourd’hui. Récemment, la crise financière mondiale et la récession qui en a résulté ont alimenté les débats autour du réalisme de cette hypothèse, et ce pour deux raisons. Premièrement, le niveau de la production apparaît avoir été irrévocablement affecté par la crise et la récession qui l’a suivie. Deuxièmement, à l’inverse de l’hypothèse accélérationniste, un chômage élevé n’entraîne pas une inflation de plus en plus faible, mais juste une inflation faible. Blanchard considère les preuves macroéconomiques et microéconomiques comme suggestives, mais pas concluantes, pour rejeter l’hypothèse du taux naturel. Les décideurs politiques doivent garder l’hypothèse de taux naturel comme leur hypothèse nulle, mais aussi garder l’esprit ouvert et considérer des alternatives.

Robert Hall et Thomas Sargent affirment que l’effet de court terme de l’allocution a été d’inciter beaucoup à vérifier l’affirmation de Friedman selon laquelle non seulement l’inflation anticipée importe pour l’inflation courante, elle importe aussi point par point dans la détermination de l’inflation courante. Dans la version alors existante de la courbe de Phillips, comme Friedman l’a souligné, la courbe de Phillips de long terme est devenue verticale et le taux de chômage (…) reste insensible aux choix de la banque centrale en matière d’inflation. A plus long terme, l’hypothèse de Friedman d’un déplacement point par point de la courbe de Phillips a été acceptée par de plus en plus d’économistes. L’idée plus générale que les variables réelles telles que le chômage, l’emploi et la production sont insensibles au régime monétaire commença à être acceptée et cette idée s’est généralisée au point de remplacer le concept de neutralité monétaire. Hall et Sargent croient que le principal message de Friedman, en l’occurrence l’hypothèse d’invariance à propos des résultats de long terme, a prévalu au cours du dernier demi-siècle parce qu’elle était confortée par des preuves relatives à plusieurs économies sur plusieurs années. Les travaux ultérieurs ont modifié les idées de Friedman relatives aux effets transitoires et n’ont pas été cléments avec la courbe de Phillips, mais Hall et Sargent affirment que l’hypothèse d’invariance a tenu bien, même si la courbe de Phillips n’a gardé la même place en tant qu’équation structurelle dans les modèles macroéconomiques.

John Cochrane a publié un long billet discutant de la contribution de Friedman, qui selon lui aurait pu avoir pour sous-titre « neutralité et non-neutralité » : la politique monétaire est neutre à long terme, mais pas à court terme. Mais ce que Friedman, l’empiriste, aurait dit aujourd’hui, après avoir vu le comportement sauvage de la vélocité de la monnaie lors des années 1980 et la stabilité surprenant de l’inflation à la borne zéro dans nos rétroviseurs ? Que penserait-il de l’idée de John Taylor selon laquelle varier les taux d’intérêt plus amplement que l’inflation, tout en restant dans le cadre qu’il posa, stabilise le niveau des prix en théorie et, apparemment, dans la pratique des années 1980 ? Cochrane pense que, malgré les événements ultérieurs, la conception de Friedman de la politique monétaire a eu une influence durable, même bien davantage que sa conception de la courbe de Phillips. L’idée selon laquelle les banques centrales sont toutes-puissantes, non seulement pour contrôler l’inflation, mais aussi en tant que principal instrument de gestion macroéconomique, est commune aujourd’hui, mais Friedman nous rappelle qu’elle ne l’a pas toujours été. Aujourd’hui, la Fed est créditée ou accusée d’être la principale cause derrière les variations des taux d’intérêt à long terme, des taux de change, des cours boursiers, des prix des matières premières et des prix de l’immobilier ; en outre, certains à l’intérieur et à l’extérieur de la Fed commencent à observer le taux d’activité, les inégalités et d’autres maux. (…) Cochrane pense que nous devrions prendre du recul et prendre comprendre que la Fed est bien moins puissante que ne le suggèrent tous ces commentaires.

Edward Nelson discute de sept erreurs commises à propos de l’article de Friedman : (1) "The Role of Monetary Policy" n’aurait pas été la première déclaration publique où Friedman a évoqué l’hypothèse du taux naturel ; (2) la courbe de Phillips à la Friedman-Phelps aurait déjà été présente dans l’analyse de Samuelson et Solow (1960) ; (3) la spécification de la courbe de Phillips de Friedman se baserait sur la concurrence parfaite et non sur les rigidités nominales ; (4) Le récit que Friedman (1968) a fait de la politique monétaire lors de la Grande Dépression contredirait celui de l’Histoire monétaire ; (5) Friedman (1968) aurait déclaré qu’une expansion monétaire maintiendrait le taux de chômage et le taux d’intérêt réel sous leurs taux naturels au cours des deux décennies suivantes ; (6) la borne inférieure zéro sur les taux d’intérêt nominaux invaliderait l’hypothèse de taux naturel ; (7) ce qu’a dit Friedman (1968) sur l’ancrage du taux d’intérêt aurait été réfuté par la révolution des anticipations rationnelles. Nelson explique pourquoi ces idées sont fausses et infère les aspects clés de l’analyse sous-jacente de Friedman (1968).

Scott Sumner attire l’attention sur la deuxième note de base de page dans l’article de Friedman de 1968, où il croit y voir Friedman anticiper les raisons pour lesquelles les cibles d’inflation ou du PIB nominal peuvent être supérieurs au ciblage de la monnaie. Sumner a publié un autre billet où il explique pourquoi remplacer le ciblage d’inflation par le ciblage du PIB nominal résoudrait de nombreux problèmes. La relation empirique que Friedman s’est rompue une décennie après la publication de son article : les récessions n’ont plus été précédées par des ralentissements brutaux de la croissance de M2. Sumner affirme que la rupture dans la relation empirique qui a amené Friedman à préconiser le ciblage de l’offre de monnaie contribue à expliquer pourquoi, plus tard dans sa vie, il a soutenu l’approche du ciblage d’inflation de Greenspan : Friedman était un pragmatique, donc lorsque les faits changeaient, il changeait d’avis.

David Glasner note que l’interprétation standard du raisonnement de Friedman est la suivante : puisque les tentatives visant à accroître la production et l’emploi par l’expansion monétaire sont vaines, la meilleure politique qu’une autorité monétaire doit poursuivre doit être une politique stable et prévisible qui maintient l’économie au plus proche de sa trajectoire de croissance optimale à long terme telle qu’elle est déterminée par des facteurs réels. Donc, la meilleure politique consisterait à trouver une règle claire et prévisible pour imposer aux autorités monétaires le comportement qu’elles doivent adopter, pour empêcher qu’une mauvaise gestion monétaire ne devienne par inadvertance une force déstabilisatrice écartant l’économie de sa trajectoire de croissance optimale. Au cours des cinquante ans qui ont suivi l’allocution de Friedman, ce message a été repris par les économistes monétaires et les banques centrales, ce qui a amené à un large consensus en faveur du ciblage d’inflation et, désormais, d’une cible d’inflation annuelle de 2 %. Mais cette interprétation, que Friedman a lui-même fait de son propre raisonnement, ne découle en fait pas de l’idée selon laquelle l’expansion monétaire ne peut affecter la trajectoire de croissance d’équilibre à long terme d’une économie. L’idée de la neutralité monétaire est un pur exercice de statique comparative, qui nous enseigne quelque chose, mais pas autant que Friedman et ses successeurs le pensaient. »

Silvia Merler, « Milton Friedman’s "The role of monetary policy" – 50 years later », in Bruegel (blog), 3 avril 2018. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Quel est l’héritage du discours présidentiel de Friedman ? »

« Le taux de chômage naturel, un concept suranné »

Monnaie et finance

mardi 3 avril 2018

Le discours présidentiel de Friedman, 50 ans après

Par Martin Anota le mardi 3 avril 2018, 17:21

jeudi 1 mars 2018

La correction du marché boursier de février

Par Martin Anota le jeudi 1 mars 2018, 09:00

« On a entendu beaucoup de choses à propos de la correction brutale du marché boursier depuis que ce dernier a atteint un pic le 26 janvier et a chuté abruptement de 10 % (comme le 8 février, avant de connaître un rebond partiel). Certaines de ces choses ont été utiles, d’autres non. (…)

Est-ce le moment de vendre ?

Premièrement, comment doit réagir un investisseur intelligent ? "Ne soyez pas effrayé de vendre des actions en réaction à un plongeon de court terme", disent-ils. "Pensez à plus long terme". Ils ont raison. Que les actions chutent n’était pas une raison pour vendre début février.

En fait, la raison qui justifie la vente des actions est qu’elles sont bien trop hautes selon une perspective de plus long terme. Les prix sont très élevés relativement aux fondamentaux comme les dividendes. Les price-earnings ratios ajustés en fonction de la conjoncture, par exemple, sont toujours à un niveau qui n’avait été dépassé que deux fois au cours du siècle précédent : lors des pics qui précédèrent immédiatement les krachs boursiers de 1929 et de 2000-2002.

Quand je suggère que les investisseurs doivent vendre des actions, j’ai en tête ceux qui sont pleinement investis dans le marché boursier ou, pire encore, ceux qui se sont endettés pour avoir une position en actions supérieure à 100 %. Mais bien sûr, un portefeuille adéquatement diversifié donnera toujours une large place aux actions.

Le soulèvement des machines

Une deuxième déclaration que l’on a soudainement entendu partout est la suivante : "le marché est plus volatile parce que des machines ont remplacé les traders".

Ils disent qu’avec le trading algorithmique, quand les actions commencent à chuter, les ordinateurs se mettent en branle, vendent également, ce qui déprime davantage le prix. C’est possible. Et je ne suis pas de ceux qui croient que le trading automatisé ou à haute vitesse accomplit un objectif socialement utile. Mais je ne pense pas non plus qu’il soit nécessairement déstabilisateur. Dans la panique, les êtres humains sont aussi susceptibles de prendre des décisions imprudentes que les machines.

Tout cela dépend de la façon par laquelle l’algorithme est conçu (chose qui est bien évidemment faite des êtres humains). Un ordinateur qui a été programmé (directement ou non) pour instantanément "acheter lorsque ça chute" va générer une demande pour les actions dont le cours baisse, ce qui tendra à stabiliser les prix et non à les déstabiliser.

Nous avons toujours connu des ordres "stop-loss" : un investisseur peut laisser comme instruction à son courtier de vendre si le prix chute en-deçà d’un niveau prédéfini. Ce genre d’instructions est déstabilisateur, dans la mesure où il génère des ordres de vente en réponse à une chute naissante des prix, ce qui contribue par conséquent à exacerber la chute des prix. Ou l’investisseur peut laisser comme instruction d’acheter une action quand son prix chute sous un certain niveau pré-spécifié, ce qui est stabilisateur. Peu importe que l’ordre soit exécuté par un courtier humain ou par une machine. Ce qui importe, c’est si l’instruction est stabilisatrice ou déstabilisatrice.

Peut-être que lorsqu’un être humain programme un ordinateur il est plus susceptible d’y réfléchir calmement que s’il observe un plongeon en temps réel sur son ordinateur, puisqu’il est alors davantage susceptible de se laisser gagner par la panique et de sauter du train en marche.

Je ferai toutefois une exception pour la volatilité intra-journalière. Un flash-krach comme celui qui est survenu le 6 mai 2010 (quand le Dow Jones a chuté puis grimpé de 1.000 points en l’espace de 15 minutes) n’aurait peut-être pas été possible sans le trading algorithmique à haute vitesse. Cette sorte de volatilité importe pour ceux qui se font de l’argent avec le trading intra-journalier ; mais il n’est pas clair en quoi elle devrait inquiéter le reste d’entre nous.

Wall Street versus Main Street

On rencontre aussi une troisième croyance, celle selon laquelle "le marché boursier, ce n’est pas l’économie". Oui, celle-ci est exacte. Le marché peut s’effondrer, mais l’économie peut continuer de bien se comporter, et vice versa. Il y a trois raisons à cela.

En premier lieu, les effondrements (et booms) du marché boursier peuvent (respectivement) être provoqués par des hausses (et des baisses) des taux d’intérêt, qui sont souvent la conséquence des expansions économiques (et des récessions), plutôt que dans le sens inverse. Les bribes de nouvelles qui semblent avoir précipité la correction du marché en février sont celles issues des rapports évoquant un marché du travail robuste aux Etats-Unis (il a été annoncé le 2 février que les rémunérations horaires ont augmenté de 2,9 % en rythme annuel en janvier) ; les chiffres de l’inflation aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans certains autres pays ; et le relèvement subséquent des anticipations relatives aux taux d’intérêt de la Réserve fédérale et de la Banque d’Angleterre. Le 7 février, la Banque d’Angleterre a annoncé que les taux "peuvent être relevés plus tôt et plus amplement" que ce qui avait été précédemment prévu. Avec les nouvelles relatives à l’inflation aux États-Unis, il est désormais quasi-certain que la Fed va relever ses taux d’intérêt en mars.

En deuxième lieu, il y a beaucoup d’aléatoire sur les marchés, si bien que les prix de marché peuvent s’écarter des fondamentaux économiques, comme dans le cas des vraies bulles spéculatives. Les gens peuvent acheter des actions parce qu’ils pensent que les autres en achètent, mais ensuite tout le monde les vend une fois que la bulle éclate. Le climat favorable au risque sur les marchés financiers l’année dernière nourrissait des perceptions artificiellement faibles de la future volatilité. Quand l’indice VIX a atteint des niveaux historiquement faibles en 2017, ce n’était pas fondé sur les fondamentaux. Il n’était pas difficile de penser à des risques substantiels qui restaient à l’affût, tels que le choc de l’inflation et des taux d’intérêt. Mais il était prévisible que l’indice VIX ne s’ajusterait pas tant que le choc ne se serait pas matérialisé et que les prix des titres n’auraient pas chuté. Comme de la troisième semaine de février, l’indice VIX s’est en effet ajusté à des niveaux plus normaux, la correction du marché boursier ayant servi comme un utile "signal d’avertissement" pour les investisseurs un peu trop complaisants. Mais les cours des titres eux-mêmes ont probablement toujours une certaine marge pour baisser. Après tout, l’indice S&P 500 est toujours plus élevé qu’il ne l’était en 2017.

En troisième lieu, même dans le seul cadre théorique des manuels, les cours boursiers représentent les profits allant aux sociétés (les profits courants et les profits futurs attendus), pas notre revenu à nous tous. Par le passé, il y a eu une forte corrélation entre les profits et l’économie parce que des parts relativement stables du revenu national allaient respectivement aux travailleurs et aux propriétaires du capital. Mais cette stabilité n’est plus observée depuis quelques décennies. La part du PIB allant au capital s’est fortement accrue, probablement en conséquence de ce que les économistes appellent les rentes : le pouvoir de marché des entreprises s’est accru et la concurrence a décliné dans plusieurs secteurs. Il est notoire que les marchés soient à la baisse depuis la promulgation de la loi des Républicains visant à réduire les impôts des sociétés. Une certaine partie du boom boursier de l’année dernière peut s’expliquer par l’anticipation d’une possible réduction d’impôts. Si c’est le cas, cela a reflété une politique qui va presque certainement redistribuer le gâteau du travail vers le capital et non accroître la taille du gâteau.

Pourtant, même si nous venons de rappeler que Wall Street n’est pas Main Street, il faut aussi ne pas oublier qu’il y a bien sûr d’importantes connexions entre le marché boursier et l’économie réelle. Si les cours chutent, la consommation et l’investissement vont baisser : un ménage qui détient des actions se sentira moins riche et réduira par conséquent ses dépenses ; une société qui avait projeté de construire une usine peut être moins incitée à le faire s’il devient pour elle plus dur de soulever de nouveaux fonds.

On ne peut prédire quand le prochain plongeon du marché aura lieu et s’il coïncidera avec la prochaine récession. Mais on peut prédire que la faiblesse inhabituelle de la volatilité financière et économique que l’on a pu voir l’année dernière est désormais révolue. »

Jeffrey Frankel, « The february stock market correction », in Econbrowser (blog), février 2018. Traduit par Martin Anota

lundi 12 février 2018

Autour de la récente chute des cours boursiers

Par Martin Anota le lundi 12 février 2018, 19:00

« Les valeurs boursières ont chuté la semaine dernière, ce qui a amené beaucoup à se poser des questions et suscité des débats, notamment à propos des causes sous-jacentes. Nous passons en revue les avis des économistes sur la question...

John Cochrane a publié un long billet visant à expliquer les fluctuations boursières, où il examine en profondeur les prix d’actifs, le ratio cours sur dividende, la prime de risque et la volatilité. La question qui se pose est la suivante : est-ce que les taux d'intérêt réels de long terme augmentent enfin (et reviennent à ce qui rapproche de la norme historique) et, si oui, pourquoi ? La bonne nouvelle, affirme Cochrane, est que nous arrivons dans une période de plus forte croissance. Cela augmenterait la croissance réelle, avec une petite baisse des cours boursiers, mais avec aussi des rendements boursiers plus élevés et des rendements obligataires en hausse. Il y a aussi une mauvaise nouvelle : après avoir voté une réduction d’impôts qui va creuser les déficits (…), les meneurs du Congrès viennent de se mettre d’accord pour accroître les dépenses publiques de 200 milliards de dollars. Cochrane affirme qu’à un certain moment les marchés obligataires disent "non" et que les taux réels augmentent parce que la prime de risque augmente. La bonne nouvelle nous amène à anticiper une certaine inflation si l'on croit en la courbe de Phillips ; avec la mauvaise nouvelle, on peut s'attendre à une stagflation en raison de la situation budgétaire.

Tyler Cowen estime que le déclin des prix d’actifs peut être une bonne chose (...). Il affirme que ce niveau élevé des prix d’actifs reflète une réalité de la création de richesses, c’est-à-dire le fait qu’il y ait un déséquilibre entre la richesse mondiale et les moyens sûrs de transférer cette richesse dans le futur. Les marchés boursiers de Chine et de Russie ne sont pas sûrs et pas très bien développés et plusieurs autres pays émergents, comme la Turquie et le Brésil, ont été affaiblis par l’incertitude et les désordres politiques. Donc, en termes relatifs, les actifs de haute qualité, fortement liquides et habituellement sûrs sont devenus chers et nous nous retrouvons avec des price-earning ratios particulièrement élevés et des rendements négatifs sur les titres publics sûrs. Comme les rapports positifs se multiplient concernant l’économie américaine, les actifs sûrs peuvent devenir moins importants en tant que réserves de valeur relativement sûres et donc leur prix peut chuter. Cette dynamique des prix ne traduit pas forcément la présence de bulles mais, dans un monde où la richesse est créée plus rapidement que ne s’améliorent les institutions, elle peut signaler que la prime de risque est peut-être plus importante qu’on ne le pense.

Paul Krugman dit que, d’un côté, nous ne devrions pas supposer qu’il y a une bonne raison à l’origine de la chute du marché ; quand les cours boursiers se sont effondrés en 1987, il s’agissait d’une panique auto-réalisatrice. D’un autre côté, nous ne devons pas non plus supposer que la chute des cours boursiers nous dise grand-chose à propos des perspectives économiques futures ; le krach de 1987, par exemple, a été suivi par une croissance solide. Pourtant, les turbulences sur le marché doit nous amener à nous pencher plus sérieusement sur les perspectives économiques. S’il y a une nouvelle derrière la chute, c’est bien la publication du dernier rapport sur l’emploi, qui a montré une hausse, certes significative, mais pas énorme, des salaires. Krugman affirme que c’est une bonne nouvelle (elle suggère en effet que l’économie américaine est proche du plein emploi), mais cela signifie aussi que la croissance américaine ne pourra plus venir du retour des chômeurs à l’emploi. Il affirme que l’économie américaine risque certainement de voir sa croissance ralentir et que les analyses disponibles suggèrent que la croissance au cours de la prochaine décennie tournera autour de 1,5 % par an, soit la moitié de ce qu’avait promis Trump.

Matthew Klein, du Financial Times, se penche sur la crainte des marchés qu’une accélération de la croissance des salaires alimente l’inflation des prix à la consommation ou, tout du moins, que la Fed réagisse à une telle perspective en resserrant sa politique monétaire. Il affirme que les derniers chiffres ne valident pas pour l’heure ce que croient les participants du marché. Si l’on prend une moyenne sur six mois, il semble que la croissance des salaires ait ralenti depuis la seconde moitié de 2016. Il y a aussi des raisons qui nous amènent à douter que cette croissance des salaires puisse se traduire par une hausse des prix à la consommation : en général, ce sont surtout les personnes à faibles revenus qui tendent à davantage dépenser et à moins épargner, donc ceux qui s’inquiètent qu’une hausse des salaires puisse stimuler le pouvoir d’achat des consommateurs et éroder les marges doivent se focaliser sur les secteurs à faibles rémunérations, or la croissance salariale y a ralenti. Klein souligne aussi l’importance du secteur financier au regard de la croissance salariale. Il estime que ce serait ironique si les agents financiers se convainquaient de vendre leurs actions en raison de la publication d’une unique donnée, en l’occurrence une donnée qui a été perturbée par la hausse agressive de leurs propres rémunérations, une hausse qu’ils ont justifié par l’évolution du marché, elle-même en partie justifiée par la stabilité de l’inflation.

Stephen Williamson (…) pense qu’il n’y a pas réellement de signe d’excès inflationniste dans les données. Il y a, par contre, des signes que l’inflation et l’inflation anticipée sont très proches de ce qui est cohérent avec une cible d’inflation de 2 %, pour un futur indéfini. Il pense qu’il peut y avoir un risque en termes de décisions de politique monétaire, néanmoins, comme la Fed est aussi proche (…) d’atteindre ses objectifs. L’inflation est arrivée récemment, lorsque les taux d’intérêt nominaux ont augmenté. C’est cohérent avec la logique néo-fisherienne, celle selon laquelle il faut augmenter le taux d’intérêt nominal si l’on veut davantage d’inflation. Bien sûr, l’inflation était faible en 2014-2015 en partie en raison d’une chute du prix du pétrole brut. Néanmoins, certains ont affirmé que l’inflation ralentirait en conséquence des hausses du taux directeur de la Fed et ce n’est pas ce qui s’est passé. Le problème est que la Fed pourrait continuer d’accroître les taux d’intérêt alors même que ce n’est pas nécessaire, ce qui va amener l’inflation à dépasser sa cible, ce qui incitera en retour la Fed à relever davantage ses taux et continuera d’éloigner l’inflation de sa cible. Heureusement, c’est une route politiquement difficile à emprunter, donc il doute que cela arrive.

Dambisa Moyo affirme que, malgré la récente chute des valeurs boursières, l'atmosphère haussière qui soutient les actions reste déconnectée de la réalité et reste sourde aux réserves exprimées par les dirigeants politiques, tandis que le marché évalue mal les défis structurels, en particulier l’endettement mondial croissant et insoutenable et la piètre perspective budgétaire, notamment aux Etats-Unis, où le prix de cette reprise est une dette croissante. En 2018, les chefs d’entreprises et les participants de marché doivent garder en tête (…) que nous nous rapprochons de la date où il faudra payer la facture pour la reprise actuelle. Les fluctuations qu’ont connues les marchés des capitaux ces derniers jours suggèrent qu’ils prennent conscience de cet inévitable règlement. »

Silvia Merler, « The stock market slide », in Bruegel (blog), 12 février 2018. Traduit par Martin Anota

samedi 27 janvier 2018

L’énorme dette et les banques centrales toutes-puissantes

Par Martin Anota le samedi 27 janvier 2018, 20:00

« En 2017, la croissance du PIB s’est accélérée et a ainsi solidifier une expansion mondiale qui s’était montrée jusqu’alors assez lente et erratique. Le nombre de pays croissant à un rythme cohérent avec leur potentiel a atteint des niveaux qui n’avaient pas été vus avant la crise financière mondiale. Comme l’expansion s’accélère et, dans certains cas, devient longue au regard des précédentes expansions, il est temps de se demander d’où la prochaine crise va venir et comment lui faire face.

Parmi les diverses raisons qui pourraient expliquer pourquoi le monde est susceptible de basculer dans une nouvelle récession, il y en a une que l’on entend souvent et qui est liée au récit que nous avons forgé après la crise de 2008. Nous nous retrouverions à nouveau avec des niveaux de dette à un niveau record, des bulles sur les marchés d’actifs et nous n’aurions de la croissance qu’avec le soutien des banques centrales.

Par exemple, voici un extrait où Stephen Roach fait ses pronostics pour 2018 et où il se montre inquiet parce que "les économies réelles ont été soutenues artificiellement par des prix d’actifs faussés et la lente normalisation va seulement prolonger cette dépendance. Pourtant quand les bilans des banques centrales commenceront enfin à se contracter, les économies dépendantes de leurs actifs vont à nouveau se retrouver en péril. Et les risques sont susceptibles d’être bien plus sérieux aujourd’hui qu’il y a une décennie en raison non seulement des énormes bilans des banques centrales, mais aussi de la surévaluation des actifs".

Et voici un extrait d'une chronique du Financial Times dont l'auteur s'inquiète des niveaux de dettes mondiales : "pour deux raisons, l’économie mondiale vit à sursis. Premièrement, la croissance économique mondiale est si dépendante de la dette qu’aucune grande économie ne peut faire face à un resserrement rapide des conditions monétaires. Deuxièmement, les banques centrales doivent inverser leurs politiques, puisque des taux continuellement bas et un endettement excessif peut bien se traduire par un cocktail explosif de multiples bulles des prix d’actifs".

Ce sont deux exemples d’un même récit. Un récit où les banques centrales sont jugées responsables d’avoir généré une croissance « artificielle » qui aurait mené aux déséquilibres prenant la forme de prix d’actifs surévalués et d’une dette excessive.

Ce récit n’est pas infondé. Plusieurs crises passées ont été précédées par une croissance excessive du crédit et des bulles sur les marchés d’actifs. Cependant, il y a plusieurs nuances qui importent dans cette analyse. Toutes les dettes ne sont pas mauvaises et il ne suffit pas de regarder la valeur record des cours boursiers pour juger du risque.

Voici une liste non exhaustive d’arguments où les détails se révèlent cruciaux pour ce récit :

1. Les banques ne sont pas aussi puissantes. L’idée qu’une poignée de banques centrales ait réussi à créer une croissance mondiale artificielle et à réduire les taux d’intérêt pour toutes les maturités dans (pratiquement) tous les pays à travers le monde sans générer d’inflation ne peut être exacte (du moins je n’ai vu aucun modèle économique qui puisse générer une telle prédiction). L’idée que la liquidité créée par certaines banques centrales voyage à travers le monde et pousse les prix d’actifs à la hausse partout n’est pas exacte ; ce n’est pas ce que les banques centrales font. Les banques centrales émettent de la liquidité (qui devient un actif pour quelqu’un) en retirant un autre type d’actifs. Pour chaque passif, il y a un actif.

Le récit des banques centrales surpuissantes semblait assez raisonnable lorsque le marché boursier américain semblait être alimenté par le gonflement du bilan de la Fed…

… jusqu’à ce que la banque centrale cesse d’accroître son bilan et que le marché boursier croisse de 40 % supplémentaires.

2. Toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Il y a deux choses évidentes à souligner ici. Premièrement, nous pouvons certes critiquer les marchés financiers pour leurs excès, mais nous ne devons pas oublier que le développement financier est essentiel pour le développement économique. Il y a une forte corrélation entre le PIB par tête et les indicateurs du développement financier. Et une mesure courante du développement financier est le ratio dette sur PIB. Si la dette augmente, cela signifie que des transactions financières qui n’auraient pas eu lieu sinon ont pu être réalisées. Si vous achetez un logement avec un crédit immobilier, cela signifie que vous posséder un logement aujourd’hui au lieu d’avoir à épargner le montant du logement pour pouvoir l’acheter. Cela ne signifie pas que les dépenses soient excessives. En fait, vous pouvez ne pas accroître vos dépenses en services de logement. Au lieu de louer un logement, vous possédez l’actif et payez un loyer à vous-même. Le risque va dans les deux sens. Si vous le possédez et que les prix chutent, vous n’en serez pas content. Mais si vous restez locataire et que les prix augmentent, vous allez vous considérer comme plus pauvre. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le monde n’a pas de dette (nette). Pour chaque passif, il y a un actif. Il n’est pas possible que nous vivions tous au-delà de nos moyens en transférant notre consommation future à la période courante. A nouveau, les détails importent et nous devons voir des déséquilibres spécifiques dans les segments de l’économie, que ce soit des pays, différents agents économiques (le gouvernement, le secteur privé, les ménages, un ensemble particulier d’entreprises…) ou une combinaison de ceux-ci.

3. Oui, les prix d’actifs sont à un niveau élevé, mais cela n’implique pas que des bulles soient prêtes à éclater. La différence entre cet épisode et les précédentes bulles est qu’aujourd’hui tous les prix d’actifs sont élevés. Avant que se forme la bulle boursière dans les années quatre-vingt-dix, les cours boursiers ont atteint des niveaux jamais vu auparavant. Mais ce qui est plus grave, c’est qu’en comparaison des autres actifs, par exemple les obligations, ces prix semblaient bien plus déconnectés de la réalité. La prime de risque implicite sur le marché boursier à la fin des années quatre-vingt-dix aux Etats-Unis s’élevait probablement au faible niveau de 1 %. Cela ne faisait pas sens. A l’inverse, aujourd’hui, les cours boursiers sont élevés (lorsqu’on les mesure au regard des résultats), mais de même pour les cours obligataires. La prime de risque implicite sur le marché boursier est susceptible d’être autour de 4-5 %. Légèrement inférieure aux moyennes historiques, mais absolument pas proches de n’importe quel niveau que l’on a pu voir lorsque des bulles se sont formées dans les années quatre-vingt-dix. Ces prix d’actifs surévalués à travers plusieurs classes d’actifs collent mieux avec le récit d’un autre équilibre entre épargne mondiale (élevée) et investissement mondial (faible). Aussi longtemps que ces forces ne changent pas, les prix d’actifs élevés et les faibles taux d’intérêt sont susceptibles de persister.

Si mon raisonnement est correct, alors pourquoi ce récit simpliste à propos des dettes et des excès reste si courant dans l’analyse économique aujourd’hui ? Je pense que c’est un récit simple, mais convaincant, se rapprochant de ce que Robert Shiller décrit dans cet article. Shiller affirme que lorsque cela touche à l’économie, le storytelling et les récits puissants dominent notre perception de la réalité.

Une dernière remarque (…) : il y a plein de risques qui devraient nous amener à nous inquiéter concernant cette nouvelle année. Il n’y a pas de place pour un excès d’optimisme. Mais il est excessif de se focaliser sur la dette, les bulles et l’influence négative des banques centrales. Si nous continuons à le faire lorsque nous essayons de déceler d’où peut provenir la prochaine crise, nous risquons de la manquer. »

Antonio Fatás, « The narrative of high debt and powerful central banks », in Antonio Fatás on the Global Economy (blog), 5 janvier 2018. Traduit par Martin Anota

dimanche 10 décembre 2017

Une bulle sur le marché du Bitcoin ?

Par Martin Anota le dimanche 10 décembre 2017, 10:00

« Le prix du Bitcoin vient juste de passer les 11.000 dollars. Il y a un an, il valait moins de 800 dollars. Les économistes et les commentateurs s’inquiètent donc de plus en plus à l’idée qu’il puisse s’agir d’une bulle qui n’attend plus qu’à éclater. Nous passons en revue divers commentaires sur le sujet.

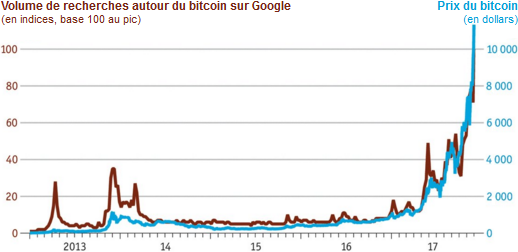

Le prix du Bitcoin a atteint et dépassé les 11.000 dollars, alors qu’il s’élevait à seulement 800 dollars il y a un an (cf. graphique). Selon The Economist (…), les cours sur le marché boursier sont certes élevés depuis quelques temps, les actions ne connaissent pas la même effervescence qu’ils ont connue avec la bulle internet de 1999-2000. Cette effervescence s’est déplacée au monde des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum. L’attrait dont elles bénéficient s’explique par trois choses : le fait que l’offre soit limitée ; les craintes à propos de la valeur à long terme des monnaies fiduciaires dans une ère d’assouplissement quantitatif ; et l’anonymat qu’elles permettent. Ces trois facteurs expliquent pourquoi le Bitcoin fait l’objet d’une certaine demande, mais pas pourquoi son prix a récemment augmenté. Peut-être que la demande de Bitcoin a augmenté du fait que certains s’attendent à ce que le blockchain, la technologie qui sous-tend le Bitcoin, finisse par être utilisé dans l’ensemble de l’industrie financière. Mais vous pouvez créer des blockchains indépendamment du Bitcoin ; les succès respectifs des blockchains et du Bitcoin ne sont pas inextricablement liés. Il est plus probable que la demande de Bitcoin augmente précisément parce que son prix augmente.

source : The Economist (2017)

Bloomberg a publié un article sur ce qui pourrait faire éclater la bulle du Bitcoin. Premièrement, avec les divisions parmi les développeurs autour de la façon d’améliorer le réseau du Bictoin (…),différentes versions de la devise ont émergé de l’originale. Une fragmentation excessive peut se révéler catastrophique pour le Bitcoin, exactement comme elle l’a été pour le système financier américain durant l’ère de la banque libre. Deuxièmement, le spectre d’une répression complète sur les crypto-monnaies reste un risque extrême très présent, dans la mesure où le Bitcoin a pu être par le passé un moyen pour acheter des matériaux illicites, un véhicule pour la fuite des capitaux et une victime de détournements. Troisièmement, l’actif peut tomber entre les mains de hackers, comme ce fut le cas en 2011. Mais le piratage de 31 millions de dollars de la devise alternative "tether" un peu plus tôt ce mois n’a ralenti que momentanément la progression du Bictoin. Quatrièmement, l’introduction de futures peut amener davantage d’investisseurs à des prises de positions qui poussent les prix à la baisse. Cinquièmement, l’échec des échanges des grandes crypto-monnaies à gérer le trafic le jour où le Bitcoin a atteint les 10.000 dollars a rendu manifestes les problèmes de flexibilité auxquels les crypto-monnaies font face comme véhicules spéculatifs. Enfin, la soudaine hausse parabolique du Bitcoin est une énigme. Par conséquent, qu’est-ce qui nous empêche de penser qu’il puisse connaître soudainement la même trajectoire à la baisse?

Les économistes sont intervenus dans le débat, quelques fois en proposant des solutions extrêmes. Dans un entretien accordé à Quartz, Robert Shiller affirme que le Bitcoin est actuellement le meilleur exemple d’exubérance irrationnelle ou de bulle spéculative, alimentée par l’idée que les gouvernements ne peuvent le stopper, ni le réguler, qui résonne avec l’angoisse de notre époque. Dans un récent entretien accordé à Bloomberg, Joseph Stiglitz a dit que le Bitcoin rencontre le "succès seulement en raison des possibilités de contournement qu’il offre, du peu de surveillance dont il fait l’objet" et qu’il "doit être prohibé" parce qu’"il n’assure aucune fonction socialement utile".

Jean Tirole écrit dans le Financial Times qu’il y a plusieurs raisons d’être prudent à l’égard du Bitcoin ; les investisseurs doivent être protégés et l’on doit empêcher les banques réglementées, les assureurs et les fonds de pensions de s’exposer à ces instruments. Tirole affirme que le Bitcoin est une pure bulle, un actif sans valeur intrinsèque, donc insoutenable si la confiance disparaît. La valeur sociale du Bictoin est également douteuse : à la différence de l’assurance traditionnelle, il ne génère pas de seigneuriage, mais des "mining pools" s’affrontent pour obtenir des Bitcoins en investissant dans la puissance de calcul et en dépensant en électricité. Le Bictoin est peut-être un rêve libertarien, mais c’est un vrai mal de crâne pour ceux qui voient la politique publique comme un complément nécessaire aux économies de marché. Il est toujours trop souvent utilisé pour l’évasion fiscale ou le blanchiment d’argent et il présente des problèmes en ce qui concerne la capacité des banques centrales à mettre en œuvre des politiques contracyliques. Les avancées technologiques peuvent améliorer l’efficacité des transactions financières, mais elles ne doivent pas nous amener à oublier les fondamentaux économiques.

Kenneth Rogoff pense qu’à long terme la technologie va se développer, mais que le prix du Bitcoin va s’effondrer. La suite des événements va dépendre de la réaction des gouvernements et du succès que rencontreront les divers concurrents au Bitcoin dans leurs tentatives de pénétrer le marché. En principe, il est facile de cloner ou d’améliorer la technologie du Bitcoin, mais pas de dupliquer sa réputation, sa crédibilité et le large écosystème d’applications qui se sont accumulées autour de lui. Pour l’instant, l’environnement réglementaire reste chaotique, mais si le Bitcoin perdait de son quasi-anonymat, il serait difficile de justifier son prix actuel. Peut-être que les spéculateurs du Btcoin parient qu’il va toujours y avoir un consortium d’Etat rebelles qui autorisera l’usage du Bictoin ou même des acteurs étatiques tels que la Corée du Nord qui l’exploiteront. Il est également difficile de voir ce qui empêcherait les banques centrales de créer leurs propres devises digitales et d’utiliser la réglementation pour faire pencher la balance en leur faveur jusqu’à ce qu’elles gagnent. La longue histoire des monnaies nous enseigne que les innovations du secteur privé finissent par être réglementées et appropriées par l’Etat.

Tyler Cowen avait l’habitude de considérer le Bitcoin comme une bulle, mais plus maintenant. Il affirme que nous devons considérer que le Bitcoin joue de plus en plus un rôle qu'a pu tenir l’or, voire l’art. L’or, aussi, dans ses fonctions de couverture s’apparente à une "bulle", mais n’en est pas une. Il est difficile à transporter, mais il a une certaine valeur supplémentaire parce qu’il est perçu comme un actif central et qu’il n’est pas positivement corrélé avec le portefeuille de marché d’une façon simple. La même chose est exacte pour le Bitcoin, mais ce genre d’effervescence peut persister pendant des siècles. L’or sert moins en tant qu’instrument de couverture, en partie parce que l’inflation a été faible et en partie parce que la Chine et l’Inde ont dominé le marché de l’or (…). Donc, de nouvelles et meilleures couvertures sont nécessaires. Et le Bitcoin est un bon candidat à cet égard.

John Cochrane pense que ce qui se passe avec le Bictoin s’apparente à un phénomène parfaitement "normal". Combinez un rendement d’opportunité et une demande spéculative avec une offre temporairement limitée, plus une offre de substituts temporairement limitée, et vous obtenez une hausse du prix du Bitcoin. Cela peut aider s’il y a une forte asymétrie d’information ou d’opinion pour stimuler les échanges et, étant donné l’origine douteuse de la demande de Bitcoin (il n’y a pas de rapports annuels sur le volume que la mafia russe veut placer à l’étranger la semaine prochaine) c’est également possible.

Izabella Kaminska a un long article (…) où elle explique pourquoi les futures en Bitcoin et une structure de marché bien imparfaite posent problème. Elle écrit aussi dans le Financial Times que le véritable investissement n’est pas la même chose que le jeu et que, dans un contexte où la crypto-monnaie fait l’objet d’un fort engouement, les régulateurs doivent souligner cette distinction. Pendant des décennies, les régulateurs à travers du monde ont cherché à atténuer les effets négatifs du jeu. Pendant longtemps, les zones de jeu autorisées confinées à des zones géographiques spécifiques ont semblé constituer la solution optimale. Ce n’est plus le cas avec l’avènement d’Internet. Les contraintes géographiques ont commencé à perdre de leur sens, tandis que l’innovation (notamment l’invention de crypto-monnaies) a remis en cause l’efficacité des interdictions. Même si les échanges de crypto-monnaies étaient interdis, il est probable que certaines juridictions continueraient de les autoriser, que des portes dérobées soient créées en ligne pour continuer de servir les clients dans les zones restreintes. Cela ne laisse aujourd’hui qu’une option aux régulateurs. Les activités associées au jeu doivent être stigmatisées et non promues. »

Silvia Merler, « The Bitcoin Bubble », in Bruegel (blog), 4 décembre 2017. Traduit par Martin Anota

« billets précédents - page 3 de 12 - billets suivants »