« (…) L’ampleur du soutien budgétaire à grande échelle pendant la pandémie présente certaines similarités avec les hausses des dépenses publiques observées en temps de guerre, or celles-ci ont été suivies par une inflation soutenue. L’histoire va-t-elle rimer ?

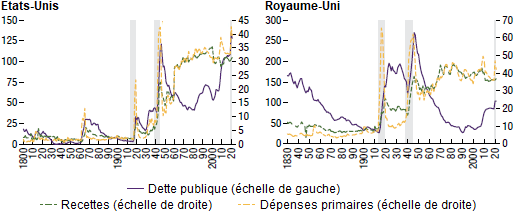

L’impact économique de la pandémie de Covid-19 et les réponses de politique économique à celle-ci ont été comparés à ceux des périodes de guerre (Dell’Ariccia et alii, 2020 ; Hall et Sargent, 2022). Le graphique 1 montre que les explosions des dettes publiques et des dépenses publiques primaires en 2020 constituent l’une des hausses annuelles les plus fortes observées depuis deux siècles.

GRAPHIQUE 1 Dépenses publiques, recettes publiques et dettes publiques

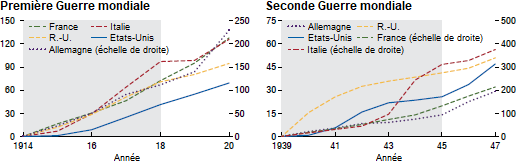

Durant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, plusieurs tactiques ont été utilisées pour gérer les obligations publiques (Eichengreen et alii, 2021) : les banques ont notamment été forcées à acheter des titres publiques et des plafonds ont été imposés aux taux d’intérêt sur les bons du Trésor. Dans les épisodes plus récents, les banques centrales ont acheté des obligations publiques sur les marchés secondaires pour réduire les pressions déflationnistes. Ainsi, elles ont augmenté leur bilan et la part des obligations publiques dans leurs actifs (Ferguson, Schaab et Schularick, 2015 ; Ferguson et alii, 2023). Historiquement, les guerres ont souvent été suivies par une hausse durable de l’inflation (Bonam et Smădu, 2021). Après la Première Guerre mondiale, les prix ont explosé, de plus de 70 % aux Etats-Unis et de plus de 90 % en France, en Italie et au Royaume-Uni (cf. graphique 2).

GRAPHIQUE 2 La hausse du niveau des prix suite aux guerres mondiales (en %)

En Autriche, en Allemagne, en Hongrie et en Pologne, l’inflation a explosé et s’est muée en hyperinflation au début des années 1920. Elle ne fut stabilisée qu’en mettant un terme au financement des dépenses publiques, tout en équilibrant les Budgets (Sargent, 1982). Durant la Seconde Guerre mondiale, des hausses de prix similaires furent observées. Après le conflit, les prix sont restés élevés dans plusieurs pays, en comparaison avec leur niveau avant la guerre. Le niveau des prix avait augmenté de 50 % au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et de plus de 200 % en France et en Italie.

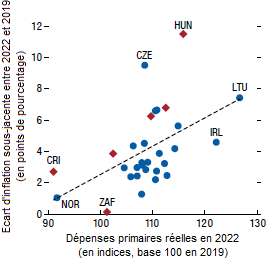

GRAPHIQUE Corrélation entre dépenses publiques et inflation

Certains auteurs ont suggéré que les différences en termes de politique budgétaire durant la pandémie de Covid-19 sont liées aux différences en termes d’inflation (de Soyres, Santacreu et Young, 2022). Comme le montre le graphique 3, une partie des pays, ceux dont les dépenses réelles ont le plus augmenté ces trois dernières années, ont aussi connu une plus forte hausse de l’inflation sous-jacente, c’est-à-dire de l’inflation une fois exclus les changements des prix de l’énergie et des aliments.

Comme il l’a été noté dans ce chapitre des Perspectives de l'économie mondiale, l’inflation surprise et le rebond de la croissance ont contribué à la réduction de la dette publique en 2021 et en 2022. Une inflation modérée a réduit la dette publique par le passée lorsqu’elle fut combinée à la répression financière, mais celle-ci n’est pas sans avoir des coûts (Esteves et Eichengreen 2022 ; Mauro et Zhou, 2021). »

FMI, « Surges in government spending: A historical perspective », World Economic Outlook, chapitre 4, avril 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Quel rôle joue la répression financière dans la liquidation des dettes publiques ? »

« Quel a été le rôle de l’inflation dans la réduction des dettes publiques ? »

« Le bilan des banques centrales et l’économie »

Politique budgétaire et endettement public

vendredi 7 avril 2023

Les explosions des dépenses publiques au cours de l’Histoire

Par Martin Anota le vendredi 7 avril 2023, 17:00

mardi 21 décembre 2021

Pourquoi les faibles taux d’intérêt nous obligent à reconsidérer la portée et le rôle de la politique budgétaire

Par Martin Anota le mardi 21 décembre 2021, 15:39

« Au cours de la dernière décennie, il est devenu manifeste que le déclin des taux d’intérêt réels nous force à reconsidérer la portée et le rôle de la politique budgétaire. C’est pourquoi j’ai essayé de le faire dans un livre que je viens de finir. Le livre, intitulé Fiscal Policy Under Low Interest Rates, est désormais disponible sur un site en libre accès des éditions MIT Press où je vous encourage à laisser des commentaires et des suggestions. Je réviserai ce livre à la lumière de ces commentaires au début de l’année prochaine et le livre sera publié à la fin de celle-ci.

Je pense que la meilleure façon de vendre les idées du livre et de vous convaincre de le lire et de potentiellement y contribuer est de le présenter en 45 points. Les voici :

Sur l’évolution des taux d'intérêt

1. Les taux d’intérêt réels sûrs ont régulièrement décliné depuis le milieu des années 1980. Le déclin n’est dû ni à la crise financière mondiale, ni à la crise du Covid-19. Il a été commun à tous les pays développés.

2. Si l’on adopte une perspective de plus long terme, il apparaît que les taux d’intérêt réels sûrs ont en fait eu tendance à décliner depuis le quatorzième siècle. Mais le récent déclin est bien plus prononcé.

3. Le déclin des taux d’intérêt réels sûrs reflète un déclin des taux d’intérêt neutres, c’est-à-dire des taux d’intérêt cohérents avec le plein emploi. Cela reflète une faiblesse chronique de la demande privée, soit de façon équivalente une forte épargne et un faible investissement, avec une forte demande d’actifs sûrs. Alvin Hansen et, plus récemment, Lawrence Summers ont qualifié cette situation de "stagnation séculaire".

4. Comme les banques centrales essayent de maintenir le plein emploi, les taux directeurs qu’elles fixent reflètent le déclin des taux d’intérêt neutres sûrs ; les banques centrales ne sont pas responsables de la faiblesse des taux.

5. Le déclin des taux doit être relié à de profonds facteurs à faible fréquence, à des changements dans l’épargne, l’investissement, le risque et l’aversion au risque des marchés, la liquidité et la préférence pour la liquidité. Plusieurs suspects ont été identifiés. Aucun n’a été déclaré coupable. Peu d’entre eux semblent cependant sur le point de se retourner. On ne peut (et on ne doit pas) en être sûr, mais il semble que la stagnation séculaire devrait durer.

6. Le facteur que je considère comme étant potentiellement sur le point de se retourner est l’investissement. La lutte contre le changement climatique et l’investissement vert vont nécessiter un investissement public plus élevé et cela peut avoir des effets d’entraînement sur l’investissement privé. Selon le mode de financement de l’investissement public et l’ampleur des effets d’entraînement, cela pourrait accroître les taux neutres.

7. La démographie, que ce soit avec la baisse de la fertilité ou la hausse de la longévité, a contribué à déprimer les taux et elle est susceptible de continuer à déprimer les taux à l’avenir.

8. Il n’y a qu’une faible relation entre les taux de croissance et les taux d’intérêt réels. La théorie n’implique pas une forte relation entre eux. Les analyses empiriques suggèrent que le déclin des taux d’intérêt neutres n’est pas dû à une baisse des taux de croissance.

9. Les taux d’intérêt neutres dépendent de la politique budgétaire. Une expansion budgétaire entraîne une plus forte demande globale, des taux d’intérêt neutres plus élevés et, par implication, une hausse des taux d’intérêt. Cela peut en effet se produire dans un futur proche, en particulier aux Etats-Unis, étant donné la forte expansion budgétaire en 2021.

10. Comme les taux d’intérêt neutres ont décliné au cours des trente dernières années, ils ont ce faisant franchi deux seuils : tout d’abord, ils sont devenus plus faibles que les taux de croissance (r* < g), puis souvent ils sont devenus plus faibles que le plus faible taux réel sûr atteignable par la politique monétaire en raison de la faible inflation anticipée et de la borne inférieure effective sur les taux nominaux.

Sur la soutenabilité de la dette publique

11. Le fait que r < g a d’importantes implications pour la dynamique de la dette publique. Pour le dire simplement, il donne davantage de marge de manœuvre budgétaire pour les pays. Ils peuvent connaître un certain déficit primaire tout en maintenant constants leurs ratios d’endettement (le ratio dette publique sur PIB), voire en les réduisant.

12. La soutenabilité de la dette publique est fondamentalement un concept probabiliste. La dette peut être dite soutenable si la probabilité que la dette explose (ou du moins augmente régulièrement) est très faible.

13. La soutenabilité de la dette publique doit être évaluée de deux façons. Etant donné les politiques actuelles, la dette publique est-elle soutenable ? Si elle ne l’est pas, le gouvernement sera-t-il enclin à adopter les politiques qui la rendront soutenable et sera-t-il en mesure de le faire ?

14. La réponse ne peut se réduire à un simple chiffre universel concernant la dette ou le déficit. La réponse à la première question dépend clairement du premier et du second moments des soldes primaires courants et futurs, des taux d’intérêt réels et des taux de croissance. La réponse à la seconde question dépend de la nature et de la crédibilité du gouvernement, de la nature des institutions politiques, du niveau initial de taxation, etc.

15. En raison de la complexité de la réponse, des règles simples comme les 60 % de dette publique et les 3 % de déficit public (en termes de PIB) ou la règle allemande du "schwarze Null" ne vont pas fonctionner. Elles peuvent assurer la soutenabilité de la dette publique, mais au prix de l’adoption d’une politique budgétaire inappropriée, parfois à un coût très élevé en termes de production.

16. Si, néanmoins, une règle est adoptée, la dynamique de la dette publique suggère qu’elle doit faire du solde primaire minimum requis une fonction du service de la dette, défini comme (r – g) fois le ratio de dette, plutôt que du ratio de dette lui-même et permettre des déviations de cette borne si le taux directeur est contraint par la borne inférieure effective.

17. L’investissement public, dans la mesure où il accroît les recettes fiscales futures, peut être en partie financé par la dette sans menacer la soutenabilité de la dette, quelque chose qu’une règle doit prendre en compte. Trop souvent l’application de règles simples a mené à des coupes inefficaces dans l’investissement public.

18. Cela n’implique cependant pas que tout investissement public doit être financé par endettement. Même si l’investissement génère de larges rendements sociaux, s’il ne génère pas assez de recettes fiscales, directement sous la forme d’impôts ou indirectement via les revenus plus élevés associés à une production future plus élevée, il peut alors menacer la soutenabilité de la dette publique.

19. L’approche de l’investissement public doit séparer la décision à propos du niveau d’investissement public de celle de son financement. L’investissement public, par exemple l’investissement vert, doit être mis en œuvre aussi longtemps que le taux social ajusté au risque du rendement dépasse le taux d’emprunt correspondant. Qu’il soit financé par endettement ou par l’impôt, cela doit dépendre de l’ampleur à laquelle il accroît les recettes fiscales futures et des objectifs de stabilisation macroéconomique discutés ci-après.

20. Les fondamentaux suggèrent que les taux d’intérêt sont susceptibles de rester faibles pendant longtemps. Les marchés d’obligations publiques sont, cependant, sujets à des phénomènes d’équilibres multiples, de tâches solaires et d’arrêts soudains au cours desquels le taux d’intérêt peut s’accroître rapidement et fortement. En jouant le rôle d’investisseurs stables et en se montrant prêtes à intervenir si nécessaire, les banques centrales peuvent stopper les mauvais équilibres de tâches solaires.

21. Il est moins certain que les banques centrales puissent maintenir les taux d’intérêt à un faible niveau quand ceux-ci reflètent de mauvais fondamentaux et un risque plus élevé d’insoutenabilité de la dette publique. Dans ce cas, l’achat d’obligations à longue échéance financé par les réserves portant intérêts de la banque centrale est juste un changement dans la composition des passifs du gouvernement consolidé (le gouvernement central plus la banque centrale) et ne change pas, en soi, le risque de défaut. En effet, si les réserves bancaires sont perçues comme plus sûres, les obligations à longue échéance vont être perçues comme plus risquées et, en conséquence de l’assouplissement quantitatif, les investisseurs financiers vont réclamer un spread plus élevé. Les taux longs vont augmenter, pas diminuer.

22. La dette de plus longue échéance permet aux gouvernements de réduire les effets des hausses temporaires des taux d’intérêt réels et d’avoir plus de temps pour s’ajuster aux hausses permanentes. A cet égard, l’achat par les banques centrales d’obligations à longue maturité financé par les réserves bancaires versant intérêts à maturité nulle diminue la maturité et va dans la mauvaise direction.

23. L’achat d’obligations longues financé par les réserves des banques centrales portant intérêts ne génère pas plus d’inflation que l’achat d’obligations à longue maturité contre des actifs à courte maturité par un fonds d’investissement. De tels achats ne sont pas non plus un renflouement des gouvernements par la banque centrale.

24. L’annulation de la dette publique au bilan de la banque centrale n’a pas d’effet sur les passifs du gouvernement consolidé et donc n’augmente pas sa marge de manœuvre budgétaire. C’est au mieux inutile et au pire contreproductif en réduisant l’indépendance perçue de la banque centrale.

Sur la politique budgétaire optimale

25. Sur les coûts de la dette publique en termes de bien-être : toutes choses égales par ailleurs, une dette plus élevée évince du capital et donc est largement perçue par les responsables politiques et le public comme hypothéquant le futur et alourdissant le fardeau sur les générations futures. Le fait que r soit inférieur à g nous amène à reconsidérer cette proposition.

26. Un résultat fondamental en théorie de la croissance est que lorsque r est inférieur à g, alors une hausse de la dette publique peut accroître le bien-être pour toutes les générations. r < g signifie que le produit marginal net du capital est plus faible que l’investissement nécessaire pour que le capital croisse au rythme g. Donc, bien qu’un capital plus faible signifie une production future plus faible, la baisse de l’investissement nécessaire permet une consommation future plus élevée.

27. Ce résultat, dû à Edmund Phelps et à Milton Friedman et développé plus tard par Peter Diamond, a cependant été trouvé en situation de certitude, auquel cas les taux d’intérêt sont égaux et en l’occurrence égaux au produit marginal net du capital.

28. En présence d’incertitude, il a plusieurs taux, du taux le plus sûr au produit marginal net moyen du capital (typiquement plus élevé). Il est difficile d’évaluer quel taux est pertinent pour déterminer si la dette publique augmente ou diminue le bien-être collectif. La théorie suggère que le taux pertinent dépend de la nature de la fonction de production, de l’existence d’autres perturbations et qu’il se situe quelque part entre le taux sûr et le produit marginal moyen du capital.

29. Empiriquement, il n’est donc pas clair si le taux pertinent est plus élevé ou plus faible que le taux de croissance. Une approche pragmatique consiste à supposer que, toutes choses égales par ailleurs, la dette n'est pas bonne, mais qu’elle n'est pas trop mauvaise. Et plus le taux neutre est faible, moins elle est mauvaise.

30. En ce qui concerne, non plus les coûts, mais les bénéfices de la dette publique et du déficit public, le second seuil est le plus important. En l’absence d’une borne inférieure effective, nous pouvons considérer que la banque centrale fixe le taux directeur à un niveau égal à celui du taux neutre, donc maintient la production à son potentiel. Quand les banques centrales sont contraintes par la borne inférieure effective, le taux directeur ne peut plus être fixé au niveau du taux neutre et la politique monétaire ne peut plus être utilisée pour maintenir la production à son potentiel. Ce rôle revient alors à la politique budgétaire.

31. Les éléments empiriques en ce qui concerne les multiplicateurs budgétaires (c’est-à-dire les effets de diverses dimensions de la politique budgétaire comme les dépenses, les impôts ou le niveau de dette lui-même, sur la production) suggèrent que, la plupart du temps, une expansion budgétaire accroît la demande globale. Et que l’effet est plus fort quand la politique monétaire est à sa borne inférieure effective.

32. Pour discuter de la politique budgétaire optimale, il est utile de commencer avec deux vues extrêmes. La première peut être qualifiée de vue de la "pure finance publique". Elle suppose implicitement que la politique monétaire peut maintenir la production à son potentiel et se elle focalise sur le rôle de la dette publique pour lisser les impôts au gré des variations des dépenses publiques ou pour affecter le bien-être des générations courantes relativement à celui des générations futures.

33. La seconde vue suppose implicitement que la politique monétaire n’est pas utilisée ou ne peut pas l’être et que la principale tâche de la politique budgétaire est d’assurer la stabilisation macroéconomique. Cette vue est connue sous le nom de vue de la "finance fonctionnelle", comme l’a ainsi baptisée Abba Lerner. Dans ce cas, la politique budgétaire doit compenser les fluctuations de la demande privée de façon à maintenir la production à son potentiel. Si la demande privée est chroniquement faible, alors le gouvernement doit générer des déficits durables.

34. Cela suggère la caractérisation suivante de la politique budgétaire optimale, en lien avec les deux seuils pour le taux neutre. Premièrement, plus le taux d’intérêt est faible relativement au taux de croissance, plus les coûts budgétaires et en termes de bien-être de la dette publique sont faibles. Deuxièmement, plus le taux d’intérêt est proche de la borne inférieure effective, moins la politique monétaire dispose de marge pour stabiliser la production, plus l’usage de la politique budgétaire pour la stabilisation macroéconomique s’avère nécessaire.

35. La stabilisation de la production se justifie surtout lorsque la borne inférieure effective est strictement contraignante. Mais elle reste justifiée même lorsque la borne inférieure zéro est potentiellement contraignante, laissant une faible marge de manœuvre à la politique monétaire pour réagir à une baisse de la demande privée.

36. Pour le dire autrement : plus la demande privée et donc le taux neutre sont faibles, plus les coûts des déficits publics et de la dette publique seront faibles et plus leurs bénéfices seront élevés.

37. Pour le dire encore autrement : plus la demande privée, et donc le taux neutre, est faible, plus le poids sur la finance fonctionnelle sera élevé et plus le poids sur la pure finance publique sera faible.

38. J’interprète la théorie monétaire moderne (modern monetary theory ou MMT) comme donnant tout le poids à la finance fonctionnelle, sur l’usage de la politique budgétaire plutôt que de la politique monétaire pour maintenir la production à son potentiel. Ce faisant, elle se révèle être une vue trop extrême.

39. La politique budgétaire affecte le taux neutre. On peut alors considérer la politique budgétaire optimale comme fixant le taux neutre à un niveau suffisamment élevé pour que la politique monétaire ait assez de marge de manœuvre pour stimuler la production contre des chocs de demande négatifs, mais suffisamment faible pour que les coûts budgétaires et en bien-être de la dette publique restent limités.

40. Retournons à la soutenabilité de la dette publique. Une demande privée chroniquement faible peut maintenir les banques centrales à la borne inférieure effective et amener les gouvernements à générer des déficits si larges que les ratios d’endettement augmentent régulièrement, suscitant des craintes quand à la soutenabilité de la dette. Cela pose la question de savoir s’il y a des alternatives aux déficits publics pour soutenir la demande globale.

41. Une approche consiste à relâcher la borne inférieure effective, soit en accroissant la cible d’inflation et par implication les taux d’inflation et d’intérêt nominaux moyens, donnant plus de marge de manœuvre à la politique monétaire pour réduire les taux nominaux si nécessaire ou, comme l’a suggéré Kenneth Rogoff, en faisant disparaître la monnaie fiduciaire, ce qui semble difficile à atteindre, du moins dans un futur proche.

42. Une autre approche consiste à travailler sur les facteurs qui déterminent le taux neutre, en particulier si certains de ces facteurs représentent des perturbations qui doivent être éliminées pour des raisons indépendantes de leurs effets sur la demande privée et la politique budgétaire. Par exemple, étendre l’assurance sociale peut réduire l’épargne de précaution et accroître le taux neutre sans accroître les déficits.

Sur la politique budgétaire en pratique : trois applications

43. Le passage de la stabilisation de la production à la réduction de la dette publique dans le sillage de la crise financière mondiale en Europe a été trop fort et trop coûteux, reflétant une surestimation des coûts de la dette publique et une sous-estimation des effets adverses de la politique budgétaire restrictive sur la demande globale et la production.

44. Face à un cas de stagnation séculaire, le Japon a connu d’amples déficits publics pendant trois décennies et ses ratios d’endettement public ont atteint des niveaux très élevés, tandis que la Banque du Japon est restée à la borne inférieure effective. Cette stratégie (si cela en fut une) a-t-elle été la bonne ? La réponse est oui, mais lorsque l’on se tourne vers l’avenir les ratios élevés de dette publique posent la question de la soutenabilité de la dette publique. La priorité est de trouver d’autres façons de stimuler la demande.

45. Pour stimuler la reprise de l’économie américaine suite aux chocs initiaux du Covid-19, l’administration Biden s’est embarquée en 2021 dans une expansion budgétaire majeure. La stratégie (à nouveau, si c’en fut effectivement une) consistait pour la politique budgétaire à accroître la demande globale et donc à accroître le taux neutre et pour la politique monétaire de retarder l’ajustement du taux directeur au taux neutre et de générer une inflation temporaire. L’inflation s’est révélée être plus élevée qu’anticipée. L’expansion budgétaire a-t-elle été trop forte ? La stratégie a-t-elle été erronée ? »

Olivier Blanchard, « Why low interest rates force us to revisit the scope and role of fiscal policy: 45 takeaways », PIIE, Realtime Economic Issues Watch (blog), 21 décembre 2021. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Larry Summers et la stagnation séculaire »

« Faut-il s'inquiéter de la dette publique lorsque les taux d’intérêt sont faibles ? »

« r < g : peut-on vraiment ne pas se soucier de la dette publique ? »

« Une stagnation supra-séculaire ? »

mardi 27 avril 2021

Les règles budgétaires de la zone euro doivent se baser sur la stabilisation macroéconomique, non sur la stabilisation de la dette publique

Par Martin Anota le mardi 27 avril 2021, 11:09

« Les règles budgétaires de la zone euro ont été suspendues pendant la crise de la Covid-19. Heureusement. Mais j’ai maintes fois affirmé sur ce blog depuis que je l’ai commencé en 2012 (par exemple ici) que les règles budgétaires de la zone euro, ou tout version modifiée de celles-ci, ne sont pas appropriées. C’est à présent le moment de reconsidérer la base même sur laquelle ces règles furent introduites.

Olivier Blanchard, Álvaro Leandro et Jeromin Zettelmeyer pensent aussi que les règles existantes doivent être abandonnées, mais leur alternative considère toujours les inquiétudes relatives à la dette publique comme centrales. C’est l’obsession avec la dette publique qui a provoqué tant de problèmes. Nous avons besoin d’une reconsidération bien plus radicale, en retournant à la macroéconomie de base.

Avant que l’euro ne soit lancé, j’avais affirmé dans des articles académiques avec d’autres (par exemple ici) que l’euro ne pouvait fonctionner que si la politique budgétaire pouvait réaliser un rôle de stabilisation de l’activité macroéconomique (et non de la dette publique). Ce travail s’est poursuivi malgré le fait qu’il ait été ignoré lorsque la zone euro fut créée (par exemple ici). L’idée reflète la macroéconomie de base. Durant les périodes au cours desquelles l’économie croît rapidement relativement à la moyenne de la zone euro, le pays-membre doit resserrer sa politique budgétaire, tandis qu’il doit recourir à la relance budgétaire lorsque sa croissance est inférieure à la croissance moyenne de la zone euro.

Quand la zone euro fut lancée, tout cela fut ignoré et les règles budgétaires de la zone euro se focalisèrent sur la stabilisation de la dette publique plutôt que sur la stabilisation macroéconomique. La conséquence fut un désastre. Du début de la zone euro jusqu’à la crise financière mondiale, les plus petits pays européens connurent un boom parce que leurs taux d’intérêt étaient désormais liés à la moyenne de la zone euro et les excédents budgétaires qui en résultèrent furent utilités comme excuse pour leur excès budgétaire. A l’inverse, une récession en Allemagne n’a pas été traitée par une expansion budgétaire, ce qui provoqua une inflation inférieure à la cible qui lui permet de gagner en compétitivité relativement au reste de la zone euro.

Le château de cartes s’est effondré lors de la crise de la zone euro. L’Allemagne considérait, sans tenir compte du fait que la plupart des pays n’amorçaient qu’à peine leur reprise de la crise financière mondiale, que la crise de la zone euro résultait d’un excès budgétaire généralisé. Une vague de contractions budgétaires (aggravée par une hausse des taux d’intérêt de la BCE) provoqua une seconde récession. Parce que l’Allemagne avait gagné en compétitivité relativement au reste de la zone euro lors de la précédente décennie, il n’y a qu’elle qui ne souffrit guère durant cette récession et les pays périphériques furent l’objet d’une austérité excessive. (…)

Je suis convaincu que si la zone euro avait suivi le genre de règles budgétaires nous avions suggérées avant la création de la zone euro, rien de tout cela (mis à part la crise financière mondiale bien sûr) ne serait survenu dans des dimensions aussi dramatiques. (Pour une analyse qui conforte cette idée, je vous renvoie à l’étude dont je discute ici.) Pour comprendre pourquoi, nous devons retourner à la macroéconomie de base.

Imaginez qu’un pays maintienne ses taux d’intérêt fixes, mais utilise efficacement sa politique budgétaire pour maintenir l’inflation à sa cible. C’est proche de ce que certains pays ont tenté de gérer leur économie à l’époque des taux de change fixes de Bretton Woods. Qu’est-ce qui assure la stabilité de la dette publique dans ces pays si la politique de stabilisation macroéconomique est efficace ? La réponse est les expansions et les récessions. Avec les expansions et les récessions se succédant les unes aux autres au fil de ce que nous appelons le cycle d’affaires, chaque période de relance budgétaire (durant une récession) est suivie par une période de resserrement budgétaire (durant une expansion). A première approximation, cela se compense au cours du temps, donc la dette publique est stable et soutenable.

La zone euro reproduit cette situation avec une différence importante. Quand les taux d’intérêt de la BCE ne butent pas sur leur borne inférieure, la BCE contrôle le taux d’inflation moyen. Ce que les autorités budgétaires nationales ont à faire, c’est de voir l’écart entre l’inflation domestique et l’inflation moyenne de la zone euro. Si l’inflation d’un pays-membre est supérieure à la moyenne, un resserrement budgétaire s’avère nécessaire, et vice versa.

Comment cela aurait fonctionné en zone euro avant la crise financière mondiale ? Si les pays de la zone euro avaient suivi cette règle budgétaire tirée de la macroéconomie de base, nous aurions vu une contraction budgétaire dans les pays périphériques et une expansion budgétaire en Allemagne. En conséquence, la position budgétaire des pays de la périphérie aurait été bien plus saine et l’Allemagne n’aurait pas tant gagné en compétitivité vis-à-vis de tout le monde. La règle budgétaire actuelle qui s’est focalisée sur les déficits excessifs a échoué, parce que la situation budgétaire des pays périphériques semblait saine en raison d’une croissance rapide de leur production. (...)

Baser les règles budgétaires européennes autour de la dette publique s’est révélé être un échec complet. Je me souviens des réactions incrédules que j’avais suscitées lorsque j’avais discuté avec des Espagnols avant la crise financière mondiale et que je leur avais dit que l’Espagne avait besoin d’un resserrement budgétaire. Ils m’avaient répliqué en disant que cette suggestion ne faisait pas sens dans la mesure où l’Espagne connaissait alors d’amples excédents budgétaires. Malheureusement, après la crise financière mondiale, cela fit parfaitement sens. C’est une erreur que la zone euro ait des règles budgétaires basées sur les déficits et la dette publics et cela ne peut qu’échouer.

Bien sûr, il est difficile de croire que les choses changeront. L’esprit des responsables politiques en Europe est dominé par des idées erronées qui vont à contre-courant de la macroéconomie de base et qui se cristallisèrent avec la formation de l’euro. Mais il est important qu’au moins certains montrent ce à quoi ressembleraient des règles budgétaires dérivées de la macroéconomie de base et expliquent pourquoi elles seraient supérieures à celles que nous avons aujourd’hui. »

Simon Wren-Lewis, « Eurozone fiscal rules should be based on national macroeconomic stabilisation, not national debt stabilisation », in Mainly Macro (blog), 27 avril 2021. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« La zone euro manque-t-elle de discipline budgétaire ? »

« Petit précis de règles budgétaires »

« Pourquoi les gouvernements empruntent-ils ? »

samedi 27 mars 2021

Biden ne commet pas l’erreur de ne pas assez stimuler l’économie américaine

Par Martin Anota le samedi 27 mars 2021, 19:00

« Cela fait un an que les Etats-Unis et l’économie mondiale ont basculé dans la récession. En raison de ses origines dans une pandémie soudaine, il a été possible de discerner de façon fiable l’avancée de la récession avant qu’elle ne se reflète dans un quelconque indicateur économique standard, ce qui est rare. (J’espère que cela ne choque personne d’apprendre que les économistes ne peuvent normalement pas prédire les récessions.)

A la fin du deuxième trimestre 2020, le PIB des Etats-Unis avait chuté de 11 %. Ce plongeon record a fait passer la production américaine d’un niveau estimé à 1 % au-dessus de son potentiel à la fin de l’année 2019 à un niveau 10 % inférieur au potentiel au milieu de l’année 2020. La production potentielle est le niveau du PIB qui est produit quand le chômage est à son taux naturel, le stock de capital opère à pleine capacité, les bâtiments ont leurs taux d’occupation normaux, etc.

Une surchauffe ?

Récemment, la situation a radicalement changé. A présent, les conjecturistes prévoient que la croissance américaine sera si rapide en 2021 que le PIB atteindra son niveau d’avant-crise très bientôt et que d’ici 2020 il sera probablement au-dessus de son potentiel. (On s’attend aussi à ce que l’économie mondiale connaisse une reprise, mais pas aussi rapide.) Certains économistes signalent désormais un risque de surchauffe pour l’économie américaine. Cette situation est, là aussi, inhabituelle : il est assez rare pour l’économie d’être à 5 % au-dessus de son potentiel, comme elle le fut en 1966 ; il est quasiment sans précédent pour un tel renversement rapide d’être prévisible. Seule la situation américaine pendant la Seconde Guerre mondiale constitue une possible exception.

Ce n’est pas simplement la victoire tant espérée de la vaccination sur le virus qui tire ces prévisions économiques vers l’optimisme. (…) La demande américaine de biens et services est susceptible d’augmenter très rapidement pour diverses raisons. La première est la demande de rattrapage. Les ménages américains ont épargné une bonne partie (estimée à environ 1.500 milliards de dollars) des revenus de transfert que le Congrès a adoptés il y a un an et l’on s’attend à ce qu’ils en dépenseront une partie dès qu’ils le pourront. Deuxièmement, il y a le fort assouplissement monétaire que la Réserve fédérale a mis en place il y a un an, notamment en ramenant les taux d’intérêt de court terme à zéro. Son président, Jay Powell, a régulièrement plaidé pour les y laisser pendant plusieurs années. Le troisième facteur susceptible de fortement stimuler la demande est le plan de relance récemment adopté. Le plan de sauvetage de 1.900 milliards de dollars du Président Joe Biden a été adopté plus tôt au cours de ce mois de mars par un Congrès démocrate. Il se rajoute aux 900 milliards de dépenses adoptés en décembre, ultime mesure de l’administration Trump, bien que Trump ait à un moment menacé d’apporter son veto contre ce projet si les transferts directs n’atteignaient pas les 2.000 dollars par personne. Un quatrième facteur susceptible de stimuler la demande est le projet de dépenses d’investissement dans les infrastructures. Biden dit qu’il financera en partie ce programme en accroissant les impôts sur les sociétés et les riches. Mais accroître les impôts est bien plus difficile, politiquement, que d’accroître les dépenses.

Il n’est pas étonnant que les responsables de la Fed aient indiqué le 17 mars avoir fortement relevé leurs prévisions de croissance pour 2021, à 6,5 %. L’OCDE en fit de même ce mois-ci.

La multiplication des multiplicateurs

(…) Prenons l’expansion budgétaire américaine de 1.900 milliards de dollars en 2021.

La théorie du multiplicateur keynésien est de nouveau à la mode, suffisamment pour que l’on ose évoquer son nom. Le multiplicateur est supposé être de 1,5 dans les conditions actuelles, à savoir quand les taux d’intérêt sont proches de zéro et l’inflation faible. (L’indice des prix à la consommation a présenté une hausse modérée de 1,7 % sur la période allant de février 2020 à février 2021.)

Quand les dépenses publiques prennent la forme de revenus de transport plutôt que d’achats directs de biens et services, seule une partie de la hausse du revenu disponible dont bénéficient les ménages est consacrée à la consommation et stimule la demande. Ils ont l’habitude d’en épargner une partie, comme ils l’ont fait en 2020 quand une bonne partie des transferts profitèrent aux ménages aisés, qui tendent à épargner plus que les pauvres.

Donc, supposons plutôt que le multiplicateur soit de 1. Multiplions-le avec les 9 % du PIB de la relance budgétaire et nous obtenons une hausse de 9 % du PIB. A la fin de l’année 2020, l’économie américaine était estimée être à un niveau 3 % inférieur à son potentiel. Donc une stimulation de 9 % du PIB l’amènerait à 6 % au-dessus de son potentiel. Même si le multiplicateur était de seulement 0,5, cela amènera tout de même l’économie américaine au-dessus de son potentiel.

La sous-estimation de la production potentielle versus l'aplatissement de la courbe de Phillips

Certains économistes, notamment l’ancien secrétaire du Trésor Larry Summers, même s’ils soutiennent l’idée de base du programme d’aide de Biden, ont sur la base de tels calculs signalé que l’économie américaine est susceptible d’être en surchauffe l’année prochaine et que cela se traduira par une forte inflation. Les marchés financiers ont aussi réagi : le taux d’intérêt sur les obligations du Trésor a atteint 1,7 % alors qu’il était de 0,9 % en janvier.

Un contre-argument est que nous ne savons pas avec précision quel est le niveau de la production potentielle. Peut-être qu’il est plus élevé que ne le suggèrent les estimations. Certains ont remis en cause, avec le recul, l’idée que l’économie américaine ait vraiment opéré au-dessus de son potentiel en 2018-2019, même si le taux de chômage avait chuté sous les 3,5 %, ce qui est inférieur aux estimations conventionnelles du taux de chômage naturel. Pour preuve, l’inflation n’a que peu accéléré, atteignant seulement 2,3 % en 2019 en termes d’indices des prix à la consommation.

A mes yeux, la meilleure explication pour la faible magnitude de la hausse de l’inflation dans la période qui précède la pandémie tient moins à la sous-estimation du niveau de la production potentielle qu’à ce que les économistes appellent une courbe de Phillips plate. En l’occurrence, une variation de l’emploi et de la production n’a que de faibles effets sur l’inflation des salaries et des prix.

Les preuves de l'aplatissement d'une telle relation ? Avant qu’il y ait l’énigme de l’inflation manquante en 2018-2019, il y a eu l’énigme de la désinflation manquante des années 2010-2015, dans le sillage de la Grande Récession, quand le chômage était encore proche de son pic à 10 %. Une courbe de Phillips relativement plate expliquerait le comportement de l’inflation au cours des deux périodes.

Conséquences ? Oui, la production américaine est susceptible d’être au-dessus de son potentiel l’année prochaine, mais, non, l’inflation n’est pas susceptible de s’accroître excessivement. En ce qui nous concerne, une certaine hausse de l’inflation activement désirée par la Fed, comme part intégrante de la reprise. Les responsables de la Fed prévoient que le taux de chômage chute à 3,5 % d’ici la fin de l’année 2023. Le vice-président de la Fed Richard Clarida a dit le 25 mars que la hausse correspondante de l’inflation est cohérente avec l’adoption du nouveau cadre de politique monétaire, le ciblage de l’inflation moyenne, que la Fed a adopté en août 2020. Même Olivier Blanchard, qui estime que l’impulsion budgétaire poussera l’inflation à 1,5 % estime également que la hausse résultante de l’inflation sera juste de 0,5 point de pourcentage à court terme. (Il s’inquiète davantage pour le long terme si l’expansion se poursuit.)

D’autres risques ?

Certes, il y a d’autres risques possibles associés à une relance, outre l’inflation. (i) La dette publique des Etats-Unis est maintenant à son plus haut niveau, relativement à l’économie, depuis 1945 : le ratio dette publique sur PIB va atteindre bien plus que 100 % d’ici la fin de l’année 2021, selon le CBO. Elle semble soutenable, à condition que les taux d’intérêts restent très faibles. Mais les taux d’intérêt s’accroîtront tôt ou tard. En définitive, bien que la dynamique de la dette contraint les dépenses partout, les Etats-Unis ont un avantage relativement aux autres pays, le privilège exorbitant du dollar. (ii) Imaginons que la Fed parvienne à maintenir les taux d’intérêt à un faible niveau. Plusieurs observateurs s’inquiètent à l’idée que l’expansion financée par création monétaire alimente les bulles d’actifs et les inégalités de richesses. (iii) Le déficit commercial est promis à s’accroître, comme certains produits sont importés. En vérité, cela ne sera pas si mauvais pour l’économie : le déficit commercial sera une valve de sécurité contenant la surchauffe. Mais, politiquement, il exacerbera le protectionnisme. (iv) Si "le ciel est la limite" sur les dépenses, une partie de la monnaie pourrait être gâchée. Malheureusement, Biden connaît les possibles écueils. Il a ciblé l’essentiel des dépenses sur des besoins prioritaires et la réduction de la pauvreté infantile et il a pris des mesures crédibles pour renforcer la responsabilité.

L’erreur de 2009

L’administration Biden cherche clairement à s’assurer que le pays ne "répète pas l’erreur de 2009", quand la relance de 800 milliards de dollars d’Obama (bien qu’énorme au regard des normes historiques) se révéla trop faible et trop courte pour être bien efficace. Certes la Grande Récession finit presqu’aussitôt que la loi fut adoptée, mais la reprise subséquente fut trop lente.

Il n’est pas certain que la taille limitée de l’American Recovery and Reinvestment Act de 2009 ait réellement été une erreur de l’administration Obama (à moins que l’erreur d’Obama ait été sa recherche d’un consensus bipartisan). Ses responsables affirmeraient qu’ils ont fourni la plus forte relance via le Congrès qu’il était politiquement possible d’obtenir, étant donnée l’opposition du parti républicain.

Il peut être abusif de dire que la population a commis une erreur. Mais les électeurs ont fait porter la responsabilité de la faiblesse de la reprise de 2009-2010 au parti qui détenait la Maison Blanche. Lors des élections de mi-mandat de novembre 2010, ils redonnèrent au parti républicain la charge de la Maison des Représentants, où il fut en position de bloquer toute mesure supplémentaire pour stimuler l’économie.

Le pays a effectivement commis une erreur en 2009-2010 en réduisant l’ampleur et la durée de la relance budgétaire. Qu’importe l’identité du responsable, il est justifié que Biden veille à ce qu’elle ne se reproduise pas en 2021-2022. »

Jeffrey Frankel, « Biden avoids mistake of insufficient fiscal stimulus », in Econbrowser, 27 mars 2021. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Pourquoi l'inflation est-elle si faible et stable ? »

« La courbe de Phillips est-elle bien morte ? (édition américaine) »

« Anatomie de la plus longue reprise de l’emploi américain »

jeudi 18 février 2021

Pourquoi il est légitime de s’inquiéter du plan de relance de Biden

Par Martin Anota le jeudi 18 février 2021, 18:00

« Les économistes (notamment moi-même) qui ont été d’accord avec la secrétaire du Trésor Janet Yellen à propos du besoin d’"envoyer du lourd" sur un plan de protection et de relance, mais qui expriment des réserves quant à la taille du plan de relance de 1.900 milliards de dollars de l’administration Biden contre le coronavirus, ont fait l’objet de critiques affirmant que les préoccupations relatives à la surchauffe et à l’inflation étaient excessives. Un débat constructif s’est engagé. Ce billet de blog se penche sur trois grandes questions de ce débat et explique pourquoi je suis inquiet : premièrement, la taille de l’écart de production (output gap), c’est-à-dire l’écart entre la production potentielle et la production effective dans l’économie ; deuxièmement, la taille des multiplicateurs, c’est-à-dire les effets probables de la relance sur l’activité économique ; et troisièmement, l’inflation qu’une économie en surchauffe peut générer.

Concernant l’écart de production

Dans sa discussion un peu plus tôt ce mois avec l’ancien secrétaire du Trésor Lawrence H. Summers, Paul Krugman a dit que nous ne savons pas mesurer les écarts de production. Je suis d’accord et j’ai déjà exprimé mes doutes sur leur mesure. Je les ai déjà vus être manipulés pour montrer par exemple que la situation économique dans certains pays n’était pas si mauvaise et qu’il y avait peu de marge de manœuvre pour les politiques de demande expansionnistes. Dans ce cas, cependant, nous pouvons inférer une limite supérieure plausible pour la taille de l’écart de production.

En janvier 2020, le taux de chômage était de 3,5 %, c’est-à-dire atteignait le plus faible niveau depuis 1953. On peut raisonnablement penser qu’il était proche de son niveau naturel. Pour le dire autrement, la production était probablement très proche de son potentiel. Le Congressional Budget Office (CBO) a estimé la croissance potentielle réelle pour les toutes prochaines années autour de 1,7 %. Etant donné que le PIB réel effectif au quatrième trimestre 2020 était inférieur de 2,5 % à son niveau une année plus tôt, cette estimation du CBO implique un écart de production au quatrième trimestre 2020 de 1,7 + 2,5 = 4,2 % ou, pour le dire en termes nominaux, d’environ 900 milliards de dollars.

Etant donné les restrictions sur l’offre dues directement ou indirectement à l’épidémie de Covid-19, un montant de 900 milliards de dollars constitue sans doute une surestimation de l’écart qui peut être comblé par une hausse de la demande globale. La pandémie a sévèrement réduit la production potentielle et va continuer à le faire pendant au moins une bonne partie de cette année. Supposons, de façon conservatrice, que la production potentielle sera toujours inférieure de 1 % en 2021 relativement au niveau qu’elle aurait atteint en l’absence de l’épidémie de Covid-19. Alors, l’écart de production doit être comblé en 2021 par une hausse de la demande de seulement 680 milliards de dollars.

Concernant les multiplicateurs budgétaires

Si le programme de 1.900 milliards de dollars est adopté, il s’ajoutera au programme de 900 milliards de dollars qui avait été adopté en décembre 2020, pour un total de 2.800 milliards de dollars. Comme je l’ai affirmé ailleurs, il est aussi probable que l’excès d’épargne accumulé par les ménages en 2020, d’environ 1.600 milliards de dollars, sera en partie dépensé. Soyons de nouveau conservateurs et laissons de côté ce potentiel supplément de demande globale (mais un supplément de demande des consommateurs d’un montant de 600 milliards de dollars ne me paraît pas improbable) et toute hausse des dépenses de l’administration Biden dans le programme d’infrastructures promis.

La façon par laquelle une relance de 2.800 milliards de dollars se traduira en demande globale dépendra des multiplicateurs. Avec un multiplicateur de 1, les programmes combinés génèrent une demande additionnelle de 2.800 milliards de dollars, soit presque trois fois plus que l’estimation très généreuse de l’écart de production de 900 milliards de dollars. Avec un multiplicateur de 0,3, la relance est proche de combler l’écart et il n’y a plus aucune raison de s’inquiéter à propos d’une surchauffe.

Quelles sont les valeurs raisonnables pour les multiplicateurs budgétaires ? Trois points expliquent la diversité des opinions. Premièrement, il n’y a pas un unique multiplicateur universel. Les multiplicateurs pour les dépenses publiques, pour les baisses d’impôts, pour les subventions et pour les transferts aux Etats sont tous très différents les uns des autres. Les multiplicateurs dépendent étroitement du degré d’optimisme des agents, de leurs perceptions de leurs contraintes en termes de liquidité, et ainsi de suite. Ces perceptions changent au cours du temps. Deuxièmement, en partie à cause de cette imprévisibilité, nous n’avons pas de bonnes estimations des multiplicateurs ; regardez par exemple la très bonne revue de la littérature de Valerie Ramey. Troisièmement, un point compliqué : les multiplicateurs affectent la propension marginale à consommer d’une façon très non linéaire. Rappelez-vous de la formule des manuels pour les multiplicateurs associés à une baisse d’impôt, k=c/(1-c), où k est le multiplicateur et c la propension marginale à consommer. Si c=0,5, le multiplicateur s’élève à 1. Si c=0,3, le multiplicateur est égal à 0,4. Si c=0,7, le multiplicateur s’élève à 2,3. Il est dur de dire si c sera égal à 0,3 ou 0,5. (...)

Une analyse détaillée des multiplicateurs associés à diverses dimensions du programme sous les conditions courantes va au-delà de mes capacités. Un exercice utile, cependant, consiste à regarder différents éléments du programme de 1.900 milliards de dollars et d’utiliser les multiplicateurs donnés dans le rapport que le Council of Economic Advisers a publié en 2014 (en ayant bien conscience que les conditions peuvent aujourd’hui être bien différentes de ce qu’elles étaient alors) pour voir ce qu’ils impliquent pour la demande globale. (…)

Le multiplicateur global moyen (le ratio rapportant la demande globale à la taille du plan de relance, en utilisant le multiplicateur moyen) est égal à 2195,5/1845, soit 1,2. Mais le degré d’incertitude est très large : le multiplicateur global, selon les estimations basses du multiplicateur, est de 0,4 ; il est de pratique 2,0 selon les estimations hautes. Bref, les multiplicateurs sont vraiment incertains, en particulier dans l’environnement actuel. Mais j’ai du mal à voir pourquoi le multiplicateur global moyen pourrait être proche de 0,3.

Concernant l’inflation

Ceux qui défendent la taille du plan de relance affirment que même s’il y avait une substantielle surchauffe, elle n’entraînerait pas de forte inflation et elle n’amènerait donc pas la Fed à fortement relever ses taux d’intérêt.

En effet, les estimations courantes de la courbe de Phillips (qui montre la relation inverse entre les taux d’inflation et de chômage) n’apportent pas de résultats particulièrement inquiétants. Supposons, pour simplifier le raisonnement, que la relance mène à un écart de production positif, donc à un excès de production courante sur la production potentielle, de 5 %. En utilisant la loi d’Okun reliant la variation du taux de chômage à la croissance du PIB (qui, ces temps, suggère qu’une baisse de la production de 1 % mène à une hausse du taux de chômage d’environ 0,5 point de pourcentage), cet écart de production de 5 % impliquerait un taux de chômage d’environ 2,5 points de pourcentage en-deçà du taux naturel. Donc, si nous prenons un taux naturel d’environ 4 %, le taux de chômage serait de 1,5 %. En supposant que les anticipations d’inflation restent ancrées et donc ne réagissent pas à l’inflation courante et en supposant un effet sur l’inflation d’environ 0,2 % pour chaque baisse d’un point de pourcentage du taux de chômage (pratiquement le coefficient de régression actuel dans mes propres régressions), l’inflation s’accroîtrait de 0,5 point de pourcentage, quelque chose qui ne devrait guère nous faire sourciller. En fait, une telle hausse serait désirable, au vu des difficultés que la Fed a depuis longtemps à atteindre sa cible de 2 %. Même en prenant des estimations plus hautes des coefficients de pente, telles que celle d’environ 0,5 obtenue par Emi Nakamura et alii, la hausse de l’inflation serait d’environ 1,25 points de pourcentage, une hausse qui ne serait pas catastrophique.

La question est de savoir si la relation courante entre inflation et chômage subsistera et il y a de bonnes raisons d’en douter. L’histoire de la courbe de Phillips est une histoire de déplacements, largement dus à l’ajustement d’anticipations d’inflation à l’inflation effective. Certes, les anticipations ont été extrêmement visqueuses pendant longtemps, ne réagissant apparemment pas aux mouvements de l’inflation courante. Mais avec une telle surchauffe, les anticipations pourraient bien cesser d’être ancrées. Si elles cessent d’être ancrées, l’accélération de l’inflation pourrait être bien plus forte.

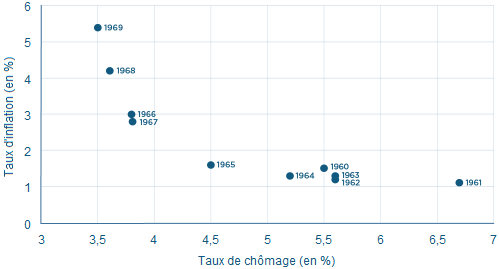

Il est opportun ici de comparer avec ce qui s’est passé dans les années 1960 (cf. graphique). De 1961 à 1967, les administrations Kennedy et Johnson ont poussé l’économie américaine au-delà de son potentiel, ce qui a entraîné une baisse régulière du taux de chômage à moins de 4 %. L’inflation s’est accrue, mais pas énormément, en passant de 1 % à un peu moins de 3 %, ce qui suggérait à beaucoup un arbitrage permanent entre inflation et chômage. En 1967, cependant, les anticipations d’inflation commencèrent à s’ajuster et, en 1969, l’inflation atteignait déjà les 6 % et apparaissait déjà comme un problème majeur. Les politiques budgétaire et monétaire furent resserrées, ce qui entraîna une récession de la fin de l’année 1969 à la fin de l’année 1970.

GRAPHIQUE Taux d’inflation et taux de chômage aux Etats-Unis (en %)

On peut affirmer que la situation dans les années 1960 était une longue accumulation qui ne surviendra jamais à nouveau, en particulier si la hausse des dépenses est perçue comme temporaire. Si le chômage chutait à un faible niveau, je serais surpris de voir le coefficient reflétant l’effet du chômage sur l’inflation et le coefficient reflétant l’effet de l’inflation sur l’inflation anticipée rester constants. La même non-linéarité est à l’œuvre comme pour les multiplicateurs et la propension marginale à consommer. Si, par exemple, l’inflation affecte l’inflation anticipée avec un coefficient de 0,5, alors le plein effet du chômage sur l’inflation doublera. Si le coefficient s’accroît à 0,7, l’effet est triplé.

Si l’inflation accélérait, il y aurait deux scénarii : l’un dans lequel la Réserve fédérale laisserait l’inflation s’accroître, peut-être substantiellement, et un autre (plus probable) dans lequel la Fed resserrerait sa politique monétaire, peut-être substantiellement. Ni l’un, ni l’autre de ces scénarii n’est idéal. Dans le premier, les anticipations d’inflation cesseraient certainement d’être ancrées, ce qui annulerait l’un des accomplissements majeurs de la politique monétaire de ces deux dernières décennies et rendrait la politique monétaire plus difficile à utiliser à l’avenir. Dans le second, la hausse des taux d’intérêt pourrait être très forte, entraînant des problèmes sur les marchés financiers. Je ne m’aventurerais pas sur ce terrain. (...) »

Olivier Blanchard, « In defense of concerns over the $1.9 trillion relief plan », in PIIE, Realtime Economic Issues Watch (blog), 18 février 2021. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Pourquoi l'inflation est-elle si faible et stable ? »

« La courbe de Phillips est-elle bien morte ? (édition américaine) »

« Comment expliquer le comportement de l’inflation et de l’activité suite à la Grande Récession ? »

« L’hystérèse, ou comment la politique budgétaire a retrouvé sa légitimité »

« Les estimations de la production potentielle ne sont pas insensibles à la conjoncture »

« billets précédents - page 2 de 20 - billets suivants »