Qu’est-ce qu’une récession de bilan ?

Par Martin Anota le mardi 5 août 2014, 11:35 - Croissance, cycles et crises - Lien permanent

« Les crises financières ou bancaires graves s’accompagnent généralement de récessions plus profondes et plus longues que celles qui sont simplement dues à l’évolution du cycle conjoncturel. Elles sont aussi suivies de reprises beaucoup plus lentes. Les crises de ce type tendent à apparaître après une longue phase d’expansion financière et à proximité de l’apogée d’un cycle financier. Leurs causes principales sont de vastes déséquilibres temporels et sectoriels, dont la correction nécessite des changements importants et durables des habitudes de dépense. Pour les distinguer des récessions ordinaires, liées au cycle conjoncturel, on les qualifie de récessions de bilan (balance sheet recessions). Le présent encadré examine les facteurs qui ralentissent le redémarrage de l’activité après de telles récessions.

(L’expression « récession de bilan » a sans doute été employée pour la première fois par Richard Koo dans son ouvrage intitulé Balance Sheet Recession (2003) pour expliquer la stagnation de la croissance au Japon après l’éclatement de la bulle boursière et immobilière du début des années 1990. Le présent encadré utilise le même terme pour désigner la contraction de la production associée à une crise financière consécutive à un boom financier. Mais l’analyse est quelque peu différente et n’aboutit pas aux mêmes conclusions concernant les politiques à mener...)

La reprise consécutive à une récession de bilan

Pendant un boom financier, des déséquilibres temporels et sectoriels se forment. Les ménages, les entreprises, et, souvent, les États s’endettent sur la base d’anticipations optimistes quant à leurs revenus futurs, au prix des actifs et à l’accès au crédit. Les banques surévaluent la solidité de leurs actifs, la solvabilité de leurs emprunteurs et leur propre capacité à se refinancer en renouvelant leur dette à court terme. Dans le même temps, il peut arriver que la composition de la production – et donc la répartition du capital et de la main d’œuvre entre les différents secteurs – ne corresponde pas à une demande durable. Citons, par exemple, l’expansion du secteur de la construction qui a débouché, dans plusieurs pays, sur la formation de vastes stocks de biens invendus. Le secteur public peut lui aussi prendre trop d’ampleur, et sa dette atteindre un niveau intenable.

Tôt ou tard, une confiance injustifiée et des anticipations trop optimistes s’avèrent infondées et entraînent un effondrement du prix des actifs ainsi qu’une forte contraction de la production. Certains agents, qui ne peuvent plus assurer le service de leur dette, font défaut, faisant ainsi subir des pertes à leurs créanciers – souvent des établissements financiers. D’autres commencent à réduire l’encours de leur dette en augmentant leur épargne nette et en cédant des actifs, de manière à rester solvables et détenir des ressources suffisantes pour couvrir leurs engagements et besoins futurs. Les créanciers font face à un accroissement des prêts et des actifs improductifs. La crise ouvre ainsi une période d’ajustement des bilans, au cours de laquelle les agents privilégient l’assainissement de leur bilan au détriment des dépenses. La dépense d’un agent constituant le revenu d’un autre, l’assainissement du bilan de certains agents entraîne une baisse des revenus et de la valeur des actifs d’autres agents. Cela maintient inévitablement le volume des dépenses globales et la croissance des revenus au-dessous des niveaux d’avant la crise tant que l’endettement n’est pas revenu à des ratios plus tenables et que les excès de stocks de biens d’équipement n’ont pas été réabsorbés. Dans le même temps, une part importante du capital et de la main d’œuvre restent inutilisés et doivent trouver un nouvel usage. Cela implique généralement le financement de capital fixe et la création de nouvelles sociétés ainsi que la nécessité, pour les chômeurs, de se former, de changer de lieu de résidence et de trouver un nouvel emploi. Tout cela nécessite du temps et des efforts.

La durée et l’intensité de la phase d’atonie qui suit une récession de bilan dépendent de plusieurs facteurs. Le premier est l’ampleur des déséquilibres initiaux. Plus il y a eu d’excès pendant la phase d’expansion, plus la correction nécessaire par la suite est importante. Les crises financières coïncident souvent avec les récessions les plus profondes, et la rapidité de la reprise tend à être inversement proportionnelle à l’ampleur de l’expansion du crédit et de l’immobilier qui a précédé la crise. Les ménages et les entreprises les plus endettés ont tendance à réduire davantage leurs dépenses que les agents moins endettés. Le deuxième facteur est l’importance des perturbations de l’offre de crédit. Une fois passée la phase la plus aiguë de la crise, les créanciers ont souvent besoin de temps pour constater leurs pertes et reconstituer leurs ratios de fonds propres. Trouver des financements peut être difficile car les bilans sont opaques et les prêts improductifs en augmentation du fait d’une croissance trop faible. L’essentiel, toutefois, n’est pas tant le montant global des crédits accordés par les banques que l’efficacité de leur allocation. Après tout, l’excès de dette doit être réabsorbé et la demande de crédit est susceptible d’être globalement faible.

Des études empiriques montrent en effet que la croissance de la production et celle du crédit sont, au mieux, faiblement corrélés lors de la reprise – c’est-à-dire que les reprises dites "sans crédit" sont la norme plutôt que l’exception. En fait, pour assurer une reprise rapide, il est essentiel que les banques retrouvent leur capacité à allouer le crédit aux usages les plus productifs. Il apparaît en outre que le désendettement du secteur privé, lors d’une phase de repli, contribue à favoriser une reprise plus vigoureuse. Le troisième facteur ayant une incidence sur la gravité de la phase d’atonie est l’importance des rigidités et des faiblesses structurelles. En présence de grands déséquilibres sectoriels, la reprise de la croissance et de l’emploi est généralement plus soutenue, toutes choses égales par ailleurs, dans les pays où le marché du travail est le plus flexible. Enfin, les mesures adoptées par les gouvernements pendant et après la crise peuvent accélérer ou freiner le rythme de cette dernière.

Les données empiriques confirment que les reprises qui font suite à des crises financières sont des processus très longs. En moyenne, il faut compter quatre ans et demi pour que la production (par habitant) dépasse son pic d’avant la crise, ou environ dix ans si l’on tient compte de la Grande Dépression. La reprise de l’emploi est encore plus lente (Reinhardt et Rogoff (2009)). À titre de comparaison, lors d’une récession classique liée à un cycle conjoncturel, la production met un an et demi pour retrouver son pic d’avant la récession. Les données font apparaître également une large dispersion autour de la moyenne, ce qui conforte l’idée que différents facteurs, y compris ceux mentionnés plus haut, contribuent à accélérer ou à ralentir la reprise. Les pertes de PIB, enfin, ont tendance à être plus importantes lors d’une récession de bilan.

Les pertes de production suite à une récession de bilan

Les récessions de bilan ne sont pas seulement suivies de reprises plus lentes que les récessions classiques, liées à la conjoncture (encadré III.A) ; elles s’accompagnent également d’importantes pertes de production. Souvent, ces pertes sont permanentes – c’est-à-dire que la production renoue rarement avec son rythme de croissance d’avant la crise.

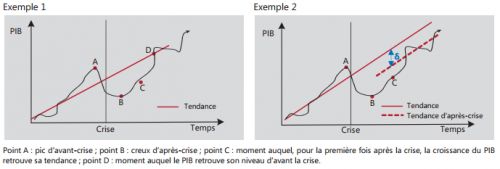

Le graphique montre deux exemples d’évolution du PIB après une récession associée à une crise financière, ou récession de bilan. Dans les deux exemples, le point A indique le pic atteint juste avant le début de la crise ; le point B, le creux ; et le point C, le moment où le PIB retrouve son taux de croissance tendanciel d’avant la crise. Dans l’exemple 1, contrairement à l’exemple 2, la production retrouve progressivement le rythme ou la tendance qu’elle suivait avant la crise (point D). Cela signifie que la production progresse à un rythme plus élevé que la moyenne calculée sur plusieurs années avant la crise (entre les points C et D). Dans l’exemple 2, la production redémarre, mais pas assez vigoureusement pour revenir sur sa trajectoire d’avant la crise. La croissance du PIB s’inscrit alors dans une nouvelle tendance (ligne rouge en pointillés) : la production croît à un taux identique à celui d’avant la crise, mais son niveau est durablement inférieur à la tendance antérieure à la crise (ligne rouge continue). L’écart entre ces deux tendances (δ) mesure la perte permanente de production. Dans ce cas, si l’on estimait la production potentielle en extrapolant les tendances d’avant la crise, l’écart de production serait surévalué d’une marge égale à δ.

GRAPHIQUE Mesurer les coûts d’une crise : aperçu schématique

Des études montrent que, lors d’une récession de bilan, les pertes de production initiales – qui vont du pic au point bas (de A à B), ou du pic au point où le taux de croissance retrouve ses valeurs d’avant la crise (de A à C) – sont importantes, puisqu’elles varient de 6 à 14 % en moyenne selon les pays. En revanche, lors d’une récession conjoncturelle classique dans une économie avancée, la production ne diminue généralement que d’environ 2 %.

Surtout, plusieurs études constatent que ces pertes initiales ne sont que partiellement regagnées lors de la reprise qui suit la récession de bilan, c’est-à-dire que la majeure partie est permanente, comme dans le scénario de l’exemple 2. Contrairement au graphique III.B, ces études ne reposent pas sur une simple régression de tendance, mais suivent généralement Cerra et Saxena (2008), qui utilisent des régressions de panel fondées sur des données de PIB (ou de croissance du PIB) pour représenter l’impact moyen d’une crise bancaire sur la production. Les pertes permanentes ainsi estimées sont lourdes : entre 7½ et 10 %. Ces résultats semblent robustes aux différences d’échantillon, de datation de la crise et de méthode de calcul, et en particulier à l’éventualité d’une inversion du sens de la causalité – la possibilité que le ralentissement de la croissance de la production soit à l’origine de la crise.

Contrairement aux pertes durables enregistrées par le niveau de la production, peu de données attestent qu’une crise financière entraîne directement une réduction permanente du taux de croissance tendanciel. Par contre, des données étayent la présence d’effets indirects pouvant se manifester par le biais de deux canaux. Le premier résulte des effets indésirables du niveau élevé de la dette publique. En effet, celle-ci augmente fortement après une crise financière – d’environ 85 % en valeur nominale, en moyenne, selon Reinhardt et Rogoff (2009). On peut s’attendre à ce qu’une dette publique élevée ait un impact négatif sur la croissance moyenne du PIB à long terme, et ce, pour au moins trois raisons. Premièrement, lorsque la dette augmente, la charge d’intérêts augmente également. Or, la hausse du service de la dette entraîne, à terme, un relèvement des impôts, source de distorsions, et une baisse des dépenses publiques productives. Deuxièmement, l’accroissement de la dette entraîne, tôt ou tard, une hausse des primes de risque souverain. Or, pour des raisons à la fois économiques et politiques, il existe une limite au relèvement des taux d’imposition. Ainsi, lorsque les taux d’imposition nécessaires à la soutenabilité de la dette excèdent ce niveau maximum, le pays est contraint de faire défaut, soit explicitement, soit par le biais de l’inflation. Plus le niveau d’endettement augmente, plus il est probable que ces limites seront atteintes. Par ailleurs, l’augmentation des primes de risque souverain entraîne une hausse des coûts d’emprunt, une baisse de l’investissement privé et un ralentissement de la croissance à long terme. Troisièmement, l’accroissement de la dette restreint la marge de manœuvre pour engager des mesures contracycliques. Il en résulte une plus grande volatilité du cycle économique, une incertitude accrue et, partant, un tassement de la croissance. Une étude de Cecchetti et al. (2011), ainsi qu’un certain nombre d’autres travaux, portant sur des économies avancées après la Seconde Guerre mondiale, ont mis en évidence l’effet négatif du niveau de la dette publique sur la croissance tendancielle, après neutralisation des déterminants classiques de la croissance économique.

Le deuxième canal est l’aggravation de la mauvaise affectation des ressources. Les forces du marché doivent en principe pousser les entreprises les moins efficaces à restructurer leurs activités ou à quitter le marché, laissant ainsi davantage de ressources disponibles pour les entreprises les plus efficaces. Mais les forces du marché sont plus ou moins entravées, selon les pays, par la réglementation des marchés du travail et des produits, les lois sur la faillite, le code des impôts, les subventions publiques, ainsi que la mauvaise allocation du crédit. En conséquence, un trop grand nombre d’entreprises peu efficaces peut se maintenir sur le marché, ce qui entraîne une croissance globale de la productivité (et donc une croissance tendancielle du PIB) inférieure au niveau qu’elle pourrait atteindre en l’absence de telles contraintes.

Un boom financier accentue généralement la mauvaise affectation des ressources (encadré III.A). Cependant, c’est l’échec des mesures de lutte contre les dysfonctionnements du secteur bancaire et d’élimination des barrières à la mauvaise affectation des ressources qui pourrait rendre ce problème chronique. Après une crise financière, les dirigeants des banques en difficulté sont incités à poursuivre leurs prêts aux entreprises en difficulté, lesquelles sont souvent aussi les moins efficaces (renouvellement systématique des prêts, ou tolérance à l’égard des débiteurs). Les banques peuvent aussi réduire leur offre de crédit aux entreprises les plus efficaces, partant du principe qu’elles survivront à la crise, privant ainsi ces entreprises des ressources dont elles ont besoin pour se développer. Les autorités peuvent tolérer ces pratiques pour éviter de vastes opérations de renflouement, impopulaires, et éventuellement une forte hausse du chômage liée aux restructurations d’entreprises. Quelques études récentes ont montré que la tolérance à l’égard des débiteurs a été à l’œuvre après la dernière crise, au moins dans certains pays. En outre, de nombreuses données ont mis en évidence ce phénomène au Japon après l’éclatement de sa bulle, au début des années 1990. La mobilité du capital et des travailleurs a diminué par rapport à la période qui a précédé la crise. Et, étonnamment, les entreprises les moins efficaces ont non seulement été maintenues à flot, mais leur part de marché semble, de plus, avoir augmenté au détriment des entreprises les plus efficaces. Cette évolution a probablement contribué au déclin de la croissance tendancielle observé au Japon au début des années 1990.

Quelle est l’efficacité de la politique monétaire après les récessions de bilan ?

Les données historiques tendent à confirmer l’idée qu’une politique monétaire accommodante au cours d’un épisode de ralentissement normal du cycle économique contribue à conforter la reprise qui s’ensuit. Toutefois, cette relation n’est pas statistiquement significative après un ralentissement associé à une crise financière. En d’autres termes, lorsqu’un cycle économique s’accompagne d’une crise, la relation entre le taux d’intérêt réel moyen à court terme durant un ralentissement et le taux de croissance moyen pendant la reprise qui suit n’a pas le signe attendu dans le cas d’un cycle économique sans crise (cf. graphique, cadre de gauche).

Une explication possible est que les pressions poussant au désendettement rendent une économie moins sensible aux taux d’intérêt. De fait, les données indiquent que, contrairement aux récessions normales, le désendettement du secteur privé est un facteur déterminant qui conduit à terme à une reprise plus vigoureuse après une récession de bilan (cf. graphique, cadre de droite). »

Banque des Règlements Internationaux, 84ième rapport annuel, « Croissance et inflation : facteurs et perspectives », 29 juin 2014.