Est-ce qu’une hausse des salaires stimule la croissance économique ?

Par Martin Anota le vendredi 7 avril 2017, 09:00 - Croissance, cycles et crises - Lien permanent

Sur la croissance tirée par les salaires

« (…) J’ai cité Michal Kalecki en soulignant que les réductions de salaires ne peuvent créer le plein emploi. Le fait que le PIB se soit récemment aplati et que les salaires réels aient chuté (au Royaume-Uni) est cohérent avec cela. Cela soulève la question suivante : est-il possible qu’une politique visant à accroître les salaires aux dépens des profits stimule l’économie ? Marc Lavoie et Engelbert Stockhammer se sont posé la question dans un bon article facile d’accès.

Le raisonnement plaidant pour une telle croissance tirée par les salaires est simple. Si la propension marginale à consommer des salaires est plus élevée que celle des profits, un transfert des revenus des profits aux salaires stimulerait la demande globale. Cela peut être possible. Le bon sens nous dit que les plus pauvres tendent à dépenser leurs revenus, tandis que le fait que les profits se soient accrus avant la récession sans que cela s’accompagne d’une hausse significative des dépenses d’investissement suggère que la propension à dépenser des profits a été faible. Cet empirisme naïf se trouve conforté par une étude réalisée par Ozlem Onaran et Giorgios Galanis, qui ont constaté que, dans plusieurs pays développés, la hausse de la part des profits dans le PIB a été associée à une baisse de la demande globale.

Mieux encore, selon Lavoie et Stockhammer, la croissance tirée par les salaires peut s’auto-entretenir. D’une part, la loi de Verdoorn nous dit qu’une accélération de la croissance de la production s’accompagne habituellement d’une meilleure croissance de la productivité. Cela signifie que des salaires plus élevés peuvent se financer en partie et qu’ils peuvent ne pas être très inflationnistes. D’autre part, les entreprises peuvent répondre à une hausse des coûts du travail en investissant davantage dans les technologies économes en travail, qui tendent aussi à contenir l’inflation. Si les responsables politiques réagissent en assouplissant la politique macroéconomique, nous pouvons obtenir un cercle vertueux où s’entretiennent mutuellement une croissance de la demande non inflationniste, une hausse de l’investissement et une hausse de la productivité. C’est ce qui s’est passé au cours de l’essentiel des années 1950 et 1960.

Donc, qu’est-ce qui peut mal se passer ? Pour moi, il y a trois problèmes ici. Premièrement, une hausse des salaires pour les travailleurs les moins bien payés (par exemple via un salaire de subsistance) entraînerait une réduction des crédits d’impôts. Dans ce sens, le transfert d’argent des capitalistes aux travailleurs constituerait en partie un resserrement budgétaire. Cela tendrait à déprimer la demande globale. Deuxièmement, est-ce que la propension marginale à consommer des salaires est élevée ? Si les ménages sont surendettés, ils peuvent utiliser le supplément de revenu pour rembourser la dette. Troisièmement, la relation entre les dépenses d’investissement et les profits est instable, comme elle dépend des esprits animaux. Il y a en particulier deux difficultés ici. D’une part, les capitalistes seraient enclins à investir malgré de faibles marges de profit s’ils s’attendent à une forte demande et donc des ratios production sur capital élevés et un fort taux de profit. Mais pour qu’ils anticipent cela, il faut qu’ils soient certains que la politique macroéconomique puisse soutenir une forte demande ou que la demande étrangère soit élevée. Ce n’est pas certain. D’autre part, au cours des trente dernières années, les capitalistes se sont habitués à ce que la politique soit menée de façon à satisfaire leurs intérêts de court terme. Toute perturbation de cette politique affaiblirait davantage les esprits animaux que la perspective d’une forte demande les améliorerait.

Une telle instabilité n’est pas que théorique. Dans les années 1950 et 1960, la croissance tirée par les salaires était possible parce que les capitalistes investissaient en s’attendant à ce que la demande globale soit soutenue. Mais dans les années 1970, cela changea comme ils s’inquiétèrent de l’effondrement de leurs marges de profit.

Ces doutes sous-tendent ce que Servaas Storm appelle une "sobre asymétrie". Selon lui, "une baisse des salaires réels sera sans ambigüité contreproductive, mais une politique consistant à l’inverse à accroître les salaires réels n’aura que très peu d’impact sur la reprise économique".

Peut-être que la capacité du capitalisme à fournir le plein emploi requiert des circonstances historiques exceptionnelles, comme celles que nous avons connues dans les années 1950 et 1960. Et peut-être que c’est seulement de la pensée magique que nourrissent tant la droite que les sociaux-démocrates et qui les empêche de le voir. »

Chris Dillow, « On wage-led growth », in Stumbling & Mumbling (blog), 25 avril 2013. Traduit par Martin Anota

Salaires et productivité

« Est-ce qu’une hausse des salaires stimule la croissance économique ? Elle le fait, si la propension marginale à consommer des salaires est supérieure à celle des profits. Cependant, Ben Chu suggère un mécanisme différent : une hausse des salaires stimulerait la croissance davantage via du côté de l’offre que du côté de la demande : "Peut-être que les hausses de salaires vont stimuler la productivité dans les entreprises qui emploient une main-d’œuvre à faibles salaires. Peut-être que, de façon à protéger leurs marges de profit, les dirigeants vont chercher à accroître l’efficience de leurs opérations. Peut-être qu’ils vont investir dans des équipements de façon à ce que leur main-d’œuvre produise davantage par heure. Pensez à une station de lavage d’autos à la main qui installerait un équipement automatique, mais qui garderait son personnel, qui le formerait pour utiliser les nouvelles machines, et qui ferait plus d’affaires. Avec cela, les hausses du salaire minimum seraient bénéfiques pour la productivité."

Ces mots "faire davantage d’affaires" sont importants. Une hausse des salaires seule peut seulement entraîner une substitution entre capital et travail, ce qui se traduit davantage par une hausse du chômage que par une hausse de la production. C’est pourquoi Ben a raison de dire qu’une hausse des salaires doit s’accompagner d’une relance budgétaire. En cela, il fait écho à la loi de Verdoorn. Celle-ci dit qu’une accélération de la croissance du PIB s’accompagne habituellement d’une accélération de la croissance de la productivité.

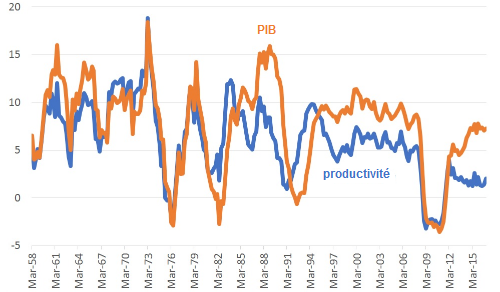

GRAPHIQUE Croissance du PIB et de la productivité au Royaume-Uni

J’aimerais y croire. Mais je ne suis pas sûr de le faire. Même si l’étude de la Banque d’Angleterre que Ben cite constate qu’une hausse des salaires peut accroître la productivité, ce n’est le cas que pour une minorité de secteurs. D’autre part, la loi de Verdoorn ne s’est pas bien portée récemment. Mon graphique montre qu’il y a certes eu une forte corrélation entre la croissance du PIB et la productivité des années 1950 jusqu’aux années 1980, mais que cela n’a pas été le cas depuis : la productivité a été faible relativement au PIB.

Cela amène à considérer la possibilité que des grains sable dans les rouages enrayent le mécanisme par lequel une hausse des salaires soulève la productivité. Premièrement, il y a l’incertitude. Pour que l’entreprise de nettoyage de voitures investisse dans une nouvelle machine, elle doit s’attendre à ce que la hausse de la demande soit durable. Cela nécessite davantage qu’une simple politique accommodante, que ce soit une cible d’inflation plus élevée, un engagement à assouplir la politique dans le futur ou autre chose. Deuxièmement, il y a la qualité de la gestion. Est-ce que les dirigeants ont les compétences pour bien introduire de nouvelles technologies ? Bloom et Van Reenen ont montré qu’il y avait beaucoup d’entreprises mal dirigées, mais c’est dans celles-ci que la productivité est la plus faible. Troisièmement, il y a la crainte de la concurrence future. Je pense qu’une raison expliquant la faiblesse de l’investissement est que les entreprises craignent que leurs investissements soient concurrencés par ceux, moins chers, que pourraient réaliser leurs rivales à l’avenir. Il n’est pas certain que la relance budgétaire réduise ces craintes. Quatrièmement, il y a les contraintes de crédit. Une autre raison expliquant la faiblesse de l’investissement est que les entreprises doutent que les banques gardent les lignes de crédit ouvertes à l’avenir. A nouveau, la politique budgétaire ne répond pas à cela. Enfin, il y a la faiblesse des profits. La station de lavage auto à la main est peut-être peu rentable, si bien qu’elle manque de moyens et de motivations pour acheter de magnifiques machines. Le secteur des soins à domicile, par exemple, vacille : pourquoi devrait-il répondre à une hausse du salaire minimum en accroissant les dépenses d’investissement ?

Maintenant, je ne dis pas que cela remet entièrement en cause l’idée de Ben. Etant donné que la courbe de Phillips est très instable au Royaume-Uni, le coût qu’il y aurait à expérimenter avec l’assouplissement budgétaire est peut-être faible. (…) Aller du côté de la politique accommodante me semble bien mieux que d’aller du côté de la politique restrictive.

La véritable question que l’on se pose en fait ici est bien plus importante que cela puisse sembler. La question est : est-ce que le capitalisme est coopératif ou conflictuel ? Est-ce que les intérêts des travailleurs sont compatibles ou non avec ceux des capitalistes ? C’est cela qui distingue les sociaux-démocrates des marxistes. Historiquement, la réponse a été quelquefois oui et d’autres fois non. Je ne suis pas sûr de la réponse exacte aujourd’hui, mais j’aimerais bien la connaître, donc j’aimerais bien que l’on teste la suggestion de Ben. »

Chris Dillow, « Wages and productivity », in Stumbling & Mumbling (blog), 15 mars 2017. Traduit par Martin Anota