Ce que Solow pense de l’offensive de Friedman

Par Martin Anota le samedi 24 novembre 2018, 09:00 - Epistémologie et histoire de la pensée - Lien permanent

« La fameuse allocution présidentielle de Milton Friedman en 1967 porte explicitement sur les usages et la conduite de la politique monétaire. Mais cela entrait dans un objectif plus large. Il cherchait à saper le keynésianisme américain éclectique des années cinquante et soixante, (…) celui auquel Joan Robinson donna l’étiquette (…) de keynésianisme "bâtard".

En fait, si j’emploie l’adjectif "éclectique", c’est pour vous rappeler que ce n’était pas une doctrine axiomatique unifiée, mais plutôt une collection d’idées à travers lesquelles des gens comme James Tobin, Arthur Okun, Paul Samuelson et d’autres (notamment moi-même) ont évoqué des événements et politiques macroéconomiques. Ils pensaient généralement qu’un déséquilibre entre la demande agrégée et l’offre agrégée (ou "potentiel") était possible, mais aussi que les mécanismes équilibreurs étaient tellement lents et faibles qu’une tel déséquilibre était susceptible de persister. Quand la demande est insuffisante par rapport au potentiel, une certaine version du modèle Is-LM était utilisée, à laquelle on pouvait ajouter des extensions et des raffinements quand c’était nécessaire. En temps utile, une variante ou une autre de la courbe de Phillips était intégrée dans l’appareillage standard. Les chocs d’offres et leurs conséquences furent ensuite pris en compte.

Dans la section où il explique "ce que la politique monétaire ne peut pas faire", Friedman (…) affirme tout d’abord que la banque centrale, en l’occurrence la Fed, ne peut "fixer" (peg) le taux d’intérêt réel. (Cette idée de "fixation" va se révéler importante.) Ce devait être le taux d’intérêt réel s’il s’agissait d’affecter l’investissement et d’autres dépenses. Le but ici est de remettre en cause la courbe LM standard. Ces jours-ci, il est pratique courante de remplacer la vieille courbe LM avec un M donné par une fonction de réaction de la banque centrale de base qui spécifie une taux directeur réel comme fonction du niveau de l’activité économique. Dans ce cadre, l’affirmation de Friedman est qu’il peut ne pas avoir une telle fonction de réaction. La Fed peut fixer le taux de fonds fédéraux, mais pas le taux d’intérêt réel.

La raison fondamentale est que la Fed contrôle une variable nominale, la taille de son propre bilan, et qu’elle peut utiliser ce contrôle pour déterminer une autre quantité nominale, mais pas réelle. (Les keynésiens américains éclectiques pensaient que ces territoires étaient remplis de rigidités, de retards et d’irrationalités, si bien que les événements nominaux pouvaient facilement avoir des conséquences réelles.) Mais Friedman explique plus concrètement l’essence de son raisonnement. Supposons que la Fed essaye d’atteindre un taux d’intérêt réel plus faible (en partant depuis une certaine position d’équilibre initiale), des achats de titres vont accroître leur prix et réduire leur rendement nominal. Mais comme le niveau des prix ne répond pas instantanément, le taux d’intérêt réel chute aussi. Comme Friedman le dit, c’est seulement le début du processus, pas la fin. De plus faibles taux d’intérêts et de plus amples détentions de liquidité vont stimuler l’investissement et peut-être d’autres dépenses. (C’est ce qui semblait être l’objectif de la Fed en premier lieu.) Les plus fortes dépenses vont accroître la demande de crédit, pousser les prix à la hausse et donc réduire les détentions de liquidité, et ainsi de suite. Après une brève discussion, Friedman en vient au point que je veux souligner. "Ces (…) effets vont annuler la pression baissière sur les taux d’intérêts assez promptement, disons, en moins d’un an. Ensemble, ils vont tendre plus tard, disons, après une année ou deux, à ramener les taux d’intérêt au niveau qu’ils auraient sinon atteint" (Friedman, p. 6). Maintenant, nous savons ce que la "fixation" signifie.

Ces affirmations à propos du calendrier ne sont pas anecdotiques. L’objectif, souvenez-vous, est de réfuter la conception que se faisait le keynésianisme américain éclectique de la politique monétaire contracyclique (…). Si la Fed peut avoir une influence significative seulement pendant un ou deux ans au maximum, alors elle joue sûrement un jeu perdant, en particulier à la vue de ces "délais longs et variables". Est-ce vraiment le cas ? Un esprit chevronné peut facilement imaginer une économie qui fonctionne ainsi ; la question est de savoir si notre économie fonctionne comme cela.

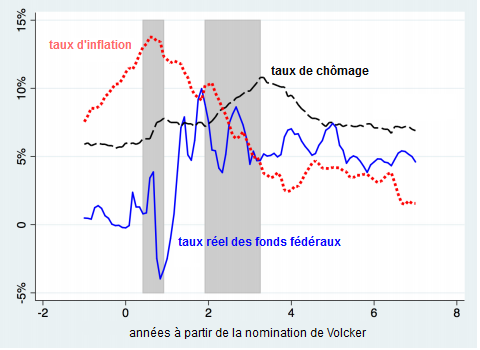

Dans un récent article bien caustique ("The Trouble With Macroeconomics", qui sera bientôt publié dans l’American Economist), Paul Romer a montré (dans son graphique n° 2) ce qui s’est passé pour le taux réel des fonds fédéraux dans les années juste avant et juste après la nomination de Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale. Le taux réel des fonds a fluctué autour de zéro au cours de l’année précédente. Après une brève récession, il a ensuite grimpé brutalement à 5 % et fluctué autour de ce niveau pendant les six années suivantes, lorsque le diagramme de Romer s’arrête. Cette hausse soutenue de 5 points de pourcentage du taux réel des fonds fédéraux n’est pas un événement aléatoire. Ce fut le résultat d’une intervention délibérée, visant à mettre un terme à l’inflation "à deux chiffres" des années soixante-dix, et celle-ci y parvint, avec de réels dommages collatéraux. Cette chaîne d’événements peut ne pas avoir fonctionné via un quelconque mécanisme de "perception erronée", il n’y avait pas de secret à propos de ce que faisait la Fed de Volcker.

source : Romer

Donc, la Fed était en fait capable de contrôler (fixer) son taux directeur réel, non pas sur un an ou deux, mais pendant au moins six ans, certainement assez longtemps pour que la conduite normale de la politique monétaire contracyclique soit efficace. L’histoire de la Fed de Bernanke et de Yellen est bien plus compliquée, en raison de la borne inférieure zéro (zero lower bound), mais elle ne soutient clairement pas la conception de Friedman. La Fed était apparemment capable de réduire le taux réel des bons du Trésor à dix ans une demi-douzaine d’années, entre 2011 et 2016. (…) La différence entre "une année ou deux" et une "demi-douzaine d’années" n’est pas une mince affaire. Cette partie du projet de démolition de Friedman semble avoir échoué en tant qu’économie pragmatique, bien qu’elle ait pu avoir réussi à séduire la profession.

La deuxième contribution, plus marquante, de l’allocution présidentielle de 1967 a été l’introduction du "taux de chômage naturel" par Friedman avec la courbe de Phillips verticale à long terme et ses implications accélérationnistes. Selon la formule bien connue, le taux naturel est celui "qui résulterait de l’équilibre général walrasien, en tentant compte des caractéristiques structurelles des marchés des biens et du travail, notamment des imperfections de marché, de la variabilité stochastique des demandes et des offres, du côté d’obtention d’informations à propos des postes vacants ou des disponibilités en main-d’œuvre, des coûts de mobilité, et ainsi de suite" (p. 8). (Etait-ce ironique ? Y a-t-il une personne sur Terre qui soit capable de dire ce que pourrait être le taux naturel ce trimestre ou le suivant ?)

Je n’ai pas besoin de rappeler la discussion classique de Friedman des conséquences si la Fed (ou quelqu’un d’autre) cherche à pousser le taux de chômage sous le taux naturel : une plus forte expansion monétaire, qui accroît tout d’abord les dépenses, la production et l’ample, comme les prix s’ajustent avec retard au nouvel état de la demande. Mais au final, le taux d’inflation, qu’importe son niveau antérieur, s’accroît et cela est pris en compte dans les anticipations. "Les salariés vont commencer à prendre conscience de la hausse des prix des choses qu’ils achètent et à demander de plus hauts salaires nominaux à l’avenir" (Friedman, p. 10). Donc la Fed doit créer encore une plus forte croissance monétaire pour soutenir le taux de chômage plus faible et vous connaissez la suite. Une fois encore, nous pouvons imaginer un tel monde ; ce que Friedman affirme, c’est que nous vivons dans un tel monde. (…)

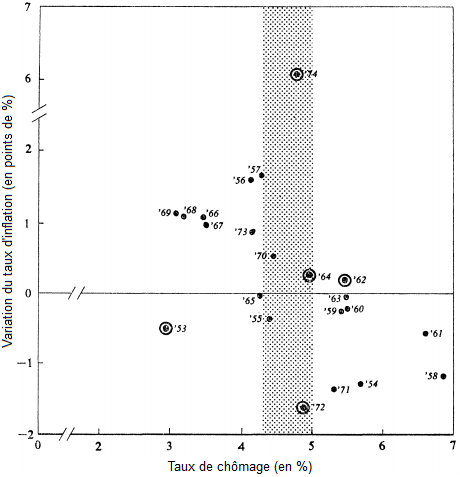

Pendant une brève période de temps dans les années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, le modèle accélérationniste le plus simple semblait bien fonctionner : si vous représentiez la variation du taux d’inflation et le taux de chômage (cf. Modigliani et Papademos, 1975), vous obteniez un nuage de points qui tendait à se regrouper autour d’une droite décroissante croisant l’axe des abscisses à un taux naturel (ou NAIRU) assez bien défini. A d’autres époques, pas vraiment.

source : Modigliani et Papademos (1975)

Par exemple, Olivier Blanchard (2016) a récemment observé soigneusement et impartialement la période après 1980 et il a abouti aux conclusions suivantes. Premièrement, il y a toujours une courbe de Phillips, dans le sens où l’inflation réagit au chômage. Deuxièmement, les anticipations d’inflation sont devenues de plus en plus "ancrées", ce qui signifie de moins en moins dépendantes de l’expérience courante et récente. Donc (…) nous sommes plus ou moins retournés à la courbe de Phillips de Phillips où le taux d’inflation, non la variation du taux d’inflation, dépend du taux de chômage. (Une telle ancre n’est pas susceptible de survivre lorsque l’inflation dévie significativement et durablement par rapport à l’expérience courante. C’est dans le moyen terme que nous vivons.) Troisièmement, la pente de la courbe de Phillips s’est aplatie, depuis les années quatre-vingt, et elle est désormais assez faible. Et enfin, l’écart-type autour de la courbe de Phillips est large ; la relation n’est pas bien définie dans les données.

Combinés, ces deux derniers constats impliquent qu’il n’y a pas de taux de chômage naturel bien défini, que ce soit statistiquement ou conceptuellement. (…). Entre 2009 et 2016, le taux de chômage national a chute assez régulièrement de 9,3 % à 4,9 % tandis que l’inflation (du PIB en chaîne) est passée de 0,8 % à 1,3 % par an, sans tendance claire.

C’est très différent de l’histoire que l’on entend être récitée avec tant de confiance et d’aisance dans l’allocution de 1967. (…) L’allocution présidentielle de Friedman (…) a certainement contribué à mener la macroéconomie vers son étant actuel de non-pertinence épurée. La crise financière et la récession qui suivit celle-ci a peut-être planté certains doutes, mais nous ne pouvons même pas être certains de cela.

Certains des grands échecs comme ceux que j’ai notés dans cette note peuvent ne pas suffire pour rejeter la doctrine de Friedman et de ses divers successeurs. Mais ils suffisent certainement pour justifier qu’on se montre sceptique, en particulier parmi les économistes, pour qui le scepticisme devrait de toute façon être l’état mental par défaut. Donc pourquoi (…) ces idées ont-elles vogué pendent si longtemps sans rencontrer beaucoup de résistance ? Je n’ai pas de réponse définitive.

On peut spéculer. Peut-être qu’un patchwork d’idées comme celles du keynésianisme américain éclectique, tenues ensemble avec du ruban adhésif, constitue toujours un désavantage par rapport à une doctrine monolithique qui a une réponse pour tout et la même réponse pour tout. Peut-être que cette même doctrine monolithique s’est renforcée et a été renforcée par le déplacement général des préférences politiques et sociales vers la droite que l’on a pu observer au cours du temps. Peut-être que ce morceau d’histoire intellectuelle était essentiellement une concaténation accidentelle d’événements, de personnalités et de dispositions. Et peut-être que c’est la sorte de question dont il vaut mieux discuter en grillant des marshmallows autour d’un feu de camp mourant. »

Robert Solow, « A theory is a sometime thing », in Review of Keynesian Economics, vol. 6, n °4, 2018. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« La courbe de Phillips est-elle bien morte ? (édition américaine) »

L’élaboration et la réception du discours présidentiel de Friedman

« Quel est l’héritage du discours présidentiel de Friedman ? »

« Gordon et l’hypothèse du taux de chômage naturel »

« Le taux de chômage naturel, un concept suranné »