« Comment l’épidémie de Covid-19 affectera-t-elle les perspectives de croissance des pays en développement ? La réponse dépendra grandement de l’évolution de la mondialisation (et du soutien intellectuel en sa faveur) dans le sillage de la pandémie. Les perspectives ne sont pas encourageantes.

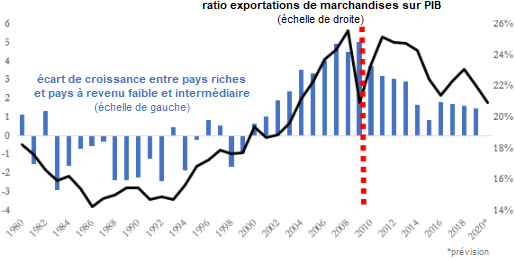

Même avant qu’éclate la pandémie, le ratio exportations mondiales de marchandises sur PIB mondial déclinait pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, en chutant de près de cinq points de pourcentage depuis 2008 à environ 20 % cette année.

Ce n’est pas la première fois que le monde se démondialise. Entre la Première Guerre mondiale et la veille de la Seconde Guerre mondiale, le commerce s’est effondré et le ratio exportations sur PIB a chuté d’un pic de 16 % en 1913 à simplement 6 %. Selon les célèbres mots de John Maynard Keynes, cette contraction a été le résultat des "projets et politiques de militarisme et impérialisme, de rivalités raciales et culturelles, de monopoles, de restrictions et d’exclusion".

Aujourd’hui, la démondialisation est provoquée par d’autres facteurs. Pour commencer, de nouvelles barrières protectionnistes ont été érigées, mais pas à la même échelle que lors des années 1930. Les restrictions aux échanges imposées par l’administration du Président américain Donald Trump depuis 2017 ont été relativement limitées et ont principalement ciblé la Chine. Au niveau mondial, elles ont en partie été compensées par de nouveaux accords de libre-échange, tels que l’Accord de Partenariat Economique que l’Union Européenne et le Japon ont conclu en 2018.

Un autre facteur, plus important, derrière la démondialisation actuelle est l’effilochage des chaînes de production mondiales, qui résulte lui-même de la transformation de la Chine d’une petite économie tirée par l’export en une plus grande économie davantage dépendante de la demande domestique. Ainsi, la dernière décennie peut en partie être perçue comme une période de normalisation après plusieurs années d’exceptionnalisme chinois. Mais il n’a pas eu que cela. Si la normalisation avait été le seul facteur à l’œuvre, le ratio exportations mondiales sur PIB mondial aurait simplement stagné, avec la part des exportations cédée par la Chine prise en charge par d’autres pays en développement. En fait, nous avons connu une forte chute de ce ratio, qui implique de sévères conséquences pour plusieurs pays en développement.

Du début des années 1990 jusqu’à récemment, le monde a connu une "convergence" économique, dans la mesure où les pays pauvres ont enfin commencé (après près de deux siècles) à rattraper les pays riches. Certains pays, en particulier en Asie de l’Est, avaient certes déjà amorcé leur convergence il y a longtemps, mais ce n’est qu’au cours des trois dernières décennies que ce phénomène s'est vraiment mondialisé.

L’accroissement des opportunités d’échanges constituait un important facteur derrière la convergence. Les années 1990 et 2000 ont constitué une ère que Martin Kessler et l’un d’entre nous avons qualifiée d’"hypermondialisation" (hyper-globalization), lorsque les avancées technologiques, la révolution des conteneurs, la chute des coûts d’information et de communication et le démantèlement des barrières à l’échange soutinrent une exubérance économique généralisée. Entre autres choses, l’hypermondialisation a tiré le ratio exportations mondiales sur PIB mondial de 15 % à 25 % au cours des deux décennies qui ont précédé la crise financière mondiale de 2008 et ce boom d’exportations a alimenté la croissance rapide des pays en développement. Par conséquent, comme le montre le graphique, l’hypermondialisation et la convergence ont été des phénomènes intimement liés l’un à l’autre.

GRAPHIQUE Ratio exportations mondiales de marchandises sur PIB mondial (en %) et écart de croissance du PIB par tête entre pays à haut revenu et pays à revenu faible et intermédiaire (en points de %)

Puisque les deux phénomènes étaient connectés, le récent retour de la démondialisation a substantiellement freiné la convergence : les pays à revenu faible et intermédiaire qui croissaient à environ 3-4 % par an annuellement avant la crise financière mondiale croissent désormais à un rythme annuel moyen de 1-2 % depuis.

La question est désormais de savoir comment la pandémie va influencer le processus de démondialisation qui était déjà en cours. Il est trop tôt pour le dire, mais deux possibilités retiennent notre attention. Un premier scénario possible est celui d’un retrait généralisé dans lequel la démondialisation s’accélère, dans la mesure où les pays et les entreprises réévaluent les bénéfices du commerce relativement aux risques de dépendance aux importations. Un second scénario pourrait être celui d’une prochaine phase de la démondialisation plus limitée, tirée par la transition économique de la Chine. Dans ce cas, quelques pays en développement en tireraient un bénéfice à court terme, mais ils échoueraient à en tirer un avantage durable, parce que le risque accru de conflits commerciaux et stratégiques se traduirait par un nouveau climat de plus grande incertitude.

La réponse intellectuelle à la mondialisation et au renversement du processus historique de convergence a été un silence presque assourdissant. Très peu d’universitaires ou de responsables politiques dans les pays développés ont parlé en défense d’un ordre mondial ouvert au nom des pays pauvres. Les élites cosmopolites qui ont précédemment été des champions visibles et enthousiastes de la mondialisation sont restées les bras croisés.

En effet, le pendule peut basculer dans la direction opposée, vers une résurgence de vieilles idées du développement telles que celles du "big push", selon laquelle les pays en développement devraient remplacer les modèles de croissance tirés par l’export par des stratégies davantage autocentrées. Il y a des raisons pour cela, bien sûr, incluant notamment des inquiétudes fondées à propos des effets de la mondialisation sur les inégalités dans les pays développés. Pourtant, le fait demeure : les intérêts des pays en développement ont été abandonnés.

En fait, les intellectuels du monde en développement sont aussi restés silencieux, n’offrant pas de réelle défense pour le libre-échange. Dans les pays en développement clés, notamment la Chine et l’Inde, le paysage intellectuel et politique bascule brutalement vers l’autosuffisance et l’intérieur. Dans une certaine mesure, les responsables politiques font d’une nécessité vertu, étant donné le manque relatif d’influence des pays en développement sur la mondialisation. Mais il est également vrai que les courants intellectuels en Occident vont vers l’Est, en convainquant les responsables politiques d’appeler le fantôme de vieilles idées comme la substitution aux importations, dont l'échec dans les années 1960 et 1970 est notoire.

Dans l’environnement post-pandémique, nous devons nous attendre à une accélération continue de la démondialisation et, malheureusement, à un soutien intellectuel en faveur de cette tendance. Dans le meilleur scénario, quelques pays en développement pourront saisir de nouvelles opportunités à l’exportation, comme les entreprises majeures cherchent à diversifier leur production hors de Chine. Mais pour la plupart des pays à revenu faible et intermédiaire, le prix sera énorme en termes d’opportunités d’échanges perdues. Les pays très en retard en Asie du Sud et en Asie centrale, en Amérique latine et en Afrique subsaharienne se verront privés de l’échelle de croissance qu’empruntèrent par le passé Singapour, Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud, la Chine et le Vietnam.

Pendant deux décennies dorées, les pays en développement jouirent des fruits de l’hypermondialisation et de la convergence. Mais la démondialisation, en rencontrant peu de résistance intellectuelle, gagne du terrain, laissant augurer une perte de dynamisme à long terme pour les régions les plus pauvres du monde. »

Arvind Subramanian et Josh Felman, « Are intellectuals killing convergence? », 23 septembre 2020. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Les sept dimensions de l’hypermondialisation »

« L’effondrement des échanges lors de l’entre-deux-guerres et la Grande Récession »

« Petite macroéconomie des droits de douane »

« Faut-il s’inquiéter du ralentissement du commerce mondial ? »

« La libéralisation du commerce extérieur promeut-elle la croissance économique ? »

Tag - Arvind Subramanian

dimanche 4 octobre 2020

Les intellectuels tuent-ils la convergence ?

Par Martin Anota le dimanche 4 octobre 2020, 11:06 - Commerce international

mardi 22 octobre 2019

L’énigmatique attrait de la globalisation financière

Par Martin Anota le mardi 22 octobre 2019, 16:00 - Finance internationale

« Après s’en être protégée pendant des décennies, la Chine a finalement embrassé la globalisation financière, en annonçant récemment qu’elle éliminerait le contrôle des capitaux pour laisser circuler dans son économie les capitaux étrangers de court terme (les capitaux fébriles). A l’inverse, après plusieurs décennies de cycles de booms et d’effondrements, l’Argentine fait face à une autre crise macroéconomique et a finalement instauré un contrôle des capitaux pour empêcher un déclin catastrophique de sa devise.

Ces deux épisodes rappellent l’attrait intellectuel que la globalisation financière exerce toujours sur les responsables politiques, malgré son histoire remplie d’échecs. Pourquoi, après tout, la Chine abandonnerait-elle son contrôle des capitaux maintenant ? Et pourquoi l’Argentine a-t-elle tardé à adopter des mesures qui semblaient manifestement nécessaires ?

Le miracle économique chinois a plusieurs sources. En plus de l’ouverture aux marchés, la Chine a bénéficié des exportations et des investissements étrangers, de la migration interne et des systèmes éducatif et sanitaire laissés en héritage par l’ère maoïste. C’est aussi l’héritier civilisationnel d’un Etat fort, effectif avec des dirigeants éclairés, mais féroces. Sa population désire collectivement la stabilité. Mais un important facteur derrière l’essor de la Chine a été la décision de ne pas ouvrir l’économie aux flux de capitaux.

Considérons l’histoire contrefactuelle suivante. A la fin des années quatre-vingt-dix, quand le miracle économique chinois devenait évident, la Chine aurait pu facilement succomber à l’orthodoxie qui prévalait alors sur la globalisation financière. Si elle l’avait fait, cela se serait traduit par un essor des capitaux étrangers en quête de hauts rendements, une appréciation rapide du renminbi, une plus faible croissance des exportations et une perte en dynamisme. La machine à l’exportation chinoise ne serait pas devenue le poids lourd qu’elle est devenue et son économie aurait souffert davantage de volatilité en conséquence de la versatilité des capitaux étrangers. En fait, l’Argentine, avec sa volatilité macroéconomique périodique et ses crises financières récurrentes, offre une illustration parfaite de ces revers.

Presque chaque crise financière dans les pays émergents de ces dernières décennies a été précédée ou accompagnée d’une hausse des entrées de capitaux. Cela a été le cas de l’Amérique latine dans les années quatre-vingt, de l’Inde en 1991, du Mexique en 1994 et de l’Asie de l’Est et de la Russie à la fin des années quatre-vingt-dix. Cela a également été le cas du Brésil, de la Turquie et de l’Argentine au début des années deux mille ; des Baltiques, de l’Islande, de la Grèce et de l’Espagne à la fin des années deux mille et au début des années deux mille dix ; et le cas des cinq pays émergents "fragiles" (le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, l’Afrique du Sud et la Turquie) en 2013. Et c’est vrai dans le cas de l’Argentine aujourd’hui.

Certes, les flux de capitaux ont souvent reflété des problèmes politiques ou des déséquilibres plus profonds dans un pays émergent donné. Mais ils sont aussi habituellement le mécanisme de transmission pour les crises et ils ont donc intensifié les coûts éventuels pour ces économies. Bien que la plupart des dogmes du consensus néolibéral (la privatisation, la déréglementation, l’intégration commerciale, l’immigration, la discipline budgétaire et la primauté de la croissance sur la répartition) soient maintenant remis en cause ou rejetés purement et simplement, la globalisation financière reste une exception criante.

La prépondérance des preuves empiriques suggère que la globalisation financière, en particulier les capitaux fébriles sans restriction, aggrave l’instabilité macroéconomique, crée les conditions pour les crises financières et atténue la croissance à long terme en rendant le secteur échangeable moins compétitif. Peu d’économistes évoqueraient la globalisation financière comme une pré-requis essentiel pour un développement soutenu à long terme ou pour la stabilité macroéconomique. Et les arguments avancés en sa faveur présument que chaque pays a déjà adopté certaines exigences réglementaires. La plupart des pays ne les ont pas adoptées et ne le peuvent probablement pas, sauf à long terme.

Alors que le FMI a commencé à avoir un avis plus nuancé sur les restrictions imposées aux flux de capitaux (tout du moins, il y voit un dernier recours à utiliser temporairement face aux entrées déstabilisatrices de capitaux), le dogme de la globalisation financière reste intact. L’une des raisons est peut-être que l’économie du développement n’a pas abandonné son fondamentalisme quant aux ressources et à l’épargne, ce fondamentalisme qui attribuait le sous-développement à un manque d’épargne domestique. L’implication de cette idée est que les pays en développement et émergents doivent attirer des ressources à travers l’aide étrangère ou, après que le scepticisme relatif à l’aide se soit généralisé, grâce aux capitaux privés étrangers.

La résilience de l’orthodoxie s’explique aussi par la puissance des intérêts financiers bien établis qui ont fait barrage à de nouveaux contrôles sur les flux de capitaux transfrontaliers. Les élites aisées dans plusieurs pays, en particulier en Amérique latine et en Afrique du Sud, ont rapidement embrassé la globalisation financière parce qu’elles y voyaient un moyen leur permettant de mettre à l’abri leur richesse. Dans ces cas-là, avec l’inertie politique et les coûts possibles en termes de réputation, il fut difficile de revenir en arrière. Les élites financières mondiales se sont pendant longtemps appuyées sur un récit qui présentait le contrôle de capitaux comme une forme d’expropriation et les décideurs politiques responsables ne voulaient pas être perçus comme susceptibles de remettre en question les droits de propriété.

Plus récemment, les restrictions sur les flux financiers apparaissaient moins comme un anathème, parce que plusieurs pays en développement ont réussi à surmonter le "péché originel" qu’elles commettaient en empruntant dans une devise étrangère. Dans la hiérarchie désormais acceptée, les flux financiers libellés dans la devise locale sont mieux classés que les flux libellés en dollar, parce qu’ils ne se traduisent pas par des fardeaux d’endettement explosifs lorsque le taux de change s’affaiblit excessivement. Les formes d’emprunt qui permettent d’éviter ces effets de bilan sont logiquement considérés comme moins problématiques.

Néanmoins, dans le contexte actuel de croissance anémique chronique et de taux d’intérêt de long terme faibles, voire même négatifs, dans les pays développés (la "japonification"), il y a le danger que les pays en développement soient tentés d’emprunter davantage en devises étrangères. Cette trajectoire va seulement mener à davantage de volatilité, à des crises plus fréquentes et à un moindre dynamisme global. Mais plus de pays choisissent néanmoins cette voie et cela ne semble pas troubler les partisans du nouveau révisionnisme intellectuel. »

Dani Rodrik et Arvind Subramanian, « The puzzling lure of financial globalization », 25 septembre 2019. Traduit par Martin Anota

« Pourquoi cette opposition viscérale aux contrôles des capitaux ? »

« L’ouverture financière stimule-t-elle la croissance économique ? »

« Le coût des larges entrées de capitaux »