« Les inégalités de revenu semblent aller main dans la main avec un manque de mobilité intergénérationnelle. C’est inquiétant d’une perspective de politique publique, dans la mesure où cela implique que les différentiels de revenu persistent au cours du temps parce que les chances de réussir dans la vie ne sont pas également distribuées dans une société, mais dépendent de l’origine sociale des individus. La promotion de la mobilité intergénérationnelle peut rendre les sociétés non seulement plus égalitaires, mais aussi plus efficaces. La croyance que les gens, qu’importe leur origine sociale, peuvent accroître leur niveau de vie est une incitation puissante à accumuler du capital humain et à fournir des efforts. Les politiques luttant contre les disparités dans le contexte familial, telles que les interventions éducationnelles ciblant les enfants de milieu modeste, peuvent stimuler la mobilité intergénérationnelle.

Tour d’horizon

La transmission intergénérationnelle du revenu ou de l’éducation peut s’expliquer par le fait que les parents auront d’autant plus de ressources financières à consacrer à leurs enfants et pour investir dans leur capital humain qu’ils sont riches. Elle peut également s’expliquer par le fait que les parents les plus riches sont typiquement plus éduqués et peuvent consacrer un temps de meilleure qualité à leurs enfants, en particulier dans leurs premières années, quand se forment les compétences cognitives et non cognitives déterminantes pour obtenir plus tard un haut revenu. Des chercheurs ont également mis l’accent sur la transmission de certains traits génétiques pour expliquer l’association entre mobilité intergénérationnelle et revenus. Il est crucial de démêler ces divers canaux possibles de la transmission intergénérationnelle pour comprendre les mécanismes sous-jacents à la transmission de l’avantage économique des parents à leurs enfants.

L’observation des corrélations de revenu entre membres d’une même fratrie offre une autre approche pour comprendre l’impact de l’origine sociale (à la fois celui de la famille et de l’environnement social) sur les inégalités. Les membres d’une même fratrie partagent non seulement une même famille, mais aussi un même environnement social, celui dans lequel la famille se trouve insérée, notamment les mêmes écoles et voisins.

Un domaine de recherche connexe considère l’influence à long terme des effets de communauté, tels qu’ils sont mesurés par les indicateurs clés d’origine sociale, avec une focalisation toute particulière sur la qualité des écoles et du voisinage. Ces études cherchent à identifier les effets causaux plutôt que de simples corrélations en exploitant les différences aléatoires dans l’allocation des individus entre les écoles et voisinages, souvent en conséquence de programmes sociaux qui changent l’environnement social d’un enfant. Le débat quant à savoir si les communautés exercent des effets additionnels sur les inégalités de revenu a été particulièrement vif ces derniers temps.

Une forte dépendance des trajectoires individuelles aux origines sociales peut non seulement être inégalitaire, mais peut aussi réduire les incitations des pauvres à investir dans le capital humain et à exercer un effort productif.

Que sait-on sur la relation entre inégalités de revenu et mobilité intergénérationnelle ?

D’un point de vue strictement statistique, les concepts d’inégalité de revenu et de mobilité intergénérationnelle sont indépendants l’un de l’autre. Cependant, de plus en plus d’analyses empiriques suggèrent une association négative entre ces deux variables. Un graphique qui est devenu célèbre, intitulé "courbe de Gatsby le Magnifique" (Great Gatsby curve), fait le lien entre l’élasticité intergénérationnelle du revenu et le coefficient de Gini des inégalités de revenu des différents pays (Corak, 2013). L’élasticité intergénérationnelle de revenu, une mesure inverse de celle de mobilité intergénérationnelle, est un indicateur largement utilisé pour mesurer l’association entre situation des parents et celle de leurs enfants. Une valeur de 0,5, par exemple, signifie qu’une variation de 10 % du revenu des parents est associée à une variation dans le même sens de 5 % (…) du revenu de leurs enfants. Une société de statu quo, dans laquelle les différences de revenu sont totalement transmises d’une génération à la suivante, aurait une élasticité intergénérationnelle égale à l’unité. Une société parfaitement mobile dans laquelle les origines familiales ne jouent aucun rôle dans les fortunes de chacun aurait une élasticité intergénérationnelle nulle. La courbe de Gatsby le Magnifique montre que, d’un pays à l’autre, il y a une relation positive entre le niveau des inégalités de revenu dans une génération (telle qu’elle est mesurée par le coefficient de Gini) et le degré de transmission intergénérationnelle.

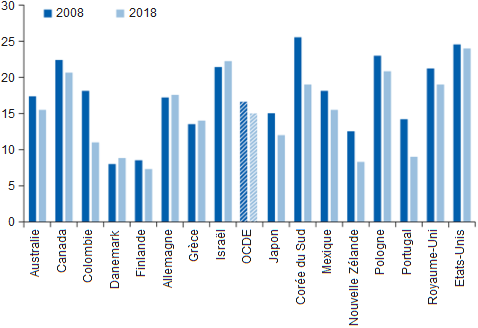

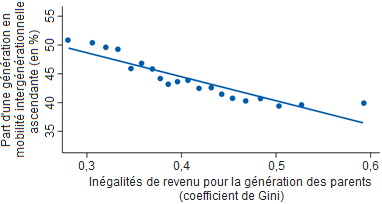

Cette relation a reçu beaucoup d’attention, parce qu’elle dit que les inégalités au sein de chaque génération, qui sapent l’égalité des chances, sont plus durables dans les pays avec de fortes inégalités. Les comparaisons transnationales peuvent être biaisées, cependant, par les différences que l’on peut observer entre les pays dans les facteurs affectant à la fois les inégalités et la mobilité intergénérationnelle, telles que les différences dans le cadre institutionnel ou les valeurs culturelles, ce qui brouillerait l’interprétation de la relation entre inégalités et mobilité. Mais les récentes analyses empiriques montrent que ce ne sont pas les différences entre les pays qui expliquent la relation négative entre inégalités et mobilité. Une étude portant sur les Etats-Unis constate que la probabilité que les enfants dont les pères appartenaient au premier quartile de la répartition des revenus grimpent l’échelle des revenues (c’est-à-dire connaissent une mobilité ascendante) est inversement corrélée au coefficient de Gini des inégalités de revenu des parents (cf. graphique 1) (Chetty et alii, 2014).

GRAPHIQUE 1 Mobilité intergénérationnelle ascendante en termes de revenu et inégalités de revenu aux Etats-Unis entre 1996 et 2000

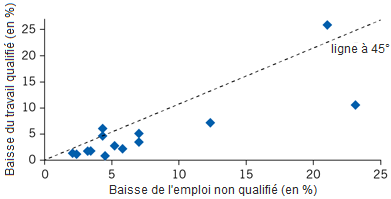

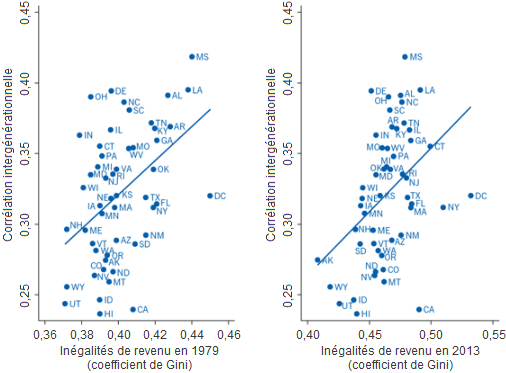

Le graphique 2 représente la courbe de Gatsby le Magnifique pour les divers Etats des Etats-Unis. Les données sur la mobilité intergénérationnelle en termes de revenu ont été compilées par l’Equality of Opportunity Project à partir de millions de dossiers fiscaux américains pour la période allant de 1996 à 2012 pour les fils nés entre le début des années 1980 et le début des années 1990 (Chetty et alii, 2014). Les données, compilées pour les zones de navettage (des unités géographiques d’analyse qui reflètent plus fidèlement l’économie locale où les gens vivent et travaillent que ne le font les frontières politiques), ont été agrégées au niveau de chaque Etat. Les données sur le coefficient de Gini des revenus des ménages au niveau de chaque Etat sont tirées du Bureau de recensement des Etats-Unis.

GRAPHIQUE 2 Aux Etats-Unis, les Etats avec de fortes inégalités par le passé qui ont connu une faible mobilité intergénérationnelle présentent aussi de fortes inégalités 35 ans après

La cadran gauche du graphique 2, qui représente le degré de corrélation des revenus entre pères et fils (une mesure de l’immobilité intergénérationnelle similaire à l’élasticité intergénérationnelle) relativement aux inégalités de revenu dans chaque Etat mesurées en 1979, indique une corrélation positive entre les inégalités de revenu et l’immobilité intergénérationnelle, dans l’esprit de la courbe de Gatsby le Magnifique. En 1979, les fils qui constituent la "génération de destination" de la transition intergénérationnelle mesurée par l’Equality of Opportunity Projet n’étaient pas encore nés, donc les inégalités de revenu représentées dans le cadran gauche se réfèrent à la génération des pères. Le cadran droit du graphique 2 relie l’élasticité intergénérationnelle au niveau des inégalités de revenu en 2013, suggérant que les Etats qui ont présenté un niveau élevé d’inégalités par le passé et qui connurent un faible niveau de mobilité intergénérationnelle présentent également des niveaux d’inégalités aujourd’hui. Le manque de mobilité intergénérationnelle agit comme un canal de transmission des inégalités de revenu du passé au présent.

Notons qu’en principe la mobilité dans une période donnée peut dépendre de la mobilité passée : par exemple, en raison d’une forte mobilité passée au cours d’une période, les familles ou individus peuvent atteindre leur "bonne" position dans la société, ce qui se traduit par une moindre mobilité dans les périodes suivantes, ce qui implique qu’en observant à long terme sur plusieurs générations nous devrions voir plus de mobilité que ce que l’on observe lorsque l’on compare parents et enfants.

Cependant, les études sur la mobilité multi-générationnelle trouvent l’opposé, c’est-à-dire concluent qu’il y a moins de mobilité sur trois générations ou plus que ce qui serait impliqué en extrapolant à partir des transitions parents-enfant (Adermon et alii, 2021). Cette persistance à long terme pourrait notamment s’expliquer par l’existence d’un facteur latent spécifique à la dynastie (par exemple une capacité inobservée) qui serait hautement corrélée au niveau intergénérationnel, un facteur qui influencerait les variables comme le revenu ou l’éducation que les analystes observent typiquement (Braun et Stuhler, 2018).

Avec les faits empiriques présentés à travers la courbe de Gatsby le magnifique du graphique 2, il semble juste de conclure qu’il y a une régularité empirique associant les inégalités de revenu et le manque de mobilité, que le manque de mobilité détermine la persistance des inégalités au cours du temps. Cela dit, même s’il y a des analyses empiriques montrant que de fortes inégalités de revenu sont une source d’inquiétude parce qu’elles vont de pair avec une faible mobilité intergénérationnelle, l’analyse ne révèle rien quant aux mécanismes causaux sous-jacents qui sont à l’œuvre.

La croyance qu’une société doit assurer l’égalité des chances pour ses membres justifie des interventions visant à "rendre les règles du jeu équitables" dans les pays à fortes inégalités, par exemple à travers les investissements dans l’éducation des enfants de familles modestes. Mais ces politiques peuvent être coûteuses et, si elles se traduisent par des hausses d’impôts, en particulier pour les familles à haut revenu, elles peuvent, du moins en théorie, décourager leur activité économique et compromettre la croissance économique.

Il est difficile de dire, cependant, si les politiques promouvant l’égalité des chances réduiraient l’efficacité économique. La réponse dépend du fait que le pays utilise déjà ou non toutes ses ressources de façon efficace. Si ce n’est pas le cas, les gouvernements qui promeuvent la mobilité intergénérationnelle peuvent faire d’une pierre deux coups. Cela serait le cas, par exemple, si la transmission intergénérationnelle reflétait une mauvaise allocation en raison de l’obtention par les enfants de milieu aisé de bons emplois qu’ils n’auraient pas acquis sans les contacts familiaux. Il y a des éléments empiriques concernant le Canada, le Danemark et le Suède, par exemple, qui suggèrent que les enfants tendent à être embauchés dans l’entreprise où travaillent leurs parents. Une partie de cette transmission intergénérationnelle de l’emploi peut être efficace (si les parents connaissent la productivité de leurs enfants et les besoins de leurs employeurs et contribuent par conséquent à améliorer les appariements). Mais la transmission intergénérationnelle peut aussi refléter des formes de népotisme si ceux qui ne sont pas les meilleurs candidats obtiennent leur emploi seulement via leurs contacts, ce qui nuit à la productivité de l’entreprise. Un autre argument contre l’existence d’arbitrages entre équité des règles du jeu et activité économique tient aux enfants de familles de milieu modeste, qui perdraient en motivation s’ils pensaient que les inégalités sont associées à un manque de mobilité. De récentes analyses empiriques concernant l’Italie montrent que la mobilité est moins forte dans les zones qui réalisent de mauvaises performances selon des indicateurs tels que la croissance du PIB, ce qui suggère qu’il n’y a pas vraiment d’arbitrage entre équité et efficacité dans ce cas (Güell et alii, 2006). (...)

Est-ce l’inné ou l’acquis ?

Outre la distinction entre le rôle de la famille et celui de la communauté, les études cherchant à déterminer le rôle respectif de l’inné et l’acquis dans la transmission intergénérationnelle offrent une autre perspective sur la relation entre inégalités de revenu et origine sociale. La transmission du potentiel de revenu des parents est-elle déterminée avant la naissance par la transmission de dotations génétiques (par exemple, le QI), après la naissance par l’exposition à des influences environnementales survenant ou bien par les deux ? La réponse à cette question est cruciale dans la mesure où elle permet d’identifier l’un des canaux de la mobilité intergénérationnelle. Mais il faut être prudent lorsqu’il s’agit de tirer de telles études des implications relatives à l’efficacité ou à l’opportunité de politiques anti-pauvreté. Même si la pauvreté s’avérait "naturelle", dans le sens où elle serait "génétiquement" héritée, cela ne signifierait pas pour autant que les programmes de soutien au revenu sont inefficaces pour lutter contre la pauvreté.

En l’absence d’information directe sur les gènes, il est difficile de répondre à cette question. Les chercheurs ont comparé les corrélations de revenu entre groupes de personnes dont le degré de similarité génétique est connu (en moyenne), par exemple les jumeaux homozygotes, qui partagent la totalité de leurs gènes, et les jumeaux dizygotes, qui partagent seulement la moitié de leurs gènes. Un problème que rencontre ce type de comparaisons est que les différences de corrélations entre les deux groupes peuvent en partie refléter des différences dans l’environnement entre les jumeaux homozygotes et dizygotes et pas seulement des différences génétiques. Ce problème est en partie résolu si des informations sur le fait que les frères et sœurs aient été ou non élevés ensemble sont disponibles. Une étude qui compare les corrélations de revenu entre membres de fratries et jumeaux en exploitant toutes ces sources de variations constate que l’estimation basse pour la part des inégalités de revenu qui peut être attribuée aux similarités génétiques s’élève à 20 %. (…) Ce constat suggère un rôle important de l’inné par rapport à l’acquis dans le façonnement des inégalités de revenu (Bjorklund et alii, 2005).

Une partie des études portant sur les jumeaux a exploré le processus causal de la transmission intergénérationnelle. La principale idée derrière ces études est que la persistance intergénérationnelle due aux facteurs génétiques n’est pas causale. Donc, si toute la persistance est d’ordre génétique, une hausse aléatoire du revenu des parents ne va pas accroître le revenu de la génération suivante dans la mesure où les hausses de revenu n’affectent pas les gènes des parents. La persistance intergénérationnelle due à l’investissement des parents dans l’éducation des enfants constitue par contre un exemple de mécanisme causal. Une hausse aléatoire du revenu parental peut accroître les ressources consacrées à l’investissement dans l’éducation des enfants, augmentant le potentiel de revenu pour les enfants. La stratégie de recherche de ces études portant sur les jumeaux consiste à comparer la transmission intergénérationnelle parmi les parents qui sont des jumeaux identiques parce que toute différence qui serait alors décelée ne pourrait être liée aux différences dans les gènes, ce qui soutiendrait une interprétation causale de la transmission intergénérationnelle.

(…) Les constats tirés de cette littérature, en particulier des études utilisant les données de registres qui se réfèrent à la population entière des jumeaux, comme c’est typiquement le cas dans les pays scandinaves, suggèrent un rôle causal significatif pour l’éducation parentale sur l’éducation des enfants, puisque celle-ci expliquerait entre un quart et la moitié de la transmission intergénérationnelle globale.

Les chercheurs se sont également attaqués à la distinction entre inné et acquis en examinant le destin d’enfants adoptés. Parce que les enfants adoptés ne partagent pas les mêmes gènes que leurs parents adoptifs, toute similarité observée entre parents et enfants est attribuée à l’acquis. Il faut toutefois garder à l’esprit que ce courant de recherche suppose que les parents qui adoptent ne sont pas différents des autres parents dans leur propension à transmettre leur revenu ou leur éducation. Les constats tirés de cette littérature suggèrent une association forte et significative entre l’éducation des parents et l’éducation des enfants adoptés, ce qui suggère un lien de causalité (Björklund et alii, 2006). (...) »

Lorenzo Cappellari, « Income inequality and social origins », in IZA, World of Labor, n° 261, mai 2021. Traduit par Martin Anota