« Les banques centrales ont souvent été établies par le passé dans le but de ramener la stabilité suite à des épisodes historiques particuliers. La Banque d’Angleterre a été fondée durant la crise de la dette souveraine de 1690, quand le gouvernement était incapable d’obtenir un financement sur le marché. La Réserve fédérale a été créée après une série de paniques qui avait secoué le système bancaire américain à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle. L’euro a été introduit il y a vingt ans en réponse aux épisodes répétés d’instabilité du taux de change et du besoin de sécuriser le marché unique contre les dévaluations compétitives. La BCE a été fondée comme la clé de voûte de la nouvelle union économique et monétaire (UEM).

La première décennie de l’union monétaire a été caractérisée par la stabilité macroéconomique, avec une volatilité limitée et une croissance économique régulière. La seconde décennie a par contre été marquée par de profonds changements de l’environnement (notamment avec les crises financière et de la dette souveraine) et notre stratégie de politique monétaire a dû s’adapter à celui-ci. J’aimerais expliquer (…) pourquoi cette évolution a eu lieu et comment elle s’est opérée, mais aussi ce que ces vingt dernières années peuvent nous dire quant à la politique monétaire de la BCE à l’avenir.

La politique monétaire avant la crise

Selon le Traité de Maastricht, le mandat de la BCE est la stabilité des prix. En 1998, le Conseil des gouverneurs a défini la stabilité des prix comme une inflation dans la gamme des 0-2 % à moyen terme, ce qui constitue l’objectif de la BCE. Ensuite, en 2003, le Conseil des gouverneurs clarifia que, dans cette gamme, le point focal serait une inflation inférieure, mais proche, à 2 %, ce qui reste notre objectif aujourd’hui. Cette formulation différa du cadre standard de ciblage d’inflation de l’époque, qui était typiquement basé autour d’un point cible pour l’inflation. (…)

Comme les autres banques centrales autour du monde, la BCE faisait face à un environnement macroéconomique avant la crise qui était essentiellement caractérisé par une faible volatilité et des chocs modérés, avec la distribution des chocs touchant l’inflation presque exclusivement haussière. Dans la zone euro, les prix des produits énergétiques inclus dans l’IPCH grimpa de 80 % entre janvier 1999 et septembre 2008. Dans ces conditions, établir une forte fonction de réaction vis-à-vis de la forte inflation était perçu comme crucial pour ancrer les anticipations d’inflation. Souligner un objectif d’inflation "inférieure, mais proche, à 2 %" était perçu comme impliquant un plus forte engagement qu’un régime de ciblage d’inflation standard.

Mais la politique monétaire dans la zone euro faisait aussi face à un défi spécifique. La BCE était une nouvelle banque centrale opérant dans une union monétaire hétérogène, ce qui exigeait qu’elle établisse rapidement sa crédibilité dans sa lutte contre l’inflation. L’engagement vis-à-vis du contrôle de l’inflation était perçu comme crucial pour ancrer les anticipations d’inflation de la zone euro à de plus faibles niveaux, en particulier lorsque l’inflation modéré était un phénomène relativement nouveau dans plusieurs pays-membres.

Au cours des deux décennies qui précédèrent 1999, l’inflation était en moyenne supérieure à 3 % dans 10 des 12 pays-membres originels. Le déclin de l’inflation dans plusieurs pays à la veille de l’UEM était en grande partie dû aux anticipations de l’adoption de la monnaie unique, aussi bien qu’à plusieurs actions extraordinaires prises par les autorités nationales pour respecter les critères de convergence. De 1989 à 1999, les anticipations d’inflation de long terme ont chuté en passant d’une gamme de 2,5-4,5 % dans les quatre plus grandes économies de la zone euro à moins de 2 %. C’était désormais la tâche de la nouvelle banque centrale d’entretenir cette inflation modérée et elle réussit à le faire. Au cours de la décennie suivante, les anticipations d’inflation prirent en compte l’engagement de la BCE à maintenir l’inflation à un faible niveau et elle resta inférieure à 2 %.

Mais ce processus de construction de la crédibilité dans la lutte contre l’inflation eut des implications pour fonction de réserve de la BCE. En termes comptables, la stabilisation d’une inflation globale largement provoquée par des composantes volatiles signifie que l’inflation sous-jacente doit s’ajuster à la baisse. Les régressions roulantes (…) entre l’inflation des prix énergétiques et l’inflation sous-jacente montrent qu’un épisode de forte inflation des prix énergétiques entre 1999 et 2007 était accompagné par une période où l’inflation sous-jacente s’est rapidement assouplie. En conséquence, entre janvier 1999 et septembre 2008, l’inflation globale dans la zone euro attint en moyenne 2,35 %, alors que l’inflation sous-jacente attint en moyenne 1,7 % et dépassé les 2 % moins de 15 % du temps.

Les banques centrales dans les autres pays développés ont fait face à des défis similaires et adoptèrent des stratégies similaires. Mais les différences dans les mandats (et la durée des expériences dans le combat de l’inflation)se traduisirent par des différences dans l’ampleur de la transmission de l’inflation des prix énergétiques dans l’inflation globale. Par exemple, les prix des produits énergétiques dans l’IPC grimpèrent de 160 % au cours de la même période et l’inflation globale attint en moyenne 2,9 %. La Réserve fédérale a moins réagi à l’inflation globale et l’inflation sous-jacente de l’IPC attint en moyenne 2,2 %.

En conséquence, la zone euro est entrée dans la crise en ayant réussi à établir une réputation anti-inflationniste, mais avec une dynamique d’inflation sous-jacente qui était peut-être relativement plus faible. Ce n’était pas immédiatement apparent, comme l’inflation resta à des niveaux assez élevés pendant plus de quatre ans après l’effondrement de Lehman. La politique monétaire a répondu de façon décisive à la crise financière mondiale et les menaces déflationnistes semblaient avoir été rapidement écartées.

Mais avec le recul, il semble raisonnable de conclure que le processus d’inflation était vulnérable à une modification de l’environnement, ce qui s’est révélé être le cas autour du milieu de l’année 2012.

Les nouveaux défis pour la politique monétaire

A cet instant, l’inflation globale dans la zone euro s’engagea dans ce qui apparaît après coup comme une dérive baissière prolongée et le taux d’inflation sous-jacente chuta d’environ un point de pourcentage entre le milieu de l’année 2012 et début 2014. Il y a deux facteurs qui contribuent à expliquer le passage à une tendance désinflationniste.

Tout d’abord, la distribution des chocs à l’inflation se déplacèrent fortement vers le bas et l’amplitude des chocs s’accrut. Les chocs d’offre se dissipèrent rapidement au cours des années suivant la faillite de Lehman Brothers et la crise de la dette souveraine. Les chocs de demande négatifs, touchant selon l’instant la demande domestique et la demande externe, devinrent la source dominante des fluctuations macroéconomiques dans la zone euro. L’analyse de la BCE montre que les chocs de demande négatifs ont pesé sur l’inflation de la zone euro de plus de 1 point de pourcentage en moyenne depuis le début de la crise. Au cours de la précédente décennie, leur effet était neutre globalement (…).

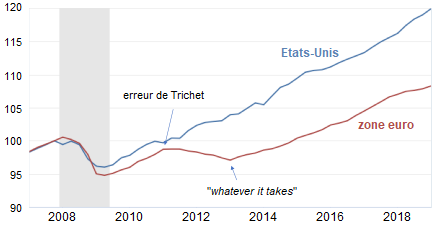

Le second facteur a été un changement dans le policy-mix macroéconomique. Alors que durant la première phase de la crise, les politiques budgétaire et monétaire étaient assouplies en tandem (l’assouplissement de la politique budgétaire représentant au total l’équivalent de 3 % du PIB potentiel entre 2008 et 2010), il y eu par la suite un découplage dans l’orientation respective des politiques monétaire et budgétaire. La politique budgétaire au niveau de la zone euro devint restrictive en réponse à la crise de la dette souveraine (ce resserrement représentant l’équivalent de 4 points de pourcentage du PIB potentiel jusqu’en 2013), les années où l’essentiel de la zone euro était en récession.

Cela contraste avec les Etats-Unis, où la politique budgétaire s’est davantage assouplie lors de la phase initiale de la crise (pour un montant équivalent à 6,5 % du PIB potentiel de 2008 à 2009) et elle s’est ensuite resserrée (pour un montant équivalent à 5,5 % du PIB potentiel de 2011 à 2013) quand la reprise économique était lancée. La zone euro s’est retrouvée sur une autre trajectoire comme certains pays devaient retrouver une crédibilité budgétaire. Mais au niveau agrégé, la zone euro n’avait pas moins de marge de manœuvre budgétaire que les Etats-Unis : les niveaux de dette publique étaient similaires des deux côtés de l’Atlantique. La différence clé fut que la stabilisation budgétaire aux Etats-Unis eut lieu au niveau fédéral, alors que la zone euro manquait d’un instrument budgétaire central pour agir de façon contracyclique.

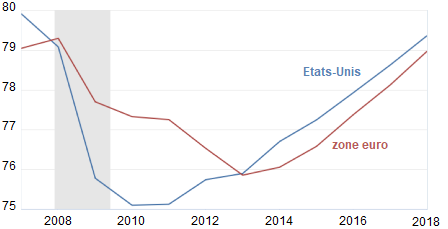

Le policy mix est aussi pertinent en ce qui concerne les politiques du secteur financier. Après la crise, il était inévitable que les secteurs bancaires des pays développés se désendettent, à la fois pour couvrir les pertes et se refocaliser sur leur modèle d’affaires. Les Etats-Unis firent en sorte que ce processus s’opère rapidement et tôt. (…)La réponse dans la zone euro fut plus lente. Alors qu’elles étaient plus endettées que les banques américaines avant la crise, les banques de la zone euro se sont moins désendettées (…) et elles l’ont fait davantage en se délestant d’actifs et moins en augmentant leur capital. Cela reflète en partie le fait que, en raison des règles budgétaires, le soutien public pour les banques s’est concentré dans les pays disposant d’une main-d’œuvre budgétaire. De plus, sans cadre de résolution commun, seulement 50 banques ont été résolues dans la zone euro au cours de cette période. Donc un secteur bancaire fragile a continué de pénaliser l’économie de la zone euro, ce qui fut particulièrement pernicieux au vu de l’importance du canal du prêt bancaire pour le financement.

En somme, la BCE faisait face à un environnement qui exigeait de plus en plus à ce que la demande soit stimulée, alors même que le fardeau de cette tâche reposait de plus en plus sur la politique monétaire. Notre stratégie eut par conséquent à s’adapter aux nouvelles circonstances de façon à poursuivre notre objectif.

La politique monétaire a tout d’abord répondu durant l’été 2012 en agissant pour désamorcer la crise de la dette souveraine, qui est passée du risque extrême pour l’inflation à une menace sérieuse pour la stabilité des prix. L’annonce du programme Outright Monetary Transactions (OMT) a attesté de notre détermination à contrer les risques injustifiés de redénomination sur les marchés de la dette souveraine et agi comme un puissant coupe-circuit.

Alors que l’OMT n’a jamais été activité, l’effet de cette annonce a été équivalent à celle d’un programme d’achats d’actifs à grande échelle : les rendements dans les pays vulnérables ont chuté en moyenne de plus de 400 points de base au cours des deux années suivantes. L’impact macroéconomique de l’OMT a été analogue à celui d’autres programmes d’achats : les études de la BCE estiment que les effets de l’OMT sur le PIB et les prix ont été globalement en phase avec ceux estimés pour l’assouplissement quantitatif qui prit place aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Mais les effets persistants de la crise de la dette souveraine ont réduit la capacité de cette relance à contrer la nouvelle tendance désinflationniste. Le processus retardé de désendettement bancaire dans la zone euro commença à s’accélérer, avec les banques contractant davantage leurs bilans et remboursant leurs prêts à la banque centrale. Les bilans bancaires déclinèrent d’environ 20 points de PIB sur la seule année 2013 et, à la fin de l’année 2013, le crédit au secteur privé s’est contracté au rythme de 2,4 %. Du côté de la demande, l’appétit pour le risqué dans le secteur privé s’est effondré, avec l’investissement retirant 1,6 point de pourcentage à la croissance du PIB en 2012.

La BCE a alors réagi en 2013 en réduisant par deux fois son principal taux de refinancement, en le faisant passer de 0,75 % à 0,25 % et en saisissant l’opportunité de lancer la supervision bancaire européenne. Nous avons mené une évaluation complète des bilans bancaires (…). Les banques renforcèrent leurs bilans par plus de 200 millions d’euros en amont. Cela renforça le secteur bancaire et facilita la transmission de notre politique.

Mais à cet instant-là, l’économie de la zone euro a été frappée par un nouveau choc désinflationniste avec l’effondrement de 60 % des prix du pétrole au milieu de l’année 2014, qui poussa l’inflation en territoire négatif. Avec l’inflation sous-jacente déjà affaiblie, les anticipations d’inflation commencèrent à s’en trouver affectées. Comme la marge pour réduire davantage les taux d’intérêt était désormais limitée, il devait de plus en plus clair que notre fonction de réaction devait évoluer pour surmonter ces nouveaux défis.

Puisque notre cadre de politique n’a jamais été systématiquement testé par des risques désinflationnistes persistants, la BCE n’avait pas encore eu la chance de démontrer son intolérance à une inflation inférieure à sa cible pour une période prolongée. En même temps, il est apparu une certaine incertitude à propos des outils que nous pouvions déployer si la borne inférieure effective était atteinte. A la différence des autres économies majeures, la BCE n’avait pas eu recours à des achats d’actifs durant la crise financière mondiale et suite à celle-ci. Certains remirent en question la légalité des achats d’actifs en Europe et leur efficacité dans une économie où les banques jouent un rôle déterminant.

Si ces incertitudes n’étaient pas écartées, il y avait un risque significatif que la chute de l’inflation devienne autoréalisatrice : le public peut commencer à s’attendre à une plus faible réponse de la politique monétaire aux situations futures où l’inflation est inférieure à sa cible, si bien qu’il révise davantage à la baisse ses anticipations d’inflation.

En d’autres mots, la crédibilité ne dépend pas seulement de l’image qu’elle renvoie de son engagement de la BCE à son objectif, mais aussi de celle qu’elle renvoie de sa capacité à combattre la faible inflation. Nous avons répondu à la situation de trois façons.

La réponse de la BCE

La première a été de clarifier la symétrie de notre cible. Alors que la définition de la stabilité des prix a contribué à rendre la BCE crédible lors de la première décennie, cette formulation asymétrique pouvait entraîner de mauvaises perceptions dans un environnement à faible inflation. Donc nous avons clairement indiqué que notre cible était pleinement symétrique et qu’elle était symétrique autour du niveau que nous avions établi en 2003 : sous, mais proche de, 2%. C’est la poursuite de cet objectif à moyen terme qui oriente nos décisions.

En outre, nous avons clairement indiqué que la symétrie signifiait non seulement que nous n’accepterions pas une inflation durablement faible, mais aussi qu’il n’y avait pas de plafond sur l’inflation à 2 %. Comme je l’ai souligné à plusieurs reprises, notre orientation à moyen terme implique que l’inflation peut dévier de notre cible dans les deux directions, aussi longtemps que la trajectoire de l’inflation converge vers le point focal à un horizon de moyen terme.

La deuxième partie de notre réponse a consisté à présenter les outils que nous utiliserions pour contrer les risques désinflationnistes, chose que j’entrepris avec un discours donné à Amsterdam en avril 2014 qui décrivit trois éventualités et les instruments que nous nous utiliserions dans le cas de chacune de ces éventualités. Cela indiqua que nous n’excluions pas la possibilité de recourir à des mesures non conventionnelles. Institutionnellement ou juridiquement, il n’y avait rien de spécifique dans la zone euro qui empêche la politique monétaire de poursuivre l’assouplissement une fois que la borne inférieure est approchée.

Troisièmement, comme ces diverses éventualités se concrétisèrent, nous avons opérationnalisé notre fonction de réaction en lançant une série de nouveaux instruments. Nous sommes passés à travers la borne zéro en poussant notre taux de dépôt en territoire négatif, nous avons lancé nos opérations de refinancement de plus long terme ciblées (LTRO) pour davantage inciter les banques à prêter et nous avons mis en œuvre un programme d’achats à grande échelle de titres privés et publics. Ces mesures furent délibérément conçues de façon à fonctionner comme un package et à assouplir davantage la politique monétaire via des canaux complémentaires, en passant via les banques et la matrice plus large des marchés des capitaux. (…)

Il y a de plus en plus de preuves empiriques suggérant que ces instruments ont été efficaces. Les taux négatifs se sont révélés être des outils très importants dans la zone euro et plus qu’ils ne l’auraient été dans une économie comme les Etats-Unis. En effet, la Réserve fédérale n’a pas utilisé les taux négatifs en partie en raison de ses inquiétudes à propos de leurs effets sur le secteur des fonds monétaires, qui sont des intermédiaires clés dans le système financier américain. Mais ce facteur est moins pertinent dans la zone euro, comme plusieurs fonds monétaires opèrent comme fonds à valeur liquidative variable et sont donc par conséquents plus flexibles pour passer plus de temps en quête de rendements additionnels.

De plus, la zone euro est une économie relativement ouverte pour sa taille, avec un commerce total représentant 51 % du PIB, contre 27 % pour les Etats-Unis. Cela signifie que l’impact des taux négatifs sur l’inflation et les conditions de financement via le taux de change est plus puissant.

Bref, avec une marge de manœuvre de politique conventionnelle limitée face à un nouvel environnement de risques baissiers, la BCE montra qu’elle n’était pas dénuée d’outils pour réagir. Les mesures non conventionnelles se révélèrent des substituts adaptés aux mesures conventionnelles : en utilisant les prix de marché pour construire un "taux d’intérêt fantôme de court terme" (shadow short rate), la relance fournie semble largement en phase avec la recommandation des règles de politique monétaire, comme l’ont suggéré les récentes études universitaires.

Notre capacité à réagir de cette façon a été rendue possible par la flexibilité dont fait preuve notre mandat, une flexibilité qui fut confirmée par la récente décision de la Cour européenne de Justice. Celle-ci n’a pas seulement confirmé que les achats d’actifs constituent un instrument légal de politique monétaire dans la zone euro, elle a aussi mis l’accent sur la grande discrétion de la BCE dans l’usage de tous nos instruments tant que c’est nécessaire et proportionnée pour atteindre notre objectif.

Cependant, même si la politique monétaire s’est effectivement transmise aux conditions de financement et si les conditions de financement se sont bien transmises au PIB et à l’emploi, l’impact final du processus de transmission aux salaires et aux prix a été plus faible que nous ne l’attendions. La croissance des salaires se renforce maintenant, comme il y a moins de mou sur le marché du travail. Mais la transmission des salaires aux prix reste faible. Cela peut refléter des changements structuraux comme la mondialisation et la numérisation, qui ont essentiellement un impact à cet instant-là dans la chaîne des prix. La faiblesse conjoncturelle persistante peut aussi retarder la transmission salaires-prix comme les firmes peuvent réduire leurs marges plutôt que d’accroître leurs prix et de se risquer de perdre des parts de marché.

Les défis actuels pour la politique monétaire

Dans cet environnement, ce qui importe est que la politique monétaire reste engagée à son objectif et ne se résigne pas à une inflation trop faible. Et, comme je l’ai souligné lors de notre dernière réunion de politique monétaire, nous sommes engagés et nous ne sommes pas résignés à avoir un faible taux d’inflation à jamais ou même à présent.

(...) Mais la politique budgétaire doit jouer son rôle. Au cours des dix dernières années, le fardeau de l’ajustement macroéconomique a été porté de façon disproportionnée par la politique monétaire. Nous avons vu des exemples où la politique budgétaire était procyclique et contrait la relance monétaire.

Si le policy mix déséquilibré de la zone euro contribue à expliquer la glissade dans la désinflation, alors un meilleur policy mix peut aider à l’en sortir. La politique monétaire peut toujours atteindre son objectif seule, mais, en particulier en Europe où les secteurs publics sont larges, elle ne peut le faire vite et avec moins d’effets pervers que si les politiques budgétaires sont alignées sur elle.

Recréer de la marge de manœuvre budgétaire en accroissant la production potentielle via des réformes et l’investissement public et en respectant le cadre budgétaire européen va maintenir la confiance des investisseurs financiers envers les pays avec une forte dette publique, une faible croissance économique et une marge de manœuvre budgétaire limitée. Mais comme l’expansion budgétaire dans les autres pays peut avoir des effets de débordement limités, les politiques budgétaires nationales restent contraintes. Donc, il faut travailler avec une plus grande échelle et une plus grande détermination à un instrument de stabilisation budgétaire commun d’une taille adéquate (…). »

Mario Draghi, « Twenty years of the ECB’s monetary policy », discours prononcé lors de la conférence de la BCE tenue à Sintra le 18 juin 2019. Traduit par Martin Anota