« Le produit intérieur brut est l’indicateur le plus puissant de l’histoire. Le département du commerce américain considère qu’il s’agit de "l’une des plus grandes inventions du vingtième siècle". Mais son utilité et sa résistance reflètent des réalités politiques et non des considérations économiques.

La plupart d’entre nous interprétons le PIB comme la mesure de la production économique d’un pays, exprimée en une unique valeur monétaire. Mais il est plus que cela. Le PIB (et le rythme auquel il s’accroît au cours du temps) constitue l’indicateur universel de développement, de bien-être et de force géopolitique. Tout gouvernement a pour objectif d’assurer une croissance positive du PIB.

Mais le PIB a des défauts bien connus. Par exemple, le PIB augmente à court terme en conséquence d’activités productives qui polluent ou dégradent l’environnement, mais non en conséquence des tâches de travail domestique, d’une garde d’enfants non rémunérée et d’autres activités utiles qu’il compte à peine, voire pas du tout. Fondamentalement, le PIB est un concept matérialiste : la croissance de la production, voilà le seul impératif. Plus on produit des biens et services, plus notre situation s’améliore. Que la croissance du PIB améliore effectivement la situation des gens est une toute autre question. L’insatisfaction que nous procure la myopie du PIB a poussé les responsables politiques à explorer ces dernières années d’autres indicateurs agrégés, davantage axés sur les personnes. Mais aller au-delà du PIB se révèle être difficile, au vu de son histoire. En fait, les indicateurs qui ont précédé le PIB étaient axés sur les personnes et comprendre pourquoi cela a changé peut nous permettre de mieux comprendre la domination tenace du PIB

Etant donné que le PIB semble aujourd’hui indispensable, il peut être surprenant d’apprendre que jusqu’aux années trente, la seule mesure statistique agrégée des gouvernements nationaux de l’économie était les estimations des recettes fiscales. Tout cela changea le 29 octobre 1929, le fameux "jeudi noir". Lorsque la Grande Dépression éclata, les gouvernements réalisèrent qu’ils n’avaient tout simplement pas d’information sur ce qui se passait. En 1931, lorsque le Congrès américain tenait une session sur l’état de l’économie, le témoignage qu’il reçut des patrons d’entreprises s’est révélé peu utile.

Le Congrès reconnut qu’il fallait une image statistique agrégée de l’économie, mais il ne savait pas comment en produire une. Il se tourna alors vers Simon Kuznets, un économiste immigré d’origine soviétique (et, alors, futur lauréat du prix Nobel d’économie), à qui il demanda de définir et de calculer ce qui fut appelé par la suite le "revenu national". Le revenu national n’était pas une idée totalement nouvelle (des chercheurs dans d’autres pays avaient fait plusieurs estimations indépendamment les uns des autres), mais c'était la première fois que les responsables politiques jugèrent intéressant de s’en servir. Comme le terme le suggère, cet indicateur se focalise sur le revenu : l'argent qui est disponible aux citoyens à la fin du jour. Les constats. Les constats de Kuznets furent choquants : les américains ne gagnaient plus que la moitié de ce qu’ils gagnaient avant la crise. Pour l’administration du président Roosevelt, l’accroissement du revenu national et garantie que les gens gagnent plus devinrent la priorité.

Mais lorsque les Etats-Unis entrèrent dans la Seconde Guerre mondiale, la focale a été déplacée ailleurs. En raison des besoins en production matérielle pour l’effort de guerre, combien d’argent les gens ramènent chez eux n’était plus une question pressante. Par conséquent, les responsables politiques changèrent délibérément le revenu national en produit national brut, qui indiquait seulement la valeur totale des biens produits en dollars. Le revenu national et le PNB étaient numériquement identiques, puisque le revenu global généré est, par définition, égal à la valeur des biens produits. La différence cruciale est que le PNB ne prend pas en compte comment le revenu est réparti. Kuznets était contre l’idée qu’un tel changement de perspective devienne permanent et il appela les gouvernements à recentrer leur attention sur le revenu et sa répartition. Durant la guerre, il est peut-être raisonnable de se concentrer sur la production de biens nécessaires pour gagner le conflit. Mais Kuznets estimait qu’en temps de paix la production de biens est juste un moyen pour atteindre une finalité supérieure : le revenu net qui est généré et mis à la disposition des gens.

On ignora Kuznets. Brièvement après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain fit face à de nouveaux défis (la réintégration les militaires partis au combat, la menace croissante que représentait l’Union soviétique et la reconstruction d’une Europe dévastée) qu’il rendit prioritaire sur les revenus individuels.

Parallèlement, les politiciens virent que la production en temps de guerre avait conduit à une croissance massive du PNB et ils décidèrent de continuer de faire croître cet indicateur économique à n’importe quel prix. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la croissance du PNB (légèrement modifié dans les années quatre-vingt-dix pour devenir le PIB) a été perçue comme la solution à presque chaque problème. Ce genre de croissance est devenu un but universel pour ceux qui sont au pouvoir parce que, en plaçant la focale sur une production sans cesse croissante, il écarte la question politique. Comme John Kenneth Galbraith le souligna dans son livre L'Ère de l'opulence (The Affluent Society) paru en 1958, "les inégalités ont cessé de préoccuper l’esprit des hommes". On pensa désormais qu’en élargissant le gâteau, on permettait à chacun d’obtenir une plus grosse part.

Cette histoire explique pourquoi le PIB reste la mesure dominante de toute économie nationale et elle pose un défi pour ceux qui sont convaincus qu’une alternative viable existe. Tout indicateur alternatif et toute stratégie de mesure autre que l’accroissement de la production ne pourront être acceptés que si les politiciens acceptent de répondre à des questions épineuses à propos du bien public et prennent le risque de se mettre à dos une circonscription ou une autre. Dans quel genre de société voulons-nous vivre ? Les salaires et les autres revenus doivent-ils être équitablement répartis ? C’est question est d’autant plus pressante dans le contexte du changement climatique, dans la mesure où ce dernier est un problème qui touche chacun et auquel une petite minorité contribue de façon disproportionnée.

L’utilité politique du PIB et le récit selon lequel, plus, c’est mieux pour tout le monde, seront difficiles à dépasser, même s’ils apparaissent erronés. Tant qu’ils ne seront pas dépassés, on passera toujours les produits avant les gens. »

Philipp Lepenies, « Why GDP? », 16 août 2016. Traduit par Martin Anota

Tag - PIB

samedi 8 octobre 2016

Pourquoi le PIB ?

Par Martin Anota le samedi 8 octobre 2016, 16:48 - Croissance, cycles et crises

samedi 17 novembre 2012

Il y a toujours de l'espoir

Par Martin Anota le samedi 17 novembre 2012, 09:57 - Croissance, cycles et crises

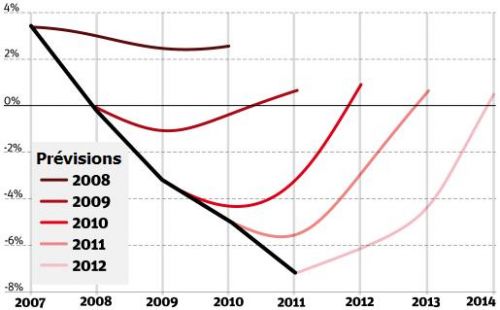

GRAPHIQUE Croissance du PIB grec: prévisions... et valeurs effectivement observées (en %)

Données : Commission Européenne. Source : NewStatesman, GlobalSociology.

vendredi 19 octobre 2012

Bonheur et croissance

Par Martin Anota le vendredi 19 octobre 2012, 15:53 - Croissance, cycles et crises

« Pourquoi la croissance économique devrait-elle se poursuivre ? Les bases de cette question ont été posées il y a quelques temps déjà. En 1974, l’économiste Robert Easterlin publia un article célèbre, « Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence”. Après avoir relié le revenu par habitant aux niveaux de bonheur déclarés par les individus pour un certain nombre de pays, il aboutit à une conclusion surprenante : probablement pas. Au-dessus d’un niveau plutôt faible de revenu (suffisant pour satisfaire les besoins fondamentaux), Easterlin ne décela pas de corrélation entre le bonheur et le PIB par tête. En d’autres termes, le PIB est une pauvre mesure de la satisfaction de vivre. (…)

Mais une autre découverte a aussi commencé à influencer le débat sur la croissance : les gens pauvres dans un pays sont moins heureux que les riches. En d’autres termes, au-dessus d’un faible niveau de satisfaction, les niveaux de bonheur des individus sont déterminés bien moins par leur revenu absolu que par leur revenu relatif par rapport à quelque groupe de référence. Nous comparons constamment notre sort avec celui des autres, nous sentant soit supérieurs, soit inférieurs, quel que soit notre niveau de revenu ; le bien-être dépend plus de la manière par laquelle les fruits de la croissance sont répartis plutôt que sur leur montant absolu.

Autrement dit, ce qui compte pour la satisfaction de vivre est la croissance, non pas du revenu moyen, mais du revenu médian, c'est-à-dire du revenu de la personne typique. (…) Dans les pays riches au cours des trois dernières décennies, le revenu moyen s'est régulièrement accru, mais le revenu médian a stagné, voire même diminué. En d’autres termes, une minorité (une très petite minorité en ce qui concerne des pays tels que les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne) a capté la majorité des gains de la croissance économique. En de telles circonstances, ce n’est pas davantage de croissance que nous voulons, mais plus d’égalité. »

Robert Skidelsky, « Happiness Is Equality », in Project Syndicate, 19 octobre 2012.

lundi 15 octobre 2012

Pourquoi la croissance du PIB est une bonne chose

Par Martin Anota le lundi 15 octobre 2012, 20:08 - Croissance, cycles et crises

Le texte suivant est une traduction (réalisée par mes propres soins) d’un récent billet de Timothy Taylor, « Why GDP Growth is Good ». Je remercie chaleureusement ce dernier d’avoir accepté que je le traduise...

Plusieurs enseignants d’économie ont eu à répondre à un moment donné à une question existentielle des étudiants : davantage de production est-il toujours bon ? Nicholas Oulton a écrit un joli essai percutant, « Hooray for GDP! », pour le Center for Economic Performance de la London School of Economics and Political Science. Oulton résume ainsi les principaux arguments mettant en garde contre une focalisation excessive sur le PIB :

- Le PIB est une mesure irrémédiablement défaillante du bien-être. Il ignore le loisir et le travail domestique des femmes. Il ne prend pas en compte la pollution et les émissions de carbone.

- Le PIB ignore la répartition des revenus. Dans le plus riche pays au monde, les Etats-Unis, la personne ou famille typique n’a tiré aucun profit de la croissance économique depuis les années soixante-dix. Les inégalités se sont fortement accrues sur la même période.

- Le bonheur doit être le grand objectif de la politique, mais l’évidence empirique montre qu’au-dessus d’un certain seuil, un plus haut niveau de vie matériel ne rend pas les gens plus heureux…

- Même si une croissance du PIB serait bénéfique sur certains plans, elle n’est toutefois en définitive pas souhaitable parce qu’elle se traduit par de plus grands dommages environnementaux.

Oulton se penche ensuite sur chaque de ces points, sans chercher à réaliser un examen exhaustif du sujet, mais en sélectionnant un échantillon d’arguments et de preuves empiriques. Voici quelques unes de ses réponses, auxquelles je rajoute les miennes.

1. Le PIB est une mesure imparfaite du bien-être

Oui, le PIB laisse de côté un grand nombre de choses qui importent, et un grand nombre de choses qui devraient importer. Il n’y a pas de surprise ici : depuis plusieurs décennies, chaque manuel introductif à l’économie a soulevé ce point. Ma citation favorite sur ce point provient d’un discours tenu en 1968 par Robert Kennedy.

Oulton fait une disctinction utile en précisant que le PIB est une mesure de la production qui n’est pas et ne fut jamais destinée à être une mesure du bien-être, mais que le PIB par habitant est clairement une composante du bien-être, ce qui signifie que lorsqu’on fait une liste de tous les facteurs qui bénéficient aux gens, un niveau plus élevé de consommation d’une large gamme de biens et services est un élément de cette liste. De plus, le PIB par habitant est un indicateur plus large du bien-être parce qu’en regardant le monde, on constate que le PIB est clairement corrélé avec la santé, l’éducation, la démocratie et l’Etat de droit.

Pour réfléchir à propos du bien-être social, il est souvent utile de regarder d’autres statistiques que le PIB (…). Mon commentaire favori sur ce point est tiré d’un essai de Robert Solow (« James Meade at Eighty », publié dans la revue Economic Journal en décembre 1986), où celui-ci écrivait : « Si vous devez être obsédé par quelque chose, la maximisation du revenu national réel n’est pas un mauvais choix ». A mes yeux, la claire implication en est qu’il est peut-être mieux de ne pas être obsédé par un seul nombre, mais qu’il vaut mieux cultiver une perspective plus large et multidimensionnelle. Mais oui, si vous devez choisir un nombre, le PIB réel par habitant n’est pas un mauvais choix. Pour le dire en d’autres termes, un PIB élevé ou croissant n’assure certainement pas un niveau élevé de bien-être collectif, mais il rend plus aisé d’atteindre cet objectif qu’un PIB faible ou décroissant.

2. Le PIB ignore la répartition

Oui, effectivement. Encore une fois, le PIB est une mesure de la production, et non de tout ce qui peut et doit importer dans une quelconque réflexion qui porterait sur la société. J’ai souvent noté (…) que les inégalités des salaires et des revenus des ménages ont été croissantes ces dernières décennies et que je suis convaincu que cette tendance est un authentique problème.

Mais même si des inégalités élevées et croissantes sont (comme je le crois) un problème, cela ne signifie pas qu’un PIB élevé ou croissant soit la cause du problème. Il n’est pas du certain qu’être dans une économie avec un PIB plus élevé mène à davantage d’inégalités. Dans une perspective mondiale, la plupart des économies ayant le plus haut niveau d’inégalités se situent en Amérique latine ou en Afrique. Plusieurs pays à hauts revenus d’Europe de l’ouest se caractérisent par une bien plus grande égalité de revenus que l’économie américaine. Les périodes de croissance économique rapide aux Etats-Unis (disons, en particulier les années cinquante et soixante) ne furent pas associées à un accroissement des inégalités.

Oulton écrit : “Les inquiétudes à propos des inégalités sont légitimes, mais il faut en mon sens distinguer les questions de croissance des questions de répartition ». Selon moi, cette distinction analytique est apparue très tôt (…) avec le texte classique de John Stuart Mill datant de 1848, Les Principes de l’économie politique, où la première section majeure du livre porte sur la « Production » tandis que la seconde concerne la « Répartition ». Dans son autobiographie, Mill écrit que ce sont ses discussions avec sa femme, Harriet Taylor Mill, qui l’amenèrent à faire cette distinction et finalement à la considérer comme l’un des apports fondamentaux de son livre. Mill écrivit :

« Elle n’inspira pas la partie purement scientifique de l’Economie politique ; mais ce fut tout de même son influence qui donna au livre le ton général par lequel il se distingua de tous les précédents exposés d’économie politique qui eurent la prétention d’être scientifiques… Cela consista surtout à faire la distinction entre les lois de Production de la richesse (qui sont les lois réelles de la nature et qui dépendent des propriétés d’objets) et les modes de sa Répartition qui, sujets à certaines conditions, dépendent de la volonté humain. »

3. Le bonheur doit être le grand objectif de la politique

La question est, bien sûr, comment l’on juge du “bonheur”. Il est vrai que dans les enquêtes qui demandent aux gens de noter à quel point ils sont heureux sur une échelle allant de 1 à 10, le niveau de bonheur des personnes habitant dans les pays à hauts revenus n’est qu’à peine plus élevé qu’il y a quelques décennies. Il y a un argument couramment avancé pour interpréter ces résultats. Le bonheur est-il réellement « positionnel » ? Juge-je mon bonheur relativement aux autres au même instant ? Si chacun a de plus grandes possibilités de consommation, le bonheur n’augmente-il pas ? Ce genre de résultats d’enquête est-il un artefact de l’enquête elle-même ? Si quelqu’un répond qu’il a « 7 » sur l’échelle du bonheur en 2010, il ne dit pas qu’il serait aussi à « 7 » sur l’échelle du bonheur s’il eut un niveau de revenu équivalent à celui de 1970. (…)

Mon opinion est que plusieurs personnes tirent effectivement beaucoup de bonheur des biens et services d’une économie moderne et qu’ils ne seraient pas aussi heureux si ces biens et services ne furent pas disponibles. Oulton dresse ici un argument intéressant selon lequel il y a une tension entre l’innovation de procédé et l’innovation de produit. Si l’innovation de procédé et l’innovation de produit se développent tous les deux au même rythme, alors les gens disposent d’une plus grande production et de revenus plus élevés et ils dépensent joyeusement ces revenus pour acquérir les nouveaux produits disponibles. Si les innovations de précédé se développaient plus rapidement que les innovations de produit, alors les gens auraient une plus grande productivité et des revenus plus élevés, mais aucun nouveau produit sur lequel porter leurs dépenses. Ils peuvent donc opter pour davantage de loisirs. Oulton élabore ici une jolie expérience de pensée:

“Imaginons qu’au cours des deux siècles qui suivent la naissance de la Révolution Industrielle en Grande-Bretagne l’innovation de procédé s’est développée au rythme que l’on observa effectivement durant cette période, mais qu’il n’y a pas eu d’innovation de produit dans les biens de consommation (…). Le PIB du Royaume-Uni par tête fut multiplié par 12 depuis 1800, donc les gens aujourd’hui auraient potentiellement des revenus bien plus élevés qu’ils ne purent en disposer alors. En revanche, ils ne pourraient dépenser ces revenus que dans les seuls biens et services de consommation qui étaient déjà disponibles en 1800. A cette époque, la plupart des dépenses de consommation étaient destinées à l’alimentation (au moins 60 % du budget familial typique), au chauffage (qu’il s’agisse du bois ou du charbon), à l’éclairage (bougies) et aux vêtements (fabriqués principalement à partir de la laine et du cuire). Les produits de luxe comme les calèches n’étaient disponibles qu’aux riches et seraient à présent disponible, dans ce monde imaginaire, pour tout le monde. Mais il n’y aurait pas de voitures, ni de réfrigérateurs, de machines à laver ou encore de lave-vaisselles, ni de radio, de cinéma, de télévision ou d’internet, ni même de transport ferroviaire ou aérien, ni de soins de santé modernes (par exemple, il n’y aurait ni antibiotiques, ni antiseptiques). Combien d’heures par semaine, combien de semaines par année et combien d’années au cours de son existence une personne voudrait travailler ? Ma réponse est que, dans ce monde imaginaire, les gens travailleraient beaucoup moins et prendraient beaucoup plus de loisirs que les personnes ne le font vraiment aujourd’hui. Après tout, la plupart des dépenses de consommation d’aujourd’hui porte sur des produits qui ne furent pas disponibles en 1800 et essentiellement sur des produits qui ne furent même pas inventés en 1950. »

Bien sûr, au cours du dernier siècle, les semaines de travail se sont considérablement raccourcies et, en ce sens, les gens ont choisi de profiter de quelques gains des innovations de procédé sous la forme d’un surcroît de loisirs. Mais la plupart des gens préfèrent gagner un revenu suffisant pour jouir des innovations de produit. Comme j’aime à le souligner, l’économie moderne offre une assez grande liberté en termes d’opportunités de travail. Tout au long de leur vie, les gens ont souvent à décider s’ils acceptent de mener une vie professionnelle qui serait moins consommatrice en temps et énergie, mais qui ne pourrait aussi leur offrir qu’un plus faible revenu. Quelques personnes font de tels choix, mais ce n’est pas le cas de la majorité.

4. Le PIB et le coût des dommages environnementaux

Oulton cite un rapport de la Royal Society paru en 2010 qui s’inquiète de la surpopulation et d’un l’environnement soutenable. Il écrit : « Dans son scénario préféré, le PIB par tête se seront égalités entre les différents pays à 20.000 dollars (en pouvoir d’achat de 2005) en 2050 (…). Le PIB par tête du Royaume-Uni en 2005 fut 31.580 (en parité de pouvoir d’achat de 2005), donc cela impliquerait qu’il se réduise de 37 %. Quand elles réfléchissent à la croissance économique, les sciences naturelles tendent à penser à des processus biologiques, disons la croissance de bactéries dans une boîte de Petri. Ensemençons le plat avec quelques bactéries et ce qui s’ensuit ressemble pendant un certain temps à une croissance exponentielle. Mais finalement, lorsque la bactérie couvre la majorité du plat, la croissance ralentit. Quand le plat est complètement couvert, la croissance s’arrête. Fin de l’histoire. »

Bien sûr, l’économie mondiale n’est pas un plat de Petri, et les gens ne sont pas des bactéries. Depuis quelques décennies déjà, les économistes élaborent des modèles de croissance économique avec des montants fixes de terres ou de ressources minérales, ou bien avec des activités économiques émettant de la pollution. Oulton résume la leçon fondamentale : « Ces modèles ont tous en commun la conclusion qu’une perpétuelle croissance exponentielle est possible, mais à la condition que le progrès technique soit suffisamment rapide. »

En d’autres mots, il est certainement possible d’élaborer un scénario catastrophe où les limitations en ressources ou environnement s’avèrent préjudiciables au niveau mondial. Il est également possible qu’avec une combinaison d’investissements en technologie et en capital humain, la croissance économique puisse au moins pour une longue période surmonter de telles limitations. Pour un exemple d’analyse allant dans ce sens, les Nations Unies ont publié la première étude de ce qui devrait constituer une longue série de rapports se penchant sur la manière par laquelle les différents types de capitaux peuvent (ou non) se compenser l’un l’autre (…).

Comme le note Oulton, la question pratique ici n’est pas si les limites en ressources ou en environnement doivent finalement se lier à un point distant dans le futur, « mais seulement si ça fait sens de préconiser une poursuite de la croissance au cours des 5, 10, 25, 50 ou 100 prochaines années ». Dans l’économie américaine, 15 % de la population est sous ce que nous appelons la “ligne de pauvreté” et leurs perspectives d’avenir s’en trouvent de fait réduites. Environ 2,5 milliards de personnes dans le monde vivent avec moins de 2 dollars par jour. Je ne vois pas une manière pratique d’élever le niveau de vie de ces personnes, ou de leurs enfants, sans que la hausse du PIB ne joue un rôle central.

lire le billet original de Timothy Taylor