« La France est la deuxième plus grande économie de l’Europe continentale, mais elle souffre d’un taux de chômage de 9 %. L’incapacité du pays à sortir de la trappe à chômage dans laquelle il est piégé depuis plusieurs décennies est perçue comme menaçant la stabilité de l’UE. Angel Gurria, le secrétaire général de l’OCDE, a annoncé avoir "un énorme espoir" pour les réformes du Président fraîchement élu Emmanuel Macron. Cependant, plutôt que de discuter des potentielles "réformes structurelles", cet article se focalise sur les importants changements que le marché du travail français a connus durant la période allant de 2000 à 2017, des changements qui mettent en lumière les forces et faiblesses de la France. (…)

Le chômage

Au niveau agrégé

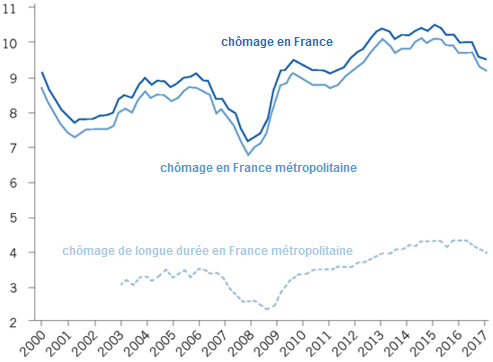

Au début du millénaire, le chômage français était toujours au-dessus de 9 % selon la définition de l’Organisation internationale du travail (OIT). Pour autant, il était plus faible que le taux allemand et plus faible que son pic de 1997 (10,7 %). La France a bénéficié d’une remarquable tendance en 1998, 1999 et 2000 avec trois des quatre meilleures années pour la création d’emplois au vingtième siècle. En 2000, le Conseil d’Analyse économique (…) a publié un rapport intitulé "Plein emploi", qui exprimait l’optimisme des économistes : selon lui, la France pouvait connaître en 2005 un taux de chômage autour de 5 % grâce à une croissance régulière, à la réduction du temps de travail et au départ à la retraite des cohortes du baby-boom. Le chômage en France (notamment dans les territoires d’outre-mer) continua de baisser, mais au début de l’année 2008, atteignit un creux à 7,2 %, loin de l’objectif de plein emploi (cf. graphique 1). Le scénario initial a été perturbé par une croissance du PIB décevante (inférieure à 2 % par an en moyenne) dans le sillage de la brève récession de 2001, par la fin des mesures soutenant la réduction du temps de travail et par les réformes du système de retraite qui ralentirent les départs à la retraite.

GRAPHIQUE 1 Taux de chômage total et de longue durée en France (en %)

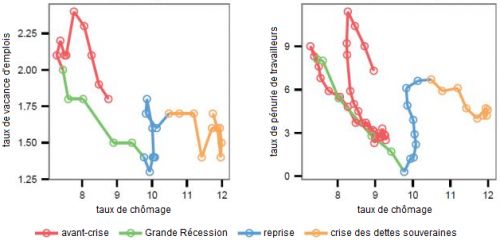

Cependant, quelques mois avant la Grande Récession, il y a de nouveau eu un optimisme généralisé ; au cours d’une année, le taux de chômage en France métropolitaine a significativement chuté, passant de 8,1 % à 6,8 %, le plus faible niveau depuis 1983. Le risque de pénuries de main-d’œuvre était même un argument derrière les politiques conduites par Nicolas Sarkozy (élu en 2007) pour stimuler l’offre de travail dans les marges extensive et intensive, c’est-à-dire accroître le taux d’activité et la durée du travail (en réduisant les cotisations sociales et en défiscalisant les heures supplémentaires).

La Grande Récession a démenti cette anticipation optimiste. La croissance du PIB était quasiment nulle en 2008 et la France subit une forte récession en 2009 (le PIB chutant de 2,9 %). Cependant, cette récession était moins "grande" qu’elle n’a pu l’être dans d’autres pays de l’OCDE, grâce aux stabilisateurs automatiques et à l’accroissement volontaire des dépenses publiques, avec notamment des subventions directes aux entreprises. Le déficit budgétaire atteint des niveaux historiquement élevés : 7,2 % en 2009, 6,8 % en 2010 et 5,1 % en 2011. Cependant, la croissance du PIB retourna à son taux d’avant-crise en 2010 et en 2011 elle était supérieure à 2 %. Le taux de chômage suivit fondamentalement les variations du PIB, même si l’effet "Okun" (la corrélation à court terme entre les niveaux de chômage et la croissance du PIB) était bien plus faible qu’il ne l’a été au cours des précédentes décennies. Le chômage augmenta pour atteindre 9,5 % au troisième trimestre de l’année 2009, puis ensuite déclina lentement jusqu’au milieu de l’année 2011.

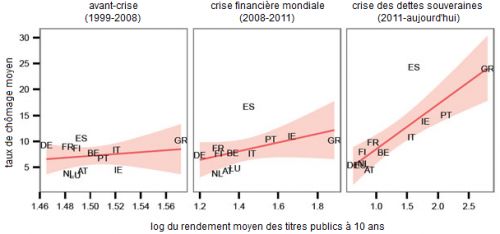

En 2011, face aux pressions de l’UE (auxquelles ils adhéraient), les gouvernements sous la présidence de Sarkozy, puis de celle de Hollande, s’engagèrent à des macro-ajustements. Plus explicitement, ils soutinrent une politique d’offre de long terme avec de massives réductions d’impôts pour les entreprises. Malgré cette coûteuse politique, le déficit budgétaire chuta, et ce en raison du jet des salaires nominaux des fonctionnaires, de la réduction des investissements publics et de la hausse des impôts directs et indirects payés par les ménages.

Alors que ces politiques réduisirent les déficits budgétaires, elles eurent aussi d’autres effets moins désirables. Par exemple, les dépenses des ménages baissèrent en 2012. Le taux de croissance annuel moyen du PIB était de seulement 0,6 % de 2012 à 2015. Finalement, il y eu une reprise de l’investissement des entreprises ; et un taux de croissance du PIB supérieur à 1 %, dans le contexte d’une productivité stagnante, était associé à une nouvelle baisse du taux de chômage total. Cette dernière coïncida avec l’accélération de la croissance du PIB début 2017. Ces changements sont cohérents avec l’idée que le taux de chômage français avait une large composante liée à un significatif écart de production (output gap).

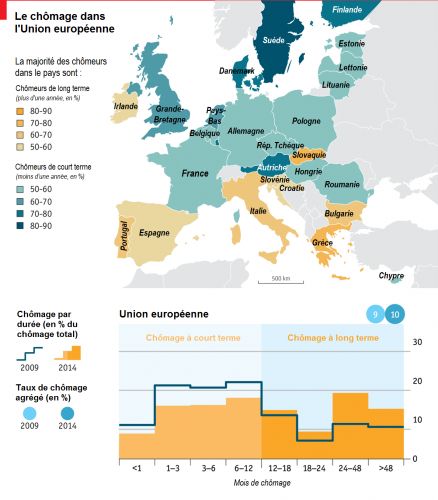

Malgré de récentes améliorations, beaucoup de preuves empiriques démontrent d’indéniables difficultés structurelles, tout en mettant en évidence les forces du marché du travail français. Le chômage à long terme (supérieur à 12 mois) est l’un des problèmes les plus inquiétants. De 2008 jusqu’à la fin 2016, le chômage de long terme présenta une tendance croissante, même durant les années de reprise économique. Il affecte maintenant un chômeur sur deux et est un symptôme des fractures croissantes sur le marché du travail. (…)

Les fractures spatiales, les fractures entre les âges

Plusieurs territoires portent les stigmates laissés par la Grande Récession (qui a accéléré la contraction du secteur manufacturier) et par la restructuration des services publics associée à une réduction de l’investissement public. En même temps, les travailleurs de ces zones ont fait face à de plus grands obstacles en matière de mobilité. En particulier, les zones dans lesquelles les opportunités d’emplois sont concentrées sont caractérisées par des pénuries en matière de logements abordables et des prix de l’immobilier élevés (qui n’ont que très légèrement diminué en 2009 et ont repris vigoureusement leur hausse après). A Paris, par exemple, début 2017, les prix de l’immobilier étaient supérieurs de 30 % à leur niveau d’avant-crise et de 310 % à leur niveau au début du siècle.

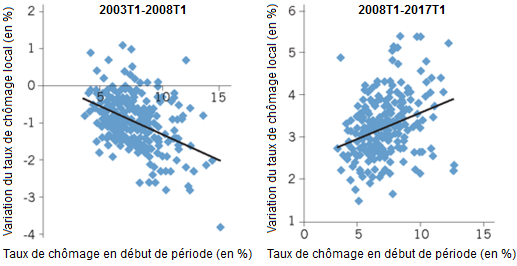

(…) L’hétérogénéité spatiale des taux de chômage est reparti à la hausse depuis 2008. Certes le chômage a augmenté dans tous les bassins d’emplois (notamment à Paris, où il a augmenté de 1,6 point de pourcentage), mais la hausse du chômage entre 2008 et 2017 a été positivement corrélée avec le niveau de chômage initial. Lors des élections législatives de 2017, les électeurs des deux zones métropolitaines qui ont connu la plus forte détérioration (+ 5,3 points de pourcentage entre 2008 et 2017) ont respectivement élu un meneur d’extrême-droite (à Perpignan) et un nationaliste corse (à Porto-Vecchio).

GRAPHIQUE 2 Variation et niveau initial des taux de chômage locaux avant et après 2008

La Grande Récession a aussi changé la structure du chômage, dans la mesure où plusieurs travailleurs licenciés ont fini par se retrouver dans le chômage de long terme. Une deuxième catégorie qui comprend une partie des chômeurs de longue durée est celle des travailleurs âgés, notamment des moins diplômés d’entre eux. Les dispositifs publics de préretraite ont été réformés au début des années 2000. Des années 1970 aux années 1990, ces dispositifs avaient permis à l’économie d’absorber une grande proportion de travailleurs cols bleus ayant plus de 50 ans qui avaient perdu leur emploi, en particulier durant les ralentissements de l’activité. En même temps, les diverses réformes des retraites qui se sont succédées depuis 1993 ont augmenté les incitations à reculer le départ à la retraite. Malgré ces changements politiques, avant 2008 l’accroissement du taux d’activité des plus de 50 ans (une hausse de 4 points de pourcentage pour le groupe des 50-64 ans de 2000 à 2008) avait été facilement absorbé. (…) Le nombre de chômeurs âgés de 50 ans ou plus était bien inférieur à 300.000 avant la Grande Récession.

Depuis 2009, toutes les classes d’âge et les deux sexes ont été affectés par la détérioration du marché du travail, mais la fracture entre les classes d’âges s’est creusée. En particulier, le nombre de chômeuses âgées de 50 ans ou plus a plus que doublé entre début 2008 et début 2017, tandis que la hausse était inférieure à 30 % pour les plus jeunes. Bien que les travailleurs les plus âgés jouissent toujours d’une amélioration significative de leur taux d’emploi, cette tendance n’a pas suffi pour compenser une hausse de leur nombre d’actifs parmi le groupe des 50-64 ans (1,7 million en plus entre 2008 et 2016).

(…) La Grande Récession n’a pas stoppé la baisse de l’écart en termes d’emploi entre les femmes et les hommes et il n’y a plus d’écart significatif. Selon les données provisoires, au troisième trimestre 2017, le taux de chômage des femmes était 0,3 point de pourcentage plus faible que celui des hommes (notamment outre-mer), contre un écart de 2,6 points de pourcentage en faveur des hommes en 2000. La bonne performance relative des femmes de moins de 50 ans s’explique en partie par le fait qu’elles ont bénéficié de la forte hausse du niveau scolaire de la population active française au cours des trois dernières décennies. (...)

La composition de la population active et le taux d’emploi

Une population active plus éduquée

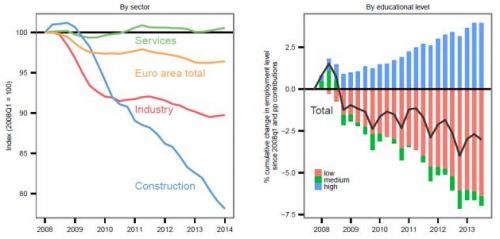

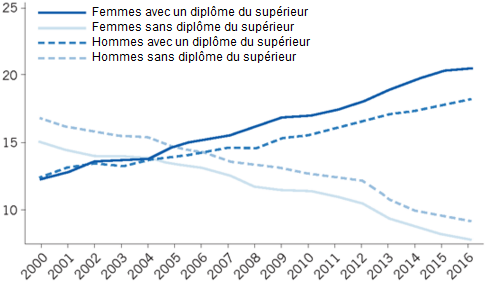

La forte hausse des niveaux de diplômes de la population active est probablement le changement structurel le plus impressionnant du côté de l’offre sur le marché du travail français. Dans le sillage du programme initié par François Mitterrand, les enfants nés après le milieu des années 1970 ont joui d’une ouverture rapide de l’accès au collège dans les années 1980, au lycée dans les années 1990 et ensuite à l’université dans les années 2000. Le graphique 3 montre que la part des travailleurs diplômés du supérieur parmi les actifs de 25-64 ans a eu tendance à augmenter : elle est passée de 25 % en 2000 à 39 % en 2016. A l’inverse, les cohortes peu diplômées ont quitté le marché du travail durant cette période. Depuis 2005, il y a moins de gens sur le marché du travail qui n’ont qu’un diplôme du secondaire que de gens qui ont un diplôme du supérieur.

GRAPHIQUE 3 Composition de la population active (âgée de 25 à 64 ans) selon le genre et le niveau de diplôme (en %)

Un autre fait frappant est que les femmes constituent désormais la majorité des actifs diplômés du tertiaire, ce qui reflète la proportion croissante de jeunes femmes engagées dans l’enseignement supérieur. L’entrée sur le marché du travail des premiers enfants du petit baby-boom (depuis la fin des années 1990) a alimenté ces tendances pendent les deux décennies suivantes.

Le diplôme importe pour accéder à l'emploi

En raison de la hausse du niveau scolaire de la population en âge de travailler, la France jouit d’un taux d’emploi parmi les actifs âgés de 15 à 64 ans qui est supérieur à ce qu’il était au début des années 2000. L’impact agrégé de la Grande Récession a pratiquement été effacé (…).

Selon l’enquête emploi, malgré la hausse massive de l’offre de travailleurs très éduqués, leur taux d’emploi est resté stable depuis 2000, autour de 84 % pour les 25-64 ans. Même la Grande Récession n’a pas significativement affecté cela et le taux de 85 % en 2016 est le niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cette performance contraste avec l’impact de la récession de 2009 sur les travailleurs les moins diplômés. Parmi les 15-64 ans, le taux d’emploi de ceux qui n’ont pas été diplômés dans le secondaire était stable, autour de 46 % de 2000 à 2008, mais il a chuté pour atteindre 39 % en 2016. Le taux d’emploi des travailleurs diplômés du secondaire a chuté, passant de 69 % en 2008 à 66 % en 2016. Ces tendances expliquent aussi la fermeture rapide de l’écart en termes de taux d’emploi entre les sexes : de 14 % en 2000 à pratiquement 7 % aujourd’hui.

L’évolution des salaires : des tendances contradictoires

Des inégalités salariales stables ?

En utilisant les registres exhaustifs des employeurs, l’INSEE calcule la distribution des salaires en équivalents temps plein en France. La plupart des indicateurs d’inégalités basés sur ces statistiques françaises suivent une évolution en forme de U avec un point bas en 2008. Cependant, la magnitude des changements est très faible. Par exemple, le ratio 50/10, qui rapporte la médiane sur le premier décile s’élevait à 1,53 en 2000, 1,49 en 2008 et 1,50 en 2010. Et, à l’inverse de ce que l’on peut observer dans plusieurs autres pays, le ratio 90/50, qui rapporte le dernier décile sur la médiane, n’a pas tendance à augmenter en France. Cependant, cette remarquable stabilité est trompeuse. La focalisation sur les dimensions désagrégées des inégalités salariales révèle de significatifs changements avec des impacts opposés.

La réduction des écarts salariaux entre les sexes et entre les secteurs public et privé

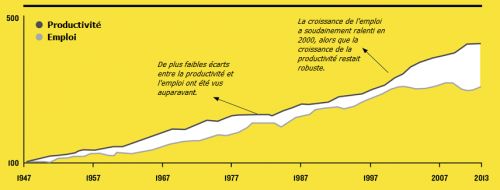

(…) Les salaires nets réels moyens (en équivalents temps plein) dans le secteur privé et dans les entreprises publiques (…) ont généralement suivi les taux de productivité du travail, mais ils ne reflètent pas le cycle d’affaires, puisqu’ils ont augmenté en 2009 et ont chuté durant la subséquente reprise. La dynamique apparente des salaires lors de la récession alimenta l’idée que les travailleurs français avaient une préférence pour les salaires plutôt que pour l’emploi ; les tendances récentes sont moins cohérentes avec cette interprétation naïve du drame du chômage français.

Le calendrier s’explique en partie par les hausses initiales des salaires minimaux nominaux de branches (visant à compenser la hausse de l’inflation en 2008). Cependant, les principaux moteurs sont les effets de composition : lorsque l’on prend en compte la contraction des emplois peu pays en 2009, le salaire net réel moyen en équivalents temps plein est resté stable.

En raison de la part importante d’emplois qualifiés dans le secteur privé (enseignants, docteurs, etc.), il y a eu un écart significatif en termes de rémunérations entre les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé et des entreprises publiques. Cependant, le gel des rémunérations nominales des fonctionnaires à partir de 2010 a réduit cet écart ces dernières années ; selon les dernières statistiques, en 2014 les salaires nominaux moyens en équivalents temps plein des travailleurs du secteur privé sont même devenus légèrement plus élevés. Puisque la majorité des fonctionnaires sont des femmes, ce gel a joué contre les femmes. A l’inverse, la hausse du niveau scolaire relatif des femmes et leur capacité à obtenir des emplois plus qualifiés dans les entreprises privés leur ont été bénéfiques. Ce second mécanisme a dominé le premier et donc l’écart de salaires entre les sexes a diminué depuis le tournant du siècle ; cependant, il reste significatif. En termes de rémunérations salariales annuelles réelles, l’écart entre les sexes était de 39 % en 2000, de 37 % en 2008 et de 31 % en 2014.

Les contrats de travail hachés

Au cours des 15 dernières années, la simplification des exigences légales et de la numérisation du processus de recrutement ont provoqué une croissance rapide dans les embauches en France. (…) Chaque trimestre, les hôtels et les restaurants embauchent autant de travailleurs que le nombre de postes rémunérés.

Ce phénomène est alimenté par la stratégie des ressources humaines consistant à remplacer les contrats à longue durée déterminée par des contrats très temporaires (la plupart durant moins d’une semaine) pour adapter juste-à-temps la main-d’œuvre. La part des emplois à durée déterminée est restée stable depuis 2000 (contrairement aux années 1980 et 1990 quand elle augmentait) dans le voisinage de 15 % de l’ensemble des emplois salariés. Cependant, la durée des contrats s’est fortement réduite. Seul un contrat de court terme sur cinq dure un mois ou plus, contre deux sur cinq en 2000 ; la durée médiane est maintenant d’environ huit jours. Une autre caractéristique essentielle de cette épidémie est que la plupart des travailleurs embauchés sont en fait les mêmes travailleurs qui sont réembauchés pour le même emploi. Par construction, les contrats de très court terme sont exclus d’une variété de types additionnels de rétributions fixée par les accords au niveau de la branche pour les travailleurs qui ont la même ancienneté minimale.

Un million de travailleurs qui sont plus jeunes et moins qualifiés maintenant désormais du chômage à l’emploi et retournent au chômage très fréquemment. Cela provoque une nouvelle forme de sous-emploi. Découper les contrats de travail dans des intervalles toujours plus brefs réduit les rémunérations annuelles en bas de la distribution, et le 10ème centile de la répartition des rémunérations du travail est désormais inférieur au seuil de pauvreté. Les nouveaux travailleurs pauvres ont convaincu les syndicats et organisations patronales, qui gèrent l’assurance chômage en France, pour améliorer les allocations chômage. De ce point de vue, la mesure pertinente de l’activité du travail n’inclut plus seulement les salaires, mais aussi les allocations chômage. Selon les derniers chiffres, cette amélioration des allocations semble avoir stabilisé les revenus en bas de la distribution.

Notons que l’enquête Emploi, qui utilise la définition de l’OIT du chômage, ne peuvent capturer les périodes de chômage au cours d’une semaine. Cela explique en partie pourquoi les demandeurs d’emploi enregistrés à Pôle emploi sont maintenant bien plus nombreux que les chômeurs : fin juillet 2017, Pôle emploi enregistrait 5,6 millions de demandeurs d’emploi (qui n’avaient pas travaillé durant le mois ou n’avaient travaillé que partiellement), alors qu’il y a trois millions de chômeurs selon les statistiques officielles de l’OIT.

Les nouveaux travailleurs indépendants

Le changement de la nature de l’emploi indépendant est une autre mutation massive du marché du travail français et il s’est déroulé sur une décennie. Les artisans qualifiés traditionnels ont été écrasés par la récession et par la concurrence de la part de nouveaux entrepreneurs. En 2009, le gouvernement a introduit le statut d’auto-entrepreneur (maintenant appelé statut du micro-entrepreneur). Il est désormais possible de devenir un micro-entrepreneur en cinq minutes via internet. Les cotisations sociales et les impôts sur le revenu des micro-entrepreneurs sont faibles et proportionnels aux revenus, qui peuvent être déclarés sur internet chaque trimestre, à condition qu’ils soient sous un certain seuil. La plupart de ces entrepreneurs n’ont pas à demander une TVA et ils peuvent aussi offrir de plus faibles prix parce qu’ils ne sont pas sujets à plusieurs exigences (par exemple l’assurance professionnelle) imposées sur les artisans traditionnels. Comme le nombre d’artisans classiques a décliné au cours de la dernière décennie, le nombre de contractants indépendants a augmenté. Ce dernier groupe a aussi connu une hausse en équivalents temps plein de pratiquement 5 % durant ce laps de temps. Cependant, leur revenu réel par heure travaillée a chuté d’environ 15 % en moyenne. Une nouvelle catégorie de travailleurs pauvres émerge donc : en 2014, les 500.000 micro-entrepreneurs qui étaient actifs et qui ne cumulaient pas leur activité indépendante avec une activité salariale, gagnaient en moyenne moins de 500 euros par mois. Au cours des trois dernières années, l’émergence de l’économie du partage a accéléré le développement du micro-entrepreneuriat, faisant désormais apparaître le risque d’un déversement des emplois salariés (notamment l’emploi très qualifié) vers le travail indépendant. (...) »

Philippe Askenazy, « The changing of the French labor market, 2000–2017 », IZA World of Labor, n° 412, janvier 2018. Traduit par Martin Anota