« L’inflation aux Etats-Unis, comme l’explique Janet Yellen, ne se comporte pas comme elle le faisait par le passé, ce qui pose un défi aux théories économiques standards et explique en partie pourquoi la Réserve fédérale a décidé de maintenir les taux d’intérêt à un niveau inhabituellement faible, alors même que le chômage s’est retrouvé à un niveau qu’il n’avait pas atteint depuis un demi-siècle.

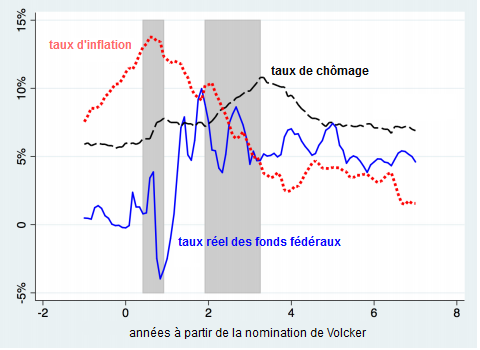

Dans les années soixante, le faible chômage poussait à la hausse les salaires et les prix à la consommation. Dans les années soixante-dix, les chocs pétroliers ont déclenché des croyances autoréalisatrices que d’autres prix augmenteraient rapidement. Dans les années quatre-vingt, une sévère récession avec un chômage atteignant les 10,8 % ramena l’inflation en-deçà de ces niveaux historiquement élevés. A l’inverse, l’inflation a été faible et relativement stable au cours des trois dernières décennies. L’inflation, lorsqu’on exclut les prix des produits alimentaires et de l’énergie, a chuté et est restée sous la cible de 2 % de la Fed au cours de la lente reprise qui suivit la Grande Récession de 2007-2009.

Cela soulève de grosses questions : Qu’est-ce qui explique les changements des tendances de l’inflation ? Ce phénomène est-il temporaire ou durable ? Et comment la politique monétaire doit-elle réagir ? Ce rapport résume les réponses à ces questions offertes par différents économistes de premier rang à un événement organisé par le Hutchins Center en octobre 2019. (…)

La courbe de Phillips

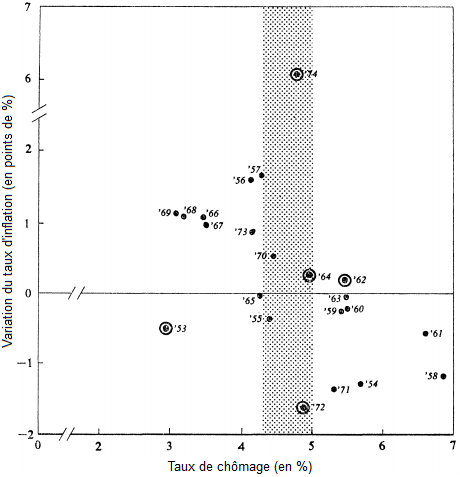

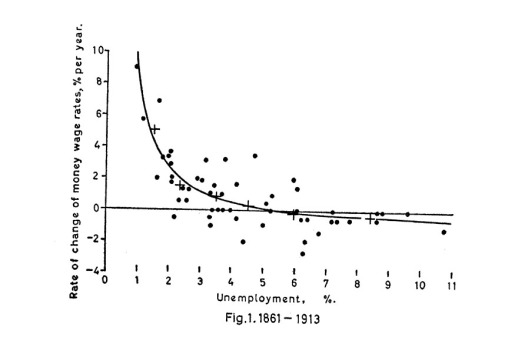

Le comportement de l’inflation a amené les économistes à focaliser leur attention sur la courbe de Phillips, la relation statistique entre le taux d’inflation et le degré de mou sur le marché du travail, relation pouvant incorporer d’autres variables comme les anticipations d’inflation, les prix du pétrole et les taux de change. L’intuition clé derrière la courbe de Phillips est que, lorsque la conjoncture est bonne et que l’économie est au plein emploi, il y a peu de réserves de main-d’œuvre disponibles, si bien que les salaires et d’autres coûts de production s’accroissent plus rapidement, alimentant les pressions inflationnistes. Cette relation a été nommée en référence à l’économiste Alban William Phillips, qui observa dans les années cinquante que les salaires au Royaume-Uni tendaient à s’accroître plus rapidement lorsque le taux de chômage était faible et stagnaient quand le taux de chômage était élevé.

Aujourd’hui, la courbe de Phillips est une pierre angulaire des modèles que les économistes à la Fed et ailleurs utilisent. La capacité de la politique monétaire à influencer et stabiliser l’inflation repose sur un lien entre les prix et l’activité économique.

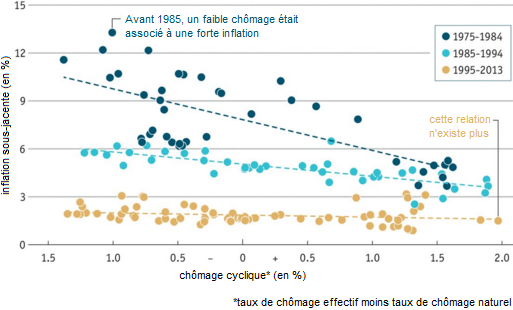

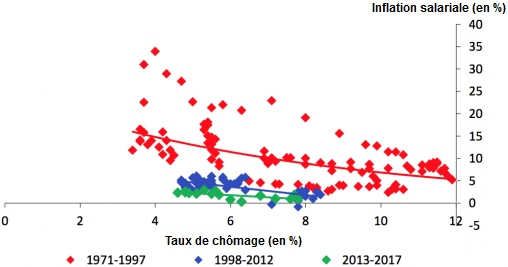

GRAPHIQUE Aplatissement de la courbe de Phillips aux Etats-Unis

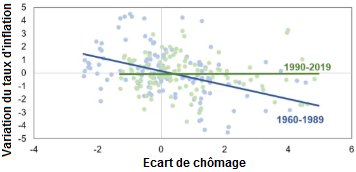

Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, la courbe de Phillips pour les Etats-Unis était pentue, c’est-à-dire que l’inflation des prix se révélait être très sensible au degré de tensions sur le marché du travail. Mais, à partir des années quatre-vingt-dix, la corrélation s’est affaiblie et les vieux modèles de courbe de Phillips cessèrent d’être performants. En effet, les économistes affirment aujourd’hui que le chômage, que l’on supposait souvent être l’indicateur le plus fiable pour mesurer le mou sur le marché du travail, n’a essentiellement pas de relation avec l’inflation des prix à la consommation.

Quelles explications ont été avancées pour expliquer l’aplatissement de la courbe de Phillips ?

Ce sont les anticipations d’inflation…

Les prévisionnistes professionnels et les analystes des marchés financiers croient généralement aujourd’hui que l’inflation des prix va ramener l’inflation à la cible de 2 % de la Fed à moyen terme. Par conséquent, les entreprises peuvent ne pas réagir comme elles le faisaient par le passé aux changements des conditions économiques, en anticipant que les mouvements de l’inflation, quels qu’ils soient, finiront par se dissiper rapidement. Comme le disait Ben Bernanke, l’ancien président de la Fed : "Il y a trente ou quarante ans, lorsqu’il y avait un choc touchant l’inflation, une part significative du choc était permanente. L’inflation restait loin de son niveau initial pendant une période prolongée. Par contre, depuis les années quatre-vingt-dix, lorsqu’un choc touche l’inflation (…), l’inflation revient au niveau initial, ce qui est cohérent avec l’idée que les anticipations d’inflation ont été bien ancrées". Bernanke affirme que la focalisation des banques centrales à l’ancrage des anticipations a été le "facteur le plus important à long terme" dans le comportement de l’inflation des prix.

C’est la politique monétaire…

La politique monétaire peut obscurcir la courbe de Phillips pour les prix à la consommation. Les économistes de la Banque d’Angleterre, Silvana Tenreyro et Michael McLeay, ont suggéré que la corrélation statistique entre le chômage et l’inflation pouvait disparaître si une banque centrale réagit aux variations du chômage de façon à maintenir l’inflation à sa cible – par exemple, en réduisant les taux d’intérêt pour stimuler l’économie quand le chômage augmente et menace de réduire l’inflation. Sous cette hypothèse, ce que l’on perçoit comme un aplatissement de la courbe de Phillips est une illusion induite par le succès des banques centrales à maintenir l’inflation à un niveau relativement stable au cours des trois dernières décennies. Chose qui tend à confirmer cette hypothèse, McLeay et Tenreyro, mais aussi d’autres chercheurs, ont trouvé des preuves empiriques suggérant que, dans les villes et les Etats des Etats-Unis (qui n’ont pas leur propre banque centrale), l’inflation semble presque aussi sensible au chômage aujourd’hui que dans les années quatre-vingt.

Ce sont les changements sur le marché du travail…

Les mutations du marché du travail peuvent avoir freiné la croissance des salaires et réduit en conséquence les pressions inflationnistes. Les salaires ont augmenté lentement dans la reprise qui a suivi la Grande Récession, même lorsque le taux de chômage baissait rapidement. Certains analystes affirment que le taux de chômage n’est pas un aussi bon indicateur des tensions sur le marché du travail qu’il l’était par le passé. Après la Grande Récession, par exemple, le taux de chômage peut avoir sous-évalué le nombre de personnes voulant travailler. La prise en compte de ces travailleurs peut expliquer pourquoi les salaires ont augmenté lentement. Jared Bernstein (…) affirme que le marché du travail n’a pas encore atteint le plein emploi aujourd’hui. "Cela peut sembler quelque peu paradoxal au vu du faible niveau que le taux de chômage a atteint (…), mais je pense qu’une chose importante à comprendre est que n’avons pas encore atteint le plein emploi", a-t-il dit.

L’affaiblissement du pouvoir de négociation des syndicats dans le secteur privé et l’accentuation de la concurrence mondiale peuvent avoir freiné la croissance des salaires, en réduisant la capacité des travailleurs à négocier et obtenir une hausse de leurs salaires. "Le pouvoir de négociation des travailleurs a été si sévèrement réduit qu’il ne faut plus seulement un faible chômage, mais le maintien du chômage à un très faible niveau pendant un très long moment" pour que les salaires s’accroissent suffisamment pour générer de l’inflation, dit Bernstein.

Mais plusieurs chercheurs estiment que le lien entre chômage et salaires n’a pas tant changé que cela, une fois que l’on prend en compte la faible croissance de la productivité, en l’occurrence de la production par heure travaillée. Au cours du temps, les salaires ont crû au même rythme que la productivité. Une fois que l’on prend en compte la faiblesse de la croissance de la productivité ces dernières décennies, la dynamique de la croissance des salaires suite à la Grande Récession s’apparente à celle que l’on avait observée lors des précédentes expansions. En d’autres mots, la relation de Phillips pour les salaires, c’est-à-dire la relation inverse entre le chômage et les salaires, semble plus intacte aujourd’hui que la courbe de Phillips pour les prix à la consommation.

Cela nous amène à la question suivante : pourquoi la croissance des salaires ne s’est pas transmise aux prix ? Comme le dit Katia Peneva, membre du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, "il y a quelque chose d’autre dans la courbe de Phillips des prix qui ne vient pas (…) des changements touchant le pouvoir de négociation ou la bonne mesure du mou sur le marché du travail". La déconnexion entre croissance des salaires et inflation aujourd’hui reste une énigme pour les économistes.

Peut-être est-ce le commerce internationale et les chaînes de valeur mondiale…

Les changements dans l’économie mondiale peuvent avoir contenu l’inflation aux Etats-Unis, même lorsque le chômage déclinait. En effet, la multiplication des échanges et l’approfondissement des chaînes de valeur peuvent avoir réduit la sensibilité de l’inflation des prix à la consommation aux conditions prévalant sur les marchés du travail locaux. Kristin Forbes de la MIT Sloan School of Management montre que, à mesure que l’exposition d’un pays aux importations augmente, la courbe de Phillips domestique pour l’inflation globale s’affaiblit, ce qui suggère que les producteurs domestiques peuvent maintenir les prix à un faible niveau parce qu’ils sont en concurrence avec les firmes étrangères. "L’exposition aux importations explique plus de la moitié de l’aplatissement de la courbe de Phillips. Donc, cela montre que la mondialisation n’a pas seulement des effets immédiats directs sur l’inflation, mais qu’elle a aussi affecté cette relation de courbe de Phillips avec le mou sur le marché du travail", conclut-elle.

En outre, l’intégration des marchés mondiaux fait que les changements dans l’activité économique mondiale ont de plus amples effets directs sur l’inflation domestique. L’inflation des prix à la consommation, une mesure large des prix dans un panier typique de consommation, varie bien plus étroitement avec les variables économiques mondiales aujourd’hui que par le passé. Forbes affirme que c’est lié à la fois à la taille des chocs mondiaux affectant l’inflation domestique et à la sensibilité de l’inflation domestique à ces chocs. Par exemple, explique-t-elle, "l’approfondissement de l’intégration commerciale signifie mécaniquement qu’une plus large part des indices des prix est associée aux importations. Et, par conséquent, les prix sont bien plus reliés aux changements dans la demande et l’offre mondiales. Ou prenez le fait que les pays émergents aient maintenant une plus grande place dans l’économie mondiale. Donc, des changements dans la demande dans les pays émergents affectent davantage les prix des matières premières. Ils impulsent de plus amples mouvements des prix des produits de base et des prix du pétrole au cours de la dernière décennie et cette hausse de la volatilité et des prix des produits de base et de l’énergie affectent les prix dans les pays développés".

Alors que ces changements n’expliquent pas pourquoi la courbe de Phillips s’est aplatie, ils peuvent contribuer à expliquer certains épisodes de faible inflation des indices des prix à la consommation aux Etats-Unis au cours de la dernière décennie. Par exemple, Forbes fournit des preuves empiriques suggérant que durant la reprise suite à la Grande Récession, l’inflation a été poussée à la baisse par un dollar fort, une chute des prix du pétrole et des produits de base et la reconstitution des chaînes de valeur mondiale après la crise.

Peut-être que le progrès technique affecte la façon par laquelle les entreprises fixent les prix

Les changements technologiques et les changements dans le comportement de fixation des prix des entreprises ont aussi changé le processus d’inflation et compliqué les efforts pour mesurer sa relation aux marchés du travail. Alberto Cavallo, un professeur de la Harvard Business School, montre, par exemple, qu’avec le développement de la vente en ligne et d’algorithmes sophistiqués de fixation des prix, les entreprises ont commencé à actualiser leurs prix bien plus fréquemment que par le passé. En outre, les prix pour les biens sont devenus significativement plus uniformes entre les distributeurs dans la dernière décennie. "Je pense que c’est en raison des algorithmes de fixation des prix et de la plus grande capacité à surveiller ce que les autres firmes font pour essayer d’imiter leur comportement", dit Cavallo. "Beaucoup de ces distributeurs en ligne ont un seul prix, les gens finissent par se dire qu’ils vont obtenir les biens rapidement, dans une poignée de jours, et qu’il ne doit pas y avoir de différence dans les prix qu’ils observent selon qu’ils sont à Boston ou à San Francisco". Ces changements impliquent que les distributeurs moyens sont bien plus susceptibles de transmettre les variations des prix du pétrole et du taux de change du dollar sur les consommateurs via les prix de la vente en ligne. Par conséquent, l’inflation peut être bien plus sensible à ce genre de chocs nationaux que ne le supposent les modèles standards.

Peut-être que les indicateurs traditionnels de l’inflation ne conviennent pas pour mesurer la courbe de Phillips ?

Les changements dans le comportement de fixation des prix peuvent rendre les indicateurs traditionnels d’inflation peu adéquats pour mesurer la courbe de Phillips. "Nous avons des méthodologies statistiques qui sont basées sur un type très différent d’environnement", dit Cavallo, "la fréquence de la fixation des prix s’accroît, mais surtout la rotation des produits change" aussi. Dans la mesure où les mesures standards de l’inflation ne capturent pas les fluctuations fréquentes de prix ou les changements dans les biens que les consommateurs achètent, ils peuvent empêcher les économétriciens de mesurer proprement la courbe de Phillips.

Les changements dans la composition de l’économie peuvent aussi compliquer l’utilisation des indicateurs traditionnels d’inflation. Par exemple, comme la santé représente une part croissante de l’économie, les prix des services de santé (qui sont affectés par la politique publique et le progrès technique) représentent une part croissante des mesures d’inflation standards que les économistes considèrent. Les études des économistes de la Fed de Cleveland suggèrent qu’après la prise en compte des morceaux idiosyncratiques de l’inflation comme la santé, la courbe de Phillips traditionnelle entre le chômage et l’inflation des prix apparaît robuste. Loretta Mester, la présidente de la Fed de Cleveland, affirme en outre que la distinction entre les mouvements cycliques de l’inflation et ceux qui sont dus aux changements structurels dans l’économie contribue à dévoiler la courbe de Phillips.

Les chercheurs Laurence Ball et Sandeep Mazumder ont de même affirmé que les indicateurs traditionnels de l’inflation sous-jacente, qui écartent les prix des aliments et de l’énergie de l’inflation, mais pas d’autres fluctuations des prix spécifiques à des secteurs, sont trop volatils pour capturer les changements de l’inflation induits par le marché du travail. Ils montrent qu’une mesure de l’inflation médiane des secteurs, qui est moins volatile que les séries d’inflation sous-jacente standards, est étroitement reliée au chômage d’une façon cohérente avec les vieux modèles de courbe de Phillips.

Qu’est-ce que cela implique pour les banques centrales ?

L’ancrage des anticipations d’inflations, l’intégration des économies et les changements dans la façon par laquelle les entreprises fixent leurs prix suggèrent que des marchés du travail sous tensions (d’après les indicateurs conventionnels) peuvent produire moins d’inflation aujourd’hui qu’ils n’en généraient par le passé. En conséquence, la Fed et les autres banques centrales peuvent poursuivre une politique monétaire plus accommodante sans risquer de connaître une accélération de l’inflation. Comme Jared Bernstein l’affirme, si elle est gérée correctement, une courbe de Phillips plate peut être particulièrement bénéfique pour les travailleurs mal payés, qui tendent à obtenir les plus fortes hausses de salaire quand le chômage est faible.

Faut-il revoir le cadre actuel de la politique monétaire?

D’un côté, la faible inflation, couplée avec les faibles taux d’intérêt, comme c’est le cas aux Etats-Unis depuis la Grande Récession, limite la capacité de la Fed à combattre les récessions en réduisant les taux directeurs ; il y a simplement moins de marge pour réduire les taux d’intérêt nominaux avant d’atteindre zéro. Avec une courbe de Phillips plus plate, il est plus difficile pour la banque centrale d’atteindre son objectif d’inflation ; il lui faudrait de plus fortes baisses de taux pour accroître l’inflation lorsqu’elle est inférieure à la cible et de plus fortes hausses de taux pour réduire l’inflation lorsqu’elle est au-dessus de la cible. Certains économistes et d’anciens responsables de la Fed ont affirmé que ces facteurs plaident pour un relèvement de la cible d’inflation de la Fed ou pour un changement de son cadre pour adopter systématiquement davantage de politiques inflationnistes dans le sillage des récessions. La Fed est précisément en train de revoir actuellement son cadre de politique monétaire.

D’un autre côté, le changement observé dans la courbe de Phillips peut ne pas en soi appeler à changer le cadre de la politique monétaire. En effet, les chercheurs ont identifié différents facteurs indiquant que l’aplatissement perçu de la courbe de Phillips est moins important que le suggèrent de simples corrélations : les changements dans les anticipations d’inflation, la politique monétaire et le mou persistant suite à la Grande Récession peuvent masquer une courbe de Phillips pentue. Si c’est le cas, la politique monétaire peut toujours relever l’inflation en stimulant les marchés du travail. Les banques centrales qui ne parviennent pas à prendre en compte ces facteurs sont susceptibles de se retrouver avec une inflation supérieure à sa cible et de voir les anticipations d’inflation se désancrer.

En outre, plusieurs forces contenant l’inflation aujourd’hui peuvent n’être que temporaires. Les changements mondiaux qui ont contenu l’inflation au cours de la dernière décennie peuvent aussi se dissiper dans un avenir proche. "Le mou mondial qui avait poussé à la baisse l’inflation" après la récession "ne la pousse plus autant à la baisse aujourd’hui", déclare Forbes. "Les chaînes de valeur mondiales, en particulier quand les tensions commerciales s’accentuent et que les entreprises réduisent leur dépendance vis-à-vis du réseau de chaînes de valeur mondiales, peuvent être un important facteur qui cesse de contenir l’inflation et pourtant celui-ci n’a pas été complètement incorporé dans nos modèles standards". Cavallo et Forbes affirment que les banques centrales doivent étendre le cadre de la courbe de Phillips traditionnelle pour incorporer davantage de ces variables mondiales lorsqu’il s’agit de prévoir et d’analyser l’inflation.

Ou peut-être que l’économie n’a pas encore atteint le niveau de chômage à partir duquel l’inflation s’accélère. Mais il reste particulièrement épineux pour la banque centrale d’estimer ce point. Comme Katia Peneva du comité de la Fed le dit, "le matin, je m’inquiète à l’idée de ne jamais réussir à ramener l’inflation à 2 %, je me dis que nous devons faire quelque chose. L’après-midi, je me demande si la relation ne serait pas linéaire. Je me demande alors si nous ne risquons pas de perdre le contrôle des anticipations d’inflation et de voir l’inflation dépasser la cible". »

Sage Belz et David Wessel, « Explaining the inflation puzzle », in Brookings. Traduit par Martin Anota

Aller plus loin...

« Pourquoi l'inflation est-elle si faible et stable ? »

« Mondialisation et inflation »

« La courbe de Phillips est-elle bien morte ? (édition américaine) »

« L’inflation est-elle au coin de la rue ? »