« (…) Je ne peux pas dire que j’ai appris beaucoup en économie formelle lorsque j’étais étudiant à Berkeley. Les professeurs qui m’ont le plus influencé étaient Robert Brady, Leo Rogin, un marxiste et un professeur d’histoire de la pensée économique très influent, et Melvin Moses Knight (le frère de Frank Knight), qui était très certainement agnostique à propos de la théorie, mais qui connaissait parfaitement les faits et arrière-plans en histoire économique. Il devint mon mentor et mon directeur de thèse à Berkeley. Mais j’avais beau chercher à apprendre par cœur les théories que j’étais supposé connaître, je ne parvenais pas vraiment à les comprendre. Ce ne fut pas avant que j’obtienne mon premier emploi, à l’Université de Washington à Seattle, et que je commence à jouer aux échecs avec Don Gordon, alors jeune et brillant théoricien, que j’ai réellement appris la théorie économique. Durant les trois années au cours desquelles j’ai joué aux échecs tous les jours, de midi à deux heures de l'après-midi, j’ai peut-être réussi à battre Don aux échecs, mais il m’enseigna l’économie. La chose la plus importante qu’il m’ait enseignée, ce fut à raisonner comme un économiste et cette compétence constitue peut-être l’ensemble d’outils le plus important que j’ai pu acquérir au cours de ma vie.

J’ai écrit ma thèse sur l’histoire de l’assurance-vie aux Etats-Unis et (…) je suis allé à la côte Est pour réaliser mon travail de fourmi. Cette année-là se révéla être très productive. Non seulement j’ai pu assister aux séminaires de Robert K. Merton en sociologie à Columbia, mais je suis aussi allé à l’école entrepreneuriale d’Arthur Cole à Harvard, si bien que Joseph Schumpeter finit par avoir une forte influence sur moi. Mes premiers travaux et mes premières publications visèrent à développer l’analyse de l’assurance-vie de ma thèse et ses relations avec les activités de banque d’investissement. J’ai ensuite développé un cadre analytique pour observer la croissance économique régionale et cela mena à la publication de mon premier article dans le Journal of Political Economy, appelé "Location Theory and Regional Economic Growth". Cette étude m’amena finalement à développer les bases d’une théorie de la croissance économique.

J’ai eu la chance de rencontrer Solomon Fabricant lors d’une conférence organisée par l’Economic History Association. C’était le directeur de recherche du National Bureau of Economic Research. En 1956-1957, j’ai été invité à passer une année au Bureau comme associé de recherche. Ce fut une année très importante dans ma vie. Cela me permit non seulement de rencontrer plusieurs des plus grands économistes qui passèrent au NBER, mais j’ai pu également passer une journée chaque semaine à Baltimore avec Simon Kuznets et réaliser les travaux empiriques qui se soldèrent par ma célèbre étude quantitative de la balance des paiements des Etats-Unis de 1790 à 1860. (…)

Entre mon année au NBER et 1966-1967, année où je partis pour Genève (…), j’ai réalisé mes plus importants travaux sur l’histoire économique américaine, dont mon premier livre, The Economic Growth of the United States from 1790 to 1860. Ce fut une analyse simple de la manière par laquelle les marchés fonctionnent dans le cadre d’un modèle de croissance par l’export.

A cette époque, en 1960, il y avait beaucoup d’efforts visant à transformer l’histoire économique. Durant l’année au cours de laquelle j’étais au NBER, ce dernier et l’Economic History Association proposaient le premier programme quantitatif sur la croissance de l’économie américaine et ils avaient organisé une conférence dans le cadre de ce programme à Williamstown, au Massachusetts, à la fin du printemps de l’année 1957. Cette conférence marqua réellement le début de la nouvelle histoire économique, mais le programme prit une autre tournure, lorsque Jon Hughes et Lance Davis, deux de mes anciens étudiants (…), organisèrent la première conférence visant à réunir les chercheurs en histoire économique intéressés à l’idée de développer et d’appliquer une théorie économique et des méthodes quantitatives à l’histoire. La première conférence eut lieu en février de l’année 1960. Ce programme fut une réelle réussite et les économistes le reçurent avec enthousiasme. Les départements d’économie ont rapidement cherché à recruter des chercheurs de la nouvelle histoire économique ou, comme nous nous appelions nous-mêmes, des cliométriciens (Clio étant la muse de l’histoire). Comme j’ai développé un programme universitaire avec mon collègue Morris David Morris à l’Université de Washington, nous avions pu attirer certains des meilleurs étudiants qui travaillaient en histoire économique et, durant les années soixante et au début des années soixante-dix, le marché du travail fut très dynamique et nos étudiants ont pu facilement trouver une place aux Etats-Unis.

En 1966-1967, j’ai décidé que je devais délaisser l’histoire économique des Etats-Unis pour celle de l’Europe, puis, une fois que je reçus la subvention pour vivre à Genève pendant un an, j’ai décidé de changer d’outils. Changer d’outils a radicalement changé ma vie, puisque j’ai été rapidement convaincu que les outils de la théorie économique néoclassique ne pouvaient nous permettre d’expliquer le type de changement sociétal fondamental qui caractérise les économies européennes depuis le Moyen-Âge. Nous avions besoin de nouveaux outils, mais ces derniers n’existaient pas encore. Ce fut durant la longue période durant laquelle je recherchais un cadre susceptible de fournir de nouveaux outils d’analyse que mon intérêt pour la nouvelle économie institutionnelle et les inquiétudes qu’elle suscita évoluèrent. En résultèrent deux livres, un coécrit avec Lance Davis, Institutional Change and American Economic Growth, et un autre coécrit avec Robert Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History.

Ces deux livres furent des tentatives visant à développer quelques outils d’analyse institutionnelle et pour les appliquer à l’histoire économique. Tous deux étaient encore fondés sur la théorie néoclassique et il y avait trop d’impasses qui ne faisaient pas sens : comme l’idée que les institutions étaient efficientes. Peut-être de façon plus problématique, il n’était pas possible d’expliquer les piètres performances économiques de long terme dans un cadre néoclassique. Donc j’ai commencé à chercher à identifier ce qui n’allait pas. Les croyances individuelles étaient évidemment importantes pour les choix que les individus font et seule la myopie extrême des économistes les empêchait de comprendre que les idées, les idéologies et les préjugés importent. Une fois que vous reconnaissez ça, vous ne pouvez que remettre en question le postulat de rationalité.

Le long chemin que j’ai parcouru pour développer un nouveau cadre analytique m’amena à prendre au sérieux toutes ces considérations ; à développer une vision des institutions qui expliquerait pourquoi les institutions produisent des résultats qui échouent à générer de la croissance économique à long terme ; à développer un modèle d’économie politique afin de pouvoir expliquer la source sous-jacente des institutions. Finalement, on avait à expliquer pourquoi les gens ont les idéologies et les idées qui déterminent les choix qu’ils font.

Dans Structure and Change in Economic History (1981), j’ai abandonné l’idée que les institutions sont efficientes et j’ai cherché à expliquer pourquoi des règles "inefficientes" tendent à exister et à se perpétuer. C’état lié à une théorie simple et néoclassique de l’Etat qui peut expliquer pourquoi l’Etat peut produire des règles qui n’encouragent pas la croissance économique. J’étais toujours insatisfait de notre compréhension du processus politique et j’ai donc cherché des collègues susceptibles d’être intéressés par le développement de modèles politico-économiques. Cela m’amena à quitter l’Université de Washington en 1983, après y avoir été pendant 33 ans, et à aller à l’Université Washington à St. Louis, où il y avait un groupe enthousiaste de jeunes politologues et économistes qui cherchaient à développer de nouveaux modèles d’économie politique. Cela s’avéra être un déménagement des plus fructueux. J’ai créé le Center in Political Economy, qui continue d’être un centre de recherche créatif.

Le développement d’un cadre politico-économique pour explorer le changement institutionnel de long terme m’occupa durant toutes les années quatre-vingt et m’amena à publier Institutions, Institutional Change and Economic Performance en 1990. Dans ce livre, j’ai commencé à réfléchir sérieusement au postulat de rationalité. Il est clair que nous devons réussir à expliquer pourquoi les gens font les choix qu’ils font ; pourquoi des idéologies comme le communisme ou le fondamentalisme musulman peuvent façonner les choix que les gens font et orienter la trajectoire que suivent les économies sur de longues périodes de temps. On ne peut simplement pas prendre en compte les idéologies sans creuser en profondeur dans la science cognitive pour chercher à comprendre la manière par laquelle l’esprit apprend et fait des choix. Depuis 1990, mes divers travaux visent à traiter cette question. J’ai toujours beaucoup de chemin à parcourir, mais je crois que comprendre comment les gens font des choix ; sous quelles conditions le postulat de rationalité s’avère être un outil utile ; et comment les individus font des choix dans un contexte d’incertitude et d’ambigüité sont des questions fondamentales auxquelles nous devons répondre de façon à faire davantage de progrès dans les sciences sociales. (…)

Depuis que j’ai reçu le prix Nobel en 1993, j’ai continué mes recherches visant à développer un cadre analytique qui améliorerait notre compréhension des changements économiques, sociaux et politiques de long terme. Avec cet objectif en tête, j’ai davantage creusé la science cognitive et j’ai cherché à comprendre la manière par laquelle l’esprit et le cerveau fonctionnent et comment cela est lié à la manière par laquelle les gens font leurs choix et adoptent leurs systèmes de croyances. Cela sous-tend clairement le changement institutionnel et est une condition préalable pour développer une théorie à propos du changement institutionnel. J’ai aussi cherché à intégrer la théorie politique, économique et sociale puisqu’une théorie pertinente du changement économique ne peut être développée dans le seule cadre de la science économique, mais doit s’imprégner des sciences sociales et de la science cognitive. L’un des résultats de ces travaux fut le livre (…) Understanding the Process of Economic Change. Ces divers efforts m’ont notamment amené à m’associer avec Ronald Coase (qui gagna le prix Nobel en 1991) pour créer l’International Society for the New Institutional Economics. »

Douglass C. North, autobiographie publiée en 1993, complétée en mai 2005. Traduite par Martin Anota

aller plus loin... lire « Les institutions comme source d’avantage comparatif »

Tag - institutions

samedi 28 novembre 2015

Petite autobiographie intellectuelle de Douglass North

Par Martin Anota le samedi 28 novembre 2015, 12:00 - Epistémologie et histoire de la pensée

vendredi 26 juillet 2013

Ressources naturelles et institutions politiques : l’Etat rentier

Par Martin Anota le vendredi 26 juillet 2013, 18:18 - Développement

« Penchons-nous à nouveau sur les liens entre ressources naturelles et institutions. Dans un précédent billet, nous avons vu qu’il y avait débat quant à savoir si l’abondance des ressources naturelles sapait ou non la démocratie. L'autre débat qui a relié la question de l’abondance en ressources naturelles, en particulier le pétrole, à celle des institutions politiques, porte autour de la notion d’"État rentier" (rentier state).

Emis la première fois par l'économiste iranien Hossein Mahdavy en 1970 dans son article “The Pattern and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran”, cette notion suggère que si un pays est fortement dépendant des ressources naturelles, en particulier pour le financement du gouvernement, alors cette dépendance conduit à un affaiblissement de l’Etat.

En d'autres termes, État rentier = Etat faible.

Cela tend aussi à nourrir l’irresponsabilité (unaccountability), car si un Etat peut se financer via les rentes tirées des ressources naturelles, alors il n'a pas besoin de développer un système budgétaire pour taxer la population. Quand les gens ne sont pas imposés par le gouvernement, selon cet argument, ils sont moins enclins à rendre le gouvernement responsable (accountable).

Ces idées ont suscité une abondante littérature en sciences sociales. Elles trouvent également de nombreuses résonances dans l'histoire économique. Dans notre livre Why Nations Fail, par exemple, nous avons vu comment l'afflux des richesses minérales en provenance des colonies américaines au seizième siècle a contribué à réduire les freins et contrepoids sur l’Etat espagnol, mais aussi à le rendre moins efficace. En effet, l'Espagne est passée du statut de potentielle puissance dominante en Europe à celui de perdant dans la compétition géopolitique européenne.

À notre connaissance, il n'existe pas encore de test empirique convaincant de la thèse de l'État rentier, peut-être parce qu'il est très difficile de mesurer la "capacité" ou la "force" de l'Etat.

Il semble probable que bon nombre des enjeux qui ont surgi dans la littérature empirique sur les liens entre, d’une côté, les ressources naturelles et, de l’autre, la croissance économique et la démocratie soient pertinents.

Peut-être que l’abondance des ressources naturelles peut affaiblir la capacité de l'Etat en certaines circonstances, mais dans d'autres cas, il semble tout à fait probable qu’elle puisse la renforcer. Par exemple, les monarchies du golfe persique n'avaient presque aucune infrastructure étatique ou bureaucratique moderne quand ils ont découvert le pétrole et qu’ils ont commencé à l’exploiter. Aujourd'hui, ces Etats sont beaucoup plus larges et capables, même s’ils sont complètement financés par le pétrole. »

Daron Acemoglu et James Robinson, « Natural resources and political institutions: The rentier state » in Why Nations Fail (blog), 25 juillet 2013.Traduit par M.A.

samedi 20 juillet 2013

La Grande Muraille et les réformes institutionnelles en Chine

Par Martin Anota le samedi 20 juillet 2013, 09:50 - Développement

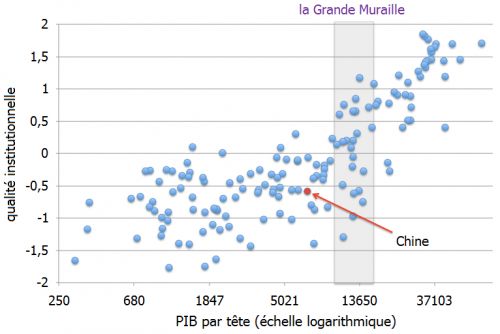

« Dans une colonne du New York Times, Paul Krugman fait valoir que l'économie chinoise va avoir de plus en plus fortes difficultés avec son modèle actuel de croissance. Il utilise l'expression que la Chine est sur le point d’heurter sa Grande Muraille (d'un point de vue économique). Il y a quelques années, Ilian Mihov et moi-même avions écrit un papier que nous avons appelé "The Great Wall" pour parler des enjeux auxquels de nombreux pays sont confrontés lorsqu’ils vont au-delà d'un certain niveau de développement. D'autres ont appelé ce dernier la "trappe à revenu intermédiaire" (middle-income trap). (…) »

Antonio Fatás, « China getting close to hit the Great Wall », in Antonio Fatás and Ilian Mihov on the Global Economy (blog), 19 juillet 2013.

« L'argument selon lequel la qualité des institutions est importante pour la croissance n'est pas nouveau et beaucoup ont déjà écrit à ce sujet, mais nous mettons l'accent sur l'évolution des relations entre les institutions et la croissance au cours des différents stades de développement. Dans les premières phases de la croissance, la relation entre les institutions et le revenu par habitant est très faible (il n’y a pas besoin de réforme radicale), alors qu’elle devient très forte pour des niveaux plus élevés de développement.

Nous avons mis à jour notre graphique originel avec des données plus récentes (datant de 2010) et nous le présentons ci-dessous (la qualité des institutions correspond à la moyenne de six indicateurs de gouvernance produits par la Banque mondiale ; le PIB par habitant est calculé en termes de PPA).

Les conclusions de nos travaux antérieurs demeurent. Le tableau suggère qu'il existe deux phases de croissance. Durant la première phase, la réforme institutionnelle est moins pertinente. Quand nous regardons le tableau, nous ne voyons presque pas de corrélation entre la qualité des institutions et le revenu par habitant pour de faibles niveaux de développement. Pour être clair, tout le monde est en croissance dans cette partie du graphique, ce qui suggère que quelque chose se passe dans les pays en croissance (en déplacement vers la droite). La réussite économique dans cette région est le résultat de bonnes "politiques" par opposition aux profonds changements institutionnels qui s’avèrent nécessaires plus tard (vous pouvez également les appeler "réformes économiques" par opposition aux réformes institutionnelles).

La deuxième phase de croissance concerne les pays ayant un niveau de PIB par habitant supérieur à 10,000 - 12,000 dollars. C'est dans cette deuxième phase que la corrélation entre les institutions et le revenu par habitant est forte et positive. Aucun pays riche n’a d’institutions faibles, donc la réforme institutionnelle apparaît comme une condition à la poursuite de la croissance.

Dans notre article originel, nous avons appelé cette région la "Grande Muraille" (Great Wall). Soit les économies franchissent la muraille pour devenir riche, soient elles la heurtent et y restent coincées. Les économies qui illustrent cette idée de prise au piège sont l'ex-Union soviétique qui s'est effondrée après s’être révélée incapable de "passer à travers" la muraille avec son cadre institutionnel ou encore les économies d'Amérique latine comme le Venezuela et l'Argentine qui ont des revenus autour de ce niveau et qui ne semblent pas mesure de déplacer leur économie à l'étape suivante.

Nous avons appelé ce seuil "La Grande Muraille" comme référence à la Chine, un pays qui, au cours des dernières décennies, a affiché la plus forte croissance du revenu par habitant au monde avec un ensemble d'institutions qui sont considérées comme faibles (du moins par rapport aux économies avancées). La Chine est mise en évidence dans notre graphique ci-dessus et nous pouvons voir qu’elle est encore dans la première phase de croissance, mais qu’elle se rapproche de plus en plus du mur. (…)

Il est difficile de caractériser les deux phases de croissance et d’expliciter les réformes nécessaires pour aller de l'une à l'autre. Les recommandations politiques ne sont par ailleurs pas forcément les mêmes pour les différents pays. Pour une analyse très détaillée de la réforme institutionnelle, je recommande vivement le livre de Daron Acemoglu et de James Robinson, Why Nations Fail. Leur travail met en évidence la nécessité de développer des institutions inclusives pour passer à la deuxième phase de croissance (vous découvrir leur réflexion sur leur blog et y trouver un lien vers leur livre). D'autres ont développé des conceptions alternatives pour réfléchir aux différentes phases de croissance. C'est le cas de Dani Rodrik qui met l'accent sur le rôle joué par les différents secteurs dans cette transition. »

Antonio Fatás, « The Great Wall and Chinese Reforms », in Antonio Fatás and Ilian Mihov on the Global Economy (blog), 26 mars 2012.

aller plus loin… lire « Eviter la trappe à revenu intermédiaire », « Les institutions comme source d’avantage comparatif » et « La croissance selon Rodrik ».

lundi 8 juillet 2013

Le paradoxe égyptien : sauver la démocratie pour la repousser

Par Martin Anota le lundi 8 juillet 2013, 22:02

« Le premier gouvernement librement élu d'un pays où une grande partie de la société est privée de ses droits, de tout pourvoir, (…) est évincé par un coup d'Etat militaire qui prétend sauver la démocratie et qui est soutenu par les anciennes élites et les "libéraux". Résultat ? Trois autres coups d'Etat militaires et, 50 ans plus tard, une société profondément polarisée où aucune politique réellement inclusive n’est susceptible d’être mise en place.

Non, nous ne parlons pas de l'avenir de l'Egypte (pas directement en tout cas). Nous venons juste de décrire ce qui s'est passé en Turquie en 1960 comme nous l'avons déjà fait dans nos précédents billets. En Turquie, la première transition vers une véritable démocratie multipartite a eu lieu en 1946 avec la fondation du Parti démocrate (DP ou Demokrat Parti). Elle survint après deux expériences avec une démocratie multipartite contrôlée, au cours desquelles même les partis d'opposition de façade formés par des partisans du régime reçurent tellement de soutien qu'ils ont dû être dissous par Mustafa Kemal Atatürk, le dirigeant autocratique du pays.

En 1950, à la grande déception des élites de l’Etat et des militaires, le DP est arrivé au pouvoir avec une victoire écrasante aux élections, donnant pour la première fois la voix à des millions de Turcs qui étaient jusque-là privés de leurs droits. Inévitablement, cela impliquait une rhétorique populiste et teintée d'islam. Mais les élites du DP n’étaient elles-mêmes pas des anges (quelqu'un est-il surpris ?). Une fois qu'elles ont vu leur popularité décliner, elles ont tout simplement adopté les pratiques de leurs rivaux en nourrissant la corruption, en prenant des mesures répressives et en muselant férocement les médias.

Le 27 mai 1960, l'armée lance un coup d’Etat, largement soutenu par la bureaucratie, par les élites intellectuelles et par les soi-disant "libéraux" pro-démocratie. Après tout, n’est-ce pas l'armée qui venait de sauver la démocratie du DP et de son leader populiste, Adnan Menderes ? L'armée s’est empressée de pendre trois des dirigeants du DP, notamment le Premier ministre Menderes. L'armée est intervenue trois fois dans la vie politique turque au cours des quarante années suivantes. Les racines des problèmes actuels de la Turquie se trouvent en partie dans la polarisation que le coup d’Etat a aggravée en arrachant le pouvoir des mains de ceux qui s’étaient sentis impuissants durant si longtemps.

Qu'est-ce qui se serait passé si le coup d'Etat militaire n’avait pas eu lieu ? Personne ne le sait. (…) Menderes et les autres élites du DP auraient inévitablement endommagé l'économie ou fait basculer la société dans la soumission avant la prochaine élection pour instaurer leur propre dictature. Possible, mais peu probable. Au contraire, ils auraient probablement été chassés du pouvoir aux élections suivantes sans que la démocratie turque ne soit remise en cause.

La même chose vient d’arriver en Egypte avec les Frères musulmans et Mohamed Morsi. Bien sûr, les Frères musulmans, une fois au pouvoir, ne faisaient plus preuve de la conciliation, ni de la recherche de compromis qu'ils avaient affichées lors des élections pour gagner les voix des libéraux et des gauchistes (…). Bien sûr, Morsi était devenu autoritaire, en essayant de mettre ses proches à des postes de pouvoir au sein de la bureaucratie d'Etat (comme les militaires et Moubarak l’avaient fait auparavant). Bien sûr, l'économie était déprimée (mais pas seulement à cause de sa mauvaise gestion par la Fraternité, mais aussi en raison de l'instabilité qui accompagne naturellement ces profondes transformations sociales).

Qu'est-ce qui se serait passé si le coup d'Etat militaire du mercredi 3 Juillet 2013 qui a chassé Morsi du pouvoir pour l’amener en détention militaire n’avait pas eu lieu ? Encore une fois, nous ne savons pas. L'économie aurait peut-être été si profondément affectée que de plus violentes manifestations auraient éclaté. Les Frères musulmans pourraient avoir si fortement contrôlé les artères du pouvoir qu'ils auraient instauré leur propre dictature et empêché ainsi définitivement la mise en place d’institutions politiques plus inclusives en Egypte.

Tout est possible, mais (…) certains risques étaient préférables au retour de l'armée soutenu par des soi-disant libéraux qui appellent désormais au retour de la société sous le contrôle militaire. En fait, le mouvement rebelle, qui a recueilli plus de 20 millions de signatures pour appeler à des élections présidentielles anticipées, suggère que les Frères musulmans auraient été facilement battus aux élections, si seulement leurs adversaires avaient pu attendre leur heure.

Tout comme la Turquie, ce dont l'Egypte avait besoin, c'était que ceux qui accédaient au pouvoir pour la première fois perdent pacifiquement une élection - non pas parce que leurs adversaires ne peuvent tolérer leur pensée (…), mais tout simplement parce qu'ils se sont trompés et qu’ils n'ont pas su bien gouverner, parce qu'ils ont perdu le soutien des gens ordinaires et ont alors à reprendre le chemin par lequel ils étaient arrivés, celle des urnes. Tout comme en Turquie, l'Egypte avait besoin de garanties de la part des deux parties qu'une politique inclusive soit mise en place et que tous les segments de la société puissent partager le pouvoir, indépendamment de leur croyance, de leur religion, de leur genre et de leur statut social.

Au lieu de cela, nous avons entre les mains un coup d'Etat militaire qui confirme les pires craintes d'une très large fraction de la population, notamment la crainte que les élites soi-disant libérales et l’armée qui ont gouverné le pays pendant si longtemps vont tout faire pour ne pas partager le pouvoir avec eux (n’oublions pas que Moubarak et ses acolytes, avec l'armée, avaient également mis sur la touche les jeunes et les libéraux qui sont désormais devenus les alliés des soldats). Comment ce segment de la société pourra-t-il faire confiance à la politique démocratique ? Comment pouvons-nous attendre d'eux qu’ils ne s’échinent pas à saper leurs adversaires lorsqu'ils accèdent au pouvoir au niveau national ou local ? Comment pouvons-nous maintenant espérer mettre fin à la loi d'airain de l'oligarchie égyptienne ? On dirait que, comme en Turquie, le chemin vers la vraie démocratie en Egypte sera long, ardu et parsemé d'occasions manquées. »

Daron Acemoglu et James Robinson, « The Egyptian paradox: Saving democracy and setting it back », in Why Nations Fail (blog), 5 juillet 2013.

vendredi 5 juillet 2013

Turcs Noirs, Turcs Blancs

Par Martin Anota le vendredi 5 juillet 2013, 23:42

« S’il y a en effet de puissantes continuités entre les institutions ottomanes et celles du début de la République turque, alors le fait qu’il y ait des continuités entre les premières années de la République et aujourd'hui ne devrait surprendre personne.

Dans l'intervalle, la Turquie a balayé un régime de parti unique et a eu des périodes d'élections démocratiques assez concurrentielles. Mais cela a toujours été dans l'ombre de trois processus sociaux hérités du début de la République : une armée puissante, des institutions étatiques faibles qui ne sont pas indépendantes de ceux qui contrôlent le gouvernement et enfin de profondes divisions au sein de la société.

Un aspect de ces divisions, qui a été particulièrement déterminant pour l'histoire récente de la Turquie, a été capturé avec concision par le premier ministre Tayyip Erdogan quand il a dit (voir ici) : "Dans ce pays, il y a une ségrégation entre les Turcs Noirs et les Turcs Blancs. Votre frère Tayyip appartient aux Turcs Noirs". Les Turcs Blancs sont ici les élites kémalistes éduquées et aisées qui s’appuient sur certaines des idées d'Atatürk. Ils sont souvent associés à la bureaucratie de l'Etat et à l'armée. Les Turcs Noirs sont ceux que les Turcs Blanc considèrent comme peu instruits, appartenant à la classe inférieure et qui sont soit paysans, soit incapables de se défaire de leur héritage paysan. Même si la terminologie de Turcs Noirs et Blancs n’est entrée dans le lexique turc que récemment, pour comprendre ce que Tayyip Erdoğan a signifié nous devons revenir aux divisions et aux lignes de faille qui l’on observait déjà dans la société ottomane au dix-neuvième siècle.

La religion (l’Islam) a joué un rôle central dans la société ottomane, qui comprenait principalement des travailleurs agricoles, peu éduqués. Comme nous l'avons discuté dans notre ouvrage Why Nations Fail, l'Etat central s’est donné beaucoup de mal pour limiter la diffusion des informations afin de contrôler la société. Bien que l'Etat central ait été en mesure de dominer depuis plusieurs siècles la pratique et pensée religieuses, y compris les érudits religieux (les oulémas), la croyance religieuse possède inévitablement ses propres dynamiques. Ces dynamiques se sont intensifiées au cours du dix-neuvième siècle, lorsque les populations non musulmanes qui étaient précédemment asservies se levèrent et acquirent souvent avec succès leur indépendance dans les territoires européens de l'Empire.

La "contre-révolution" de 1909 contre le régime du CUP (Comité Union et Progrès) (…) avait ses racines dans la réaction de la couche inférieure des oulémas, même si elle a probablement été fomentée et financée par Abdülhamit. (Il est intéressant de noter que, témoins de l'asservissement des institutions de l'État et même de l’établissement religieux et juridique, les échelons supérieurs des oulémas semblent avoir été heureux de s’associer avec le CUP, qui contrôlait désormais le gouvernement.) Ils ont été en mesure de s’appuyer sur les attitudes conservatrices qui furent suscitées par les craintes de voir leur mode de vie, leur religion et sur l'ordre menacés.

Après des tentatives ratées pour mobiliser les attitudes religieuses conservatrices de la majorité de la population, le CHP (Cumhuriyet Halk Partisi ou Parti républicain du peuple) d'Atatürk a commencé à regarder la religion et la grande partie de la majorité des paysans comme des obstacles à leur projet. Il n’était pas étonnant alors que bon nombre des réformes du CHP ont directement visé à réprimer la religion, à réduire cette majorité des paysans au silence, à la mettre à l'écart et à imposer de nouvelles langue, historiographie et culture au peuple turc.

La domination militaire et politique du CHP ainsi que sa volonté à recourir à la force si nécessaire ont assuré que le projet kémaliste réussisse jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale sous les auspices du règne du parti unique (CHP). Des fissures dans le système étaient déjà apparues, cependant. En 1946, le Parti démocrate (DP ou Demokrat Parti) a été fondé par les anciens membres du CHP. Bien que les dirigeants du CHP aient d'abord pensé pouvoir contrôler ce nouveau parti, cela s'est finalement avéré impossible. En 1950, le DP est arrivé au pouvoir avec une victoire écrasante aux élections. Ses députés, et certainement ses partisans, étaient plus ruraux et travaillaient dans le commerce et dans les petites et moyennes entreprises (ce qui contrastait avec les fonctions bureaucratiques ou militaires de la majorité des députés du CHP). Ce fut le début de l'ascension politique de ceux qui seront par la suite connus sous le nom de Turcs Noirs.

Nous discuterons des implications économiques du régime du DP dans un autre billet. Ce qui nous intéresse ici est la fin de la période du DP. Le premier coup d'Etat militaire en Turquie a eu lieu le 27 mai 1960. Celui-ci met un terme à la première expérience de la Turquie avec la démocratie. L'armée s’empresse de pendre trois des dirigeants du DP, y compris le Premier ministre Adnan Menderes.

Le DP et Menderes sont certainement devenus autoritaires à la fin de leur règne, en s’appuyant sur la répression et en censurant les médias. Mais on peut aussi voir les racines du coup d'Etat militaire dans la capacité du DP à mobiliser de larges segments de la population jusque-là exclus de la vie politique et aussi les raisons de son succès dans l'utilisation de la religion à des fins politiques. Étonnamment, le coup d'Etat militaire contre le premier gouvernement à avoir été élu par le peuple dans l'histoire turque a reçu le soutien enthousiaste de la "gauche turque" parce que cette dernière trouve ses origines dans la bureaucratie de l'Etat et dans l'armée et s’est ainsi naturellement affiliée au CHP (…).

Les conflits au sein de la société turque qui sont apparus à la surface, puis portés au point d'ébullition au cours des décennies suivantes (…) ne sont pas seulement une répétition des conflits entre les élites du CHP et du DP et leurs partisans. Au contraire, le bref épisode démocratique des années cinquante a prouvé que les élections n’apporteraient pas facilement des politiques inclusives en Turquie. Les élites du CHP n’ont pas supporté de perdre l'élection, alors elles cherchèrent immédiatement à déstabiliser le gouvernement du DP. Les élites du DP n'ont pas hésité en retour à user de leur pouvoir et de leur contrôle sur l'Etat (…) pour saper le CHP (en tentant de fermer le CHP de la même façon que les forces kémalistes avaient auparavant cherché à fermer les partis de l’opposition et tout comme elles chercheront à le faire plus tard). Ces événements, rendus possibles en raison de l'absence de bureaucraties et d’institutions d’Etat qui soient indépendantes, se sont répétés au cours des 50 années suivantes.

En effet, il est difficile de manquer les parallèles entre l'AKP et le DP. Il ne devrait donc pas être surprenant que les lignes de bataille soient également similaires, et le conflit qui a opposé les forces kémalistes du CHP et les élites militaires avec le "populisme religieux" du DP réémergera dans les conflits entre les nouveaux kémalistes d'un côté et l'AKP et les Turcs noirs de l’autre.

Dans les années qui ont suivi, les militaires se sont de plus en plus définis comme les défenseurs de (…) l'idéologie kémaliste. Ils ont purgé les officiers qu'ils soupçonnaient d’avoir de fortes croyances religieuses ou un zèle kémaliste insuffisant.

Alors, peut-être de façon prévisible, le manque de confiance et la spirale d'animosité entre les élites kémalistes et le DP des années cinquante ont atteint des proportions alarmantes dans les années deux mille lorsque l’établissement politique kémaliste et surtout l'armée adoptèrent une attitude hostile envers l'AKP (dont le chef, Tayyip Erdoğan, a été empêché de prendre part aux élections de 2002 et ne put prendre le pouvoir qu’après avoir été débarrassé de l’accusation d'incitation à la haine religieuse).

L'armée s’est empressée de menacer l'AKP d’un autre coup d'Etat avec une note sur son site internet en avril 2007, juste après que l'AKP ait pris le contrôle de la présidence (les militaires avaient pris plusieurs fois des mesures contre les gouvernements élus entre 1960 et 2002, notamment en 1997 contre le Refah Partisi qui pourrait être considéré comme un précurseur de l'AKP, même si l'AKP a pris en partie ses distances avec ce parti et a généralement adopté une attitude plus libérale sur de nombreuses questions). Elle a également menacé de poursuites contre l'AKP dès le début. Fait inquiétant, la Cour constitutionnelle a entamé des procédures pour fermer l'AKP parce que leur perspective religieuse violait la Constitution. (…) L'épouse du nouveau président, le numéro deux de l'AKP, Abdullah Gül, portait le foulard, quelque chose que la Constitution turque interdit dans les lieux publics.

Mais la situation était différente en 2007 par rapport à 1960. L'AKP a déjà organisé de plus profonds réseaux sociaux au sein de la société turque moderne et il a pris le contrôle d'une grande partie de la bureaucratie et d’une police de plus en plus militarisée, alors que le statut de l'armée dans la société turque était dans un plus bas historique. Cette fois-ci, les kémalistes et les Turcs blancs ont perdu. »

Daron Acemoglu et James Robinson, « Black Turks, White Turks », in Why Nations Fail (blog), 20 février. Traduit par M.A.

« billets précédents - page 1 de 2