« (…) Je parcourais la Stanford Encyclopedia of Philosophy et je suis tombé sur ce paragraphe de l’article de Kevin Vallier sur le néolibéralisme: "Il est davantage justifié de dire que le néolibéralisme est une renaissance des idées libérales classiques au vingtième siècle répondant à certains défis spécifiques à ce dernier. Le néolibéralisme est apparu à la fin des années 1940 en réponse à trois idéologies du vingtième siècle qui conseillaient un Etat de grande taille : le communisme (comme la forme la plus proéminente du socialisme), le fascisme et la social-démocratie. Les néolibéraux cherchaient à confiner le pouvoir de l’Etat à un éventail de fonctions bien plus limité que celui du vaste Etat de ces trois variétés. Les travaux de Hayek sur les systèmes informationnels étaient une réponse à la planification centrale. Le monétarisme de Friedman a été une réponse à la politique macroéconomique keynésienne. Et le programme de recherche du choix public de Buchanan était une réponse à l’économie de l’équilibre général et à l’économie des défaillances de marché".

Je suis trop ignorant pour commenter la première phrase, mais je trouve le reste intéressant parce que j’ai toujours affirmé que l’une des meilleures façons de critiquer le néolibéralisme consiste à utiliser l’économie universitaire. J’ai écrit qu’"il m’est difficile de voir comment une critique efficace du néolibéralisme pourrait ne pas se baser, du moins en partie, sur la science économique".

Je pense que beaucoup à gauche trouveraient étrange cette idée, parce qu’ils voient souvent le néolibéralisme comme étant en partie dérivé de ce qu’ils appellent l’"économie néoclassique". C’est là où le paragraphe de Vallier fait son entrée. Les auteurs qu’il cite étaient impliqués dans deux projets simultanés. L’un consistait à argumenter dans la science économique même et l’autre consistait à utiliser les idées économiques dans leurs écrits plus politiques. Ils parvinrent très bien à faire les deux, mais il y a d’importantes limites à ce succès au sein de la science économique. Si vous regardez l’économie universitaire d’aujourd’hui, il apparaît que Friedman a échoué dans sa tentative de discréditer la politique macroéconomique keynésienne. Tandis que la théorie du choix public a réussi à introduire les méthodes économiques dans la science politique, cela n’a pas arrêté les économistes de parler beaucoup des défaillances de marché et de la façon par laquelle l’Etat peut intervenir sur les marchés pour les régler.

Par conséquent, l’économie universitaire est très différente de l’économie dont les néolibéraux se plaisent à parler. Je me suis parfois amusé de voir que les interprétations néolibérales de l’économie sont ce que vous pourriez obtenir en suivant une première année de cours en économie tout en en manquant la moitié des séances. Pourtant, parce que les idées économiques sont très puissantes, un usage sélectif de cette théorie peut être assez persuasif et des individus comme Hayek ou Friedman ont été très bons pour ce faire. Mais parce qu’ils étaient sélectifs de façon à persuader, leurs idées sont devenues très vulnérables à un usage plus général de la théorie économique et des données empiriques.

L’exemple le plus évident concerne le marché lui-même. Alors que les économistes vont souligner les avantages en termes d’efficacité des échanges marchands, ils sont aussi des experts à propos de la façon par laquelle les marchés échouent à délivrer un résultat efficient, des raisons pour lesquelles ils risquent d’échouer et de la façon par laquelle l’Etat peut intervenir pour traiter ces défaillances de marché. Un exemple classique est celui des externalités comme la pollution. Et tandis que l’efficience est bonne à avoir, cela ne signifie pas que l’allocation résultante est optimale d’une perspective sociale et une grande partie de l’économie publique et de la macroéconomie se penche sur le bien-être social.

Les discussions du néolibéralisme comme idéologie ou ensemble d’idées politiques se focalisent généralement sur la primauté des marchés comme idée centrale. Mais ce serait une erreur de prendre ce que les néolibéraux disent à propos des marchés comme une bonne représentation des marchés concrets. L’un des exemples les plus flagrants est la justification de la rémunération des PDG comme étant "déterminée par le marché", alors qu’en réalité la rémunération des PDG est généralement fixée par un comité composé d’administrateurs et de PDG d’autres entreprises. Quelle est la différence entre cela et avoir des salaires fixés par une commission dirigée par le gouvernement ? Pourtant peu décriraient les salaires du secteur public fixés par les administrateurs du secteur public comme déterminés par le marché.

Dans un livre très intéressant, Colin Crouch a défini le néolibéralisme comme "une stratégie politique qui cherche à rendre nos vies aussi conformes que possible à l’idéal de libre marché de l’économiste". Pourtant, l’idéal de l’économiste d’un libre marché (un marché efficace discuté ci-dessus) requiert "une concurrence parfaite", ce qui signifie qu’il y a de nombreux producteurs et qu’aucun d’entre eux n’a le pouvoir de fixer les prix. Pourtant, les néolibéraux (à la différence des ordolibéraux) semblent peu se soucier du pouvoir de monopole quand cela concerne les entreprises. Par contraste, les néolibéraux sont heureux de s’attaquer au pouvoir de monopole quand il s’agit de celui des travailleurs et des syndicats, mais c’est un exemple classique d’un usage sélectif d’idées tirées de la science économique. Crouch le reconnaît en parlant de "néolibéraux de marchés" (market-neoliberals) et de "néolibéraux de sociétés" (corporate-neoliberals), mais je pense que cela montre davantage le problème qu’il ne le résout.

Peut-être que les néolibéraux aiment mettre l’accent sur le marché parce qu’il y a sur tout marché des sociétés qui produisent des biens et ils veulent soutenir les intérêts de ces sociétés relativement aux intérêts des travailleurs et de l’Etat. J’ai affirmé qu’une meilleure façon de décrire le néolibéralisme en pratique (les politiques poursuivies aux Etats-Unis et au Royaume-Uni par Reagan et Thatcher et les gouvernements subséquents) est de dire que le néolibéralisme utilise les concepts de la science économique pour promouvoir les intérêts du capital (les sociétés).

Prenons la privatisation par exemple. Tandis que la privatisation a introduit de la concurrence (et par conséquent l’idée d’un marché concurrentiel) dans certains cas, elle ne l’a pas fait dans d’autres. La distribution de l’eau, par exemple, reste très proche de la définition que l’économiste donne d’un monopole naturel où la concurrence est impossible. Il n’y a pas de marché où différentes entreprises sont en concurrence pour vendre de l’eau aux consommateurs, mais juste un seul fournisseur qui envoie des facturs chaque trimestre, ce qui est exactement ce qui est survenu quand les entreprises de l’eau étaient publiques.

Ce qu’un secteur de l’eau privatisé introduit qu’un secteur de l’eau nationalisé n’apporte pas est une maximisation du profit conçue pour fournir des dividendes aux actionnaires. Donc, les néolibéraux vont chanter les louanges de la maximisation du profit en disant qu’elle assure une production efficiente. C’est comme utiliser la science économique pour justifier la privatisation, mais de nouveau de façon sélective. En situation de monopole, une entreprise maximisant son profit va fixer les prix à un niveau trop élevé et peut investir trop peu. C’est pourquoi la privatisation est typiquement couplée à un régulateur, mais les agences de régulation peuvent être facilement capturées, donc l’effet net sur l’efficacité de la privatisation n’est pas clair. Donc, la privatisation des monopoles naturels ne tient pas tant à la création de marchés ou à l’utilisation impartiale de la science économique, mais plutôt à appliquer de façon sélective des idées économiques particulières pour créer du capital privé.

Un autre aspect du néolibéralisme en pratique, la réduction des impôts sur les plus aisés, est encore plus intéressant à cet égard. De nouveau, cela n’a rien à voir avec les marchés, mais implique l’usage sélectif de bribes de science économique pour poursuivre des fins politiques. La justification standard pour la réduction des impôts est qu'elle est censée accroître les incitations à offrir du travail, mais cela s’applique aussi bien au travailleur en bas de la hiérarchie qu’au PDG. Tous deux sont des créateurs de richesse. Pour utiliser le jargon économique, tous les impôts sont sources de distorsions (ils réduisent l’efficacité), mais pas seulement ceux des hauts revenus.

Cet exemple est particulièrement intéressant parce que, comme Vallier le note, ce qui est appelé "l’économie du ruissellement" (trickle-down economics) ne fait pas partie du néolibéralisme de Hayek ou de Friedman. Il n’est pas non plus clairement dans les intérêts des sociétés comme entités, parce que de moindres taux marginaux d’imposition n’aident pas à accroître les profits. En effet, une théorie visant à expliquer pourquoi la rémunération des PDG est si élevée est que c’est la conséquence de faibles marginaux d’imposition (voir ici) et une forte rémunération des PDG représente une (petite) déduction des profits.

La distinction entre le capital (sous la forme de sociétés) et les riches (les PDG ou actionnaires) peut sembler pédante, mais je pense qu’elle est devenue centrale au développement du néolibéralisme. Bien que certains à gauche aiment à qualifier de néolibéraux les gouvernements de Johnson ou de Trump, ces derniers ne sont pas des néolibéraux comme Thatcher ou Reagan. Thatcher a aidé à créer le marché unique de l’UE parce que cela bénéficiait au capital du Royaume-Uni impliqué dans le commerce international, mais Johnson, en promouvant le Brexit, fit l’opposé, parce qu’il a été soutenu par des individus très riches (en particulier des propriétaires de journaux) qui avaient leurs propres intérêts individuels à une sortie de l’UE. Le libre échange et le libre mouvement du travail bénéficient au capital, mais Trump s’est attaqué aux deux.

Ironiquement, je pense que vous pouvez utiliser des arguments souvent associés à Buchanan pour expliquer ce paradoxe apparent. Buchanan voulait suggérer que l’Etat serait incapable de corriger pleinement les défaillances de marché parce que les incitations auxquelles les politiciens sont soumis les amènent à se détourner de l’intérêt public. Mais en principe la même chose peut arriver aux politiciens qui ont commencé en voulant promouvoir les intérêts du capital, mais qui, sous l’effet des incitations auxquels ils furent soumis (via les donations des riches ou des pressions émanant des propriétaires de médias), ont été amenés à promouvoir des politiques qui agissent à l’encontre des intérêts du capital. C’est pourquoi certains néolibéraux peuvent prétendre que le Brexit était une bonne idée en imaginant que les réglementations relatives au travail ou à l’environnement étaient plus onéreuses dans les entreprises en général que la bureaucratie associée au commerce avec le Brexit. C’était un non-sens, mais les incitations auxquelles ils faisaient face les poussaient dans cette direction.

Même si je vous ai convaincu que l’économie universitaire peut être un outil très efficace pour critiquer les idéologies comme le néolibéralisme, cela a un revers évident : l’économie universitaire peut à son tour être influencée (et dans certains cas être biaisée) par les idéologies. Comment ceux en-dehors de l’économie universitaire savent dans quelle mesure cela continue dans l’économie universitaire aujourd’hui ? Ce qui empêche l’idéologie d’influencer en permanence l’économie universitaire est la discipline basée sur l’empirique. Donc il est approprié de nous tourner vers l’empirique quand nous évaluons l’influence de l’idéologie sur l’économie universitaire orthodoxe.

Comme je l’ai déjà mentionné, les arguments de Friedman contre le réglage fin keynésien n’ont jamais eu de soutien généralisé parmi les universitaires et n’ont qu’un faible écho aujourd’hui. A travers le monde, les banques centrales modifient les taux d’intérêt à un rythme mensuel de façon à réguler le cycle d’affaires. Comme je l’ai aussi noté, beaucoup d’universitaires étudient les défaillances de marché. Un autre exemple a été l’austérité, à laquelle la majorité des universitaires s’est opposée, une majorité qui était proche d’un consensus avec la multiplication des analyses empiriques. A gauche, beaucoup d’économistes au cours des années 1960 et 1970 affirmaient que maintenir le chômage à un très faible niveau était essentiel et que les politiques de prix et revenus devaient être utilisées pour contenir l’inflation. De nouveau, les données empiriques n’étaient pas de leur côté et cette approche perdit du soutien parmi les économistes. (…) »

Simon Wren-Lewis, « Economics and neoliberalism », in Mainly Macro (blog), 15 août 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin... lire « Les économistes du FMI passent au crible les politiques néolibérales »

Tag - néolibéralisme

jeudi 17 août 2023

Economie et néolibéralisme

Par Martin Anota le jeudi 17 août 2023, 16:00

lundi 28 octobre 2019

Le Chili, l’enfant modèle du néolibéralisme tombé en disgrâce

Par Martin Anota le lundi 28 octobre 2019, 16:00 - Répartition et inégalités de revenu

Il n’est pas habituel pour un pays de l’OCDE de tirer sur la population et de tuer 16 personnes en deux jours d’émeutes à caractère social. (Peut-être que seule la Turquie, dans son conflit incessant contre la guérilla kurde, se rapproche le plus d’un tel niveau de violence.) C’est cependant ce que le gouvernement chilien, l’enfant modèle du néolibéralisme et de la transition vers la démocratie, a fait au cours de la dernière semaine au début des protestations qui ne présentent pas de signes d’apaisement malgré les réformes cosmétiques proposées par le Président Sebastian Piñera.

La chute en disgrâce du Chili est symptomatique de tendances mondiales qui révèlent les dommages provoqués par les politiques néolibérales au cours des vingt dernières années, allant des privatisations en Europe de l’Est et en Russie (…) aux plans d’austérité imposés aux pays en difficulté de la zone euro. Le Chili était présenté (…) comme un succès exemplaire. Les politiques agressives adoptées après la chute de Salvador Allende en 1973 et les massacres qui s’ensuivirent ont été adoucies avec la transition vers la démocratie, mais leurs aspects essentiels furent préservés. En effet, le Chili a présenté de remarquables performances en termes de croissance économique et, tandis qu’au cours des années soixante et soixante-dix il se plaçait au milieu du classement des pays d’Amérique latine en termes de PIB par tête, il est désormais le pays le plus riche d’Amérique latine. Il a bien sûr été aidé par les prix élevés du principal produit de base qu’il exporte, le cuivre, mais son succès en termes de croissance est incontestable. Le Chili en a été "récompensé" en accédant à l’OCDE, le club de pays riches. Il a été le premier pays d’Amérique du Sud à y faire son entrée.

Là où le pays a échoué, c’est dans le domaine des politiques sociales, qui étaient bizarrement considérées par beaucoup comme une réussite. Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, la Banque mondiale a fait les louanges des politiques chiliennes de flexibilisation du marché du travail, qui consistèrent à casser les syndicats et à imposer un modèle de négociations entre employeurs et salariés au niveau des branches plutôt que de permettre à une organisation syndicale de négocier pour l’ensemble des travailleurs. Le Chili a même été bizarrement présenté par la Banque mondiale comme un modèle de transparence et de bonne gouvernance, quelque chose que les pays en transition en Europe de l’Est étaient appelés à prendre comme exemple. Le frère de l’actuel Président chilien (tous deux sont les rejetons de l’une des familles les plus riches au Chili) est devenu célèbre pour avoir introduit, en tant que Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sous Pinochet, un système de retraites où les salariés payent des cotisations obligatoires à partir de leurs salaires pour les placer dans l’un des divers fonds de pensions et où ils reçoivent, une fois à la retraite, des pensions basées sur la performance de tels fonds. Les pensions de retraite devinrent l’objet d’un capitalisme de roulette russe. Mais au cours du processus, les fonds de pensions, qui imposaient des frais élevés, et leurs gestionnaires s’enrichirent. José Piñera a essayé de "vendre" ce modèle à la Russie d’Eltsine et aux Etats-Unis de George Bush, mais il échoua malgré le soutien puissant (et assez compréhensible) des communautés financières dans ces deux pays. Aujourd’hui, la plupart des retraités chiliens gagnent entre 200 et 300 dollars par mois dans un pays où le niveau des prix est d’environ 80 % de celui des Etats-Unis (selon le Projet de Comparaisons Internationales, un projet mené conjointement par les Nations unies et la Banque mondiale pour comparer les niveaux des prix à travers le monde).

Alors que le Chili se démarque en Amérique latine par le niveau de son PIB par tête, il se singularise aussi en termes d’inégalités. En 2015, son niveau d’inégalités de revenu était plus élevé que dans n’importe quel autre pays d’Amérique latine, à l’exception de la Colombie et du Honduras. Il dépasse même le niveau d’inégalités en Brésil. Au Chili, les 5 % les plus pauvres ont un niveau de revenu qui est environ le même que celui des 5 % les plus pauvres en Mongolie, tandis que les 2 % les plus riches jouissent d’un niveau de revenu équivalent à celui des 2 % les plus riches en Allemagne. Ce sont Dortmund et les banlieues pauvres d’Ulan Bator qui ont été réunis.

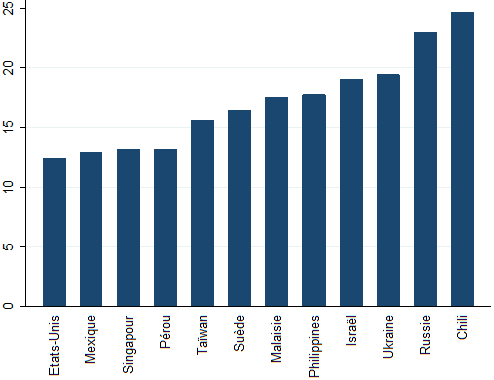

La répartition du revenu au Chili est extrêmement inégale. Mais la répartition du patrimoine l’est davantage encore. Ici, le Chili est exceptionnel, même en comparaison avec le reste de l’Amérique latine. Selon les données de 2014 de Forbes à propos des milliardaires dans le monde, la richesse combinée des milliardaires chiliens (il y en a douze) était égale à 25 % du PIB chilien. Les pays suivants d’Amérique latine ayant des niveaux élevés de concentration des richesses sont le Mexique et le Pérou, où la part du patrimoine des milliardaires est d’environ la moitié de celui du Chili (en l’occurrence, 13 % du PIB). Mais encore mieux : le Chili est le pays où la part détenue par les milliardaires, en termes de PIB, est la plus élevée au monde (si nous excluons des pays comme le Liban et Chypre, où plusieurs milliardaires étrangers "parquent" simplement leur richesse pour des raisons fiscales). Le patrimoine des milliardaires du Chili, relativement au PIB de leur pays, dépasse même celui des Russes.

GRAPHIQUE Patrimoine détenu par les milliardaires de chaque pays, rapporté au PIB de ce dernier (en %)

D’aussi amples inégalités de richesse et de revenu, combinées avec une pleine marchandisation de plusieurs services sociaux (l’eau, l’électricité, etc.) et des pensions de retraite qui dépendent des variations des cours boursiers, ont longtemps été "dissimulées" aux yeux des observateurs étrangers par la réussite du Chili à accroître son PIB par habitant. Mais les récentes protestations montrent que la hausse de ce dernier ne suffit pas. La croissance est indispensable pour le succès économique et la réduction de la pauvreté. Mais elle ne suffit pas : s’il n’y a pas de justice sociale et un minimum de cohésion sociale, les effets de la croissance se dissolvent en souffrances, en protestations et, oui, en tirs contre la population. »

Branko Milanovic, « Chile: The poster boy of neoliberalism who fell from grace », in globalinequality (blog), 26 octobre 2019. Traduit par Martin Anota

mardi 12 septembre 2017

Les révolutions en politique économique

Par Martin Anota le mardi 12 septembre 2017, 19:08 - Epistémologie et histoire de la pensée

« La Commission on Economic Justice organisée par le think tank Institute for Public Policy Research (IPPR) vient de publier un long rapport sur l’économie britannique appelé "Time for Change". (…) Sa conclusion est que nous devons connaître une révolution en matière de mise en œuvre de la politique économique, une révolution aussi profonde que celles qui ont été associées au gouvernement Attlee et à Thatcher après la Seconde Guerre mondiale. Le raisonnement derrière l’idée de révolutions en matière de politique économique a été développé par Alfie Stirling et Laurie Laybourne-Langton dans un article publiée The Political Quarterly.

Les auteurs adaptent les idées de La Structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn à la politique économique. Je ne veux pas m’attarder sur la légitimité ou les détails de cette entreprise. L’idée que certaines périodes impliquent de profonds changements dans la politique économique n’est pas vraiment controversée. De même, l’idée selon laquelle le paradigme défaillant va tout d’abord essayer de s’adapter avant d’être remplacé par l’idée révolutionnaire est facile à accepter. Vous n’avez qu’à regarder l’état des politiques actuelles au Royaume-Uni et aux Etats-Unis pour prendre au sérieux l’idée que ce qu’on appelle le néolibéralisme (l’ensemble des politiques et la vision du monde associés à Thatcher et Reagan) arrive à sa fin.

Il y a plein de choses dans l’article avec lesquelles je suis d’accord, du moins jusqu’aux conclusions. Mais je regrette que l’article se focalise de trop sur la macroéconomie et pense qu’il s’égare ainsi quelque peu. C’est comme si, après avoir emprunté l’idée de Kuhn et l’avoir appliquée à la politique économique, les auteurs se sentaient obligés de revenir à une discipline académique, la théorie macroéconomique, plutôt que de rester avec la politique économique dans son ensemble. Laissez-moi présenter comment je vois la transformation macroéconomique qui a pris place autour de l’époque de Thatcher et de Reagan.

Une énorme erreur que beaucoup de gens commettent est de penser que la théorie macroéconomique keynésienne conventionnelle était incapable d'expliquer la stagflation, mais aussi que les responsables de la politique économique adoptèrent en conséquence le monétarisme ou des idées des nouveaux classiques. La base pour comprendre la stagflation et réduire l'inflation était connue au moins depuis le fameux discours de Friedman en 1968, où celui-ci expliqua son idée de courbe de Phillips augmentée des anticipations. Cette courbe de Phillips n’a pas été utilisée pour guider la politique monétaire ou budgétaire avant la fin des années soixante-dix, car la plupart des décideurs de la politique économique et certains économistes étaient réticents à l'idée d'accroître le chômage en vue de réduire l'inflation.

Au Royaume-Uni, cet usage de la gestion de la demande globale pour contrôler l’inflation (ou sa contrepartie, qui fut l’abandon des tentatives à des contrôles directs comme les politiques de revenu) coïncida avec l’élection de Thatcher, mais aux Etats-Unis, elle fut initiée par Paul Volcker sous la présidence de Jimmy Carter. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, il a été associé aux tentatives de contrôle des agrégats monétaires, mais cela ne dura que quelques années. Vous pouvez penser que l’abandon des politiques de revenu s’inscrit dans une logique néolibérale, mais je pense pour ma part qu’il s’agit plutôt de la conséquence inévitable de l’inflation à deux chiffres.

Il y a eu une révolution en théorie macroéconomique, mais j'ai souligné ailleurs qu’elle ne colle pas au cadre kuhnien. La contre-révolution menée par les nouveaux classiques n'a pas donné d'analyse alternative de l'inflation : en fait, leurs inquiétudes étaient davantage d’ordre méthodologique. Il est vrai que ceux qui promurent cette contre-révolution étaient partisans du néolibéralisme et que vous pouvez relier le réductionnisme à l'individualisme (et donc le néolibéralisme), mais je pense que l’attrait de cette contre-révolution tient davantage à une collection de bonnes idées auxquelles l'orthodoxie d’alors résista, comme les anticipations rationnelles.

Le ciblage d'inflation par les banques centrales implique une tentative de gestion de l'économie d’une façon assez similaire à celle de l'activisme budgétaire keynésienne auparavant. La banque centrale est une partie de l’État. L'indépendance de la banque centrale au Royaume-Uni date de 1997 et elle était en vigueur aux Etats-Unis bien avant Reagan. La crise financière mondiale a porté un coup fatal à ce que j'appelle le "consensus sur l’assignation" (l’idée que la gestion de la demande doit être du ressort de la politique monétaire et le contrôle de la dette publique du ressort de la politique budgétaire), mais la popularité de cette assignation doit peu au libéralisme. Beaucoup ont beau fréquemment chercher à relier le ciblage d'inflation au néolibéralisme, mais on ne peut établir un tel lien selon moi.

Il est par conséquent problématique de chercher à relier la macroéconomie à l'essor du néolibéralisme et, surtout, cela nous détourne de la réelle révolution en termes de politique économique que représenta le néolibéralisme, en l’occurrence un changement dans l'attitude des responsables politiques vis-à-vis de presque tout genre d’intervention de l’État. (…) Il y a eu un déplacement correspondant du collectif (notamment avec l’attaque des syndicats) à l'individu, notamment avec l'idée que les "créateurs de richesse" (c'est-à-dire ceux qui obtiennent les plus fortes rémunérations) doivent justement être incités à créer de la richesse en réduisant l’imposition "punitive". L'argent public devint l’"argent du contribuable" et ainsi de suite.

Cette révolution néolibérale a été victorieuse, dans le sens où elle s’est maintenue pendant plusieurs décennies. Elle a provoqué, au travers ses excès, de sérieux problèmes et il est temps de la réexaminer. Mais, ironiquement, les tentatives de mise en place d’une politique macroéconomique véritablement néolibérale (un ciblage d’inflation sans intervention, sans gestion de la demande globale) ont échoué à peine quelques années après avoir débuté. »

Simon Wren-Lewis, « Revolutions in economic policy », in Mainly Macro (blog), 12 septembre 2017. Traduit par Martin Anota

mercredi 15 mars 2017

Le néolibéralisme et la productivité

Par Martin Anota le mercredi 15 mars 2017, 17:00 - Innovation et productivité

« Chris Edwards affirme que les privatisations amorcées par Thatcher "ont transformé l’économie britannique" et stimulé la productivité. Cela nous amène à un paradoxe. Le fait est que les privatisations ne sont pas les seules choses qui se sont passées depuis les années 1980 et qui auraient dû stimuler la productivité, selon (ce que j’appelle) l’idéologie néolibérale. Les syndicats se sont affaiblis, ce qui aurait dû réduire "les pratiques restrictives". Les dirigeants ont vu leur rémunération exploser, ce qui aurait dû en attirer les plus compétents, et mieux les inciter à accroître la productivité. Et la main-d’œuvre a plus de capital humain : depuis les années 1980, la proportion de travailleurs avec un diplôme universitaire a quadruplé en passant de 8 % à un tiers. (…)

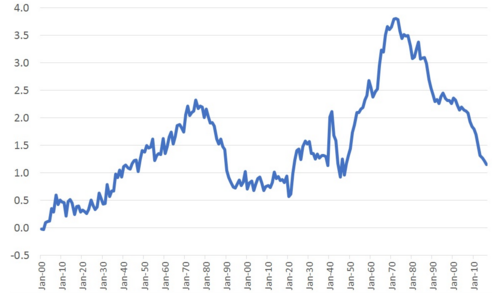

L’idéologie néolibérale prédit alors que la croissance devrait s’accélérer. Mais elle ne l’a pas fait. En fait, les données de la Banque d’Angleterre montrent que la croissance de la productivité (…) a eu tendance à ralentir depuis les années 1970. Pourquoi ?

GRAPHIQUE Croissance de la productivité au Royaume-Uni (en %)

Il se peut que les réformes néolibérales ne stimulent que temporairement la productivité. Je n’en suis pas sûr. Comme Dietz Vollrath l’a dit, les économies sont habituellement lentes à répondre à une hausse de la production potentielle. S’il y avait eu une forte hausse de la production potentielle, alors nous aurions dû le voir dans les données relatives à la croissance sur vingt ans. Ce n’est pas le cas.

Une autre possibilité est que les effets stimulateurs de productivité du néolibéralisme aient été compensés par des forces associées à la stagnation séculaire – la pénurie d’innovations et de projets d’investissement profitables.

Mais il y a une autre possibilité, celle selon laquelle le néolibéralisme a en fait contribué au ralentissement de la croissance.

Je pense à trois façons par laquelle le néolibéralisme peut effectivement freiner la croissance. Un premier mécanisme passe via la politique macroéconomique. Sur des marchés du travail tendus tels que ceux que nous avons connus dans l’immédiat après-guerre, les salariés étaient incités à être plus productifs parce qu’on ne pouvait pas facilement s’appuyer sur la réduction des salaires pour accroître les profits. En outre, les entreprises étaient assurées de faire face à une demande globale élevée, ce qui les encourageait à investir et à accroître leurs ratios capital sur travail pour répondre à cette demande. Dans les années qui ont suivi la démocratie sociale, ces incitations à la productivité se sont affaiblies.

En outre, le néolibéralisme peut contribuer à accroître les inégalités de revenu, or ces dernières peuvent freiner la productivité. Par exemple, les inégalités génèrent de la défiance, or celle-ci déprime la croissance économique en dégradant la qualité de la politique économique, en exacerbant les problèmes d’antisélection (les problèmes de "marchés de l’occasion") et en détournant des ressources vers les secteurs à faible productivité.

Enfin, nous pouvons entrevoir un troisième mécanisme : la gestion néolibérale peut elle-même réduire la production. Il y a là plusieurs canaux possibles. Premièrement, la bonne gestion peut nuire à l’investissement et à l’innovation. William Nordhaus a montré que les profits tirés de l’innovation sont faibles. Et Charles Lee et Salman Arif ont montré que les dépenses en capital sont souvent motivées par le sentiment plutôt que par une évaluation réalisée de sang froid avec pour résultat que cela entraîne une chute des profits. Nous pouvons interpréter les ralentissements de l’innovation et de l’investissement comme une preuve que les dirigeants ont pris en compte ces faits. En outre, une focalisation sur la réduction des coûts, les routines et les meilleures pratiques peuvent empêcher les salariés d’avoir la latitude et le temps d’expérimenter et d’innover. Dans tous les cas, les idées de Schumpeter semblent valides : la croissance capitaliste nécessite un esprit aventurier, or celui-ci est étouffé par la bureaucratie rationnelle.

Deuxièmement, comme Jeffrey Nielson l’a affirmé, les organisations basées sur la hiérarchie peuvent démotiver les subalternes, qui s’attendent à ce qu’on leur dise quoi faire plutôt qu’à prendre des initiatives.

Troisièmement, les incitations à haute puissance accordées aux dirigeants peuvent se révéler contreproductives. Elles peuvent alimenter les comportements de quête de rentes (rent-seeking), les intrigues de bureau et les manœuvres pour atteindre le sommet de la hiérarchie plutôt qu’inciter chacun à faire au mieux son travail. Elles peuvent étouffer les motivations intrinsèques comme la fierté professionnelle. Et elles peuvent amener les dirigeants à se focaliser sur la réalisation de tâches que l’on peut facilement surveiller plutôt que celles qui sont certes importantes à l’organisation, mais plus difficiles à mesurer : par exemple, la réduction des coûts peut être quantifiée, faire l’objet d’une mesure d’incitation, mais maintenir une culture d’entreprises saine est moins facilement mesurable, si bien que celle-ci peut être négligée dans la conception des mesures d’incitations.

Quatrièmement, autonomiser la gestion peut accroître l’opposition au changement. Comme McAfee et Brynjolfsson l’ont montré, pour récolter les bénéfices du changement technique, cela requiert souvent un changement organisationnel. Mais les dirigeants bien payés ont peu de raisons de vouloir faire de vagues en entreprenant de tels changements. La conséquence en est que nous sommes collés dans ce que van Ark appelle la "phase d’installation" de l’économie digitale plutôt que la phase de déploiement. Comme Joel Mokyr l’a dit, les forces du conservatisme suppriment finalement la créativité technique.

Tout cela est cohérent avec le Fait : la croissance de la productivité agrégée a été plus faible au cours de l’ère néolibérale qu’elle ne l’a été entre 1945 et 1973, lors de l’âge d’or de la démocratie libérale.

Je concède qu’il ne s’agit ici que d’une suggestion et qu’il peut encore y avoir d’autres possibilités, notamment la possibilité que la forte croissance de la productivité lors de l’immédiat après-guerre ait été une aberration, qui s’explique par le fait que les entreprises aient rattrapé les plus productives et cherché à tirer profit des innovations d’avant-guerre. Cela nous amène toutefois à considérer la possibilité que la faible croissance soit un aspect du capitalisme normal. »

Chris Dillow, « Neoliberalism and productivity », in Stumbling & Mumbling, 26 février 2017. Traduit par Martin Anota

mardi 25 octobre 2016

Le néolibéralisme et l’austérité

Par Martin Anota le mardi 25 octobre 2016, 08:00 - Politique budgétaire et endettement public

« J’aime penser le néolibéralisme non pas comme un certain genre de philosophie politique cohérente, mais plutôt comme un ensemble d’idées interconnectées qui sont devenues monnaie courante dans de nombreux discours que nous pouvons entendre. Il y a l’idée selon laquelle le secteur des entreprises privées est le seul créateur de richesse et que l’Etat ne peut typiquement que se mettre en travers de leur chemin ; l’idée selon laquelle ce qui est bon pour les entreprises est bon pour l’économie, même quand cela accroît leur pouvoir de monopole ou implique une chasse à la rente ; l’idée selon laquelle les interférences des gouvernements ou des syndicats avec les entreprises ou les marché ne peuvent être que nuisibles. Et ainsi de suite. Aussi longtemps que ces idées décrivent l’idéologie dominante, personne n’a besoin de les qualifier de néolibérales.

Je ne pense pas que l’austérité puisse avoir été mise en œuvre sur une aussi grande échelle sans la domination de cet éthos néolibéral. Mark Blyth a décrit l’austérité comme la plus grand tactique de diversion de l’histoire. Elle prit deux formes. Dans l’une, la crise financière provoquée par un secteur financier sous-réglementé qui prêta de trop, entraîna des renflouements bancaires qui conduisirent au dérapage de la dette publique. Cela entraîna un tollé à propos de la dette publique, plutôt que des protestations vis-à-vis du secteur financier. Dans l’autre, la crise financière a provoqué une profonde récession qui (comme les récessions le font systématiquement) généra un large déficit budgétaire. Dépenser sans compter nous amène à une impasse, nous devons désormais nous serrer la ceinture et embrasser l’austérité !

Dans les deux cas, la nature de ce qui se passait était évidente pour toute personne scrutant soigneusement les faits. Que peu le firent (notamment les médias, qui gobèrent le récit de l’austérité) ne peut s’expliquer qu’en partie par l’ethos néolibéral. Après avoir passé des années à entendre les grandes banques être présentées comme de titanesques créateurs de richesse, il fut difficile pour beaucoup d’accepter l’idée que leur modèle d’affaires était fondamentalement vicié et nécessitait une large subvention implicite de la part de l’Etat. D’un autre côté, il leur était plus facile d’imaginer que les quelques faux-pas que les gouvernements avaient pu commettre par le passé étaient la cause de la crise de la dette.

Vous pouvez dire que l’austérité était populaire, mais il ne faut pas oublier que le dénigrement des banquiers l’était également. Nous avons eu de l’austérité à haute dose, tandis que les banquiers s’en tirèrent à bon compte. Vous pouvez dire que la crise de la zone euro a joué un rôle crucial, mais cela amènerait à ignorer deux faits clés. Le premier est que les plans d’austérité étaient déjà proposés par la droite, que ce soit au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, avant même le début de la crise. Le second est que la crise de la zone euro s’est étendue au-delà de la Grèce parce que la BCE a tardé à agir comme chaque banque centrale est censée le faire, c’est-à-dire à jouer un rôle de prêteur en dernier ressort souverain. Elle changea d’avis deux ans après, mais je ne pense pas qu’il soit trop cynique de dire que ce retard était en partie stratégique. De plus, la crise grecque a été plus grave qu’elle n’aurait dû l’être parce que les responsables politiques utilisèrent les renflouements versés à la Grèce comme prétexte pour soutenir leurs propres banques fragiles. C’est une autre forme de tactique de diversion.

Même dans ce sens, l’austérité peut certes avoir été un moyen de distraction utile pour détourner l’attention des problèmes associés au néolibéralisme que la crise financière avait mis en évidence, je pense qu’un motif politique supérieur était qu’elle permit d’accélérer l’accomplissement d’un objectif néolibéral clé : la réduction de la taille de l’Etat. Ce n’est pas une coïncidence si l’austérité implique typiquement des réductions de dépenses plutôt qu’une hausse d’impôts : le fallacieux impératif à réduire le déficit était utilisé comme prétexte pour réduire les dépenses publiques. J’appelle cela la "supercherie du déficit" (deficit deceit). Dans ce sens aussi, l’austérité va naturellement main dans la main avec le néolibéralisme.

Tout cela suggère que le néolibéralisme a rendu plus probable la généralisation de l’austérité budgétaire en 2010, mais je ne pense pas que vous pourriez aller plus loin et par exemple suggérer que l’austérité était inéluctable au motif qu’elle était nécessaire au "projet néolibéral". Pour commencer, comme je l’ai dit au début, je ne vois pas le néolibéralisme en ces termes fonctionnalistes. Mais, plus fondamentalement, je peux imaginer que des gouvernements de droite n’entrent pas sur la voie de l’austérité parce qu’ils comprennent les dommages que celle-ci est susceptible provoquer. L’austérité est en partie un problème créé par l’idéologie, mais elle reflète aussi une incompétence des gouvernements qui ont échoué à écouter les bons conseils économiques.

Une question intéressante est si la même chose s’applique aux gouvernements de droite au Royaume-Uni et aux Etats-Unis qui utilisèrent l’immigration ou la « race » comme une tactique pour gagner en pouvoir. Nous savons désormais, avec le Brexit et Trump, à quel point cette tactique peut être destructrice et dangereuse. Puisque même les fantaisistes néolibéraux qui se prononcèrent en faveur du "leave" l’ont compris, le Brexit est un revers majeur pour le néolibéralisme. Ce n’est pas seulement directement mauvais pour les entreprises, mais ça implique aussi (à la fois pour le commerce et la migration) une plus grande interférence bureaucratique dans le processus de marché. Dans la mesure où elle veut nous ramener aux années cinquante, le conservatisme de Theresa May peut être très différent de la philosophie néolibérale de Margaret Thatcher. »

Simon Wren-Lewis, « Neoliberalism and austerity », in Mainly Macro (blog), 21 octobre 2016. Traduit par Martin Anota