« (...) Les économistes sont souvent accusés à la fois de célébrer l’égoïsme et d’être égoïstes. Comme l’a un jour dit Yoram Bauman, économiste et comédien, en plaisantant : "La seule raison pour laquelle nous ne vendons pas nos enfants, c’est parce que nous pensons qu’ils vaudront plus chers plus tard".

Qu’avons-nous fait pour mériter cette réputation de cruauté ? C’est peut-être parce que l’altruisme et la charité ne sont pas au premier plan dans l’analyse économique. Il s’agit peut-être du personnage de Gordon Gekko dans Wall Street (1987), assurant que "la cupidité, faute d’un meilleur mot, est bonne", ce qui a été en quelque sorte associé aux économistes.

Mais la réputation que nous avons d’être calculateurs et insensibles peut aussi être due aux résultats expérimentaux. Au fil des années, une série d’études ont émergé qui semblent montrer que les études en science économique amènent les étudiants à se comporter de manière plus égoïste. L'idée de base semble plausible. Si vous assistez à plusieurs cours où l’on vous dit que les gens sont fondamentalement intéressés, vous pourriez vous-même devenir davantage intéressés.

Un article de 1993 publié par Robert Frank, Tom Gilovich et Dennis Regan a résumé certains de ces éléments empiriques. Cette étude a constaté que les étudiants en économie tendaient à se comporter de manière moins coopérative dans les jeux expérimentaux que les autres étudiants. Ils s’attendaient également à moins d’honnêteté de la part d’autrui, par exemple si on leur demandait s’ils s’attendaient à ce qu’un étranger ayant trouvé de l’argent perdu essaye de le leur restituer. Des travaux plus récents menés par Bauman et sa collègue Elaina Rose ont constaté que les étudiants en économie étaient moins susceptibles de contribuer aux deux organismes de bienfaisance évoqués lors d'un exercice en classe.

Pourtant, ces travaux laissent deux grands points d’interrogation. La première question est de savoir si la science économique apprend aux individus à être égoïstes ou si les individus égoïstes ont davantage tendance que les autres à se tourner vers la science économique. Bauman et Rose notent que les étudiants en économie sont aussi vicieux au début qu’à la fin de leurs études. En d'autres termes, peut-être que l'économie n'a aucun effet sur la générosité des gens, mais que les personnes au grand cœur évitent les études d'économie.

Peut-être plus important encore, ces questions mesurent-elles réellement l’honnêteté, l’égoïsme ou toute autre vertu morale ? Ce n'est pas clair. Dans l’étude de Bauman et Rose, par exemple, les deux organisations caritatives en question étaient toutes deux des groupes activistes de gauche. Alors, les étudiants en économie ont-ils refusé d’y contribuer parce qu’ils détestaient donner à des œuvres caritatives ? Ou bien est-ce qu’ils estimaient que ces œuvres caritatives particulières n’étaient pas des causes très valables ?

Comme pour les exercices en classe, le geste égoïste est la réponse "correcte" dans certains contextes expérimentaux, comme le jeu du dilemme du prisonnier. Si des élèves apprennent cela et jouent ensuite le coup égoïste, sont-ils devenus plus égoïstes dans la vie de tous les jours ? Il semble tout aussi plausible de suggérer qu’ils ont appris à reproduire la réponse d’un manuel dans un cadre universitaire et qu’ils souhaitent réussir l’examen d’économie.

Il existe certaines tendances dans l’économie orthodoxe qui pourraient pousser les gens à adopter une vision cynique de la nature humaine, mais il existe également une longue tradition en économie affirmant que les marchés libres favorisent la coopération, l’honnêteté, le respect des autres, la liberté et les avantages réciproques.

Alors, étudier l’économie vous rend-il égoïste ? Une nouvelle étude ayant pour titre cette question, réalisée par Girardi, Mamunuru, Halliday et Bowles, ne trouve "aucun effet perceptible" du fait de suivre des études d'économie, que ce soit sur l’intérêt personnel ou sur la croyance que les autres sont intéressés.

Je suggère qu’avant de salir la bonne moralité des étudiants en science économique, nous devrions rechercher des éléments empiriques plus convaincants. Jusqu'à présent, je n’ai rien trouvé. Mais mes recherches ont abouti à la découverte fascinante (grâce au philosophe Eric Schwitzgebel) selon laquelle les livres portant sur la philosophie morale étaient plus susceptibles de manquer dans les bibliothèques que les autres livres de philosophie. Un profond intérêt universitaire pour l’éthique semble être corrélé à une certaine propension à commettre des larcins. Cela vous fait réfléchir.

Ironiquement, le jeu qui a inspiré le Monopoly, The Landlord's Game, a été conçu par la militante et écrivaine Elizabeth Magie pour enseigner des leçons sur un système fiscal plus juste, puis affiné par un professeur d'économie socialiste, Scott Nearing, et ses étudiants. Oui, des passionnés d’économie ont proposé une version coopérative et pédagogique du Monopoly. Hélas, leur vision a été éclipsée par l’impitoyable bataille d’usure que nous connaissons tous aujourd’hui.

Notre propre session du Monopoly aurait pu être plus amusante si seulement mes camarades de jeu avaient adopté l'esprit constructif et coopératif de la science économique. Hélas, ce n’est pas le cas, notre partie s’est donc terminée de manière traditionnelle : sans vainqueur clair, mais avec plusieurs mauvais perdants. »

Tim Harford, « Are economists selfish? Not according to Monopoly », janvier 2024. Traduit par Martin Anota

aller plus loin.... lire « La science économique rend-elle sexiste ?

Tag - traduction

lundi 19 février 2024

Les économistes sont-ils égoïstes ?

Par Martin Anota le lundi 19 février 2024, 16:00

vendredi 9 février 2024

La planète a 99 problèmes, mais la croissance exponentielle n’en est pas un

Par Martin Anota le vendredi 9 février 2024, 16:00 - Environnement et ressources naturelles

« Si Noël est (hélas) une période de déchaînements matérialistes, janvier est souvent une période de réflexions tristes. Aurions-nous vraiment dû offrir à quelqu’un ce qui devrait bientôt se retrouver à la décharge ? La réponse, comme je l’ai écrit une douzaine de fois, est la suivante : probablement pas.

Heureusement, les gens ont arrêté de m'envoyer des mails pour me dire que les économistes ne comprennent pas Noël. Maintenant, ils m’envoient des mails pour me dire que les économistes ne comprennent pas la croissance exponentielle et qu’en conséquence la planète est condamnée. C’est irritant, car dire que les économistes ne comprennent pas la croissance exponentielle revient à dire que les comptables ne comprennent pas la comptabilité en partie double ou que les poètes ne comprennent pas la métaphore. (…)

Voilà une vieille, mais excellente, illustration de la croissance exponentielle. La légende raconte qu’un monarque ravi par le jeu d’échecs demanda à son inventeur quel récompense il désirait et ce génie demanda un paiement en apparence modeste : un grain de riz pour la première case de l'échiquier, deux grains de riz pour la deuxième, quatre grains de riz pour la troisième... le tas de riz doublant à chaque fois. Ce doublement est un processus exponentiel et la plupart des gens sont surpris lorsqu’ils apprennent que le 64ème carré nécessiterait plus de grains de riz que ce qu’il est possible de produire.

Moins intuitif encore, chaque case contient plus de riz que la somme de toutes les cases précédentes. Quel que soit la case que vous choisissez, et aussi important que puisse paraître le tas de riz dessus, la case suivante fera paraître tous les précédentes insignifiantes. Remplacez maintenant le riz par la consommation d’énergie ou les émissions de carbone, et vous pouvez avoir une image de l’imminente catastrophe environnementale.

Si le riz sur l’échiquier est l’illustration la plus célèbre de la croissance exponentielle, l’essai le plus célèbre sur le sujet a été publié en 1798 par Thomas Malthus. Malthus a affirmé que la population humaine menacerait toujours de dépasser la production agricole. Quelle que soit le rythme auquel la productivité agricole augmente, si cette croissance est arithmétique (10, 20, 30, 40, 50…), alors elle sera inévitablement dépassée par l’allure exponentielle de la croissance de la population humaine (2, 4, 8, 16, 32, 64…). Aucune prospérité soutenable n’est possible ; les humains finiront inévitablement par sombrer dans la pauvreté.

Il n’y a pas de débat avec les mathématiques ici. La faille dans le raisonnement de Malthus réside dans son hypothèse d’une croissance démographique exponentielle. La population mondiale se stabilise ; le nombre d’enfants de moins de cinq ans dans le monde a atteint un pic en 2017. Cela nous rappelle que les mathématiques tous seuls ne nous mènent pas loin et devrait inciter tous ceux qui s'inquiètent pour la planète à se demander ce qui croît ou non de façon exponentielle.

Il est instructif de jeter un coup d’œil sur le Royaume-Uni, l’une des premières économies développées au monde. Ce cœur industrialisé de l’empire brûlait autrefois de grandes quantités de charbon qui réchauffaient l’atmosphère et étouffaient les poumons. Mais comme le note Hannah Ritchie dans son nouveau livre Not the End of the World, les émissions de charbon par habitant au Royaume-Uni ont atteint un sommet il y a plus de cent ans. Une partie de cette baisse s’explique par la délocalisation des activités industrielles, le charbon étouffant quelqu'un d'autre, mais pour l’essentiel elle tient à l'utilisation de technologies plus propres et plus efficaces.

Au Royaume-Uni, les émissions de CO₂ par personne ont diminué de moitié au cours de ma vie. À l’échelle mondiale, les émissions de CO₂ par personne ont culminé en 2012. Même si le monde fait encore face à d’énormes défis environnementaux, rien dans ces chiffres ne suggère une croissance exponentielle.

La croissance économique se poursuit – peut-être pas de façon exponentielle, mais d’une façon quasi-exponentielle. Heureusement, la planète ne se soucie tout simplement pas des chiffres des comptes de comptabilité nationale. Ce qui compte pour notre environnement, ce sont les flux d’énergie, les polluants et autres grandeurs physiques.

On peut supposer que la croissance économique s’accompagne nécessairement d’une augmentation de la pollution et de la consommation d’énergie, mais les données suggèrent que la situation est plus encourageante que cela. On peut faire aussi un peu d'introspection : si vous gagnez 1 000 euros à la loterie, vous pouvez augmenter le chauffage dans votre logement. Cela ne veut pas dire que si vous gagniez 1 million d’euros, vous vous feriez bouillir vivant. Chaque centime dépensé n’est pas nécessairement arraché du sol de notre planète.

Il y a d’autres lueurs d’espoir. Par exemple, même si la déforestation continue à prendre une ampleur inquiétante, elle a été bien pire pendant la majeure partie du vingtième siècle et, dans de nombreux pays riches, les forêts sont en train de réapparaître. L'utilisation des terres agricoles a atteint son apogée à l'échelle mondiale il y a environ vingt-cinq ans, et Ritchie soutient que nous pourrions également avoir atteint ou quasiment avoir atteint le pic dans l’utilisation d'engrais.

Mais tous les indicateurs ne sont pas aussi rassurants. Ed Conway, dans son livre Material World, publié en 2023, avance des chiffres troublants sur la quantité de choses (sable, eau, terre) que nous déplaçons. "En 2019, écrit-il, nous avons extrait, creusé et dynamité plus de matériaux de la surface de la Terre que la somme totale de tout ce que nous avions extrait depuis l'aube de l'humanité jusqu'en 1950."

Cela est dû en partie à la croissance de la demande, mais aussi au fait que nous avons tout d’abord cueilli les fruits à portée de main. Le cuivre est le système nerveux de notre ère électronique, mais les mineurs ont dû extraire des quantités croissantes de minerais de plus en plus rares. La plus grande et la plus célèbre mine de cuivre du monde, Chuquicamata, avait des filons qui contenaient jusqu'à 15 % de cuivre à la fin du dix-neuvième siècle. Aujourd’hui, ils contiennent moins de 1 % de cuivre. Nos appareils deviennent plus petits et plus légers, mais pas les camions gargantuesques de Chuquicamata.

Conway craint que nous tenions pour acquis les processus industriels cachés qui sous-tendent notre confort quotidien. Ritchie craint que nous soyons si découragés par les prophéties catastrophiques que nous risquons de rater l'occasion de devenir la première génération véritablement soutenable dans le monde moderne.

Tous deux ont raison. Nous dépendons d’une grande variété de ressources naturelles ; il existe des tendances à la fois alarmantes et encourageantes. Nous avons besoin des bonnes politiques dès maintenant, et les adopter signifie mettre de côté les expériences de pensée sur la croissance exponentielle et plutôt examiner ce que les données nous montrent sur les défis et les opportunités à venir. »

Tim Harford, « The planet’s got 99 problems, but exponential growth isn’t one », janvier 2024. Traduit par Martin Anota

lundi 22 janvier 2024

L'économie chinoise est en grande difficulté

Par Martin Anota le lundi 22 janvier 2024, 17:00 - Croissance, cycles et crises

« En 2023, l’économie américaine a largement dépassé les attentes. La récession largement annoncée ne s’est jamais produite. De nombreux économistes ont affirmé que la réduction de l’inflation nécessiterait des années de chômage élevé ; au lieu de cela, nous avons connu une désinflation immaculée, une baisse rapide de l’inflation sans coût visible.

Mais les choses ont été très différentes dans la première économie mondiale (ou la deuxième, cela dépend de l’indicateur). Certains analystes s’attendaient à un boom de l’économie chinoise après la levée des mesures draconiennes "zéro Covid" qu’elle avait adoptées pour contenir la pandémie de Covid-19. Au lieu de cela, la Chine a sous-performé pour quasiment tous les indicateurs économiques, à l’exception du PIB officiel, qui aurait augmenté de 5,2 %.

Mais il y a un scepticisme généralisé à propos de ce chiffre. Les pays démocratiques comme les États-Unis politisent rarement leurs statistiques économiques (par contre, demandez-le-moi de nouveau si Donald Trump revient au pouvoir), mais les régimes autoritaires le font souvent.

Et selon d’autres indicateurs l’économie chinoise semble vaciller. Même les statistiques officielles indiquent que la Chine connaît une déflation à la japonaise et un chômage élevé des jeunes. Il ne s’agit pas d’une crise à grande échelle, du moins pas encore, mais il y a des raisons de croire que la Chine entre dans une ère de stagnation et de déceptions.

Pourquoi l'économie chinoise, qui il y a seulement quelques années semblait se diriger vers la domination mondiale, est-elle en difficulté ? Une partie de la réponse tient à un mauvais leadership. Le président Xi Jinping commence à ressembler à un mauvais dirigeant économique, dont la propension aux interventions arbitraires (chose que les autocrates ont tendance à faire) a étouffé l’initiative privée. Mais la Chine serait en difficulté même si Xi était un meilleur dirigeant.

Il est clair depuis longtemps que le modèle économique chinois est devenu insoutenable. Comme le souligne Stewart Paterson, les dépenses de consommation sont très faibles, relativement au PIB, probablement pour plusieurs raisons. Celles-ci incluent notamment de la répression financière (consistant à payer de faibles intérêts sur l’épargne et à accorder des prêts bon marché aux emprunteurs privilégiés) qui freine le revenu des ménages et le détourne vers des investissements contrôlés par le gouvernement, un faible filet de sécurité sociale qui pousse les ménages à accumuler de l’épargne pour faire face à d’éventuelles urgences, et d’autres raisons encore.

Avec des consommateurs qui achètent si peu, du moins par rapport à la capacité de production de l’économie chinoise, comment la nation peut-elle générer suffisamment de demande pour maintenir cette capacité en service ? La principale réponse, comme le souligne Michael Pettis, a été de promouvoir des taux d'investissement extrêmement élevés, supérieurs à 40 % du PIB. Le problème est qu'il est difficile d'investir autant d'argent sans se heurter à des rendements fortement décroissants.

Il est vrai que des taux d’investissement très élevés peuvent être soutenables si, comme en Chine au début des années 2000, vous disposez d’une main-d’œuvre en croissance rapide et d’une forte croissance de la productivité comme vous rattrapez les économies occidentales. Mais la population chinoise en âge de travailler a culminé vers 2010 et continue de décliner depuis. Même si la Chine a fait preuve d’une capacité technologique impressionnante dans certains domaines, sa productivité globale semble également stagner. En bref, ce n’est pas une nation capable d’investir de manière productive 40 % de son PIB. Quelque chose doit céder.

Or, ces problèmes sont assez manifestes depuis au moins une décennie. Pourquoi ne deviennent-ils aigus que maintenant ? Eh bien, les économistes internationaux aiment citer la loi de Dornbusch : "La crise met beaucoup plus de temps à arriver que vous ne le pensez et ensuite elle se produit beaucoup plus vite que vous ne l'auriez pensé". Ce qui s'est produit dans le cas de la Chine, c'est que le gouvernement a réussi à masquer le problème de l'insuffisance des dépenses de consommation pendant plusieurs années en promouvant une gigantesque bulle immobilière. En fait, le secteur immobilier chinois est devenu follement important par rapport aux normes internationales. Mais les bulles finissent par éclater.

Pour les observateurs extérieurs, ce que la Chine doit faire semble simple : mettre fin à la répression financière, permettre aux ménages de bénéficier d’une plus grande part des revenus de l’économie, et renforcer le filet de sécurité sociale afin que les consommateurs ne ressentent pas le besoin d’accumuler des liquidités. Et ce faisant, elle peut réduire ses dépenses d’investissement insoutenables.

Mais il existe des acteurs puissants, en particulier les entreprises publiques, qui profitent de la répression financière. Et lorsqu’il s’agit de renforcer le filet de sécurité, le leader de ce régime soi-disant communiste fait un peu penser au gouverneur du Mississippi, dénonçant un "welfarisme" qui crée des "gens paresseux".

Alors, à quel point devrions-nous nous inquiéter à propos de la Chine ? D’une certaine manière, l’économie chinoise actuelle rappelle celle du Japon après l’éclatement de sa bulle dans les années 1980. Cependant, le Japon a fini par bien gérer son rétrogradage. Il a évité un chômage de masse, il n’a jamais perdu sa cohésion sociale et politique et le PIB réel par adulte en âge de travailler a augmenté de 50 % au cours des trois décennies suivantes, soit un chiffre proche de la croissance des États-Unis.

Ce qui me préoccupe le plus, c’est que la Chine ne réagisse pas aussi bien que le Japon. Dans quelle mesure la Chine fera-t-elle preuve de cohésion face aux difficultés économiques ? Tentera-t-elle de soutenir son économie grâce à une poussée des exportations qui se heurtera de plein fouet aux efforts occidentaux visant à promouvoir les technologies vertes ? Le plus effrayant encore, est-ce qu’elle tentera de détourner l’attention des difficultés intérieures en s’engageant dans l’aventurisme militaire ? Ne nous réjouissons donc pas de la débâcle économique de la Chine, qui pourrait devenir le problème de tous. »

Paul Krugman, « China's economy is in serious trouble », 18 janvier 2024. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Anatomie de la croissance chinoise »

« La Chine rencontre Solow. Autour de l'épuisement du modèle de croissance chinois »

« Le boom immobilier chinois est-il soutenable ? »

« Où en est le rééquilibrage de l’économie chinoise ?

« Surestime-t-on la croissance chinoise ? »

lundi 15 janvier 2024

Les travaux de Larry Katz sur les liens entre éducation, technologie et inégalités

Par Martin Anota le lundi 15 janvier 2024, 16:00

« (…) À la fin des années 1970, le livre de Richard Freeman, The Overeducated American, publié en 1976, avait largement familiarisé les universitaires et les profanes avec le fait que la prime salariale des diplômés du supérieur avait fortement chuté aux États-Unis tout au long de la décennie ; celle-ci avait tellement baissé que, selon Freeman, le rendement social marginal de l’envoi d’un plus grand nombre d’étudiants américains à l’université était devenu négatif.

La décennie suivante, les économistes ont donc été surpris de constater que la prime salariale des diplômés avait inversé sa trajectoire seulement trois ans après que le livre de Freeman ait été publié : entre 1979 et 1987, l’écart salarial hebdomadaire entre les jeunes hommes diplômés d’université et les jeunes hommes ayant au maximum douze années de scolarité a augmenté de 30 % (Katz et Murphy, 1992), faisant ainsi plus que compenser sa baisse de la décennie précédente. Comme Katz l’écrira plus tard, loin de se limiter à une augmentation des écarts d’éducation, la montée des inégalités était "fractale" : quelle que soit la finesse avec laquelle on découpe les données, des dimensions supplémentaires d’une hausse des inégalités émergent dans cette tranche (Katz, 1994).

Comprendre les origines de la montée des inégalités est sans doute devenu la cause motrice de l’économie du travail contemporaine (et, en fait, d’une grande partie des domaines de science économique et des sciences sociales connexes) pendant une grande partie des deux décennies suivantes. Katz a été l’un des premiers chercheurs à reconnaître l’importance monumentale de l’augmentation des inégalités salariales. Aucun chercheur n’a joué un rôle plus générateur ou d’autorité dans cette quête que Lawrence Katz. La liste ci-dessous donne un aperçu de la profondeur et de l'étendue de ses contributions sur ce sujet :

• Il a quantifié les contributions fondamentales des changements de la demande et de l'offre de travail dans la hausse des inégalités salariales (Katz et Murphy, 1992).

• Il a évalué l’impact de l'immigration et du commerce international sur la structure des salaires (Borjas et al., 1992 ; 1996 ; 1997).

• Il a examiné le lien entre les inégalités de revenu et les inégalités de consommation (Cutler et Katz, 1992).

• Il a comparé les changements dans les structures salariales d'un pays à l'autre pour comprendre les sources de l'augmentation des inégalités (Katz et Revenga, 1989 ; Freeman et Katz, 1994 ; Katz et al., 1995).

• Il a exploré l’impact passé et contemporain du changement technologique sur les demandes de compétences (Goldin et Katz, 1998 ; Autor et al., 1998).

• Il a synthétisé la littérature naissante sur la montée des inégalités dans les pays industrialisés (Katz et Autor, 1999).

• Il a documenté et interprété la "polarisation" du marché du travail (Autor et al., 2006 ; 2008).

• Il a analysé la baisse de la part du travail dans le revenu national aux États-Unis et en Europe (Autor et al., 2017, ; 2020).

• Il a intégré l'histoire des établissements d'enseignement publics et privés, l'investissement en capital humain, la technologie, les exigences de compétences et la structure salariale tout au long du vingtième siècle (Goldin et Katz, 1996 ; 2000 ; 2008 ; Autor et al., 2020).

• Bien entendu, cette liste ne rend pas compte du rôle de guide intellectuel que Katz a joué pour d'autres chercheurs en tant que rédacteur en chef du Quarterly Journal of Economics, revue où il a façonné une grande partie des principales recherches publiées à propos des inégalités salariales au cours des trois dernières décennies.

Parmi ces nombreuses contributions distinguées, l'article de Katz publié dans le Quarterly Journal of Economics en 1992 avec Kevin Murphy, "Changes in relative wages, 1963–1987 : Supply and demand factors", a fixé l'ordre du jour de beaucoup de choses qui ont suivi. En établissant à la fois un ensemble de faits fondamentaux sur la montée des inégalités et un dispositif conceptuel pour l’interpréter, cet article a guidé la recherche menée les trois décennies les trois décennies suivantes. Publié au début du débat sur les causes de la hausse des inégalités, il expose l’énoncé de mission suivant qui montre clairement pourquoi le document a eu un tel impact :

"Dans cet article, nous examinons jusqu’où l’on peut aller pour expliquer les changements récents dans les salaires relatifs aux États-Unis en utilisant un cadre simple d’offre et de demande. Plutôt que de nous focaliser seulement sur les changements des salaires relatifs au cours des années 1980, nous analysons les variations des salaires relatifs sur une période plus longue de 25 ans, de 1963 à 1987. En examinant cette période plus longue, nous sommes en mesure d'évaluer la capacité des explications concurrentes à expliquer plusieurs observations à propos des salaires (telles que la baisse de la prime salariale des diplômés du supérieur dans les années 1970, puis sa hausse dans les années 1980), ainsi que les différences dans le calendrier des changements dans les écarts salariaux." (Katz et Murphy, 1992)

Plutôt que de se concentrer sur des causes uniques, telles que le salaire minimum, les syndicats, le commerce international ou la révolution informatique (qui ont toutes fait l'objet d'autres articles contemporains), Katz et Murphy ont adopté une approche d'équilibre général, centrée sur le rôle des forces de marché fondamentales. Même si leur approche n’excluait pas d’autres explications complémentaires ou contributives, elle constituait le fondement sur lequel ces récits reposeraient idéalement. En outre, plutôt que de tenter d'"expliquer" seulement la récente période de montée des inégalités, Katz et Murphy ont fait remonter la bande (littéralement, la bande à 9 pistes !) jusqu'en 1963, soit aussi loin que l'enquête annuelle sur la population (Current Population Survey) le permettait. Leurs données incluaient donc une période de stabilité des inégalités salariales avant 1970, une période de diminution des inégalités salariales de 1970 à 1979 et une période de hausse des inégalités salariales à partir de 1979. Si ces tendances disparates pouvaient être réconciliées avec une explication unifiée, cela constituerait une réussite majeure.

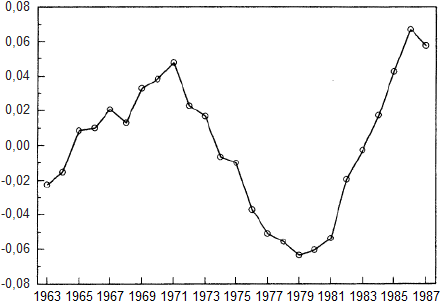

GRAPHIQUE 1 Prime salariale des diplômés de l'université expurgée de sa tendance

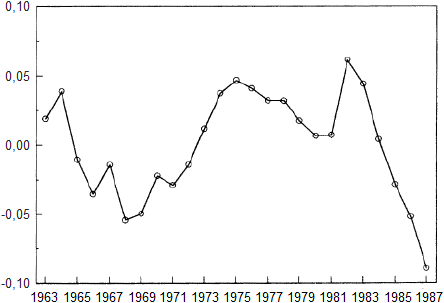

(...) Le graphique 1 montre le phénomène à expliquer : la hausse, puis la baisse, puis la hausse de la prime salariale des diplômés aux États-Unis, ici purgée de toute tendance temporelle. Le graphique 2 représente la variable explicative clé candidate, à savoir le logarithme de l’offre relative de diplômés de l’université, également purgée d’une tendance temporelle. Une comparaison des graphiques 1 et 2 révèle que ces tracés sont proches d’images miroirs. Lorsque l’offre relative des collèges ralentit par rapport à la tendance, la prime salariale des diplômés augmente par rapport à la tendance, et vice versa lorsque l’offre relative de diplômés s’accélère.

GRAPHIQUE 2 Offre relative de diplômés de l'université

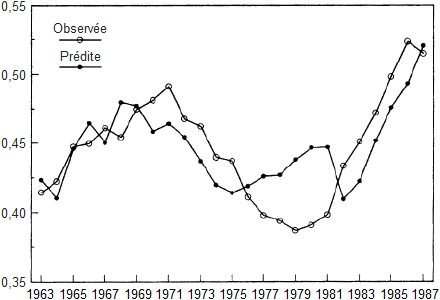

GRAPHIQUE 3 Prime salariale des diplômés de l'université observée versus prédite

Les graphiques 3 et 4 rassemblent ces éléments et montrent que l'on peut expliquer dans une large mesure l'évolution de la prime salariale des diplômés en postulant une tendance positive sous-jacente constante dans la demande relative qui, en l'absence d'une augmentation proportionnelle de l'offre, pousse cette prime salariale à la hausse. À l’inverse, lorsque l’offre dépasse cette tendance, comme cela s’est produit dans les années 1970, la prime diminue et lorsque l’offre ralentit, comme ce fut le cas dans les années 1980, la prime augmente.

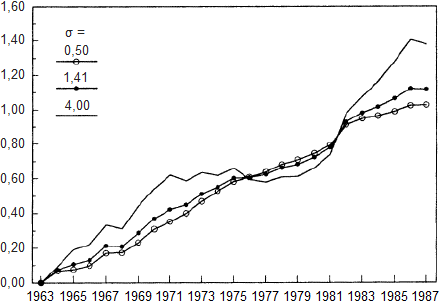

GRAPHIQUE 4 Demande relative de diplômés de l'université

Notez le travail critique effectué ici par la tendance, qui capture le mouvement de la courbe de demande relative. Le fait qu’elle soit positive implique qu’il existe un puissant courant sous-jacent de "progrès technique biaisé en faveur des compétences" (skill-biased technological change) qui est essentiel pour comprendre l’évolution de la structure des salaires. Quelle est la force de ce courant sous-jacent ? Le graphique 4 fournit la réponse. (…) La tendance temporelle apparaît remarquablement linéaire (cf. la série marquée de points noirs pleins). L’implication : l’augmentation soudaine des inégalités de revenus liées à l’éducation aux États-Unis après 1979 n’était pas due à une accélération de la demande de travailleurs diplômés de l’université, mais plutôt à une décélération de leur offre relative.

C’est une conclusion remarquablement claire et puissante. De plus, ce n’est sans doute pas ce à quoi s’attendaient la plupart des chercheurs. Avant Katz et Murphy, la littérature était essentiellement axée sur des facteurs liés à la demande, notamment la technologie et le commerce international, et sur des facteurs institutionnels, tels que les syndicats et le salaire minimum. (Ce qui ne veut pas dire que ces éléments n’étaient pas importants : il a été démontré de manière convaincante qu’ils contribuent tous à l’évolution des inégalités salariales.)

Ces explications ont négligé l’autre lame des ciseaux marshalliens (les changements séculaires dans l’offre de nouveaux diplômés de l’université), mais ce fut cette lame qui effectuait la coupe. C’est l’optique d’équilibre général que Katz et Murphy ont appliquée au problème (en prenant en compte les deux lames des ciseaux) qui a fait émerger la solution.

En retraçant l’histoire de cette conclusion remarquable, il est difficile de s’empêcher de remarquer deux ironies. Premièrement, même si (nous le soupçonnons) il s’agit de l’article sur l’économie du travail publié dans les années 1990 qui ait été le plus cité, ses principales conclusions échappent souvent au lectorat universitaire. D’après notre expérience, de nombreux chercheurs considèrent que Katz et Murphy fournissent la preuve cruciale que l’augmentation des inégalités salariales dans les années 1980 tenait au progrès technique biaisé en faveur des compétences. Ce n’est pas entièrement faux (la demande relative de main-d’œuvre diplômée était en hausse), mais cela passe à côté de l’essentiel. La demande relative de main-d’œuvre diplômée du supérieur a également augmenté dans les années 1950, 1960 et 1970 (Goldin et Margo, 1992). Ce qui a changé dans les années 1980, c’est une forte décélération de l’offre relative et non une accélération de la demande relative.

La seconde ironie concerne les éléments de preuve apportés par l’article extraordinairement ambitieux de Katz et Murphy qui se sont révélés les plus durables. Au moment de sa publication, il s’agissait sans doute de l’article empirique sur l’économie du travail le plus riche en données jamais rédigé. Il a regroupé 25 années de données individuelles tirées de l’Enquête sur la population actuelle pour former un échantillon de plus d’un million d’observations, bien au-delà de la capacité de stockage et de traitement de la plupart des ordinateurs de recherche de l’époque. Étant donné le coût prohibitif de l'exécution de cette analyse statistique (…), les auteurs n'ont exécuté les analyses primaires de l'article que deux fois, une fois chacune pour deux restrictions d'échantillon différentes.

Pourtant, malgré l'extraordinaire poids empirique de l'article, sa contribution la plus emblématique est une régression en série chronologique de 25 points de données non indépendants relatives à la prime salariale des diplômés du supérieur sur une tendance temporelle constante, alinéaire et un terme d'offre relative (...). Ajustée à trois décennies de données sur les inégalités, cette régression a établi le pouvoir explicatif du modèle offre-demande simple. Même s’il ne faut pas déduire de cet exemple que moins de données ont un plus grand impact, il rappelle que ce qui fait la réussite de la recherche n’est pas la force brute mais la puissance des idées.

L’article de Katz et Murphy (1992) constitue l'ouverture d'un concerto d’érudition que Katz a orchestré au cours des trois décennies suivantes, souvent en collaboration avec sa partenaire de recherche (et de vie), Claudia Goldin. Deux produits de cette collaboration remplacent l’intégralité de l’encyclique. Le premier est "The origins of technology-skill complementarity" (Goldin et Katz, 1998). L’une des principales conclusions de Katz et Murphy (1992), ainsi que de Goldin et Margo (1992), était que la demande de main-d’œuvre diplômée à l’échelle de l’économie américaine augmentait depuis plusieurs décennies, au moins depuis les années 1940, et peut-être depuis bien plus longtemps. Pourtant, à l’époque où Goldin et Katz écrivaient, il était largement admis que l’essor de la production de masse au dix-neuvième siècle avait connu l’opposé d’un changement technique biaisé en faveur des compétences, réduisant les besoins en main-d’œuvre artisanale qualifiée et en la remplaçant par des machines, des gestionnaires et de nombreux travailleurs non qualifiés. Comment la réalité dickensienne des débuts de l’ère industrielle a-t-elle donné lieu aux décennies suivantes de demande de main-d’œuvre diplômée toujours plus forte ?

Dans "Origins", Goldin et Katz ont proposé une hypothèse et une multitude d’éléments empiriques historiques originaux pour expliquer ce changement de phase dans la demande de main-d’œuvre qualifiée. Alors que la production de masse réduisait initialement les besoins en expertise, Goldin et Katz ont montré que, à mesure que les processus de fabrication et les produits devenaient plus complexes au début du vingtième siècle, les industries de haute technologie de cette époque (par exemple le caoutchouc, le verre plat, l'essence, le lait concentré en conserve et le beurre industriel) ont de plus en plus demandé des travailleurs diplômés du secondaire qui pouvaient maîtriser cette complexité.

En effet, les estimations présentées dans "Origins" laissent entendre que la demande de main-d’œuvre qualifiée aux États-Unis a augmenté aussi rapidement entre 1909 et 1929 que dans les années 1980 et 1990. Pourtant, les inégalités ont diminué au cours des premières décennies, alors qu’elles ont augmenté au cours des décennies suivantes. Qu'est-ce qui explique la différence ? L’article conclut en avançant une hypothèse alléchante : "Le développement des lycées dans l’Amérique dans les années 1920 a peut-être permis de contenir l’écart salarial entre les travailleurs diplômés du secondaire et les travailleurs moins diplômés à une époque de progrès technologique biaisé en faveur des compétences" (Goldin et Katz, 1998).

Cette idée a sans doute ouvert la voie au livre fondateur de Goldin et Katz, The Race Between Education and Technology, publié une décennie plus tard. Son titre évoque l’observation faite par le "prix Nobel" Jan Tinbergen, selon laquelle l’évolution des inégalités de revenu dépendrait de la course entre la demande de main-d’œuvre diplômée et son offre par la scolarisation (Tinbergen, 1974). Goldin et Katz ont utilisé cette métaphore pour fournir une explication cohérente et convaincante de la façon par laquelle le capital humain s’est révélé être le facteur déterminant du siècle américain, essentiellement pour l’Amérique, mais aussi pour une grande partie du monde industrialisé.

L’une des thèses centrales de l’ouvrage est que l’accumulation régulière de capital humain a été le principal facteur égalisateur du marché du travail américain au cours du vingtième siècle. Cette accumulation n’était cependant pas une conséquence inévitable des forces de marché. Au contraire, cela découlait d’un ensemble de vertus civiques et d’institutions propres aux Etats-Unis qui ont incité ces derniers à investir amplement et de manière productive dans leurs citoyens. Goldin et Katz écrivent :

"Au début du vingtième siècle, l’Amérique éduquait sa jeunesse dans une bien plus grande mesure que ne le faisaient la plupart, sinon la totalité, des pays européens. Les établissements du secondaire américains étaient gratuits et généralement accessibles, alors qu’ils étaient coûteux et souvent inaccessibles dans la majeure partie de l’Europe. Même dans les années 1930, l’Amérique était pratiquement la seule à proposer des écoles secondaires universellement gratuites et accessibles." (Goldin et Katz, 2008).

À l’inverse, la montée des inégalités à l’époque où leur livre a été écrit n’était pas, comme beaucoup l’imaginaient, la conséquence inéluctable d’un changement technologique rapide. Cela reflétait plutôt un déficit d’investissement dans le capital humain et, plus largement, un déclin des vertus qui avaient permis de tels investissements un siècle plus tôt. La leçon n’était pas que l’Amérique avait échoué, mais plutôt qu’une opportunité restait à sa portée. (…) »

David Autor & David Deming, « A young person’s guide to Lawrence F. Katz », août 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Et si la chute de la part du travail s'expliquait par la plus forte concentration des entreprises ? »

« Dans quelle mesure l’automatisation a-t-elle contribué à la hausse des inégalités salariales aux Etats-Unis ? »

lundi 8 janvier 2024

Comment réduire le fossé entre l’économie et la politique ?

Par Martin Anota le lundi 8 janvier 2024, 16:00

« (...) Je trouve opportun de revenir sur un thème sur lequel j’ai déjà écrit : le conflit chronique entre la bonne science économique et la bonne politique. (…) Le gouffre est profond et promouvoir de bonnes politiques économiques dans un monde politique est source de frustration. (…) Je me concentrerai sur ce que nous pouvons faire pour réduire (non pas éliminer, juste réduire) le fossé béant entre la bonne économie et la bonne politique.

Puis-je commencer en dissipant un mythe ? Peut-être parce que les économistes sont fréquemment appelés à soutenir des politiques ou à s’y opposer, peut-être parce que nous avons un Council of Economic Advisers à la Maison Blanche, peut-être parce que la puissante Réserve fédérale (…) est dominée par le raisonnement économique, beaucoup croient que les économistes ont une énorme influence sur la politique publique. En vérité, mis à part pour la politique monétaire, ce n’est pas le cas.

Il y a presque un demi-siècle, George Stigler (1976), avant qu’il ne reçoive le prix Nobel d’économie, écrivait que "les économistes exercent une influence mineure et à peine détectable sur les sociétés dans lesquelles ils vivent". Stigler exagérait sans aucun doute, mais il n’avait pas tout à fait tort. Et les choses n’ont guère changé depuis.

Dans un livre que j’ai publié il y a cinq ans, j’affirmais que l’élaboration de la politique économique suit souvent la théorie du lampadaire : les politiciens utilisent la science économique de la même façon qu’un ivrogne utilise un lampadaire, c’est-à-dire pour se soutenir, non pour s’éclairer. J’expliquais que les économistes et les responsables politiques (c’est-à-dire pas seulement les politiciens, mais aussi tous les conseillers et communicants qui les entourent) sont issus de civilisations totalement différentes. Ils ne voient pas le monde de la même façon. Ils parlent des langues différentes. Ils ne définissent pas le succès de la même façon. Ils ont souvent des horizons temporels très différents. Ils n’utilisent même pas les mêmes formes de logique.

J’ai par le passé pensé que la "logique politique" était un oxymore. Beaucoup d’économistes le pensent toujours. La politique n’est-elle pas dingue ? N’y a-t-il pas une seule logique, celle héritée d’Aristote ? Non. J’ai appris depuis qu’il y a une logique en politique que je vais illustrer avec un exemple arithmétique trivialement simple.

Imaginez une politique, disons un allègement fiscal : 10 personnes reçoivent chacune 1 million de dollars, 20 millions de personnes payent chacune 1 dollar. La logique économique considère clairement qu’il s’agit d’une mauvaise politique. Pour poursuivre cette politique, il faudrait une raison non économique convaincante.

Mais la logique politique voit cette politique tout à fait différemment. Les 20 millions de personnes qui ont perdu chacune un dollar ne remarqueront pas leurs maigres pertes. Et même si elles la remarquaient, la perte serait loin d’être suffisamment importante pour les pousser à l’action politique. En revanche, celles qui se sont partagé les dix millions de dollars remarqueront certainement leurs nouvelles largesses et seront reconnaissants envers les politiciens qui en sont à l’origine. Les gains pour les politiciens (en termes de soutien, de contributions à la campagne, etc.) éclipseront toutes les pertes politiques, qui sont probablement négligeables. Seuls les politiciens qui tiennent à leurs principes résisteront à de tels compromis.

Bien que cet exemple soit trivial, il illustre un problème profond et omniprésent : pourquoi tant de décisions politiques semblent erronées aux économistes, pas seulement en matière de politique fiscale, mais aussi en matière de politique commerciale, de réglementation, de la politique de la concurrence et dans nombreux autres domaines. Soit dit en passant, cela ne servirait pas à grand-chose si les politiciens comprenaient mieux l’économie. La logique économique et la logique politique vont souvent dans des directions opposées. C'est une réalité.

Comment rapprocher les politiciens des économistes

Les politiciens et les économistes ne se ressembleront jamais, ils ne penseront, ni ne parleront jamais de la même façon. Si vous voulez comprendre pourquoi, demandez à Charles Darwin. Mais pouvons-nous au moins réduire le fossé ? Pouvons-nous amener les politiciens à donner un peu plus de poids aux mérites économiques ? Pouvons-nous amener les économistes à comprendre un peu mieux le monde politique ? Je pense (ou plutôt j’espère) que nous pouvons y parvenir. Je ne suis pas naïf à ce sujet. J’ai conscience que ce sera dur et que ce sont les économistes qui devront le plus changer. Donc, dans le temps qui me reste, j’aimerais évoquer un changement que je suggère aux politiciens et deux changements que je suggère aux économistes.

On dit souvent que les politiciens ont des horizons temporels extrêmement courts, qu’ils ne peuvent voir au-delà des prochaines élections, mais la vérité est bien pire. Les professionnels politiques qui conseillent les politiciens ne peuvent souvent même pas voir au-delà du prochain sondage d’opinion, peut-être même pas au-delà du prochain tweet. Leur horizon temporel naturel s’étend seulement jusqu’aux journaux télévisés du soir (…).

Mais amener les politiciens à réfléchir à plus long terme peut ne pas être si désespéré que cela en a l’air. Laissez de côté un instant votre incrédulité et supposez que se comporter comme s’il y avait une élection chaque dimanche n’était pas aussi intelligent politiquement que beaucoup de politiciens semblent le croire. Alors, une bonne politique économique a une chance. Après tout, les politiciens sont parmi les créatures de Dieu les plus adaptables. S’ils peuvent être persuadés que les habitudes politiques actuelles sont contreproductives, ils peuvent changer de comportement, non pas parce qu’ils sont mus par un soudain élan d’idéalisme, mais parce qu’ils veulent gagner les élections. (...)

Comment rapprocher les économistes des politiciens

Tournons-nous à présent vers la minorité d’économistes qui veulent s’engager en politique. J’ai deux suggestions à offrir ici, et beaucoup d’autres ailleurs. Ces deux suggestions vont à contre-courant. Nous ne les enseignons pas à l’université.

La première suggestion concerne à nouveau l’horizon temporel. Je viens de souligner que les horizons temporels politiques sont trop courts pour une bonne politique économique. Mais il est aussi vrai que les horizons temporels des économistes sont trop longs pour la politique.

Nous, économistes, nous focalisons typiquement sur les effets d’"équilibre" ou d’"état stationnaire" d’un changement de politique économique. Par exemple : que se passera-t-il à terme après un changement de la fiscalité ou un accord commercial ? Ne vous trompez pas sur mes propos. Ces questions sont importantes et très pertinents pour l’élaboration de la politique économique ; nous ne devons pas les oublier. Mais elles n’ont presque pas de pertinence dans le monde politique, parce que les gens ne vivent pas à l’état d’équilibre. Ils passent l’essentiel de leur existence dans une transition ou une autre. Pourtant, les économistes considèrent souvent les "coûts de transition" comme des détails sans importance. C’est une erreur.

Les accords commerciaux sont un bon exemple. Avec quelques exceptions, la théorie du commerce international compare un équilibre de plein emploi avec un autre. David Ricardo nous a montré il y a deux siècles que l’équilibre en libre-échange est meilleur pour la société dans son ensemble (bien qu’il ne soit pas forcément meilleur pour chaque individu) qu’un équilibre en autarcie. Il avait raison, ce qui explique pourquoi pratiquement tous les économistes sont dans leur cœur des libre-échangistes.

Mais attendez. Le processus d’ajustement vers l’équilibre supérieur de libre-échange peut être long et douloureux, impliquant des pertes d’emplois, des baisses de revenu pour certains, la déstabilisation de certaines communautés, et ainsi de suite. Les économistes le savent, mais ils n’y accordent pas assez attention. Les politiciens, en revanche, vivent dans le monde réel des coûts de transition. Ils peuvent ne pas être suffisamment longtemps en fonction pour jouir des bénéfices de l’équilibre.

Je ne suggère pas que les économistes doivent embrasser le protectionnisme. Loin de là. J’utilise l’exemple du commerce pour démontrer un point général : le fait que les économistes doivent passer un peu plus de temps et d’efforts à réfléchir à propos des douloureux coûts de transaction et sur la façon de les atténuer, plutôt que de se focaliser de façon hypermétrope sur les effets d’équilibre.

Ma deuxième suggestion est que les économistes prêtent bien plus d’attention aux questions de justice plutôt que de s’intéresser presque exclusivement à l’efficacité, comme ils le font souvent. En politique, la justice l’emporte presque toujours sur l’efficience. Et les politiciens le savent. C’est l’une des raisons pour lesquelles la politique économique est souvent si manifestement inefficiente. En disant cela, je risque de perdre ma licence d’économiste. Après tout, nous adorons l’efficacité pour une raison : une plus grande efficacité augmente la taille du gâteau économique. (...) Je ne recommande pas d’abandonner l’efficience comme ligne directrice, seulement que nous tempérions notre enthousiasme pour l’efficience en nous montrant un peu plus respectueux de la faisabilité économique, qui dépend souvent de ce qui est perçu comme étant juste.

Pensez, par exemple, aux débats sur la fiscalité, qui sont très virulents au Congrès. Les économistes ont une belle théorie de la fiscalité optimale, construite autour d’une efficacité maximale. Mais cette théorie ne joue absolument aucun rôle dans les débats au Congrès. Zéro. Les discussions sur l’équité, en revanche, dominent les débats. Et nous obtenons le chaos fiscal que nous provoquons.

Le changement climatique offre un autre exemple. J’ai souvent dit que 101 économistes sur 100 pensent que la meilleure approche pour limiter les émissions de CO2 est une taxe carbone. Pour des raisons d'efficacité, elle surpasse haut la main les autres remèdes. Mais de nombreux politiciens sont réticents face aux impôts et de nombreux citoyens considèrent qu'il est injuste de prélever des impôts plus élevés sur les personnes qui "doivent" consommer beaucoup d'énergie.

Pratiquement tous les économistes vous diront que les subventions, les allégements fiscaux et les dépenses publiques directes visant à limiter les émissions de CO2 sont tout à fait inefficientes par rapport à une taxe carbone. Mais malheureusement pour nous, les électeurs et donc les politiciens détestent cette idée. Aux États-Unis du moins, les taxes sur les émissions de carbone bénéficient d’un soutien politique négligeable. Alors, que devons-nous faire, nous, les économistes ? Nous retirer de ce qui est probablement le problème économique le plus existentiel auquel est confrontée la race humaine ? Aboyer à la lune, même si personne n'écoute ?

Non, je pense qu’il existe une meilleure solution, et la loi Inflation Reduction Act (…) en est un exemple. Même si elle ne fait pas grand-chose pour réduire l'inflation, elle promet des réductions considérables des émissions américaines de carbone. La société s’en portera certainement mieux avec elle que sans elle, même si elle n’a pas de taxe sur le carbone et ne parvient pas à réduire les émissions de carbone de manière efficiente. Mais plus important encore, le président Biden a réussi à le faire adopter au Congrès(…), alors qu’une taxe sur le carbone aurait échoué.

Donc, voici mon conseil aux économistes qui s’intéresseraient à l’élaboration pratique (et non pas théorique) de la politique économique. N’oubliez pas l’efficience. Elle importe. Nous avons raison la concernant. Mais nous devrons peut-être (...) rendre les détails d’une politique complexe moins efficaces. Appelez cela la théorie de l’optimum du troisième ou du quatrième rang.

Conclusion

Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur le rapprochement entre politiciens et économistes, sans basculer dans l’utopie. Mais j’ai dépassé mon temps. Certes, j’en ai tout de même beaucoup dit. Et le changement, s’il survient, sera lent et hésitant. Mais les potentiels bénéfices que nous en retirerons seront énormes.

(...) Je finirai en citant Yogi Berra, qui avait un jour observé que "en théorie, il n’y a pas de différence entre théorie et pratique. En pratique, il y en a une." (…) »

Alan S. Blinder, « Economics and politics: On narrowing the gap », 25 octobre 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Mondialisation : qu’est-ce que les économistes ont pu manquer ? »

« billets précédents - page 2 de 178 - billets suivants »