Le néolibéralisme et la productivité

Par Martin Anota le mercredi 15 mars 2017, 17:00 - Innovation et productivité - Lien permanent

« Chris Edwards affirme que les privatisations amorcées par Thatcher "ont transformé l’économie britannique" et stimulé la productivité. Cela nous amène à un paradoxe. Le fait est que les privatisations ne sont pas les seules choses qui se sont passées depuis les années 1980 et qui auraient dû stimuler la productivité, selon (ce que j’appelle) l’idéologie néolibérale. Les syndicats se sont affaiblis, ce qui aurait dû réduire "les pratiques restrictives". Les dirigeants ont vu leur rémunération exploser, ce qui aurait dû en attirer les plus compétents, et mieux les inciter à accroître la productivité. Et la main-d’œuvre a plus de capital humain : depuis les années 1980, la proportion de travailleurs avec un diplôme universitaire a quadruplé en passant de 8 % à un tiers. (…)

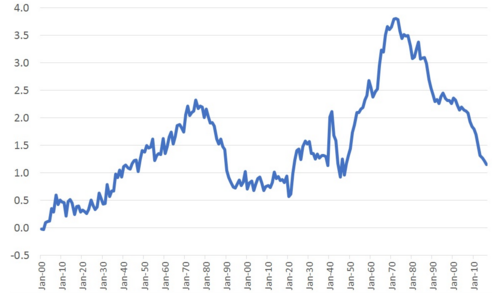

L’idéologie néolibérale prédit alors que la croissance devrait s’accélérer. Mais elle ne l’a pas fait. En fait, les données de la Banque d’Angleterre montrent que la croissance de la productivité (…) a eu tendance à ralentir depuis les années 1970. Pourquoi ?

GRAPHIQUE Croissance de la productivité au Royaume-Uni (en %)

Il se peut que les réformes néolibérales ne stimulent que temporairement la productivité. Je n’en suis pas sûr. Comme Dietz Vollrath l’a dit, les économies sont habituellement lentes à répondre à une hausse de la production potentielle. S’il y avait eu une forte hausse de la production potentielle, alors nous aurions dû le voir dans les données relatives à la croissance sur vingt ans. Ce n’est pas le cas.

Une autre possibilité est que les effets stimulateurs de productivité du néolibéralisme aient été compensés par des forces associées à la stagnation séculaire – la pénurie d’innovations et de projets d’investissement profitables.

Mais il y a une autre possibilité, celle selon laquelle le néolibéralisme a en fait contribué au ralentissement de la croissance.

Je pense à trois façons par laquelle le néolibéralisme peut effectivement freiner la croissance. Un premier mécanisme passe via la politique macroéconomique. Sur des marchés du travail tendus tels que ceux que nous avons connus dans l’immédiat après-guerre, les salariés étaient incités à être plus productifs parce qu’on ne pouvait pas facilement s’appuyer sur la réduction des salaires pour accroître les profits. En outre, les entreprises étaient assurées de faire face à une demande globale élevée, ce qui les encourageait à investir et à accroître leurs ratios capital sur travail pour répondre à cette demande. Dans les années qui ont suivi la démocratie sociale, ces incitations à la productivité se sont affaiblies.

En outre, le néolibéralisme peut contribuer à accroître les inégalités de revenu, or ces dernières peuvent freiner la productivité. Par exemple, les inégalités génèrent de la défiance, or celle-ci déprime la croissance économique en dégradant la qualité de la politique économique, en exacerbant les problèmes d’antisélection (les problèmes de "marchés de l’occasion") et en détournant des ressources vers les secteurs à faible productivité.

Enfin, nous pouvons entrevoir un troisième mécanisme : la gestion néolibérale peut elle-même réduire la production. Il y a là plusieurs canaux possibles. Premièrement, la bonne gestion peut nuire à l’investissement et à l’innovation. William Nordhaus a montré que les profits tirés de l’innovation sont faibles. Et Charles Lee et Salman Arif ont montré que les dépenses en capital sont souvent motivées par le sentiment plutôt que par une évaluation réalisée de sang froid avec pour résultat que cela entraîne une chute des profits. Nous pouvons interpréter les ralentissements de l’innovation et de l’investissement comme une preuve que les dirigeants ont pris en compte ces faits. En outre, une focalisation sur la réduction des coûts, les routines et les meilleures pratiques peuvent empêcher les salariés d’avoir la latitude et le temps d’expérimenter et d’innover. Dans tous les cas, les idées de Schumpeter semblent valides : la croissance capitaliste nécessite un esprit aventurier, or celui-ci est étouffé par la bureaucratie rationnelle.

Deuxièmement, comme Jeffrey Nielson l’a affirmé, les organisations basées sur la hiérarchie peuvent démotiver les subalternes, qui s’attendent à ce qu’on leur dise quoi faire plutôt qu’à prendre des initiatives.

Troisièmement, les incitations à haute puissance accordées aux dirigeants peuvent se révéler contreproductives. Elles peuvent alimenter les comportements de quête de rentes (rent-seeking), les intrigues de bureau et les manœuvres pour atteindre le sommet de la hiérarchie plutôt qu’inciter chacun à faire au mieux son travail. Elles peuvent étouffer les motivations intrinsèques comme la fierté professionnelle. Et elles peuvent amener les dirigeants à se focaliser sur la réalisation de tâches que l’on peut facilement surveiller plutôt que celles qui sont certes importantes à l’organisation, mais plus difficiles à mesurer : par exemple, la réduction des coûts peut être quantifiée, faire l’objet d’une mesure d’incitation, mais maintenir une culture d’entreprises saine est moins facilement mesurable, si bien que celle-ci peut être négligée dans la conception des mesures d’incitations.

Quatrièmement, autonomiser la gestion peut accroître l’opposition au changement. Comme McAfee et Brynjolfsson l’ont montré, pour récolter les bénéfices du changement technique, cela requiert souvent un changement organisationnel. Mais les dirigeants bien payés ont peu de raisons de vouloir faire de vagues en entreprenant de tels changements. La conséquence en est que nous sommes collés dans ce que van Ark appelle la "phase d’installation" de l’économie digitale plutôt que la phase de déploiement. Comme Joel Mokyr l’a dit, les forces du conservatisme suppriment finalement la créativité technique.

Tout cela est cohérent avec le Fait : la croissance de la productivité agrégée a été plus faible au cours de l’ère néolibérale qu’elle ne l’a été entre 1945 et 1973, lors de l’âge d’or de la démocratie libérale.

Je concède qu’il ne s’agit ici que d’une suggestion et qu’il peut encore y avoir d’autres possibilités, notamment la possibilité que la forte croissance de la productivité lors de l’immédiat après-guerre ait été une aberration, qui s’explique par le fait que les entreprises aient rattrapé les plus productives et cherché à tirer profit des innovations d’avant-guerre. Cela nous amène toutefois à considérer la possibilité que la faible croissance soit un aspect du capitalisme normal. »

Chris Dillow, « Neoliberalism and productivity », in Stumbling & Mumbling, 26 février 2017. Traduit par Martin Anota