« La Commission européenne a récemment révisé à la baisse ses prévisions de croissance économique et d'inflation ; cette dernière continue de baisser plus vite que prévu. Contrairement aux États-Unis, il n’y a pas ici d’"atterrissage en douceur" (soft landing). Comme beaucoup le soutiennent, le resserrement monétaire n’a pas joué un rôle majeur dans la maîtrise de l’inflation (même aujourd’hui, la dynamique des prix est principalement déterminée par celle des coûts de l’énergie et des transports). Au contraire, selon ce que nous dit la littérature sur le sujet, ce n’est que 18 mois après son début qu'un cycle de hausse des taux commence à peser sur le coût du crédit, donc sur la consommation, l'investissement et la croissance économique.

Ce ralentissement de l’économie intervient dans un contexte différent de celui de la pandémie. À l’époque, les banquiers centraux et les ministres des Finances étaient tous d’accord sur le fait que les entreprises devaient être soutenues par la politique budgétaire "quoiqu’il en coûte" (whatever it takes). Aujourd'hui, le climat est très différent et le discours public est dominé par l'obsession de la réduction de la dette publique, comme en témoignent les récentes prises de position de Lindner, le ministre des Finances allemand, et la décevante réforme du Pacte de stabilité. Le risque que l’Europe répète les erreurs du passé, en particulier la calamiteuse austérité de 2010-2014, est donc particulièrement élevé.

Dans ce contexte, on ne peut que regarder avec inquiétude ce qui se passe en France, où le gouvernement a également annoncé une révision à la baisse de la prévision de croissance pour 2024, de 1,4 % à 1 %. Dans le même temps, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a annoncé une réduction des dépenses publiques de dix milliards d'euros (l’équivalent de 0,4 % du PIB), afin de maintenir les objectifs de déficit et d'endettement qui avaient été précédemment annoncés. C'est un mauvais choix, pour au moins deux raisons. La première est que le gouvernement envisage de procéder à la correction exclusivement en réduisant les dépenses publiques, en se concentrant notamment sur les "dépenses d'avenir". 2 milliards d'euros seront prélevés sur le budget de la transition écologique, 1,1 milliard d'euros sur celui du travail et de l'emploi, 900 millions d'euros sur celui de la recherche et de l'enseignement supérieur, etc. Bref, il a été choisi, une fois de plus, non pas d’augmenter les impôts des riches, mais de réduire les investissements dans le capital futur (matériel ou immatériel).

Mais, quelle que soit la composition, le choix de poursuivre des objectifs de finances publiques en réduisant les dépenses à un moment où l’économie ralentit va à l’encontre de ce que nous enseigne la théorie économique. Plus problématique encore, pour une classe politique à la tête d’une grande économie, cela va à l’encontre des enseignements des événements qui se sont récemment déroulés en Europe.

Le ratio dette publique sur PIB est généralement considéré comme un indicateur de la soutenabilité des finances publiques. (En fait, c’en est un indicateur très imparfait, mais nous pouvons l’ignorer ici). Lorsque le dénominateur de la nation, le PIB, baisse ou bien augmente moins que prévu, il semblerait à première vue logique de ramener le ratio à la valeur souhaitée en réduisant la dette, qui est au numérateur, c'est-à-dire en augmentant les impôts ou en réduisant les dépenses publiques. Mais les choses ne sont pas si simples, car en fait les deux variables, PIB et dette publique, sont liées l’une à l’autre. La réduction des dépenses publiques ou l’augmentation des impôts, en réduisant notamment le revenu disponible des ménages et des entreprises, déprimeront la demande de biens et de services et donc la croissance économique. Laissons de côté ici une théorie un peu farfelue, mais qui refait périodiquement surface, selon laquelle l’austérité pourrait être "expansionniste" si la réduction des dépenses publiques amenait les ménages et les entreprises à anticiper une réduction de la pression fiscale à l’avenir, stimulant ainsi la consommation et l’investissement privé. Les données ne soutiennent pas ce conte de fées. Devinez quoi ? L’austérité est récessive !

En bref, une baisse du numérateur, la dette publique, entraîne une baisse du dénominateur, le PIB. Le fait que le ratio dette publique sur PIB diminue ou augmente dépend donc de l’influence du numérateur sur le dénominateur, ce que les économistes appellent le multiplicateur. Si l’austérité a un impact limité sur la croissance économique, alors la réduction de la dette publique sera plus importante que la réduction du PIB et ainsi le ratio diminuera : bien qu’au prix d’un ralentissement économique, l’austérité peut ramener les finances publiques sous contrôle. Les plans d’austérité imposés par la troïka aux pays de la zone euro au début des années 2010 reposaient sur cette hypothèse et toutes les institutions internationales prévoyaient un impact limité de l’austérité sur la croissance économique. L’histoire a montré que cette hypothèse était erronée et que le multiplicateur est très élevé, surtout en période de récession. Un mea culpa public du Fonds monétaire international a fait sensation à l'époque (les économistes ne sont pas connus pour admettre leurs erreurs !), expliquant comment un calcul correct donnait des multiplicateurs jusqu'à quatre fois plus élevés qu'on ne le pensait auparavant. Au nom de la discipline, la politique budgétaire de ces années-là a été procyclique, freinant l’économie alors qu’elle aurait dû la faire avancer. Les nombreux programmes d’aide conditionnant le soutien de la troïka à l’adoption de l’austérité n’ont pas permis de sécuriser les finances publiques ; au contraire, en plongeant ces pays dans la récession, ils les ont rendus plus fragiles. Non seulement l’austérité n’a pas été expansionniste, mais elle était en outre vouée à l’échec. Ce n'est pas un hasard si, au cours de ces années-là, les attaques spéculatives contre les pays qui ont adopté l'austérité se sont multipliées et que, sans l'intervention de la BCE, avec le "quoiqu’il en coûte" de Draghi en 2012, l'Italie et l'Espagne auraient dû faire défaut et l'euro n'aurait probablement pas survécu.

Depuis, les travaux empiriques se sont multipliés, avec des résultats très intéressants. Par exemple, les multiplicateurs sont plus élevés pour les investissements publics (en particulier pour les investissements verts) et les dépenses sociales ont un impact important sur la croissance économique à long terme. Et ce sont précisément les postes de dépenses que le gouvernement français a le plus réduit en réaction à la détérioration des conditions économiques.

Alors qu’en 1937 le président Roosevelt cherchait prématurément à réduire le déficit public en plongeant l’économie américaine dans la récession, John Maynard Keynes a déclaré que "le boom, et non la récession, est le bon moment pour l’austérité". La crise de la zone euro a été colossale et très douloureuse (la Grèce n’a pas encore retrouvé son niveau de PIB de 2008), une expérience naturelle qui a donné raison à Keynes.

On peut peut-être pardonner à Bruno Le Maire et aux nombreux porte-drapeaux de la discipline budgétaire leur ignorance de la littérature académique sur la taille des multiplicateurs dans les bons et les mauvais moments. On peut peut-être aussi leur pardonner leur méconnaissance de l’histoire économique et des débats qui ont enflammé le vingtième siècle. Mais la tendance à répéter les erreurs qui ont déclenché une crise financière il y a seulement dix ans et menacé de faire dérailler la monnaie unique est impardonnable, même pour une classe politique sans culture et sans mémoire. »

Francesco Saraceno, « Austerity. The past that doesn’t pass », in Sparse Thoughts of a Gloomy European Economist (blog), mars 2024. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Pourquoi les gouvernements empruntent-ils ? »

« L’austérité est-elle vouée à l’échec ? »

« La fée confiance ou le mythe de l’austérité expansionniste »

« L’austérité laisse des cicatrices permanentes sur l’activité »

« Quelles ont été les répercussions de l’austérité dans le sillage de la Grande Récession ? »

Politique budgétaire et endettement public

lundi 4 mars 2024

Austérité : le passé qui ne passe pas

Par Martin Anota le lundi 4 mars 2024, 17:00

mercredi 3 janvier 2024

Les idées de Wolfgang Schäuble sont toujours bien vivantes

Par Martin Anota le mercredi 3 janvier 2024, 16:00

« Wolfgang Schäuble a été une figure centrale du paysage politique allemand. Député du parti de centre-droit démocrate-chrétien de 1972 jusqu'à sa mort mardi soir à l'âge de 81 ans, il était très proche du chancelier Helmut Kohl et, en tant qu'avocat, il a participé aux négociations du traité qui a abouti la réunification avec l'Allemagne de l'Est.

Mais c’est sous la présidence d’Angela Merkel que Schäuble s’est fait connaître au-delà des frontières nationales. Ministre de l'Intérieur pendant quelques années, il a été nommé ministre des Finances en 2009, quelques semaines avant les révélations sur la situation réelle des finances publiques grecques qui déclenchèrent la crise de la dette souveraine. Depuis, il est devenu l’une des figures centrales de la gestion calamiteuse de cette crise. Certes il a été un fervent pro-européen, mais, tout influencé par la doctrine ordolibérale, il a toujours été convaincu que l'intégration ne pouvait se réaliser qu'en enserrant l'économie européenne dans un réseau dense de règles qui garantiraient l'épargne publique et privée nécessaire pour rendre l'UE compétitive sur les marchés mondiaux.

Schäuble était le principal porte-drapeau de la "vue de Berlin" (ou de Bruxelles ou de Francfort, celle des dirigeants de la Commission européenne et de la BCE à l’époque) qui attribuait la crise de la dette à la prodigalité budgétaire et au manque de réformes des pays dits "périphériques" de l’UEM. Ce récit de la crise a imposé des "devoirs" (austérité budgétaire et réformes structurelles) aux pays en crise : on doit à l'intransigeance de Schäuble, soutenu par Angela Merkel, la Commission européenne et la BCE (et parfois contre le FMI, qui a souvent eu une approche plus pragmatique), les conditions draconiennes imposées aux gouvernements grecs en échange de l’aide financière de la "Troïka". Au cours de ces années-là, Jean-Claude Trichet, alors président de la BCE, et lui ont défendu, contre toute évidence empirique, l’idée d’une austérité expansionniste, l’idée selon laquelle l’austérité budgétaire libérerait les esprits animaux des marchés et relancerait ainsi la croissance. Une austérité que Schäuble a imposée aux pays en crise, mais qui a également été embrassée par l’Allemagne. A l'occasion de son départ du ministère des Finances en 2017, la photo des salariés formant un grand zéro dans la cour en hommage à l'atteinte de l’objectif d'équilibre budgétaire a fait le tour du monde.

L’histoire a montré l’inefficacité et le coût de cette stratégie. Sans surprise, l’austérité budgétaire ne s’est révélée presque jamais expansionniste et elle ne l’a certainement pas été dans la zone euro. L'ajustement budgétaire imposé aux pays périphériques de l'UEM a déclenché une crise qui, pour certains d'entre eux, n'était pas encore résorbée à la fin de la décennie. Une crise qui aurait d’ailleurs pu être moins douloureuse si les pays en meilleure forme avaient soutenu la croissance de la zone euro par des politiques expansionnistes au lieu de resserrer également leurs politiques budgétaires. L’UEM est la seule grande économie avancée à avoir connu une deuxième récession en 2012-2013, après la crise financière mondiale de 2008. Et ce n’est pas tout : depuis lors, la demande domestique est restée anémique et l’économie européenne s’est "germanisée", ne réussissant à croître que grâce aux exportations. Cela a contribué à intensifier les tensions commerciales et l’Allemagne est régulièrement accusée par les organismes internationaux et les États-Unis d’exercer une pression déflationniste sur l’économie mondiale.

Le récit d’une crise causée par l’irresponsabilité budgétaire de gouvernements dépensiers a rapidement perdu de sa superbe et, en 2014, beaucoup de ses premiers partisans (par exemple Mario Draghi, devenu entre-temps président de la BCE) avaient déjà opté pour une explication plus "symétrique", celle selon laquelle le déclencheur de la crise était les déséquilibres de la balance des paiements pour lesquels les pays trop dépensiers et les pays trop austères étaient autant responsables les uns que les autres. Mais Schäuble n’a jamais renoncé à sa conviction selon laquelle le seul remède nécessaire était la réduction des dépenses publiques : l'Allemagne a également imposé cette vision à ses partenaires lors des réformes des institutions européennes (du Mécanisme européen de Stabilité au Pacte budgétaire).

Avec la crise du Covid-19 et le soutien indéfectible de l’Allemagne à Next Generation EU, il semblait que la doctrine ordolibérale ait finalement pris sa retraite, tout comme Schäuble, son plus fier partisan. Mais de récents événements nous montrent qu’il s’agissait là d’un vœu pieux. Schäuble aurait probablement approuvé la (non-)réforme du Pacte de stabilité imposée par son successeur Lindner, dont le seul fil conducteur est la réduction de la dette publique. Schäuble nous a quittés, mais le fétichisme de l’épargne publique et privée comme vertu curative est bel et bien vivant. »

Francesco Saraceno, « Wolfgang Schäuble’s ideas are alive and kicking », in Sparse Thoughts of a Gloomy European Economist (blog), 29 décembre 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« L’austérité est-elle vouée à l’échec ? »

« La fée confiance ou le mythe de l’austérité expansionniste »

« L’austérité laisse des cicatrices permanentes sur l’activité »

« Quelles ont été les répercussions de l’austérité dans le sillage de la Grande Récession ? »

« Le cœur de la zone euro aiderait-il la périphérie en adoptant un plan de relance ? »

lundi 20 novembre 2023

La stagnation actuelle de l’Europe s'explique en partie par l'obsession du déficit public

Par Martin Anota le lundi 20 novembre 2023, 16:00

« La règle empirique que les journalistes utilisent pour définir une récession, à savoir la succession de deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB, n’est pas sans inconvénient. Si l’économie croît de 0,1 %, les gros titres diront que "le Royaume-Uni a évité la récession", mais si la croissance est de -0,1 % deux trimestres consécutifs, les gros titres diront que "le Royaume-Uni est entré en récession". Pourtant la différence entre les deux, équivalente à 0,2 % du PIB, est bien dans les erreurs de mesures généralement associées à la croissance du PIB. D’un point de vue économique, il n’y a pas de différence significative entre une croissance de 0,1 % et une croissance de – 0,1 %, si bien que parler de récession dans le cas de cette dernière, mais pas dans celui de la première, est ridicule.

Un autre problème avec cette façon de définir une récession est qu’elle ne fait pas référence à la croissance tendancielle. Si l’économie croît en général de 3 % par an, alors la croissance zéro fait une grosse différence (3 % de moins que la normale). Cependant, si la croissance tendancielle est de 1 %, une croissance nulle ne fait pas une grande différence (juste 1 % de moins que la normale). Cela peut conduire à des erreurs d’appréciation lorsque l’on parle d’une reprise suite à une récession. Par exemple, (…) le PIB (au Royaume-Uni) a commencé à croître en 1982 après la récession de 1980-1981 (…). Comme je l’ai noté ici, la croissance en 1982 était autour du taux tendanciel. La reprise, dans le sens d’un retour à la trajectoire tendancielle du PIB, n’a vraiment débuté qu’en 1983.

Un dernier problème avec la définition "officielle" de la récession est qu’elle se réfère au PIB et non au PIB par tête. Ce dernier est pourtant bien plus pertinent à presque tous les égards. (…) Si nous utilisions le PIB par tête pour définir une récession, alors le Royaume-Uni aurait connu une récession en 2022 et nous pourrions parler d’une seconde récession dans la seconde moitié de cette année. De nouveau, cela montre à quel point cela peut être absurde d’être trop littéral à propos de la définition de la récession.

Une bien meilleure façon de décrire l’année 2022 et (tout du moins jusqu’à présent) l’année 2023 est de dire que l’économie est au point mort. Il est tentant de considérer cette période de très faible croissance comme une conséquence de la hausse des taux d’intérêt associée à la lutte contre la forte inflation. La croissance dans les grands pays-membres de l’UE a aussi été faible au cours des deux dernières années. Cependant, l’un des contre-exemples majeurs devrait nous amener à douter de cette explication : comme le montre le graphique ci-dessous, la croissance aux Etats-Unis a été bien plus forte.

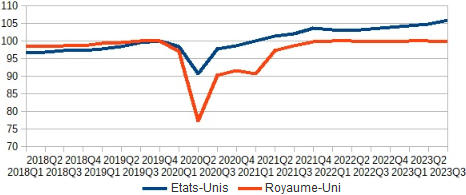

GRAPHIQUE PIB par tête aux Etats-Unis et au Royaume-Unis (en indices, base 100 au quatrième trimestre 2023)

Martin Sandbu montre un graphique similaire comparant le PIB des Etats-Unis au PIB de l’UE. Alors que le PIB par tête du Royaume-Uni reste à des niveaux similaires à ceux d’avant la pandémie, le PIB par tête des Etats-Unis est presque 6 % plus élevé. Le Royaume-Uni a enregistré une légère baisse du PIB par tête au troisième trimestre 2023, mais le PIB par tête des Etats-Unis a augmenté de plus de 1 % !

Comme le note Sandbu, ce n’est pas parce que la croissance du PIB par tête est plus forte aux Etats-Unis qu’en Europe. De même, comme je l’ai montré ici, la croissance du PIB par tête au Royaume-Uni a été au moins aussi forte que celle des Etats-Unis avant la crise financière mondiale et l’austérité. Quelque chose s’est produit aux Etats-Unis depuis la pandémie, quelque chose qui ne s’est pas produit au Royaume-Uni et dans l’UE.

L’argument que j’ai déjà avancé, et que Sandbu avance aussi, est que la politique budgétaire américaine a été bien plus expansionniste depuis les premiers temps de la pandémie qu’en Europe. Les détails sont discutés en détail dans ce billet et dans l’article de Sandbu, donc je ne vais pas les répéter ici, sauf pour dire qu’ils impliquent une combinaison du calendrier de la relance budgétaire et une orientation de cette relance vers ceux qui vont la dépenser le plus. Je vais élargir ce point pour faire un point plus général.

Comme avec toute énigme, il peut y avoir plusieurs réponses possibles et pas assez d’éléments empiriques pour déterminer laquelle est correcte. Une explication pourrait être que le choc des prix de l’énergie a davantage affecté l’Europe que les Etats-Unis (…). Si c’était le cas, alors nous aurions dû voir en 2023 un certain rebond en Europe relativement aux Etats-Unis, comme les prix du gaz diminuèrent, mais ce n’est pas ce que nous avons vu. Donc, ce n’est qu’une explication partielle.

L’argument que j’ai déjà avancé, et que Sandbu avance aussi, est que la politique budgétaire américaine a été bien plus expansionniste depuis les premiers temps de la pandémie qu’en Europe. Les détails sont discutés en détail dans ce billet et dans l’article de Sandbu, donc je ne vais pas les répéter ici (…). Je vais élargir ce point pour faire un point plus général.

L’une des particularités du mandat de Biden est que sa politique n’a pas placé le déficit budgétaire ou la dette publique au centre des décisions budgétaires. Cela contraste avec l’Europe, où les contraintes sur la dette ou les déficits imposées par les politiciens semblent toujours mordre, et cela contraste aussi avec les précédentes administrations démocrates aux Etats-Unis qui "se sont inquiétées à propos du déficit" à des degrés divers. Selon moi, la vigueur de l’économie américaine au sortir de la pandémie tient en grande partie à cette différence et les responsables politiques européens qui restent obsédés et contraints par les cibles de déficit ou de dette pourraient en tirer d’importantes leçons.

Qu’est-ce que j’entends par "obsession du déficit" ? Après tout, j’ai régulièrement affirmé qu'une fixation de la politique budgétaire à moyen terme suivant une règle d’or (faisant correspondre les dépenses aux impôts) en temps normal était un bon objectif. L’obsession du déficit, par contraste, voit implicitement la dette publique comme une chose toujours mauvaise, elle érige des cibles totalement arbitraires pour réduire cette dette et elle laisse cela dicter la politique presque tout le temps, ce qui se traduit invariablement par un sous-investissement dans les services publics et les infrastructures.

L’obsession du déficit et de la dette importe le plus après une sévère contraction de l’activité économique, provoquée par exemple par une crise financière ou une pandémie. Après la crise financière mondiale, l’erreur clé n’a pas été l’absence de soutien budgétaire durant la période au cours de laquelle la production chutait, mais durant la période après celle-ci, lorsque nous devions normalement nous attendre à une reprise suite à cette récession. Ce fut le cas aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, car les démocrates et les travaillistes étaient au pouvoir. Même en Europe, il y a eu un certain soutien budgétaire durant le pire de la récession. Durant le pire de la pandémie, tous les gouvernements ont fourni un considérable soutien budgétaire. C’est après la crise immédiate que l’erreur a été commise. C’est comme si les responsables politiques abandonnaient leur obsession du déficit lorsque la production chute, mais qu’une fois la chute de la production stoppée, ils se laissent regagner par celle-ci. D’une certaine façon, ils ont aussi été trompés par la "définition officielle" d’une récession.

Nous savons depuis la Grande Dépression des années 1930 qu’après une crise la production ne revient pas toujours à sa trajectoire tendancielle d’avant-crise. Grâce à Keynes, nous savons pourquoi : si les consommateurs et les entreprises pensent qu’il n’y aura pas de rebond, l’activité ne rebondira pas, parce que la consommation et l’investissement resteront déprimés. Dans les années 1930, le chômage est resté élevé, pourtant les salaires et les prix cessèrent de chuter. Il fallut une relance budgétaire, sous la forme d’un New Deal ou d’une guerre, pour réduire le chômage. Le chômage chuta aussi après la crise financière mondiale, mais la production ne retourna pas à sa tendance d’avant-crise.

Nous voyons la même dynamique après la pandémie. Nous avons eu une récession en forme de V, mais la production en Europe n’est pas retournée à sa trajectoire tendancielle prépandémique, parce que dans l’UE et au Royaume-Uni les responsables politiques sont retournés à leur cible du déficit ou de la dette, or celle-ci ne laisse pas de place pour permettre à la reprise d’être complète. La seule exception est les Etats-Unis et c’est là où la production est retournée à quelque chose s’approchant de sa tendance prépandémique.

Dans l’UE et au Royaume-Uni, les responsables politiques voient typiquement la hausse de la dette publique durant la crise comme un problème plutôt que comme un moyen d’atténuer l’impact de la crise. En conséquence, aussitôt la crise finie, ils essayent de réduire la dette publique via la consolidation budgétaire plutôt qu’en stimulant la reprise. Nous savons que cela ne risque guère de fonctionner (les consolidations budgétaires, quand l’écart de production est négatif, tendent à accroître le ratio dette publique sur PIB) et cela risque aussi d’endommager les revenus moyens de façon permanente.

Je n’ai cessé d’avancer cet argument tout au long de cette décennie où j’ai écrit sur mon blog, mais pendant l’essentiel de cette période toutes les grandes économies ont été affligées par l’obsession du déficit, si bien que j’ai été incapable de trouver un exemple actuel illustrant comment les choses peuvent être mieux faites. Grâce au président Biden et aux démocrates, maintenant j’en ai un et les résultats parlent d’eux-mêmes. »

Simon Wren-Lewis, « Current UK and EU stagnation are in part the consequence of deficit obsession », in Mainly Macro (blog), 14 novembre 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Les montagnes de dette ne sont pas près de disparaître »

« L’austérité laisse des cicatrices permanentes sur l’activité »

« Quel est l’effet des consolidations budgétaires sur la dette publique ? »

« Pourquoi les gouvernements empruntent-ils ? »

mardi 7 novembre 2023

Si les marchés ont raison à propos des taux longs, les ratios de dette publique vont s’accroître un certain temps

Par Martin Anota le mardi 7 novembre 2023, 17:00

« Dans les pays avancés, le célèbre r – g, c’est-à-dire l’écart entre le taux d’intérêt (r) et le taux de croissance (g), semble avoir durablement changé de signe ou, du moins, être passé d’un chiffre significativement négatif à un chiffre plus proche de zéro.

Même si les économistes s’attendaient à ce que la partie courte de la courbe des rendements reflète les taux plus élevés qui sont nécessaires pour gagner la lutte contre l’inflation, il faut avouer que la pentification de la partie longue de la courbe des rendements ces derniers mois a surpris. J’avoue volontiers que je ne l’avais pas prédit. (Les marchés d’options non plus. Encore récemment, ils donnaient une probabilité nulle au scénario de taux longs supérieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui.)

Même après coup, il n’est toujours pas clair quant à savoir ce qui explique cette hausse des taux longs : une hausse de la prime de terme ? une offre élevée et une faible demande dues au resserrement quantitatif ? une baisse de la proportion d’acheteurs d’obligations insensibles au prix ? une plus forte demande des ménages ? un relèvement des anticipations de croissance potentielle dû à l’IA générative ? Nous ne le savons pas vraiment.

Il n’est donc pas déraisonnable de conclure que certains des facteurs sous-jacents à la hausse récente sont transitoires et que les taux réels à long terme vont diminuer. La plupart des facteurs qui, selon les économistes, ont contribué à la longue baisse que l’on a connue avant la pandémie de Covid-19 ne semblent pas avoir grandement changé. Mais le fait est que les taux longs sont élevés aujourd’hui et que les ministères des Finances doivent financer leur budget à ces taux et ne peuvent pas parier sur une telle baisse.

Quand r – g est égal à zéro, la dynamique du ratio dette publique sur PIB devient simple : si le gouvernement enregistre un déficit primaire, le ratio dette publique sur PIB augmente ; s’il enregistre un excédent, le ratio décroît. Aujourd’hui, pratiquement toutes les économies avancées enregistrent des déficits primaires ; plusieurs d’entre elles connaissent un déficit compris entre les 2 et 4 % du PIB. Donc, une fois que la dette courante a été refinancée et que les intérêts moyens sur la dette reflètent les taux longs plus élevés, en l’absence de changement de politique les ratios d’endettement vont augmenter.

En d’autres termes, la stabilisation du ratio d’endettement implique de ramener les déficits primaires à zéro. Pour des raisons économiques et politiques, les gouvernements ne peuvent le faire rapidement. Une consolidation drastique, immédiate serait probablement catastrophique, à la fois économiquement, en déclenchant une récession, et politiquement, en accroissant la part des suffrages allant aux partis populistes.

Donc, à quelle vitesse les gouvernements des pays avancés peuvent-ils, de façon réaliste, opérer une consolidation budgétaire ? Certaines mesures adoptées plus tôt, pour protéger les entreprises et les ménages contre les perturbations associées à l’épidémie de Covid-19 et, plus récemment, contre les larges hausses du prix de l’énergie, peuvent être supprimées. Même si cela peut aider, cela ne suffira toutefois pas pour combler les déficits publics. Il faut en faire davantage.

Le puissant tournant de l’austérité budgétaire, qui eut lieu de 2010 à 2014 en Europe, est largement considéré aujourd’hui comme ayant été trop rapide, entravant la reprise de l’activité européenne, doit servir de mise en garde. Ajoutez à cela les dépenses additionnelles nécessaires pour renforcer la défense et augmenter les dépenses publiques vertes. Il est clair que l’ajustement doit être régulier, mais il est également clair qu’il doit être lent. Avec au départ un déficit primaire de 3 %, en l’absence de bonnes surprises il faudra peut-être près d’une décennie pour atteindre l’équilibre et donc pour stabiliser la dette publique.

(..) Une consolidation budgétaire se heurte à deux problèmes. Premièrement, la nécessité de limiter des programmes populaires ou d’augmenter des impôts impopulaires. Deuxièmement, le risque d’une contraction soutenue de la demande globale, générant un chômage élevé. Ce dernier problème peut en principe être atténué, voire compensé, par une politique monétaire plus accommodante. Mais cela suggère de plus faibles taux d’intérêt à l’avenir, quand la contraction budgétaire sera mise en œuvre. On peut se demander si c’est cohérent avec les croyances actuelles des investisseurs quant à des taux d’intérêt élevés dans le futur. En d’autres termes, on peut se demander si les taux longs actuellement plus élevés ne contiennent pas les germes de taux longs plus bas dans le futur.

Retournons au raisonnement principal : Il ne sera pas facile d’atteindre la trajectoire requise pour une consolidation budgétaire soutenue. Pour que les investisseurs croient en celle-ci et n’exigent pas un spread plus élevé, il doit y avoir un projet crédible, avec des mesures spécifiques soit du côté des dépenses publiques, soit du côté des impôts, pour l’atteindre. Mais, même dans un tel scénario, le ratio dette publique sur PIB augmentera aussi longtemps que les déficits primaires n’auront pas été éliminés.

Une telle hausse est inévitable (à moins que les taux d’intérêt à long terme décroissent de nouveau, auquel cas nous retournerons à un monde où la stabilisation de la dette publique permettrait un certain déficit primaire et où l’ajustement pourrait ralentir ou s’arrêter complètement). Ce n’est pas bon, mais ce n’est pas catastrophique. J’ai affirmé ailleurs que les éléments empiriques suggéraient que les économies avancées pouvaient connaître un ratio dette publique sur PIB plus élevé, aussi longtemps qu’elle n’explose pas.

Ce qu’il faut en effet éviter à tout prix est l’explosion de la dette publique, qui surviendrait si les déficits primaires ne disparaissaient pas. Donc, si on considère l’ensemble des arguments, le bon plan est un plan crédible de réduction régulière du déficit primaire, mais en acceptant le fait que le ratio dette publique sur PIB va s’accroître pour un certain temps et se stabiliser à un niveau plus élevé.

En ce qui concerne l’Union européenne et l’actuelle discussion sur la façon de réformer les règles budgétaires, cela implique que (...) toute nouvelle exigence d’une baisse du ratio d’endettement sur un horizon limité serait probablement infaisable dans un certain nombre de pays. Si une telle règle était introduite, soit elle serait violée, au détriment de la crédibilité des nouvelles règles, soit elle mènerait à des conséquences économiques et politiques catastrophiques, sans mentionner une probable réduction d’un investissement public vert pourtant indispensable.

En ce qui concerne les Etats-Unis, où le déficit primaire est d’environ 4 % et (r – g) semble positif en cet instant, le défi est encore plus grand. Et, compte tenu des dysfonctionnements actuels du processus budgétaire, on doit craindre que l’ajustement ne s’opère pas de sitôt. Donc, le ratio dette publique sur PIB est susceptible d’augmenter pendant un certain temps. Nous devons espérer qu’il ne finisse pas par exploser. »

Olivier Blanchard, « If markets are right about long real rates, public debt ratios will increase for some time. We must make sure that they do not explode », PIIE, Realtime Economics (blog), 6 novembre 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Les montagnes de dette ne sont pas près de disparaître »

« Faut-il s'inquiéter de la dette publique lorsque les taux d’intérêt sont faibles ? »

« r < g : peut-on vraiment ne pas se soucier de la dette publique ? »

« Quel est l’effet des consolidations budgétaires sur la dette publique ? »

« Pourquoi les gouvernements empruntent-ils ? »

vendredi 12 mai 2023

Le plafond de la dette publique aux Etats-Unis

Par Martin Anota le vendredi 12 mai 2023, 14:00

« Dans ce qui est devenu un cycle prévisible, les autorités se retrouvent sous pression pour relever le "plafond de la dette", la limite légale du montant de dette que le gouvernement fédéral peut accumuler. Malgré la fréquence à laquelle cette situation se répète, les discussions autour du plafonnement de la dette sont souvent confuses. Pourquoi les Etats-Unis ont-ils plafonné leur dette publique ? Qu’est-ce que cela signifie de relever le plafond ? Comment les négociations sur la limite de la dette ont-elles changé au cours du temps ? Que se passerait-il si la limite de la dette était atteinte ?

Le gouvernement américain est constamment en besoin de financement en raison d’une tendance à générer des déficits. Quand le gouvernement dépense davantage qu’il ne collecte de recettes (et donc génère un déficit budgétaire fédéral), il doit emprunter la différence. Le gouvernement emprunte en vendant des titres aux investisseurs financiers à travers le monde. Alors que le déficit mesure le montant d’emprunt que le gouvernement réalise sur une période donnée, typiquement une année, la dette est la somme des emprunts, moins les remboursements, que le gouvernement a accumulés jusqu’à un certain point du temps. Le gouvernement fédéral a connu un déficit budgétaire presque chaque année depuis les années 1970, à la seule exception des quatre années allant de 1998 à 2001. Le déficit annuel a dépassé les 1.000 milliards de dollars en 2009, au summum de la Grande Récession. Plus récemment, la pandémie de Covid-19 a brutalement accru le besoin de dépenses fédérales. Celle-ci s’est produite dans le sillage du Tax Cuts and Jobs Act de 2017, qui a réduit les recettes gouvernementales. En conséquence, le déficit du gouvernement américain a dépassé les 3.000 milliards de dollars en 2020, les 2.700 milliards de dollars en 2021 et les 1.300 milliards de dollars en 2022. La contrepartie de ces dépenses déficitaires a été un besoin continuel d’emprunter.

Pourquoi avons-nous un plafond de la dette publique ? La Constitution accorde au Congrès le pouvoir de taxer, d’emprunter et de dépenser. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, chaque émission de dette du gouvernement fédéral exigeait explicitement l’approbation du Président et du Congrès. Durant le conflit, cependant, le Président Wilson et le Congrès ont éliminé cette règle et créé une limite globale pour faciliter le financement de la mobilisation. C'est ainsi que le plafond de la dette publique est né. Depuis lors, les Présidents et Congrès ont relevé ou suspendu le plafond de la dette plus de 100 fois, notamment 78 fois depuis 1960 et environ une fois par an ce siècle. C’est quelque chose de récurrent. (La suspension du plafond de la dette ou la permission temporaire du Trésor à le dépasser furent relativement rares au cours de l’histoire du plafonnement de la dette. Cependant, le Congrès a suspendu sept fois la limite de la dette depuis 2013, essentiellement entre août 2019 et septembre 2021.) Cela s’est produit aussi bien sous les administrations et Congrès républicains que sous les administrations et Congrès démocrates. Jusqu’à présent, le plafond fut relevé ou suspendu quand cela fut l’action nécessaire.

Les électeurs supposent souvent (et les responsables politiques affirment souvent) qu’un vote pour relever le plafond de la dette est un vote pour de nouveaux programmes de dépenses. En fait, relever la limite de la dette concerne le paiement des choix passés et les débats autour de la limite de la dette se ramènent financement à savoir si le Congrès doit autoriser le gouvernement à emprunter pour payer les dépenses qui ont été autorisées par le passé. Le gouvernement ne peut pas dépenser de l’argent sans approbation du Congrès. La seule raison pour laquelle le plafond de la dette publique est devenu un problème est que, lorsque le Congrès autorise par exemple un accroissement de 100 dollars des dépenses et de 70 dollars des impôts, il n’autorise pas forcément le gouvernement à emprunter 30 dollars. Pour l’essentiel, le Congrès exige du gouvernement qu’il dépense un certain montant d’argent mais, à cet instant précis, il n’autorise pas nécessairement le gouvernement à lever les fonds nécessaires pour payer ce programme. Ainsi, les propos autour du relèvement du plafond de la dette qui se centrent sur la "responsabilité budgétaire" et la discipline de la dette devraient plutôt avoir lieu avant que ne soit votée une hausse des dépenses publiques ou une baisse des recettes publiques.

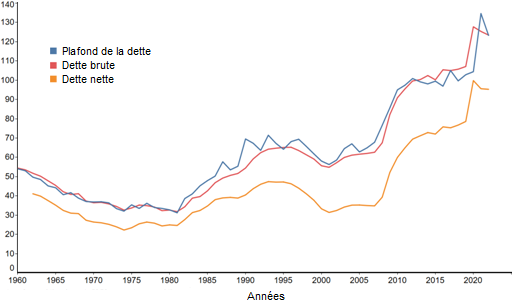

Dette brute versus dette nette : le plafond de la dette s’applique à un concept qui n’a pas de fondement économique. Pour des raisons historiques et légales, la limite de la dette s’applique à ce qui est appelé la "dette brute", c’est-à-dire la somme de la dette nette et de la dette intragouvernementale. La dette nette est ce que le gouvernement doit au public (notamment aux investisseurs financiers, aux fonds de pension ou aux banques centrales domestiques ou étrangères) et c’est la mesure que les économistes considèrent comme important. La dette intragouvernementale est simplement la dette que le gouvernement se doit à lui-même. Un exemple est l’argent dans les fonds détenus par le gouvernement, comme le Social Security Trust Fund. Ce serait comme si votre poche de droite devait de l’argent à votre poche de gauche. La dette intragouvernementale n’a pas de signification économique. Par extension, alors, la dette brute est un concept légal qui n’a pas de signification économique. Malheureusement, les discussions se focalisent souvent sur la dette brute. (…)

Montant et plafond de la dette publique fédérale aux Etats-Unis (en % du PIB)

Que se passerait-il si le plafond de la dette n’était pas relevé ? Si la dette publique atteignait sa limite légale, le Département du Trésor pourrait utiliser divers artifices comptables connus sous le nom de "mesures extraordinaires" pour retarder le jour fatidique. Mais cela ne pourrait durer que quelques mois et ensuite le gouvernement devrait faire défaut sur ses paiements d’intérêts ou d’autres obligations, comme la rémunération des militaires, les remboursements de taxes ou les paiements d’aides publiques. Les conséquences économiques d’un défaut intentionnel à grande échelle sont inconnues, mais les prédictions vont du "légèrement mauvais" au "vraiment catastrophique". Le fait même de flirter avec le défaut peut créer de l’incertitude, nuire à l’économie et conduire à une hausse des taux d’intérêts et des coûts de financement du gouvernement. En 1979, une erreur informatique a déclenché un défaut intentionnel sur un petit ensemble de titres du Trésor et suffisamment effrayé les investisseurs financiers pour que les taux d’intérêt exigés au Trésor augmentent. Ce défaut accidentel a coût environ 50 milliards de dollars (en dollars d’aujourd’hui) au gouvernement en termes de paiements d’intérêts.

Les négociations autour de la limite de la dette sont devenues assez litigeuses, en particulier les dernières. L’épreuve de force autour de la limite de la dette en 2011, exacerbé par la conduite des membres du Tea Party, en est un exemple parmi d’autres (…). A l’époque, des conservateurs menacèrent de bloquer toute hausse du plafond de la dette et de laisser le gouvernement faire défaut. Alors qu’ils pouvaient avoir cherché à améliorer leur position de négociation, ils ont joué avec le feu. Comme l’a noté Adam Posen, le président du Peterson Institute of International Economics (PIIE), ce fut la première fois qu’une démocratie solvable flirtait avec le défaut simplement en raison d’entêtements politiques. De son côté, l’administration Obama pensait que la menace du plafond de la dette permettait de faire passer plus facilement des mesures impopulaires pour améliorer la situation budgétaire de long terme (par exemple, en réduisant les dépenses publiques dans les programmes sociaux avec le relèvement de l’âge de départ à la retraite ou l’ajustement de la mesure de l’inflation pour la sécurité sociale) et qu’elle pouvait faire cela en obtenant en échange d’une hausse de l’imposition des riches. Alors que les responsables politiques finirent par relever la limite de la dette en 2011, une autre confrontation eut lieu en 2013. Les Républicains refusèrent de relever le plafond de la dette à moins que ne soient adoptées des lois pour répondre aux déficits de long terme, alors même qu’ils n’avaient pas proposé de telles lois. Face à une énorme pression du public, les Républicains firent marche arrière et "suspendirent" le plafond de la dette pendant quatre mois. Ces négociations ont eu un coût. L’épreuve de force autour du plafond de la dette en 2011 est estimée avoir eu un coût de 1.300 milliards de dollars pour les contribuables au cours de l’année fiscale et de 18,9 milliards de dollars sur dix ans. De même, à mesure que la date butoir approchait en 2013, les taux d’intérêt sur la dette publique explosèrent, comme les investisseurs financiers commencèrent à croire que le pays faisait face à une vraie menace de défaut de paiement.

Il y a d’autres facteurs qui font que c'est une mauvaise option politique de prendre le risque d’un défaut sur la dette publique. Premièrement, le défaut de paiement est inconstitutionnel, comme le Quatorzième Amendement affirme que "la validité de la dette publique (…) ne doit pas être questionnée". Deuxièmement, cela ne résoudrait pas les problèmes budgétaires de long terme ; cela ne ferait rien pour nous aider à payer la Sécurité sociale, Medicare et Medicaid à l’avenir. Troisièmement, cela aggraverait le problème budgétaire à long terme en accroissant le coût des futurs emprunts.

Les politiciens jouent avec le feu quand ils refusent de relever le plafond de la dette, en particulier au vu du rôle que la dette publique américaine joue dans le système financier mondial et du bénéfice dont le gouvernement fédéral jouit d’être capable de payer de faibles taux d’intérêt sur sa dette relativement aux autres actifs. Relever la limite de la dette n’a rien à voir avec le contrôle des dépenses futures ou des hausses d’impôts nécessaires pour rembourser les dépenses futures ; il est simplement question de payer les factures que le Congrès a déjà approuvées. Le débat autour des nouvelles dépenses ou de l’émission d’une nouvelle dette a implicitement eu lieu (ou aurait dû avoir explicitement eu lieu) quand les responsables politiques ont voté pour accroître les dépenses ou réduire les impôts en premier lieu. Alors qu’il est difficile de prédire la magnitude précise et la composition des effets économiques d’un défaut de paiement, il est clair qu’elles ne seront pas bonnes. A un niveau plus général, créer une telle crise pour des questions politiciennes n’est guère une chose intelligente ou patriotique. Pour toutes ces raisons, l’idée de législateurs de faire délibérément défaut sur la dette publique en ne relevant pas la limite de la dette est alarmante. C’est quelque chose à éviter. »

William G. Gale et Emily Merola, « Staring down the debt limit, again », Econofact, 11 mai 2023. Traduit par Martin Anota

« billets précédents - page 1 de 20