« La tendance à créer le marché mondial est directement donnée dans le concept même de capital. Chaque limite apparaît une barrière à franchir (…). Mû par cette tendance, le capital va au-delà aussi bien des barrières et préjugés nationaux que du culte de la nature (…). Il détruit et révolutionne constamment tout cela, en renversant toutes les barrières qui entraveraient le développement des forces productives, l’expansion des besoins, etc. »

Karl Marx, « Manuscrits de 1857-1958 » (dits de « de Grundrisse »)

« C’est ainsi que Karl Marx voyait la mondialisation, c’est-à-dire comme quelque chose d’inhérent aux intérêts et aux actions des capitalistes. Rien, au cours des 180 années qui ont suivi l’écriture de ce passage, nous amène à croire que le comportement et les incitations des capitalistes soient différents aujourd’hui. La continuation de la "haute mondialisation" qui débuta avec l’ouverture de la Chine et la chute du communisme en Union soviétique et en Europe de l’Est est-elle un processus naturel et irrésistible par lequel capitalisme repousse les barrières de l’espace, de la technologie et des habitudes à travers la quête du profit ? A notre époque, le capitalisme s’est étendu, non seulement géographiquement, mais aussi en créant de nouvelles activités et de nouveaux marchés, qu’il s’agisse de mettre nos logements en location, de se faire rémunérer pour influencer les décisions d’achats des gens ou pour vendre le nombre d’une personne comme une marque. Comment peut-on alors comprendre qu’un pays quintessentiel du capitalisme comme les Etats-Unis puisse décider de se désengager de la mondialisation ou, du moins, de restreindre son approfondissement ?

Nous pouvons l’expliquer, selon moi, en convoquant deux autres acteurs en plus de celui mis en lumière par Marx. Premièrement, nous pouvons introduire l’Etat en supposant que ce dernier constitue dans une certaine mesure un acteur autonome et qu’il n’est pas entièrement déterminé par les intérêts des capitalistes. C’est un sujet qui a été discuté pendant plus d’un siècle et pour lequel aucun consensus n’a été atteint. Mais si l’Etat dispose d’une autonomie d’action suffisance, alors il peut outrepasser, dans certains cas, les intérêts des capitalistes.

Il faudrait également prendre en compte les divisions au sein de la classe capitaliste. Aux côtés de ce que l’on pourrait appeler les "capitalistes cosmopolites" qui ont largement profité de la mondialisation via la délocalisation de la production, il peut y avoir ce que l’on pourrait appeler les "capitalistes militaires", c’est-à-dire cette frange de la classe capitaliste directement liée au secteur de la "sécurité", la fourniture d’armes et le remplacement des importations technologiquement suspectes en provenance de pays hostiles. Le retrait de chaque logiciel de protection antivirus Kaspersky et de chaque caméra CCTV faite en Chine bénéficient aux personnes qui produisent des substituts. Ces dernières sont incitées à soutenir une politique plus belliqueuse et donc à émettre des réserves quant à la mondialisation.

Mais les capitalistes militaires souffrent de deux handicaps importants. Ce sont des capitalistes très singuliers dans la mesure où leurs profits dépendent des dépenses publiques et où celles-ci requièrent d’importants impôts. Donc, en principe, ils sont en faveur d’une forte taxation de façon à financer les dépenses du gouvernement dans la défense. Ils en tirent un bénéfice en définitive, mais leurs préférences pour des dépenses publiques et impôts élevés les amènent à se distinguer des autres capitalistes.

Le second problème est qu’en restreignant la mondialisation ils agissent contre une force freinant la hausse des salaires nominaux, à savoir l’importation de biens moins chers en provenance d’Asie. Peut-être que la plus grande contribution de la Chine et du reste de l’Asie n’a pas été une contribution directe (de plus hauts profits tirés des investissements), mais un bénéfice indirect : permettre aux salaires réels de s’accroître (quoique modestement) en Occident, tout en y déformant la répartition du revenu en faveur du capital. C’est ce qui s’est passé au cours des trente dernières années aux Etats-Unis et dans d’autres pays développés et c’est ce qui explique le découplage entre la croissance de la productivité et la croissance des salaires réels : c’est une autre façon de dire que la part du revenu allant au travail a baissé. La part du travail a baissé sans réduire les salaires réels grâce au fait que les biens soient devenus moins chers. Ce fut une aubaine aussi bien pour les capitalistes cosmopolites que pour les capitalistes militaires. Si la mondialisation s’inversait, ce bénéfice s’évaporerait : les salaires nominaux augmenteraient même si le salaire réel restait constant et la part des profits dans le PIB diminuerait.

Donc, les capitalistes militaires font face à deux problèmes : ils doivent appeler à une plus forte taxation et implicitement à une réduction des revenus du capital. Ni l’une, ni l’autre n’est populaire. Cependant, le succès n’est peut-être exclu. Une alliance peut se former entre les capitalistes militaires et les faucons de l’Etat semi-autonomes. Ils peuvent être enclins à accepter de tels "coûts" s’ils permettent aux Etats-Unis de contenir l’essor de la Chine. La pure géopolitique peut dominer l’intérêt économique. L’expérience historique va dans le sens d’une telle alliance : les Etats-Unis ont gagné toutes les grosses guerres (la Première Guerre mondiale, la Seconde, et la Guerre froide) et à chaque fois la victoire les a menés au sommet du pouvoir géopolitique et économique. Pourquoi cela ne se reproduirait-il pas ?

C’est ainsi que nous devrions considérer l’avenir de la mondialisation, du moins du point de vue du calcul occidental : comme un arbitrage entre le pouvoir géopolitique non contraint et la hausse des revenus domestiques. Le raisonnement économique, ainsi que l’hypothèse habituelle (et parfois peut-être facile) selon laquelle l’Etat fait ce que les capitalistes veulent qu’il fasse, vont dans le sens d’une poursuite de la mondialisation. Pourtant l’ « alliance belliciste » peut être suffisamment forte pour s’imposer, si ce n’est pour entièrement inverser la mondialisation et pousser le pays dans l’autarcie. »

Branko Milanovic, « Capitalists, the state and globalization », in globalinequality (blog), 27 février 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Comment les exportations des pays à bas salaires ont contenu l’inflation »

« La mondialisation creuse les inégalités dans les pays développés »

« Baisse de la part du travail : la mondialisation est-elle coupable ? »

« Le commerce international a créé des gagnants et des perdants dans les pays développés »

Tag - capitalisme

mardi 28 février 2023

Les capitalistes, l’Etat et la mondialisation

Par Martin Anota le mardi 28 février 2023, 21:00

vendredi 6 mars 2020

A propos de la stagnation capitaliste

Par Martin Anota le vendredi 6 mars 2020, 15:00

« L’un des problèmes que l’on rencontre même avec le meilleur du journalisme est qu’il rapporte les événements au jour le jour sans les contextualiser, si bien que les journalistes nous parlent du temps mais pas du climat. C’est notamment le cas avec l’information selon laquelle les rendements des bons du Trésor ont atteint un niveau historiquement bas.

Bien que cet événement ait été entraîné par la hausse de l’aversion au risque provoquée par le coronavirus, ce n’est qu’une tendance de long terme qui se poursuit. Les rendements nominaux baissent depuis les années quatre-vingt et les rendements réels probablement depuis les années quatre-vingt-dix.

Pourquoi ? Les explications standards parlent de pénurie d’actifs sûrs et d’excès d’épargne mondial (global savings glut). Même si elles sont utiles, ces explications manquent quelque chose d’important. C’est que le théorie basique (et le bon sens) nous dit qu’il devrait y avoir un lien entre les rendements sur les actifs financiers et ceux sur les actifs réels, si bien que les faibles rendements réels devraient être le signe d’une faiblesse des rendements sur le capital physique.

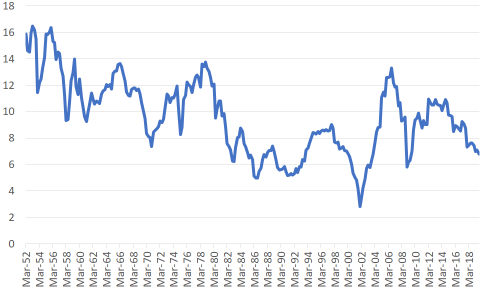

C’est le cas. Le graphique ci-dessous montre que le taux de profit des entreprises non financières américaines a eu tendance à diminuer depuis les années cinquante. Je n’utilise pas de calculs marxistes extravagants ici, même s’ils nous racontent une histoire similaire. Je prends simplement les chiffres de la Fed, exprimant les profits avant impôt en pourcentage des actifs non financiers mesurés à leur coût historique. Bien que ce taux de profit soit plus élevé qu’il ne l’était au cours des crises de 2000-2001 et 2008-2009, il est plus faible aujourd’hui qu’il ne l’était dans les années soixante et soixante-dix. Et les profits n’ont jamais connu de reprise soutenable suite à la crise des années soixante-dix et quatre-vingt. Même selon leurs propres critères de références, les politiques néolibérales, notamment les baisses d’impôts, les plus fortes incitations des PDG, la désyndicalisation et la focalisation sur la maximisation de la valeur actionnariale, ont échoué.

GRAPHIQUE Taux de profit des sociétés non financières américaines (en %)

Vous pourriez trouver cela surprenant. Comment pouvons-nous réconcilier cela avec le fait que, il y a encore quelques jours, le marché boursier était à un niveau historiquement élevé ? C’est simple. Déjà, les entreprises cotées ne constituent pas un échantillon représentatif de l’ensemble des entreprises. Elles tendent à être de plus grande taille et davantage monopolistes que la moyenne et les plus grosses parmi elles sont les plus rentables. De plus, les fortes valorisations boursières reflètent l’espoir que les entreprises qui ne sont pas très profitables (ou qui font des pertes comme Tesla) aujourd’hui gagneront des profits de monopole plus tard. Si nous laissons de côté quelques monopoleurs géants, l’entreprise américaine typique rencontre des difficultés.

A la lumière de cela, trois faits majeurs font sens.

Le premier est le ralentissement de la croissance de la productivité. Après avoir augmenté de 2,2 % par an au cours des cinquante années précédant 2007, la production par heure travaillée a augmenté de seulement 1 % par an au cours des dix dernières années. L’une des raisons à cela (une raison parmi bien d’autres) est que les plus faibles profits réduisent l’incitation à investir et à innover. C’est en particulier le cas quand de nombreuses entreprises présentant de faibles profits coexistent avec quelques entreprises disposant d’un pouvoir de monopole, parce que les monopoleurs préfèrent renforcer leur pouvoir qu’innover. La stagnation séculaire ne tombe pas du ciel. C’est le produit de tendances inhérentes au capitalisme.

Le deuxième est la vulnérabilité du capitalisme à la crise. Pour le comprendre, imaginez un monde différent dans lequel il y aurait eu d’abondantes opportunités de profit pour les entreprises non financières au début des années deux mille. L’afflux d’épargne en provenance d’Asie aurait alors financé à un faible coût ces projets. Nous aurions donc connu une forte croissance du stock de capital réel, de la productivité et des profits (et peut-être aussi des salaires et de l’emploi). Mais ce n’est pas ce que nous avons vu, parce qu’il n’y a pas eu de telles opportunités. L’excès d’épargne mondial a financé l’immobilier et les dérivés de crédits hypothécaires, alimentant une bulle qui finit par éclater et entraîner la crise.

Le troisième est documenté par Anne Case et Angus Deaton dans leur nouveau livre, Deaths of Despair, où ils montrent que, pour les blancs d’âge moyen peu qualifiés, les décès par suicide, alcool et drogue ont explosé depuis les années quatre-vingt-dix. Cela s’explique notamment par le fait que les opportunités d’emploi pour de telles personnes se sont dégradées. Même sur le marché du travail supposé "sous tensions" d’aujourd’hui, les gens peu diplômés sont bien moins susceptibles de travailler qu’au cours des années quatre-vingt-dix. Et beaucoup de ceux qui travaillent occupent un emploi de moins bonne qualité. Case et Deaton notent que les hommes blancs sans diplôme gagnent moins en termes réels qu’ils ne gagnaient en 1979. Des emplois moins nombreux et de moins bonne qualité, cela entraîne une moindre estime de soi, davantage de stress, une destruction de la vie de famille et donc des morts par désespoir.

Mais pourquoi de telles opportunités d’emploi se sont-elles dégradées ? Il est facile d’accuser la mondialisation ou le progrès technique, mais ce sont des façons différentes de dire qu’il est moins rentable pour le capitalisme d’employer des personnes peu qualifiées à un salaire décent.

La chute des rendements obligataires constitue par conséquent l’un des symptômes les plus inoffensifs d’un capitalisme dysfonctionnel.

Bien sûr, toutes ces tendances ont depuis longtemps été discutées par les marxistes : une chute du taux de profit ; un monopole entraînant une stagnation économique ; une vulnérabilité à la crise ; et une dégradation des conditions de vie pour beaucoup de personnes. Et il y a plein de preuves empiriques suggérant que ces tendances sont effectivement à l’œuvre. Le problème est toutefois que beaucoup de personnes ne veulent pas voir les preuves empiriques. Dans ce sens, peut-être que les deux gros titres d’aujourd’hui, le niveau exceptionnellement bas atteint par les rendements obligataires et la victoire de Joe Biden aux primaires du Super Tuesday, sont liés. »

Chris Dillow, « On capitalist stagnation », in Stumbling & Mumbling (blog), 4 mars 2020. Traduit par Martin Anota

jeudi 13 février 2020

Pourquoi il ne s’agit pas d’une crise du capitalisme

Par Martin Anota le jeudi 13 février 2020, 16:00

« Il y a récemment eu une avalanche d’articles et de livres à propos de la "crise du capitalisme" prédisant son effondrement ou son dépassement. Pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir des années quatre-vingt-dix, il y a une étrange similarité avec la littérature qui affirmait alors que la fin hégélienne de l’histoire était arrivée. Cette littérature s’est trompée. Celle d’aujourd’hui est, je le crois, erronée sur le plan des faits et se trompe dans le diagnostic du problème.

Les faits montrent non pas la crise, mais au contraire, la plus grande force que le capitalisme ait jamais connue, que ce soit en termes de portée géographique ou de son expansion à des domaines (comme le temps de loisir ou les médias sociaux) où il a créé des marchés entièrement nouveaux et conduit à la marchandisation de choses qui ne faisaient par le passé jamais l’objet de transactions.

Géographiquement, le capitalisme est maintenant le mode de production dominant (et peut-être même le seul) tout autour du monde, que ce soit en Suède où le secteur privé emploie plus de 70 % de la main-d’œuvre, aux Etats-Unis où il emploie 85 % de la main-d’œuvre ou même en Chine où le secteur privé (organisé de façon capitaliste) produit 80 % de la valeur ajoutée. Ce n’était évidemment pas le cas avant la chute du communisme en Europe de l’Est et en Russie, ni avant que la Chine s’embarque dans ce qui est euphémiquement qualifié de "transformation", mais qui correspond en réalité à un remplacement du socialisme par des relations capitalistes de productions.

En outre, avec la mondialisation et les avancées technologiques, de nombreux nouveaux (…) marchés ont été créés : un large marché pour les données personnelles, les marchés de location pour vos voitures ou logements (aucun d’entre eux n’était important avant la création d’Uber, de Lyft, d’Airbnb, etc.), (…) et d’autres marchés tels que ceux du soin des personnes âgées, des enfants, des animaux, le marché pour la préparation et la fourniture des repas, le marché pour les courses, etc.

L’importance sociale de ces nouveaux marchés est qu’ils créent un nouveau capital et, en donnant un prix à des choses qui n’en avaient pas avant transforment de simples biens (valeur d’usage) en marchandises (valeur d’échange). Cette expansion capitaliste n’est pas fondamentalement différente de l’expansion du capitalisme qui a été à l’œuvre en Europe au cours des dix-huitième et dix-neuvième siècles, celle qu’évoquent Adam Smith et Karl Marx. Une fois que les nouveaux marchés ont été créés, il y a une valeur fantôme placée sur tous ces biens ou activités. Cela ne signifie pas que nous allons tous immédiatement mettre en location nos logements ou conduire nos voitures comme des taxis, mais cela signifie que nous sommes conscients de la perte financière que nous connaissons en ne le faisant pas. Pour beaucoup d’entre nous, une fois que le prix est bon (que ce soit parce que nos circonstances changent ou parce que le prix relatif augmente), nous devons rejoindre les nouveaux marchés et les renforçons ainsi.

Ces nouveaux marchés sont fragmentés, dans le sens où ils exigent rarement un jour complet de travail. Cette marchandisation va avec la "gig-economy". Dans une "gig-economy", nous sommes à la fois des prestataires de services (nous pouvons fournir des pizzas les après-midis) et des acheteurs de nombreux services qui n’étaient pas monétisés par le passé (notamment le ménage, la préparation des repas, la garde d’enfants). Cela permet aux individus de satisfaire tous leurs besoins sur le marché et soulève à plus long terme de grosses questions comme l’utilité et la survie de la famille.

Mais si le capitalisme s’est développé dans autant de directions, pourquoi parlons-nous de crise ? Parce que le malaise qui touche les riches pays occidentaux est supposé affliger le monde entier. Mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas le cas parce que le malaise occidental est le produit d’une répartition inégale des gains de la mondialisation, une conséquence qui n’est pas dissemblable à ce qui s’était passé lors de la mondialisation du dix-neuvième siècle, quand les gains étaient disproportionnellement captés par les Européens.

Quand cette nouvelle vague de mondialisation a commencé, elle a été politiquement "vendue" dans l’Occident, en particulier comme elle vint dans le sillage de "la fin de l’Histoire", avec la promesse qu’elle bénéficierait disproportionnellement aux pays riches et à leurs populations. C’est l’inverse qui s’est produit. Elle a particulièrement bénéficié à l’Asie, à des pays très peuplés comme la Chine, l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie. C’est le fossé entre les attendes que nourrissaient les classes moyennes occidentales et la faible croissance de leur revenu, aussi bien que la chute de leur position dans la répartition mondiale des revenus, qui nourrissent l’insatisfaction avec la mondialisation. C’est une erreur de diagnostiquer cela comme une insatisfaction avec le capitalisme.

Il y a aussi un autre problème. L’expansion de l’approche marchande des sociétés dans toutes leurs activités (ou pratiquement toutes), chose qui est en effet un aspect du capitalisme avancé, a aussi transformé la politique en une activité d’affaires. En principe, la politique, pas plus que le temps de loisir, n’était pas considérée comme un domaine de transactions marchandes. Mais ces deux activités le sont devenues. Cela a davantage exposé la politique à la corruption. Elle est désormais considérée comme toute autre activité, où même si l’on ne s’engage pas dans une corruption explicite durant son mandat politique, on utilise le carnet d’adresses et les compétences acquis en politique pour gagner ensuite de l’argent. Ce type de marchandisation a créé un cynisme généralisé et un désenchantement avec la politique et les politiciens orthodoxes.

Donc, ce n’est pas une crise du capitalisme en soi, mais une crise provoquée par les répercussions inégales de la mondialisation et par l’expansion du capitalisme aux domaines qui n’étaient traditionnellement pas considérés comme commercialisables. Autrement dit, le capitalisme est devenu trop puissant et est entré dans certains cas en collision avec nos plus intimes croyances. Il va soit continuer à conquérir davantage de sphères pour l’heure non marchandes, soit être contrôlé en voyant son "champ d’action" être ramené à ce qu’il était par le passé. »

Branko Milanovic, « Why it is not the crisis of capitalism », in globalinequality (blog), 11 octobre 2019. Traduit par Martin Anota

vendredi 27 septembre 2019

Capitalism, Alone : quatre thèmes importants qui risquent de ne pas recevoir l'attention qu'ils méritent

Par Martin Anota le vendredi 27 septembre 2019, 15:00

« Je passe ici en revue quatre thèmes importants, mais peut-être pas immédiatement apparents, que je développe dans mon ouvrage Capitalism, Alone. Le livre contient plusieurs autres sujets qui sont davantage susceptibles d’attirer l’attention des lecteurs et des commentateurs que les questions quelque peu abstraites ou philosophiques sur lesquelles je vais me pencher ici.

1. Le capitalisme comme seul mode de production au monde. Durant le précédent point haut de la mondialisation tirée par la Grande-Bretagne, le capitalisme partageait le monde avec divers systèmes féodaux ou comparables à des systèmes féodaux avec un travail qui n’était pas libre : le travail forcé fut aboli en Autriche-Hongrie en 1848, le servage en Russie en 1861, l’esclavage s’arrêta aux Etats-Unis en 1865 et au Brésil seulement en 1888 (…). Ensuite, après 1917, le capitalisme devait partager le monde avec le communisme qui, à son pic, inclut presque un tiers de la population mondiale. C’est seulement après 1989 que le capitalisme n’est plus seulement un système dominant, mais aussi l’unique système organisant la production (chapitre 1).

2. Le rôle historique mondial du communisme. L’existence du capitalisme (la manière économique d’organiser la société) à travers le monde n’implique pas que les systèmes politiques soient organisés de la même manière partout. Les origines des systèmes politiques sont très différentes. En Chine et au Vietnam, le communisme était l’outil via lequel le capitalisme indigène était introduit (comme je l’explique ci-dessous). La différence dans la "genèse" du capitalisme, dans la façon par laquelle le capitalisme a été "créé" en divers pays explique pourquoi il y a au moins deux types de capitalisme aujourd’hui. Je doute qu’il y ait à un moment ou à un autre un seul type de capitalisme couvrant le monde entier.

Pour comprendre l’idée sur les différences d’origines, on a besoin de partir de la question du rôle du communisme dans l’histoire mondiale et donc de l’interprétation (l’histoire raisonnée) du vingtième siècle (chapitre 3).

Il y a deux récits majeurs du vingtième siècle : libéral et marxiste. Ce sont deux "Jérusalem" selon la terminologie du philosophe russe Berdiaff. Ils voient le monde comme passant de stades marqués par un faible développement vers des étapes marqués par un plus haut développement finissant à un terminus, celui d’une démocratie capitaliste libérale ou celui du communisme (la société d’abondance).

Les deux récits rencontrent de gros problèmes pour interpréter le vingtième siècle. Le récit libéral est incapable d’expliquer l’éclatement de la Première Guerre mondiale qui, selon les arguments libéraux à propos de la diffusion du capitalisme, du commerce (pacifique) et de l’interdépendance entre les pays (…), le conflit n’aurait jamais dû survenir et ne se serait certainement pas déroulé de la façon par laquelle il s’est déroulé, à savoir en incluant dans la guerre presque la totalité des pays capitalistes les plus développés. Deuxièmement, le récit libéral considère le fascisme et le communisme comme des "erreurs" (des culs-de-sacs) sur la route vers une démocratie libérale chiliastique sans vraiment parvenir à expliquer pourquoi ces deux "erreurs" sont survenues. Donc, les explications libérales de l’éclatement de la Première Guerre mondiale et des deux "culs-de-sacs" sont souvent ad hoc, mettant l’accent sur le rôle d’acteurs individuels ou d’événements idiosyncratiques.

L’interprétation marxiste du vingtième siècle est bien plus convaincante lorsqu’il s’agit d’expliquer la Première Guerre mondiale (l’impérialisme comme stade suprême du capitalisme) et le fascisme (une tentative par une bourgeoisie affaiblie de stopper les révolutions de gauche). Mais la vision marxiste est incapable d’expliquer 1989, la chute des régimes communistes et donc elle est incapable d’expliquer le rôle du communisme dans l’histoire mondial. La chute du communisme, dans une pure vision du monde marxiste, est une abomination, aussi inexplicable que l’aurait été une société féodale ayant connu une révolution bourgeoise des droits avant de "régresser" et d’imposer à nouveau le servage et une structure d’ordres tripartite. Le marxisme a par conséquent cessé de chercher à expliquer l’histoire du vingtième siècle.

La raison de cet échec tient au fait que le marxisme n’a jamais réussi à distinguer entre les schèmes marxistes standards concernant la succession des formations socio-économiques (ce que j’appelle la trajectoire occidentale du développement, "Western Path of Development") et l’évolution des pays plus pauvres et colonisés. Le marxisme classique ne s’est jamais sérieusement demandé si la trajectoire occidentale de développement est applicable dans leur cas. Il croyait que les pays les plus pauvres et colonisés suivraient simplement, avec un certain retard, les développements des pays développés et que la colonisation et l’impérialisme produiraient la transformation capitaliste de ces sociétés. C’était la vue qu’avait explicitement Marx sur le rôle du colonialisme anglais en Asie. Mais le colonialisme s’est révélé trop faible pour une telle tâche et il n’a réussir à introduire le capitalisme que dans de petites enclaves comme Hong-Kong, Singapour et des parties d’Afrique du Sud.

Permettre aux pays colonisés de connaître à la fois leurs libéralisations sociale et nationale (notez que les pays développés n’avaient pas à connaître de libération nationale) était le rôle du communisme dans l’histoire mondiale. Il n’y a que les partis communiste ou de gauche qui surent mener ces deux révolutions. La révolution nationale signifiait une indépendance politique. La révolution sociale signifiait l’abolition des institutions féodales inhibant la croissance (le pouvoir des propriétaires terriens usuraires, le travail enchaîné à la terre, la discrimination sexuelle, le manque d’accès à l’éducation pour les pauvres, la turpitude religieuse, etc.). Le communisme traça donc la voie au développement du capitalisme indigène. Fonctionnellement, dans les sociétés colonisées du tiers-monde, il joua le même rôle que les bourgeoisies domestiques jouèrent en Occident. Le capitalisme indigène ne put s’établir qu’une fois les institutions féodales détruites.

La définition concise du communisme est donc : le communisme est un système social qui a permis aux sociétés en retard et colonisées d’abolir le féodalisme, de retrouver leur indépendance économique et politique et de construire un capitalisme indigène.

3. La domination mondiale du capitalisme a été rendue possible grâce à certains traits humains (qu’il a en retour exacerbés et) qui, d’un point de vue éthique, sont discutables. Une plus grande commercialisation et une plus grande richesse nous ont rendus à maints égards plus polis dans nos manières (conformément à Montesquieu), mais elles l’ont fait en utilisant ce qui était traditionnellement considéré comme des vices, le désir de plaisir, de pouvoir et de profit (conformément à Mandeville). Les vices sont à la fois fondamentaux pour le capitalisme hypercommercialisé et ce dernier les renforce. Nous les acceptons, non pas parce qu’ils sont en eux-mêmes désirables, mais parce qu’en les acceptant nous pouvons imaginer un plus grand bien social : l’aisance matérielle.

Pourtant, le contraste entre le comportement acceptable dans un monde hyper-commercialisé et les concepts de justice traditionnels, l’éthique, la honte, l’honneur (…), creuse un fossé qui est rempli avec l’hypocrisie ; on ne peut ouvertement accepter que l’on ait vendu pour de l’argent son droit à la liberté de parole ou la capacité d’être en désaccord avec son chef, et donc on a besoin de dissimuler ce fait avec des mensonges ou une mauvaise représentation de la réalité.

Dans le chapitre 5 du livre : "La domination du capitalisme comme la meilleure ou plutôt la seule façon d’organiser la production et la répartition semble absolue. Pas de potentiel rival en vue. Le capitalisme a gagné cette position grâce à sa capacité, via l’appel à l’intérêt personnel et le désir de propriété personnelle, d’organiser la population de façon à ce qu’elle parvienne, d’une façon décentralisée, à créer de la richesse et à multiplier de plusieurs foi le niveau de vie d’un être humain moyen sur la planète, ce qui, il y a un siècle, était considérait presque comme utopique."

"Mais ce succès économique a rendu plus manifeste le décalage entre la capacité de vivre mieux et plus longtemps et l’absence de hausse significative de la moralité ou même du bonheur. La plus grande abondance matérielle a rendu meilleurs les manières et le comportement des gens vis-à-vis d’autrui : puisque les besoins élémentaires et même davantage étaient satisfaits les gens n’avaient plus besoin de s’engager dans une lutte hobbesienne de tous contre tous. Les manières devinrent plus polies, les gens mieux considérés."

"Mais ce vernis n’a pas été obtenu sans coûts. Les gens se sont de plus en plus laissés portés par leur intérêt personnel, même pour des choses ordinaires et des affaires personnelles. L’esprit capitaliste, un témoignage du succès généralisé du capitalisme, pénétra profondément la vie des gens. Puisque l’extension du capitalisme à la famille et à la vie intime s’opposait aux idées, enracinées depuis plusieurs siècles, relatives au sacrifice, à l’hospitalité, à l’amitié, aux liens familiaux et ainsi de suite, il ne fut pas facile d’accepter ouvertement que de telles normes avaient été supplantées par l’intérêt personnel. Ce trouble créa une large zone où l’hypocrisie régna. Donc, en définitive, le succès matériel du capitalisme finit par être associé au règne des demi-vérités dans nos vies privées."

4. Le système capitaliste ne peut être changé. La domination du capitalisme hyper-commercial s’est établi grâce à notre désir de continuer à jamais d’améliorer nos conditions matérielles, un désir que le capitalisme est le plus à même de satisfaire. Cela a conduit à la création d’un système de valeurs qui place le succès monétaire à son sommet. A maints égards, c’est une évolution désirable parce que "croire" seulement en l’argent fait passer à la trappe d’autres marqueurs traditionnels et discriminatoires imposant une hiérarchie.

Pour exister, le capitalisme doit croître et s’étendre à de nouvelles zones ou de nouveaux produits. Mais le capitalisme n’existe pas en-dehors de nous, comme un système externe. Ce sont les individus, c’est-à-dire nous, qui, dans leur vie de tous les jours, créent le capitalisme et lui fournissent de nouveaux champs d’action, tellement que nous avons transformé nos logements en capital et notre temps libre en ressource. Cette marchandisation de la quasi-totalité des activités, notamment de celles qui étaient jusqu’à présent très privées, a été rendu possible par notre internalisation d’un système de valeurs où l’obtention d’argent est porté au pinacle. Si ce n’était pas le cas, nous n’aurions pas marchandisé pratiquement tout ce qui peut l’être (…).

Le capitalisme, pour s’étendre, a besoin de la cupidité. Nous avons totalement accepté la cupidité. Notre acceptation d’un tel système de valeurs a permis au capitalisme hypercommercialisé de survivre, de se développer et de s’étendre. Il s’ensuit qu’aucun changement dans le système économique ne peut être imaginé sans un changement du système de valeurs qui le sous-tend, que le système promeut et qui nous satisfait dans nos activités quotidiennes. Mais il semble à présent impossible qu’un tel changement des valeurs se produise. Il a été tenté par le passé et il a fini dans l’échec le plus ignoble. Nous sommes donc coincés avec le capitalisme. Et dans nos activités, jour après jour, nous le soutenons et le renforçons. »

Branko Milanovic, « Capitalism, Alone: Four important--but somewhat hidden--themes », in globalinequality (blog), 24 septembre 2019. Traduit par Martin Anota

vendredi 20 septembre 2019

Le problème avec le capitalisme

Par Martin Anota le vendredi 20 septembre 2019, 16:00

« Les tares du capitalisme sont-elles guérissables ou sont-elles plutôt les symptômes d’une maladie chronique ? C’est la question posée par Martin Wolf : "Il semble de plus en plus que nous ayons… un capitalisme rentier instable, une concurrence affaiblie, une croissance de la productivité moribonde et, ce qui n’est pas une coïncidence, une démocratie de plus en plus dégradée".

Il y a beaucoup de bonnes choses dans cet article, mais je crains qu’il sous-estime le problème avec le capitalisme.

La Banque d’Angleterre nous a donné un bon indice ici. Elle souligne que la hausse de la part du profit (le signe d’un monopole accru) est largement confinée aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, la part des profits dans le PIB s’est aplatie ces dernières années. Peu, cependant, affirmeraient que le capitalisme britannique est moins dysfonctionnel que le capitalisme américain. Ce qui suggère que le problème avec le capitalisme n’est pas une question de monopole.

Alors, de quoi s’agit-il ? Je recommanderais ici les travaux brillants de Michael Roberts. Beaucoup des dysfonctions qu’évoque Martin Wolf trouvent leur origine dans la baisse du taux de profit, une baisse qui devint aigue dans les années soixante-dix, mais qui n’a jamais été totalement renversée.

De nombreuses explications ont été avancées pour éclairer les causes de ce déclin et elles restent débattues : une suraccumulation du capital dans les années soixante et de nouveau lors de la bulle internet ; une plus ample mobilisation collective des travailleurs dans les années soixante et soixante-dix ; une plus grande concurrence des entreprises domestiques, aussi bien entre elles qu’avec les firmes étrangères (voir par exemple les travaux de William Nordhaus) ; un ralentissement du rythme de l’innovation dans plusieurs secteurs ; une incapacité des entreprises détenues par les actionnaires à exploiter les opportunités de profit ; une faible demande domestique, et ainsi de suite.

Certes, il est difficile de mesurer le taux de profit, en raison de nombreux problèmes dans la mesure du stock de capital. Mais le fait que les dépenses en capital aient été faibles pendant plusieurs années (avant le Brexit) suggère que les incitations à investir sont faibles ; cela pourrait s’expliquer par une faible profitabilité.

La crise financière en était un symptôme. Imaginez qu’il y ait eu une abondance de projets d’investissement rentables dans l’économie réelle au début des années deux mille. L’excès d’épargne et la chute des rendements obligataires les auraient financés si bien que l’on aurait assisté à un boom de l’investissement, de l’emploi et des revenus. Mais il n’y a pas eu une telle abondance de projets d’investissement, si bien que l’excès d’épargne a en fait financé une bulle sur les marchés de l’immobilier et les dérivés de crédit qui finit par entraîner une crise.

Plusieurs des choses que les sociaux-démocrates comme Martin déplorent à propos du capitalisme sont en fait des réponses adoptées depuis la fin des années soixante-dix à cette crise de profitabilité. Le pouvoir gestionnaire (dont un symptôme est le salaire élevé des PDG) s’est affirmé en cherchant à éradiquer la mobilisation des travailleurs et il parvint à l’éradiquer. Les privatisations sont une tentative pour repousser les limites dans lesquelles les capitalistes peuvent faire du profit. La financiarisation est le résultat d’un déplacement des activités à faible profit dans l’économie réelle. Et la chasse à la rente et le népotisme reflètent des tentatives visant à soutenir des profits face à la concurrence et à la crise.

La stagnation de la productivité nous dit que ces mesures n’ont pas totalement fonctionné, peut-être en partie parce que les inégalités qu’elles ont générées tendent à déprimer la croissance de la productivité.

Si tout cela est exact, ou à peu près exact, alors les problèmes que Martin décrit ne sont pas faciles à soigner. (…) Mais est-ce exact ? Une façon de le savoir est de voir si les tentatives visant à réformer le capitalisme ont réussi. Mirabile dictum, il y a même plusieurs propositions ici qui ne viennent pas de gauche. Malheureusement, l’un des effets de la crise du capitalisme a été, selon Martin, de dégrader la démocratie comme pour retirer de l’ordre du jour la politique économique intelligente. »

Chris Dillow, « The trouble with capitalism », in Stumbling & Mumbling (blog), 18 septembre 2019. Traduit par Martin Anota

« billets précédents - page 1 de 2