« Une nouvelle année, et de nouvelles menaces sur la survie de l’Union européenne. La bonne nouvelle, c’est que la plus grande perturbation de l’année 2016, le vote de la Grande-Bretagne en faveur d’une sortie de l’UE (le "Brexit"), semble gérable. La mauvaise nouvelle, c’est que des partis populistes sont susceptibles de prendre le pouvoir cette année en France et en Italie. Or un tel événement est susceptible de mettre fin à l’UE.

L’UE est récemment devenue une cible de premier choix pour les populistes. Le phénomène s’est tout d’abord matérialisé en Grèce, lorsque le parti d’extrême-gauche Syriza est venu au pouvoir en janvier 2015. Mais Syriza n’a pas cherché à sortir la Grèce de l’UE ; en fait, il voulait renégocier l’accord avec les créanciers du pays, qui avaient imposé de dévastatrices mesures d’austérité aux citoyens grecs.

Le projet de Syriza était largement en accord avec la volonté du people. Lors du référendum de juin 2015, les électeurs rejetèrent dans leur très grande majorité un accord proposé par les créanciers de la Grèce qui imposait de nouvelles mesures d’austérité. Pourtant, les Grecs ont soutenu le gouvernement lorsque celui-ci accepta, quelques jours après, un accord largement inchangé. Les électeurs grecs comprirent qu’un meilleur accord ne leur serait pas bénéfique si le pays sortait de la zone euro.

Bien sûr, tout le monde ne considéra pas que l’appartenance à l’UE vaille ce sacrifice. Mais il y avait un côté pratique dans la critique populaire de l’UE, qui se focalisait largement sur ce que l’UE faisait, en particulier dans la sphère économique. C’est pourquoi une telle critique a reçu le plus d’échos dans les pays qui ont été les plus durement frappés par la crise de la zone euro, ceux qui ont été les plus touchés par l’austérité ou, plus récemment, ceux qui se sentirent perdants dans les accords commerciaux.

Cela n’est plus le cas. Le populisme de droite a connu un profond essor dans les économies robustes (l’Autriche) et dans les pays où les bénéfices de l’intégration européenne sont palpables (Hongrie et Pologne). En France, il n’y a jamais eu de mesures d’austérité imposées par l’UE ; même le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker admit que les règles budgétaires de l’UE ne peuvent être imposées à la France, précisément "parce qu’il s’agit de la France".

A présent, les populistes se focalisent non pas sur ce que l’UE fait, mais sur ce qu’elle représente. Au lieu de se demander si l’intégration européenne enrichit ou appauvrit les gens, les populistes se posent une question plus fondamentale et plus puissante : "Qui sommes-nous ?"

A un instant où les pays font face à une grande vague d’immigration, ce changement de focale n’est pas surprenant. Les sociétés qui se sont longtemps définies selon un contexte et une culture communes doivent maintenant faire face aux implications de multiculturalisme. C’est pourquoi la plupart des observateurs des partis populistes, surtout de droite, sont focalisés sur les attitudes envers les étrangers et les minorités.

La focalisation sur la politique d’identité (un terrain sur lequel il n’est pas facile d’obtenir des compromis) s’est accompagnée d’un changement des attitudes envers les institutions démocratiques. Les dirigeants populistes opèrent sur l’hypothèse que la volonté du « peuple » (tel qu’ils le définissent) ne doit pas être institutionnellement contrainte. Cela remet en cause le principe fondamental de la démocratie libérale : celui selon lequel le pouvoir de la majorité doit être limité, pas seulement pour protéger les minorités, électorales ou autres.

Le pouvoir de la majorité courante est habituellement limité par ce que les Américains appellent les "freins et contrepoids" (checks and balances), qui incluent, par exemple, un système judiciaire indépendant et la nécessité d’obtenir une super-majorité pour modifier les éléments fondamentaux du système politique. Et de telles limites fonctionnent habituellement, du moins pour la majeure partie. Au Royaume-Uni, par exemple, trois juges de la Haute Cour ont décidé que seul le Parlement, et non le gouvernement, peut déclencher l’article 50 du Traité de Lisbonne, le processus formel pour quitter l’UE.

Mais les politiciens populistes s’irritent de telles contraintes. Le premier ministre hongrois Viktor Orbán n’a pas seulement ouvertement déclaré sa préférence pour une démocratie "illibérale" : il s’est échiné à démanteler les freins et contrepoids sur le pouvoir de son gouvernement. Les mêmes choses se sont produites avec le gouvernement populiste de Pologne, dont le dirigeant de facto, Jarosław Kaczyński, ne possède même pas une position officielle dans l’administration.

Etant donné leur mépris pour les institutions indépendantes, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les populistes s’opposent à l’UE, puisque celle-ci constitue, dans un sens, la démocratie libérale dans sa quintessence : elle est gouvernée par des règles impersonnelles, plutôt que par la majorité courante, et la plupart de ses décisions nécessitent soit une super-majorité, soit l’unanimité. Pour les populistes, l’UE impose de significatives contraintes qui sont encore plus difficiles à outrepasser que les contrepoids domestiques. C’est ce qui la rend problématique.

D’un autre côté, cependant, l’UE souffre d’un manque de démocratie : comme les dirigeants populistes le soulignent régulièrement, ses dirigeants à Bruxelles ne sont pas élus. (Les populistes utilisent des arguments similaires pour dénier la légitimité des tribunaux nationaux.)

La réalité, bien sûr, est que les gouvernements et les parlements démocratiquement élus mettent en place les dirigeants et les bureaucrates de l’UE (et des juges indépendants) précisément pour instaurer des limites sur la majorité des gouvernements en place et futurs. Mais les populistes recadrent la vision que leurs suiveurs ont du système, en déclarant que ces responsables font partie de l’"élite" et sont sélectionnée par d’autres membres de l’élite pour aller à l’encontre de la volonté du peuple.

Il y a peu de choses que les politiciens orthodoxes, encore moins les responsables de l’UE, puissent faire pour contrer cela. Certains politiciens nationaux succombent à la pression populaire, adoptant la rhétorique (et même le programme) de leurs adversaires populistes. Mais l’UE ne peut faire une telle chose sans précipiter sa perte.

Quand c’est l’action de l’UE qui posait problème, il y avait une solution possible : l’UE pouvait opérer un revirement sur les questions économiques. Et, en effet, la Commission a de facto abandonné l’austérité. De même, le nouvel accord commercial avec le Canada, signé en octobre, ne fut conclu qu’après l’acceptation d’importants compromis.

Mais l’UE ne peut changer ce qu’elle représente. Elle ne peut accepter, encore moins avancer, l’idée que les freins et contrepoids sont des obstacles au progrès ou que les étrangers menacent le mode de vie européen. Elle ne peut offrir le genre de solutions radicales, impossibles ou illibérales que les populistes utilisent pour obtenir des appuis. L’UE doit rester un rempart pour la démocratie libérale, avec toutes ses règles et procédures peu élégantes et pourtant nécessaires.

Dans l’environnement actuel, cette incarnation d’une démocratie multi-niveaux et d’une économie ouverte ne peut concurrencer les belles promesses des populistes. Cependant, quand les populations comprendront que les populistes ne peuvent réaliser ce qu’ils prétendent, ce sera vers l’UE qu’elles se tourneront. En espérant seulement qu’il existera toujours une UE qui les attende. »

Daniel Gros, « Can the EU survive populism? », 4 janvier 2017. Traduit par Martin Anota

Intégration européenne

lundi 13 février 2017

L’Union européenne peut-elle survivre au populisme ?

Par Martin Anota le lundi 13 février 2017, 09:00

mercredi 13 juillet 2016

L’UE doit prendre le parti des perdants de la mondialisation

Par Martin Anota le mercredi 13 juillet 2016, 09:00

« Comment l’Union européenne doit-elle réagir à la décision du peuple britannique de la quitter ? C’est la question qui est au cœur du débat politique en Europe. Pour tenter d'y répondre, il faut partir du constat que la population a une très mauvaise image de l’UE aujourd’hui, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans d’autres pays de l’UE, ce qui se traduit par une insatisfaction vis-à-vis du projet européen. Selon moi, cette insatisfaction est liée à l’incapacité de l’UE à mettre en place un mécanisme qui protège les perdants de la mondialisation. Pire, l’UE a réduit la capacité des gouvernements nationaux à endosser le rôle de protecteur, alors que très peu de choses ont été faites au niveau européen pour créer un tel mécanisme.

Le libre-échange crée une incroyable dynamique d’innovation et de prospérité matérielle. Cette prospérité ne bénéficie toutefois pas à tout le monde. Beaucoup voient leur situation s’améliorer grâce à la mondialisation, mais ce n’est pas le cas des autres. Certains voient leur bien-être décliner parce qu’ils perdent leur emploi ou parce que leurs revenus chutent. Comme la mondialisation crée du bien-être matériel dans les pays qui y participent, il est en principe possible de compenser les perdants de la mondialisation. C’est l’argument que la plupart des économistes estiment suffisamment robuste pour défendre la mondialisation. Mais il y a d’importants obstacles politiques qui empêchent l’organisation d’une redistribution au bénéfice des perdants de la mondialisation. C’est un problème dans la plupart des pays industrialisés, mais il est particulièrement aigu dans l’UE.

Les institutions européennes font désormais partie des principales promotrices de la mondialisation. Le marché unique et les accords commerciaux conclus par la Commission européenne ont largement ouvert les portes de l’Europe à la mondialisation. Il n’y a rien de mauvais en soi avec cela. Sauf qu’il y a un échec complet en ce qui concerne la compensation nécessaire des perdants de la mondialisation. Les institutions européennes n’ont pas de pouvoir sur la politique sociale, qui reste entre les mains des gouvernements nationaux. Malheureusement ces dernières ont été liées par les règles budgétaires imposées par les institutions européennes.

Les règles budgétaires européennes n’ont pas seulement compliqué la compensation des perdants de la mondialisation. Elles ont accru les difficultés des perdants de la mondialisation. Depuis plus de cinq ans, la commission européenne a poussé tous les pays-membres de la zone euro dans l’austérité. Cette dernière a entraîné une stagnation économique et accru le chômage, principalement chez les catégories déjà frappées par la mondialisation. Il n’est pas surprenant que plusieurs tournent le dos aux institutions européennes qu’ils perçoivent comme froides et prêtes à punir, alors mêmes que des millions de personnes vivent dans la souffrance.

Il n’y a pas que les règles budgétaires qui ont une responsabilité dans le rejet de l’UE par des millions de personnes : il y a aussi les réformes structurelles imposées par ces mêmes institutions européennes. Les responsables politiques européens ont adopté le discours néolibéral. Selon ce dernier, les travailleurs doivent être flexibles (comprenez : ils ne doivent pas être insatisfaisants lorsque leurs salaires chutent, lorsqu’ils peuvent être immédiatement licenciés et lorsqu’ils sont moins indemnisés au chômage). Les responsables politiques néolibéraux qui dominent maintenant l’UE prêchent que la sécurité sociale est improductive et doit être réduite. Ces politiques sont appelées avec euphémisme "réformes structurelles". Elles sont imposées à des millions de personnes, principalement les perdants de la mondialisation, aussi bien par les institutions européennes que par les gouvernements nationaux.

Le problème de l’UE aujourd’hui est le suivant. Au lieu d’aider ceux qui souffrent de la mondialisation, elle a contribué à mettre en place des politiques qui détériorent encore davantage la situation de ces personnes. Il n’est pas surprenant que les perdants se révoltent. Si l’UE continue avec l’austérité et les réformes structurelles, la révolte se généralisera et conduira à une multiplication des sorties de l’UE. Il est temps que l’UE prenne le parti des perdants de la mondialisation au lieu de se contenter de mettre en œuvre des politiques qui ne bénéficient principalement qu’aux gagnants de la mondialisation.

Cela peut être fait de deux manières. La première consiste à arrêter d’imposer des réformes structurelles aux Etats-membres. L’argument pour ces réformes structurelles a été qu’elles stimuleraient la croissance économique et qu’elles profiteraient à tout le monde. Les preuves empiriques d’un lien positif entre réformes structurelles et croissance économique est cependant assez faible. Les récentes analyses économétriques des pays de l’OCDE échouent à mettre en évidence que les réformes sur le marché du travail et les marchés des produits stimulent la croissance économique ; cf. l’analyse réalisée par le FMI (2015), dans l’encadré 3.5 de ses Perspectives de l’économie mondiale, et l’analyse que j’ai récemment réalisée avec Ji.

Par contre, ces mêmes études constatent que l’investissement, tant public que privé, a un fort lien positif avec la croissance économique. Ce résultat nous suggère ainsi un second changement que les autorités européennes doivent apporter à leurs politiques économiques. En l’occurrence, elles doivent stimuler l’investissement public. Ce dernier a souffert des sévères dommages collatéraux associés aux programmes d’austérité mal conçus imposés par les institutions européennes.

Un accroissement de l’investissement public n’est toutefois possible que si l’on change le pacte budgétaire européen qui impose un équilibre budgétaire structurel aux Etats-membres de la zone euro. En conséquence de ce pacte budgétaire, l’investissement public ne peut être financé que par les recettes courantes. Peu de règles aussi destructives pour la croissance économique ont été imposées dans le passé. Lorsque les politiciens se voient dire que le coût de l’investissement public doit être pleinement soutenu par les contribuables (électeurs) actuels, tandis que les bénéfices vont accroître aux futurs contribuables (électeurs), il n’est pas surprenant qu’il y ait peu d’incitations politiques à s’engager dans l’investissement public. C’est ce qui se passe aujourd’hui. Grâce à une règle mal conçue, l’investissement public dans la zone euro est à un niveau historiquement faible.

On entend souvent dire qu’une nouvelle hausse de la dette publique ne peut que rendre insupportable le fardeau d’endettement de nos enfants. Cette critique confond dette nette et dette brute. Lorsque des investissements publics productifs sont entrepris en émettant des obligations publiques, nos enfants vont hériter à la fois d’actifs productifs et d’obligations publiques. Aujourd’hui le coût d’émission d’obligations publiques est proche de zéro dans plusieurs pays européens. Si les gouvernements investissaient dans des actifs productifs qui ont un rendement plus élevé que zéro, nos enfants vont hériter d’actifs qui créent des recettes excédant le coût d’emprunt. Par conséquent, leur fardeau de dette nette va décliner. Ils ne vont pas comprendre pourquoi nous n’avons pas accru l’investissement public lorsque l’emprunt était si peu coûteux.

Je suis en faveur d’un surcroît d’intégration politique en Europe. Mais aujourd’hui les grands projets pour assurer "plus d’Europe" doivent être remis à plus tard. Les politiciens européens devraient avant tout changer leurs politiques économiques et, par là même, montrer que l’UE est à même d’améliorer le bien-être, même celui des perdants de la mondialisation. »

Paul De Grauwe, « The EU should take the side of the losers of globalization », in Ivory Tower (blog), 1er juillet 2016. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« L’héritage de l’austérité »

« La zone euro est-elle aujourd’hui moins fragile ? »

« Flexibilité versus stabilité : le dilemme de la zone euro »

mercredi 22 juin 2016

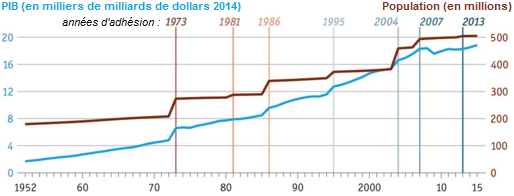

La population et le PIB de la Communauté européenne, puis de l'Union européenne au fil des adhésions

Par Martin Anota le mercredi 22 juin 2016, 16:00

source : The Economist (2016)

lundi 20 juin 2016

Quelques remarques sur le Brexit

Par Martin Anota le lundi 20 juin 2016, 09:00

« Je crois qu’il est temps pour moi de me prononcer sur une question que j’ai délibérément peu abordée jusqu’à présent : le référendum en Grande-Bretagne autour d’une éventuelle sortie de l’UE, autrement dit le Brexit. Je ne vais couper court au suspens : si j’avais à voter, je voterais en faveur du maintien dans l’UE. Mais ce ne serait pas un vote très enthousiaste et, si la population se prononce contre le Brexit à l’issue du référendum, comme j’espère que ce sera le cas, j’aurais toujours des craintes quant à ce que réserve l’avenir. Pourquoi ? Voici quelques notes sur la question :

1. L’analyse conventionnelle des échanges suggère que, sauf si la Grande-Bretagne parvenait à obtenir un accord qui lui permette de garder l’accès à l’UE (ce qui semble peu probable au vu de ce qu’un vote en faveur du Brexit risque de faire aux relations entre la Grande-Bretagne et l’UE), le Brexit appauvrirait la Grande-Bretagne, de façon durable, par rapport à son maintien au sein de l’UE. J’ai fait mes propres calculs, certes approximatifs, et ceux-ci suggèrent une perte équivalente à 2 % du PIB. C’est dans la gamme des précédentes estimations. Rien ne dit que ce chiffre soit exact (la perte peut être plus faible, tout comme elle peut être plus importante), mais c’est bien une perte, et non un gain, que le Brexit entraînerait pour la Grande-Bretagne.

2. En ce qui concerne les pertes principales, il y a la question spécifique de la City de Londres, qui importe énormément pour l’économie britannique en raison des larges exportations de services financiers vers le reste de l’Europe. Le rôle de la City, comme celui des autres centres financiers, repose sur des économies d’agglomération difficiles à modéliser. Est-ce que les frictions et coûts supplémentaires du Brexit affecterait suffisamment la City pour remettre en cause le rôle qu’elle joue, au détriment de l’ensemble du Royaume-Uni ? Personne ne le sait, mais si c’est le cas, cela pourrait fortement accroître le montant des coûts économiques du Brexit.

3. Ne prêtez pas attention aux affirmations selon lesquelles, libérée des règles de l’UE, la Grande-Bretagne pourrait atteindre une croissance spectaculaire via la dérégulation. (…) C’est de l’économie vaudou, pas meilleure que sa version américaine.

4. D’un autre côté, j’écarte aussi l’idée qu’il y aurait une profonde crise financière ou un quelconque désastre de ce genre si la Grande-Bretagne optait pour le Brexit. Peut-être que la livre sterling va fortement se déprécier, mais pour un pays qui emprunte dans sa propre devise et qui possède un déficit de compte courant excessif, c’est une bonne chose.

5. Il est également vrai que le Brexit ne se répercuterait pas de la même façon sur les différents groupes au sein de la Grande-Bretagne. La City et ceux dont les revenus se fondent sur sa fortune vont probablement y perdre beaucoup, mais certaines régions du pays pourraient en fait tirer profit d’une plus faible livre sterling.

6. Malgré de telles questions en termes de répartition des revenus, l’économie est plutôt du côté du camp anti-Brexit. Alors pourquoi suis-je si ambivalent ? Parce que l’UE est dysfonctionnelle et semble profondément résistante aux changements.

7. L’euro en est le cas le plus manifeste : ce fut une erreur dès l’origine et cette erreur a été grandement aggravée par la (mauvaise) gestion de la crise après 2009. Un gros problème technique d’ajustement après un arrêt brusque (sudden stop) dans les mouvements de capitaux s’est mué en véritable crise existentielle avec l’austérité destructrice. Et il n’y a pas le moindre signe qu’un quelconque dirigeant en-dehors de la BCE ait réellement appris quelque chose de cette débâcle.

8. Mais, ce n’est pas juste l’euro. L’UE semble incapable de s’en sortir avec la question migratoire. Il ne s’agit pas seulement de la crise des réfugiés, mais aussi de l’interaction entre la générosité des Etats-providence, les larges écarts de revenu internes et les frontières ouvertes. Je suis sûr que les forces anti-européennes exagèrent le poids que les migrants venant d’Europe de l’est font peser sur la Grande-Bretagne, mais c’est un argument que l’UE semble incapable d’attaquer.

9. (…) J’aimerais imaginer qu’un vote en faveur du maintien de l’UE ferait l’effet d’un coup de semonce, mais il y en a déjà eu plusieurs ces dernières années et pourtant il n’y a eu aucune prise de conscience.

10. Et pourtant, le projet européen a été la source d’un bien immense pour le monde et c’est toujours très important. L’UE a historiquement été une force déterminante, pas juste pour l’accroissement des échanges internationaux, mais aussi pour la démocratisation. Même lorsqu’elle commit des erreurs, comme ce fut le cas face à l’essor de l’autoritarisme en Hongrie et désormais en Pologne, l’UE et ses institutions constituèrent un réel contrepoids. Si le Brexit endommage grandement le projet européen, ça ouvrirait la boîte de Pandore.

11. Donc, si j’étais un citoyen de la Grande-Bretagne, je voterais en faveur du maintien dans l’UE, mais avec un certain sentiment de malaise, parce que je voterais pour rester dans un système qui a désespérément besoin de réformes, mais ne parvient absolument pas à les mener. »

Paul Krugman, « Notes on Brexit », in The Conscience of a Liberal (blog), 12 juin 2016. Traduit par Martin Anota

lundi 13 juin 2016

Le Brexit et le trilemme de la mondialisation

Par Martin Anota le lundi 13 juin 2016, 18:00

« Je n’ai pas beaucoup écrit sur le Brexit parce que je n’ai pas une vision bien précise, ni même bien informée sur la question. Personnellement, j’espère que la Grande-Bretagne choisira de rester dans l’Union européenne, mais c’est tout autant parce que je crois que, sans la Grande-Bretagne, l’UE sera susceptible de devenir moins démocratique et plus prompte à commettre des erreurs qu’en raison des probables coûts économiques du Brexit.

Oui, je pense effectivement que la sortie pose un risque économique significatif sur la Grande-Bretagne (ou même sur l’économie mondiale), mais je reste convaincu qu’il y a de larges marges d’incertitude autour des prévisions quantitatives avancées par le Trésor du Royaume-Uni et par de nombreux économistes britanniques. Mais il y a aussi d’importantes questions posées autour de la nature de la démocratie et de l’autonomie dans l’UE telle qu’elle fonctionne actuellement.

Ambrose Evans-Pritchard a écrit un remarquable article où il apporte des arguments politiques en faveur du Brexit. Evans-Pritchard montre bien qu’il ne partage pas le ton chauvin de la campagne anti-Brexit. Si on fait fi des déformations et mensonges entretenus par certains partisans du Brexit, on peut reconnaître que le référendum a le mérite de poser une question essentielle, celle de la façon par laquelle la Grande-Bretagne sera gouvernée :

« (…) Cela amène finalement à décider entre les deux choses suivantes : soit restaurer la pleine autonomie de cette nation, soit continuer de vivre dans un régime supranational, régi par un Conseil européen que nous n’avons pas élu, et que le peuple britannique ne peut sanctionner, même lorsqu’il persiste dans l’erreur. (…) Nous allons décider si nous voulons être guidés par une Commission ayant quasiment un pouvoir exécutif et qui agit davantage comme la papauté du treizième siècle que comme une fonction publique moderne ; si nous devons nous soumettre à une Cour de Justice européenne qui s’affirme toute puissante, sans droit d’appel ; ou bien si vous pensez que les Etats-nations d’Europe sont la seule enceinte de la démocratie, qu’il s’agisse de la Grande-Bretagne, ou de la Suède, ou des Pays-Bas, ou de la France, etc. »

Le problème est que l’Union européenne s’apparente davantage à une technocratie qu’à une démocratie (Evans-Pritchard la qualifie même de "nomenklatura"). Une alternative évidente au Brexit serait de construire une démocratie européenne pleinement achevée. Evans-Pritchard mentionne Yanis Varoufakis, un opposant au Brexit, qui a appelé pour quelque chose comme "des Etats-Unis d’Europe avec un authentique Parlement rendant des comptes à un Président élu". Mais comme Evans-Pritchard l’a dit, "Je ne pense pas que cela soit possible, ni même désirable (…).Six ans après le début de la crise de la zone euro, il n’y a pas un début d’union budgétaire : pas d’eurobonds, pas de fonds de rédemption hamiltonien, pas de mutualisation des dettes publiques, pas de transferts budgétaires… L’union bancaire n’en a que le nom. L’Allemagne et les autres pays créanciers se cantonnent dans leur position".

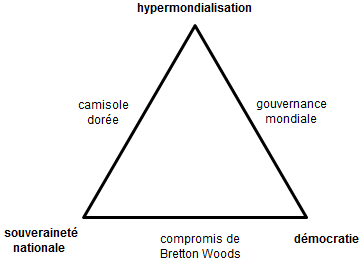

Tout cela est quelque chose que j’ai évidemment essayé de mettre en lumière avec mon "trilemme politique de l’économie mondiale", reproduit ci-dessous :

Le trilemme suggère que la démocratie est compatible avec une profonde intégration économique, seulement si la démocratie est adéquatement transnationalisée (c’est la solution que privilégie Varoufakis). Evans-Pritchard, à l’inverse, croit qu’un super-Etat européen démocratique et transparent n’est ni faisable, ni même désirable.

Notons que la tension qui apparaît entre la démocratie et la mondialisation n’est pas simplement une conséquence du fait que cette dernière contraint la souveraineté nationale. Il y a des façons par lesquelles les contraintes externes (comme avec la délégation démocratique) peuvent améliorer et non limiter la démocratie. Mais il y a aussi plusieurs circonstances sous lesquelles les règles externes ne satisfont pas les conditions de la délégation démocratique. (...)

Evans-Pritchard croit que les règles européennes s’inscrivent clairement dans la dernière catégorie. En plus de la bureaucratie européenne (et son traitement de la crise de l’euro), il est très embêté par le pouvoir étendu que la Cour européenne de Justice exerce sur les politiques nationales, sans droit d’appel. (…)

Je ne suis pas certain d’être d’accord avec le cœur du raisonnement d’Evans-Pritchard (…). Mais il est clair que les règles de l’UE nécessaires pour encadrer un marché unique européen ont fini par se développer au-delà de toute légitimité démocratique. Que la clause de dérogation accordée à la Grande-Bretagne demeure ou non, le trilemme politique est à l’œuvre. Dans le langage provocateur d’Evans-Pritchard, "le Projet européen met à sang les institutions nationales, mais il ne parvient pas à les remplacer par quelque chose d’attrayant ou de légitime au niveau européen. (…) C’est ainsi que la démocratie meurt".

J’ai tout d’abord pensé au trilemme de la mondialisation lorsque l’on m’a demandé de contribuer à un numéro spécial du Journal of Economic Perspectives en 2000, où on m’a demandé de spéculer à propos de la nature de l’économie mondiale un siècle plus tard. Je l’ai présenté comme l’analogue politique du trilemme macroéconomique en économie ouverte que les économistes connaissent bien (le fameux triangle des incompatibilités selon lequel nous ne pouvons avoir simultanément une indépendance de la politique monétaire, une mobilité des mouvements de capitaux et une fixité du taux de change). J’ai ensuite pensé, et pense toujours, que cela va de plus en plus façonner l'évolution de l’économie politique du monde.

A ce moment-là, je voyais l’Union européenne comme la seule partie de l’économie mondiale qui pourrait réussir à combiner l’hypermondialisation (le "marché unique") avec la démocratie (…). J’ai développé la même idée, mais avec plus de réserves, dans mon ouvrage The Globalization Paradox publié en 2011.

Mais maintenant je dois admettre que j’avais tort (…). La manière par laquelle l’Allemagne et en particulier Angela Merkel ont réagi à la crise en Grèce et dans d’autres pays endettés a enterré toute chance d’une Europe démocratique. Elle aurait dû présenter la crise comme une crise d’interdépendance (par exemple en déclarant "nous avons tous contribué à l’émergence à la crise et nous devons tous combattre pour la vaincre"), en l’utilisant comme une opportunité pour faire un bond en avant vers une plus grande unification politique. Au lieu de cela, elle a ramené la crise à une question de morale, en opposant un Nord responsable à un Sud paresseux et dépensier, en considérant que la crise devait être traitée par des technocrates européens qui ne rendent de comptes à personne et qui préconisent des remèdes économiques désastreux.

Comme les opposants au Brexit peuvent nous le rappeler, les coûts économiques du départ de la Grande-Bretagne peuvent en effet être significatifs. Les gens raisonnables doivent se faire leur propre idée lorsqu’ils comparent ces coûts avec les atteintes à l’autonomie démocratique. Evans-Pritchard est pleinement conscient que ce choix se ramène à prendre un "risque calculé".

La génération de Turcs à laquelle j’appartiens considère l’Union européenne comme un exemple à suivre et une promesse de démocratie. Cela me désole que l’UE ne se résume dorénavant qu’à une élaboration de règles et une gouvernance si contradictoires avec la démocratie que même des personnes éclairées et raisonnables comme Evans-Pritchard considèrent le départ de l’UE comme la seule option pour rétablir la démocratie. »

Dani Rodrik, « Brexit and the globalization trilemma », 13 juin 2016. Traduit par Martin Anota

aller plus loin... lire « La globalisation financière et son lot de trilemmes »

« billets précédents - page 3 de 15 - billets suivants »