« Que va-t-il se passer avec le Brexit ? Un second référendum ? Une sortie désordonnée de l’Union européenne ? Une nouvelle offre de la part de l’UE qui ne soit pas aussi offensive que la proposition qui vient d’être rejetée ? Dieu seul le sait, et même Lui n’en est peut-être pas sûr.

Une partie du problème est qu’il ne semble plus y avoir beaucoup d’acteurs rationnels dans l’affaire. On a beaucoup écrit sur les fantaisies de plusieurs partisans du Brexit ; je ne rajouterai rien dessus. Mais nous devons aussi noter les fantaisies des responsables européens, qui se sont comportés à chaque étape de ce processus comme si la Grande-Bretagne était une Grèce et pouvait plier par capitulation. Quelques gestes mineurs auraient pu sauver le "Remain" en 2016 ; avec un peu de flexibilité, un peu moins de détermination à imposer des termes humiliants, le Brexit aurait pu être plus doux à présent. Mais l’arrogance a été de mise tout du long.

Maintenant, nous entendons les responsables de l’UE déclarer être horrifiés par l’échelle de la défaite de May et je devine que les dirigeants européens commencent à réaliser qu’une rupture désordonnée ferait aussi beaucoup de mal à une zone euro bien fragile. Sans plaisanterie.

Qu’importe, voyons ce que donne l’économie du Brexit.

L’économie du Brexit à long terme n’a pas vraiment changé depuis que j’ai commencé à analyser les perspectives l'entourant en 2016. La sortie de l'union douanière que constitue l’UE accroîtrait substantiellement les coûts sur environ la moitié du commerce extérieur de la Grande-Bretagne. Cela imposerait un coût au revenu réel britannique équivalent à quelques points de PIB, disons 2 à 4 %.

Ce ne sera pas la délivrance économique que certains Brexiters imaginaient, mais peut-être que le point le plus important ici est que les effets du Brexit après quelques années ne semblent pas catastrophiques. A quel point pouvons-nous être confiants à l’idée que ce ne sera pas trop mauvais ? Assez confiants, car d’autres pays ont bien réussi sans unions douanières malgré des liens économiques étroits avec un voisin plus grand. (…) Un Royaume-Uni post-Brexit serait à l’UE ce que le Canada était aux Etats-Unis avant l’accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Canada (signé quelques années avec l’ALENA). En fait, même la part du commerce transfrontalier dans le PIB serait similaire. Et le Canada n’était pas un immense terrain vague.

Nous pouvons aussi noter qu’il y aura quelques gagnants avec le Brexit, même au Royaume-Uni. L’UE a été bonne pour le rôle de Londres en tant que centre financier, mais ce rôle a maintenu la livre sterling à un niveau élevé, nuisant au Nord industriel. Le Brexit va se traduire par une livre sterling durablement plus faible, ce qui signifierait un secteur manufacturier plus gros, ce qui bénéficierait aux régions industrielles (même si ces bénéfices seront atténués par de plus hauts prix à la consommation). Beaucoup de personnes en Grande-Bretagne peuvent trouver cela pas mal.

Cependant, alors que les effets à long terme du Brexit seront probablement modérés (bien que 3 % du PIB est en fait significatif en comparaison avec les effets de la plupart des politiques économiques), le court terme peut être pire, aussi bien pour la Grande-Bretagne que pour l’UE.

La raison pour laquelle le court terme peut être si mauvais est qu’après presque 45 années dans l’union douanière, ni la Grande-Bretagne, ni ses partenaires à l’échange n’ont mis en place les infrastructures qui sont nécessaires à une frontière, même une frontière amie. Si vous n’êtes pas dans une union douanière (si les biens doivent passer une quelconque procédure à la frontière), vous devez avoir suffisamment d’agents des douanes, un réseau informatique adéquat, et ainsi de suite. Sans tout cela, vous allez connaître de longs retards ; voilà les projets pour utiliser les autoroutes autour de Douvres comme un immense parking pour accueillir tous les camions qui attendront.

Parce que cette infrastructure n’est pas en place, la chute initiale du commerce entre le Royaume-Uni et l’UE peut être bien plus large que l’effet à long terme, accompagnée de désordres, sans garantie que les biens à haute priorité ne passent. C’est ce genre de perturbations à la frontière qui sous-tend les énormes pertes dans les scénarii les plus pessimistes de la Banque d’Angleterre.

Nous étions conscients d’une telle perspective depuis un moment. Je serais curieux de connaître les mesures que le gouvernement britannique a prises pour limiter les dommages. Il était conscient de cela, donc il devrait s’être préparé à cette perspective, pas vrai ? (…)

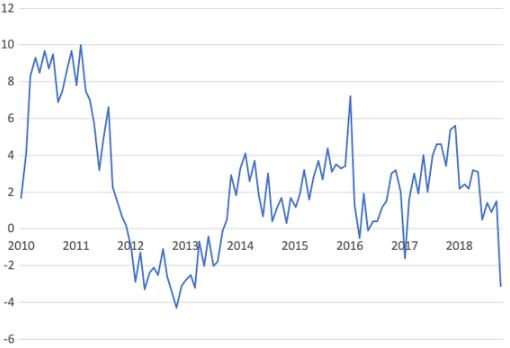

Ce qui est nouveau, je pense, c’est que les risques de court terme pour le reste de l’Europe semblent maintenant substantiellement plus larges qu’ils ne le semblaient il y a quelques mois. Evidemment, les échanges entre l’UE et le Royaume-Uni sont relativement bien plus faibles par rapport à la taille de l’UE que par rapport à celle de la Grande-Bretagne. Mais il semble qu’un Brexit dur, s’il survient, va coïncider avec ce qui semble être le pire ralentissement depuis la crise de l’euro de 2011-2012.

GRAPHIQUE Variation de l’activité industrielle de la zone euro (par rapport à l’année précédente, en %)

Cette crise a fini avec une puissante intervention monétaire, le "qu’importe ce qu’il faudra" ("whatever it takes") de Mario Draghi. Il est difficile de voir quelque chose de comparable maintenant ; en fait, la BCE a déjà des taux d’intérêt négatifs, donc il n’y a pas de marge de manœuvre pour davantage assouplir la politique monétaire. Et ajouter un Brexit désordonné à la mixture est la dernière chose dont l’Europe a besoin.

Je pourrais ajouter que, j’ai beau espérer que le British Civil Service ait préparé des plans d’urgence pour un soudain Brexit dur, je ne suis pas sûr que l’UE en ait préparé de son côté. Le fait est que, même si l’on réussit à empêcher de massifs bouchons se constituer à Douvres, cela n’aide en soi pas beaucoup s’ils se constituent toujours à Calais. (…)

Le fait est qu’un mauvais Brexit devrait être facilement évitable. Si l’infrastructure frontalière n’est pas là, alors il faut simplement repousser l’événement jusqu’à ce qu’elle le soit ou, dans le cas où cela est impossible pour une quelconque raison politique, opter pour une application minimale, fondamentalement une union douanière en pratique mais pas en principe, en attendant que les choses s’éclaircissent.

Il n’y a pas de raison de croire que les choses ne se passeront pas bien… si ce n’est tout ce qui s’est passé jusqu’à présent entre la Grande-Bretagne et l’UE. »

Paul Krugman, « What to expect when you’re expecting Brexit », 16 janvier 2019. Traduit par Martin Anota

Intégration européenne

mardi 22 janvier 2019

Brexit : le court terme pourrait aussi être mauvais pour le reste de l’Europe

Par Martin Anota le mardi 22 janvier 2019, 18:00

mardi 6 mars 2018

La zone euro s'est révélée économiquement fragile, mais politiquement résiliente

Par Martin Anota le mardi 6 mars 2018, 18:22

« Hier, j’ai été l’orateur principal (enfin, pour être exact, j’ai échangé avec Anil Kashyap) à l’U.S. Monetary Policy Forum (…). Bref, l’un des sujets a été la reprise en Europe, qui est réelle et qui, d’une certaine façon, est plus importante pour l’économie mondiale que la poursuite de l’expansion Obama aux Etats-Unis. Une question évidente, qu’Anil a soulevée, était si cette reprise n’amenait pas les eurosceptiques comme moi à reconsidérer leur position. Et ma réponse est non et oui : Non, l’économie de l’euro apparaît aussi mauvaise qu’on ne l’attendait ; Oui, nous avons sous-estimé la cohésion politique de la monnaie unique, la volonté des élites politiques à infliger à la population de grandes souffrances économiques de façon à rester dans l’union monétaire.

Je pense que je peux illustrer tous ces points en prenant pour exemple l’Espagne, un pays qui est d’une certaine façon au cœur de l’histoire de l’euro. Durant les bonnes années, les capitaux ont afflué en Espagne, ce qui alimenta une énorme bulle immobilière. Cela a nourri l’inflation qui a réduit la compétitivité de l’industrie espagnole, ce qui s’est traduit par un énorme déficit commercial. Quand la musique s’est arrêtée, l’Espagne a vu son taux de chômage exploser ; elle est alors entrée dans un douloureux processus de "dévaluation interne", en réduisant lentement ses coûts unitaires du travail, alors que ces derniers augmentaient graduellement dans le nord de l’Europe. Et finalement cela a marché : l’Espagne a commencé à connaître une croissance assez rapide, alimentée par l’envolée des exportations d’automobiles et d’autres biens manufacturés.

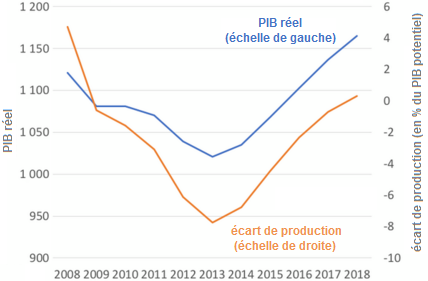

Cette histoire disculpe-t-elle alors l’euro ? Pas vraiment. Voici un graphique qui utilise les données tirées de la base de données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI. La ligne bleue montre le PIB réel de l’Espagne (échelle de gauche). Comme vous pouvez le voir, il y a eu un effondrement terrible de 2008 à 2013, mais ensuite l’Espagne a connu une croissance robuste. A long terme, l’économie espagnole n’est donc pas morte.

GRAPHIQUE PIB réel et output gap de l’Espagne

Mais le coût de la récession a été immense. La ligne rouge représente l’estimation par le FMI de l’écart de production (output gap) de l’Espagne, c’est-à-dire de la différence, en points de pourcentage, entre ce qu’elle aurait pu produire en cohérence avec une inflation stable et ce qu’elle a réellement produit. Je soupçonne que l’écart de production est sous-estimé : les méthodes que des organisations comme le FMI utilisent pour estimer le PIB potentiel tendent à interpréter tout effondrement soutenu comme un déclin du potentiel, même si ce n’est que le résultat d’une insuffisance de la demande globale. (Cela a été, d’ailleurs, un point que j’ai particulièrement souligné dans mon Brookings Paper sur la trappe à liquidité.)

Mais même si nous prenons les estimations du FMI en les considérant comme tout à fait exactes, nous voyons qu’elles indiquent qu’au cours de la période allant de 2008 à 2018 l’Espagne a connu une énorme perte cumulative en termes de production potentielle : cette perte s’est élevée à 33 % de son PIB potentiel. C’est comme si les Etats-Unis étaient forcés de payer un prix s’élevant à plus de 6.000 milliards de dollars pour, imaginons, rester dans l’étalon-or.

Donc l’économie de l’euro a été aussi désastreuse que le présageaient ses critiques. C’est comme si l’Espagne avait passé plusieurs années telle un prisonnier économique de la monnaie unique et le fait qu’elle ait finalement obtenu une libération sur parole n’amène pas à changer ce fait. Cependant, l’Espagne a su remarquablement rester dans la course, en payer le prix et elle est désormais de retour là où elle doit être. Donc la politique de l’euro a été bien plus robuste que nous, les anglo-saxons, l’avions imaginé. »

Paul Krugman, «Paroling the Spanish prisoner », 24 février 2018. Traduit par Martin Anota

dimanche 16 juillet 2017

Pourquoi les salaires allemands doivent augmenter

Par Martin Anota le dimanche 16 juillet 2017, 18:00

« Il y a eu un débat intéressant cette semaine entre Martin Sandbu et The Economist, qui suscita une réaction de la part de Philippe Legrain (puis à nouveau une réponse de Sandbu ici). La question qu’ils se posent est si le solde du compte courant allemand, qui a régulièrement augmenté en passant d’un léger déficit en 2000 à un large excédent de plus de 8 % du PIB ces derniers années, est un problème et, en l’occurrence, un frein sur la croissance mondiale.

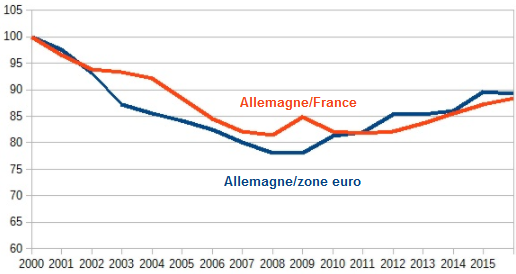

Pour déterminer si un excédent courant est un problème, il est essentiel de comprendre pourquoi il apparaît. J’en ai parlé en détails à plusieurs reprises par le passé et Peter Bofinger, l’un des cinq membres du Conseils des Experts Economiques en Allemagne, en offre le même récit que moi. Pour résumer, depuis le lancement de la monnaie unique, l’Allemagne a freiné ses salaires, si bien que ceux-ci se sont accrus à un rythme qui n’était pas cohérent avec la cible d’inflation de la zone euro (une inflation inférieure, mais proche, de 2 %). Nous pouvons le voir clairement dans le graphique suivant.

GRAPHIQUE Coûts du travail unitaires relatifs (en indices, base 100 en 2000)

La ligne bleue montre les coûts du travail unitaires de l’Allemagne relativement à (…) la moyenne de la zone euro. (…) En maintenant l’inflation salariale à un faible niveau entre 2000 et 2009, l’Allemagne a peu à peu acquis un avantage comparatif sur les autres pays-membres de la zone euro. Au même instant, la plupart des gens se focalisèrent sur la forte inflation à la périphérie de la zone euro. Mais comme la ligne rouge le montre, cela n’était qu’une partie de l’histoire, dans la mesure où l’inflation salariale était trop faible en Allemagne relativement aux autres pays-membres. Cet avantage comparatif qu’elle s’est peu à peu constitué eut comme conséquence d’entraîner un excédent du compte courant allemand.

Cependant, cela ne suffit pas en soi pour dire qu’il y a un problème, pour deux raisons connexes. Premièrement, peut-être que l’Allemagne est entrée dans la zone euro à un taux de change sous-évalué, si bien que le graphique ci-dessus présenterait juste une correction de ce phénomène. Deuxièmement, peut-être que l’Allemagne doit cette compétitivité à l’inclinaison du secteur privé à épargner plus qu’il n’investit et par conséquent à acheter des actifs financiers.

Il y a de bonnes raisons, notamment en ce qui concerne le vieillissement démographique que connaît l’Allemagne, de penser que ce deuxième point est exact. (…) Sur le plan démographique, cela fait sens que l’Allemagne génère un excédent de compte courant. La question clé est de savoir quelle devrait être la taille de l’excédent subséquent. Un excédent de 8 % du PIB est très large et j’ai toujours pensé qu’il était bien trop ample pour simplement refléter les préférences sous-jacentes des épargnants allemands.

Je suis heureux de voir que le FMI est d’accord avec cela. Il suggère que l’excédent de compte courant d’équilibre à moyen terme se situerait entre 2,5 % et 5,5 % du PIB. Cela suggère que la correction de compétitivité qui commença en 2009 a encore une certaine marge devant elle. Pourquoi est-ce que cela prend tant de temps ? Certains estiment que l’excédent de 8 % du PIB doit représenter un certain équilibre à moyen terme, dans la mesure où le déséquilibre provoqué par les rigidités des prix et salaires devrait s’être résorbé avec le temps. J'ai déjà taclé un tel argument il y a quelques années.

Or, pour que déséquilibre de compétitivité se résorbe, nous avons besoin soit d’une forte croissance des salaires en Allemagne, soit d’une faible croissance des salaires dans le reste de la zone euro, soit des deux. Etant donné à quel point l’inflation est faible en moyenne dans la zone euro, il est très difficile d’obtenir une plus faible inflation salariale dans le reste de la zone euro qu’en Allemagne. La réticence des entreprises à imposer des réductions de salaires ou des travailleurs à les accepter est bien connue. La réduction des déséquilibres de compétitivité dans la zone euro est restée lente dans la zone euro dans la mesure où celle-ci peinait toujours à sortir de la récession provoquée par l’austérité budgétaire et où l’inflation moyenne de la zone euro restait par conséquent faible. (1)

En ce sens, des excédents de compte courant allemands d’une telle échelle sont un symptôme de deux problèmes sous-jacents : d’une part, la réussite de l’Allemagne à gagner en compétitivité-prix vis-à-vis des autres pays-membres de la zone euro avant la crise financière mondiale et, d’autre part, l’actuelle faiblesse de l’inflation dans la zone euro. L’Allemagne peut rattraper ses erreurs passées en encourageant la hausse des salaires domestiques, soit directement, soit indirectement via une politique budgétaire expansionniste. Non seulement cela accélérerait l’ajustement, mais cela étoufferait aussi une certaine culture en Allemagne consistant à légitimer la réduction des coûts vis-à-vis des autres pays-membres en freinant les salaires. (2)

De ce point de vue, est-ce que cela signifie que les excédents de compte courant allemands freinent la croissance mondiale ? Seulement d’une façon très indirecte. Si une hausse des salaires allemands ou d’éventuelles mesures adoptées pour les accroître stimulaient la demande globale et la production en Allemagne, cela stimulerait ensuite la croissance mondiale. (Rappelez-vous que les taux d’intérêt de la BCE butent sur leur borne inférieure, donc elle se resserrerait peu en réaction à une éventuelle stimulation de la demande globale.) En stimulant ainsi la demande, l’Allemagne ne se contenterait pas d’aider le reste du monde ou d’autres pays-membres de l’union monétaire : elle corrigerait un problème qu’elle a créé de son propre chef.

(1) La résistance aux réductions de salaires nominaux devient un argument bien plus puissant pour relever la cible d’inflation dans une union monétaire où les asymétries signifient que les taux de change d’équilibre sont susceptibles de varier au cours du temps.

(2) La règle dans union monétaire est très simple. Une fois que nous avons atteint un équilibre de compétitivité, les salaires nominaux doivent s’accroître de 2 % (ce qui correspond à la cible d’inflation) de plus que la productivité nationale sous-jacente. J’ai fréquemment reçu des commentaires affirmant qu’une fixation des salaires inférieure à ce niveau améliorerait la compétitivité de la zone euro dans son ensemble. C’est incorrect, parce que si tous les pays-membres de l’union monétaire modéraient leurs salaires de la même ampleur, l’inflation de la zone euro chuterait, amenant la banque centrale à assouplir sa politique monétaire pour ramener l’inflation à 2 % et l’inflation salaire à 2 % plus la croissance de la productivité. »

Simon Wren-Lewis, « Why German wages need to rise », in Mainly Macro (blog), 14 juillet 2017. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Adopter le modèle allemand ou sauver l’euro »

« L'Allemagne doit-elle réduire ses excédents courants ? (Le tango se danse à deux) »

« L’Allemagne contre la zone euro »

samedi 8 avril 2017

Les signaux contradictoires de la zone euro

Par Martin Anota le samedi 8 avril 2017, 11:00

« Que réserve l’avenir pour la zone euro ? Certains indicateurs économiques suggèrent que les choses s’améliorent pour la survie de la monnaie unique. Par exemple, l’emploi est retourné à son pic d’avant-crise et la croissance du PIB par tête a dépassé celle des Etats-Unis l’année dernière. D’un autre côté, les risques politiques semblent s’être accrus, malgré les améliorations que connaît l’économie européenne. Ce sont trois différents indicateurs qui suggèrent qu’il y a un risque accru d’éclatement de la zone euro. Mais un examen approfondi de ces indicateurs suggère que, malgré le fait que les risques restent substantiels à long terme, les risques à court terme sont plutôt faibles.

L’un des indicateurs les plus souvent utilisés se base sur les enquêtes de Sentix auprès des participants au marché, qui montrent une forte hausse de la proportion de ceux qui croient que la zone euro éclatera bientôt (en l’occurrence, au cours des 12 prochains mois). Et cette fois, ce n’est pas la Grèce qui explique cette hausse, mais la France et l’Italie. Bien sûr, la Grèce est à nouveau en difficultés. Mais, selon l’indicateur de Sentix, la probabilité perçue d’un "Grexit" reste, malgré une récente hausse, bien en-deçà de ses précédents pics. A l’inverse, les probabilités perçues d’un "Frexit" ou d’un "Italexit" s’élèvent respectivement à 8 % et 14 %, c’est-à-dire atteignent des niveaux bien plus élevés que lors du pic de la crise de la zone euro au début de la décennie.

Les soldes des banques centrales nationales au sein de la zone euro constituent un autre indicateur régulièrement utilisé pour juger du risque d’un éclatement de l’union monétaire. Ces soldes TARGET2 sont souvent interprétés comme un indicateur de fuite des capitaux : les investisseurs financiers dans les pays qui risquent d’abandonner l’euro peuvent être tentés de transférer leurs fonds en Allemagne. Ces investisseurs y gagneraient si leur pays quitte l’union monétaire, car les comptes dans une banque allemande resteraient libellés en euro ou dans un "neue Deutsche Mark" solide comme le roc si la zone euro devait entièrement éclater.

Mais ce raisonnement ne semble pas expliquer les récentes évolutions, parce que les soldes de TARGET2 ne sont pas corrélés avec les probabilités de rupture de l’euro comme les mesurent les enquêtes Sentix. Par exemple, le solde TARGET2 de la Banque de Grèce s’est en fait légèrement amélioré au cours des derniers mois et celui de la Banque de France est resté proche de zéro (avec une petite reprise, lorsque la probabilité d’une victoire de Marine Le Pen, la candidate anti-européenne aux présidentielles, s’est accrue). Certes, les soldes de l’Espagne et de l’Italie se rapprochent désormais des 400 milliards d’euros en termes de passifs nets, un niveau qui n’avait été précédemment atteint que lors de la crise de l’euro, avant que Mario Draghi, le président de la BCE, ne promette en juillet 2012 que la BCE ferait "tout ce qui est nécessaire" pour sauver l’euro. Mais l’accroissement du déficit pour l’Espagne est difficile à concilier avec les données économiques robustes du pays et l’absence de significative force politique anti-euro en son sein. Le seul pays pour lequel l’indicateur de Sentix est corrélé avec les soldes TARGET2 est l’Italie. L’explication donnée par la BCE à la hausse des déséquilibres des soldes TARGET2 (celle selon laquelle il s’agit d’une conséquence indirecte des vastes achats d’obligations par la banque centrale) semble donc bien plus raisonnable que celle qui l’attribue à la fuite des capitaux. Et, en fait, ces déséquilibres ont commencé à s’accroître de nouveau lorsque les achats d’obligations ont commencé, bien avant le récent essor de l’instabilité politique.

Le troisième indicateur d’un renouvellement des tensions au sein de la zone euro est probablement le plus fiable, parce qu’il se base sur le lieu où les gens mettent leur argent. Il s’agit du "spread", de la différence entre le rendement des obligations d’un pays-membre (par exemple, de la France, de l’Italie ou de l’Espagne) par rapport à celui des obligations émises par l’Allemagne. Et le spread s’est fortement accru ces derniers mois. Mais cet indicateur n’est également pas très cohérent avec l’idée que les élections présidentielles en France ce printemps ou les élections générales en Italie (qui devraient avoir lieu au début de l’année prochaine) soient cruciales pour le destin de l’euro. Après tout, les spreads souvent commentés se réfèrent aux écarts de rendements pour les obligations à 10 ans. Un spread de 180 points de base pour l’Italie, par exemple, signifie que le gouvernement italien paye 1,8 % de plus que le gouvernement allemand, mais seulement pour les obligations à 10 ans. Si l’on considérait les prochaines élections comme l’horizon à observer, nous devrions regarder les maturités à 1 ou 2 ans. Mais pour ces horizons de court terme, les spreads sont bien plus faibles : proches de zéro pour la France et de quelques douzaines de points de base pour l’Italie et l’Espagne.

Donc, il y a peu de raisons de craindre pour la survie de l’euro à court terme. De faibles spreads à court terme démentent l’insistance sur les prochaines élections en France (et celles en Italie), qui impliquent a priori un danger concret d’éclatement de la zone euro à court terme. De même, alors que les soldes TARGET2 accumulés créeraient un problème en cas d’éclatement de l’euro, ils ne constituent pas un indicateur indépendant de fuite des capitaux.

Mais, tout n’est pas non plus rassurant. Des écarts durables entre les rendements de long terme suggèrent que les participants au marché ont quelques doutes quant à la survie de l’euro à long terme. La spéculation à propos des résultats des élections dans le futur immédiat est bien plus fascinante que les discussions autour des réformes de la zone euro. Mais une fois que les votes seront comptés, les responsables politiques n’auront plus d’excuses pour ne pas répondre aux problèmes fondamentaux de plus long terme qu’il y a à gérer une zone monétaire avec autant de pays-membres. »

Daniel Gros, « Mixed signals from the Eurozone », 16 mars 2017. Traduit par Martin Anota

mercredi 15 février 2017

Le futur de l'euro

Par Martin Anota le mercredi 15 février 2017, 09:00

« Dans le cadre de notre mandat, la BCE est prête à faire tout ce qui est nécessaire (whatever it takes) pour préserver l’euro. Et croyez-moi, ce sera suffisant. »

Mario Draghi, le 26 juillet 2012.

« En 2012, la BCE faisait face à une menace mortelle pour l’euro : les craintes d’une redénomination (c’est-à-dire réintroduction de devises domestiques) alimentaient des sorties bancaires dans la périphérie géographique de la zone euro à destination des banques allemandes. Depuis le discours que Mario Draghi tint à Londres ce juillet-là, la BCE a fait des choses qui étaient jusqu’alors impensables de sa part pour soutenir l’euro et assurer la stabilité des prix. Par exemple, depuis mars 2015, la BCE a acquis plus de 1.300 milliards d’euros en obligations émises par les gouvernements de la zone euro, ramenant le total de ses actifs à plus de 3.750 milliards d’euros.

Jusqu’à présent, cela a suffi. Mais est-ce que la BCE peut réellement faire "tout ce qui est nécessaire" ? En définitive, la stabilité monétaire requiert un soutien politique. Sans coopération budgétaire, aucune banque centrale ne peut garantir la valeur de sa devise. Dans une union monétaire, la stabilité requiert aussi un minimum de coopération entre les gouvernements.

Les récents développements en France ont ravivé les inquiétudes à propos du risque de redénomination et du futur de l’euro. Selon les déclarations des représentants du Front national, si leur dirigeante (Marine Le Pen) gagnait les prochaines élections, le projet serait de sortir de la zone euro et de réintroduire le franc français. La France convertirait alors l’essentiel de ses 2.100 milliards de dette publique dans la nouvelle devise et opérerait une dépréciation à la fois pour faciliter le remboursement de la dette publique et pour stimuler la compétitivité du pays.

Les représentants de S&P et Moody’s ont dit que ce serait un défaut. En l’occurrence, ce serait le plus grand défaut souverain de l’histoire. Dans la mesure où Le Pen est en tête dans les sondages et que les pronostiqueurs lui donnent environ une chance sur trois de devenir Présidente, la victoire du FN est clairement dans le champ des possibles. (Rappelons que les probabilités d’une victoire de Trump n’étaient pas aussi élevées quelques mois avant les élections américaines.)

Pour comprendre les conséquences (juste de l’accroissement du risque, non de sa réalisation), considérons comment les autres pays-membres de la zone euro réagiraient si la France sortait de la zone euro. Premièrement, les petites économies périphériques (Chypre ? la Grèce ? le Portugal ?) pourraient être incitées à sortir également, rapidement. Si, comme nous le pensons, l’Italie et l’Espagne suivent également, l’euro tel que nous le connaissons serait fini.

Pourquoi se focaliser sur la France et non sur l’Italie ? Au cours des derniers mois, les inquiétudes à propos des banques italiennes ont été bien présentes dans les informations. Le système bancaire italien est sûrement fragile et nécessite une recapitalisation, comme c’est le cas pour des banques dans d’autres pays européens. Mais, finalement, on ne se demande pas s’il est possible de résoudre ce manque de capital, mais comment le résoudre (…). A moins que les autorités s’y prennent vraiment mal, ce n’est pas une menace existentielle pour l’euro.

La redénomination française est différente. Au cœur de l’euro (et de l’Union européenne), se tient la relation politique stable entre la France et l’Allemagne. Un gouvernement français qui abandonnerait l’euro serait un bien plus grand choc politique en Europe qu’une Grande-Bretagne sortant de l’Union européenne.

Et comme en 2011 et en 2012, l’accroissement du risque de redénomination (qui surviendrait cette fois-ci de la possibilité d’une sortie de la France) alimenterait la prime de risque et pousserait les capitaux à sortir des économies les plus faibles pour affluer en Allemagne.

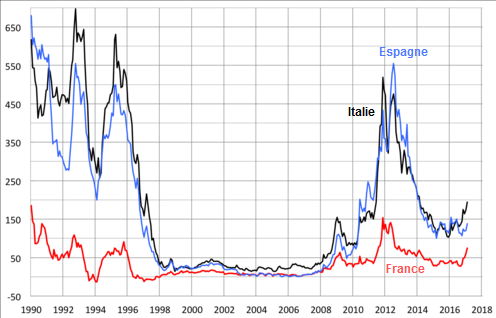

(…) Ces écarts de rendements convergèrent dans la période qui précède l’introduction de l’euro, le 1er janvier 1999. Entre 1999 et 2008, ils ne s’élevèrent jamais au-dessus de 50 points de base. (Bien que ce ne soit pas indiqué sur le graphique, c’est également vrai pour la Grèce entre l’instant où elle rejoignit la zone euro, en 2001, et l’intensification de la crise sept ans plus tard.) Surtout, au cours des derniers mois, les écarts de rendements ont commencé à s’élever à nouveau. Pour la France, cette envolée a été de 40 points de base. Pour l’Espagne et l’Italie, les écarts de rendement se sont accrus respectivement de 30 et 50 points de base. Certes, ces écarts restent bien inférieurs à ce qu’elles étaient durant la crise de 2011-2012, mais les signaux avant-coureurs sont pleinement visibles.

GRAPHIQUE Les écarts de rendements à long terme par rapport aux obligations publiques allemandes

Si les inquiétudes à propos d’une victoire de Le Pen s’accentuaient, la réaction serait susceptible de s’étendre en-dehors du marché obligataire. Les épargnants préfèreraient placer leurs fonds dans des banques de juridictions où ils les croient en sûreté. Ainsi, nous nous attendons à voir des fonds se déplacer des banques françaises, italiennes et espagnoles vers les banques finlandaises, allemandes, luxembourgeoises et hollandaises. Les réglementations européennes indiquent clairement que de tels déplacements ne peuvent être stoppés, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme lors de la crise bancaire chypriote.

Quand le flux de dépôts d’un pays vers un autre n’est pas équilibré par un flux dans le sens opposé, l’asymétrie apparaît dans le système Target2. En temps normal (disons, avant 2007), le solde cumulé du système est proche de zéro, reflétant les habituels flux et reflux des dépôts d’un pays à l’autre. Cependant, le flux peut être unidirectionnel, comme cela a été le cas à la veille de la crise de la zone euro. A partir du milieu de l’année 2011, les flux s’intensifièrent, comme les déposants de certains pays périphériques perdirent confiance envers leurs banques, la capacité des gouvernements à soutenir ces dernières ou bien les deux.

(…) Les variations d’intensité de la crise de la zone euro se reflètent clairement dans les fluctuations de la taille de ces déséquilibres. Le pic au milieu de l’année 2012 coïncide avec le discours de Draghi à Londres. Le déclin significatif qui s’ensuivit indique le succès rencontré par les mesures agressives de politique monétaire de la BCE mises en œuvre entre 2012 et 2014, notamment les opérations de refinancement de long terme (LTROs), le programme OMT, les nouvelles exigences en matière d’éligibilité des collatéraux et divers programmes d’achats d’actifs.

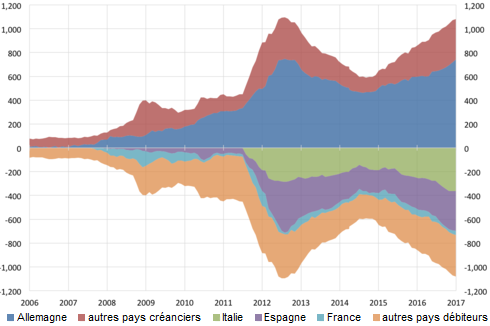

GRAPHIQUE Les soldes Target2 selon les pays (mensuellement, en milliards d’euros)

La chose la plus troublante avec ce graphique est que le niveau de soldes de Target2 a déjà retrouvé son pic du milieu de l’année 2012. Le solde créditeur de l’Allemagne est d’environ 800 milliards d’euros (environ 25 % du PIB allemand). D’un autre côté, à la fin de l’année 2016, l’Italie possédait un solde débiteur de 363 milliards d’euros et l’Espagne de 333 milliards d’euros (soit 22 % et 30 % de leur PIB respectif).

Le solde débiteur de la France est toujours de seulement 35 milliards d’euros, mais ce chiffre peut rapidement augmenter. Le coût de déplacement des fonds est négligeable, alors qu’il y a potentiellement d’importants coûts si ces fonds ne sont pas déplacés en cas de victoire du FN. Autrement dit, l’assurance (qu’il y a à retirer son argent d’une banque française, italienne ou espagnole pour le placer vers une banque allemande, danoise ou finlandaise) est virtuellement sans coût. Dès lors que les épargnants croient qu’il y a une différence entre un euro déposé à Madrid, Rome ou Paris et un euro déposé à Frankfort, Amsterdam ou Helsinki, ils sont incités à déplacer leurs fonds (…).

Même si nous avons récemment écrit à propos des risques en Chine, les événements européens suggèrent que la plus grande menace à court terme sur la stabilité financière mondiale n’émane pas de là. Si une panique bancaire commençait avant l’élection française, Target2 faciliterait le flux, tandis que les écarts de rendement s’élèveraient encore davantage. Si le FN gagnait les élections, la mise en œuvre du programme du parti marquerait la fin de l’union monétaire, déclenchant ce que Barry Eichengreen appela un jour "la mère de toutes les crises financières" (mother of all financial crises) comme les créanciers et les débiteurs se battraient pendant des années sur les doits de propriété associés aux redénominations des contrats. Les répercussions sur le reste du monde promettraient une répétition de la crise financière mondiale de 2007-2009 une décennie après.

L’union économique et monétaire (UEM) européenne ne constitue pas, ni n’a jamais constitué, en premier lieu un projet économique. En fait, ses fondateurs virent l’UEM comme un pas vers l’unification politique en Europe. Helmut Kohl a souligné que l’intégration européenne est une question de guerre et de paix au vingt-et-unième siècle. Certains (et peut-être) plusieurs avocats de l’UEM comprenaient qu’une devise commune génèrerait des turbulences, aussi bien financières qu’économiques et politiques. Pourtant, leur expérience du désastre qu’a été le nationalisme européen au vingtième siècle (et des développements politiques qui précédèrent l’euro) les amenait à s’attendre à ce que ces turbulences poussent les futurs dirigeants européens à sacrifier toujours plus grandement la souveraineté nationale pour sauver et avancer l’union politique.

(…) Il semble que la volonté du public de continuer n’a jamais été aussi incertaine. Quand on leur a fait la proposition, les Britanniques ont voté en faveur d’une sortie de l’Union européenne. Est-ce que les Français, lorsqu’ils auront la même opportunité dans quelques mois, opteront aussi pour la sortie de la zone euro ? Est-ce que le nationalisme qui mena aux catastrophes du vingtième siècle refera surface ? Nous ne l’espérons absolument pas. Mais les marchés valorisent le risque, pas l’espoir. »

Stephen Cecchetti et Kermit Schoenholtz, « The future of the euro », in Money & Banking (blog), 13 février 2017. Traduit par Martin Anota

« billets précédents - page 2 de 15 - billets suivants »