« De bien tristes nouvelles cette semaine pour la communauté des économistes : Oliver Williamson et Alberto Alesina viennent de décéder. Williamson était en mauvaise santé depuis un certain temps, mais la mort d’Alesina est un plus grand choc : il a apparemment eu une crise cardiaque alors qu’il était en randonnée avec sa femme, à l’âge de 63 ans. Alors que l’un est plus connu pour la microéconomie de la firme et l’autre pour l’économie politique, il y a en fait un lien étroit entre leurs agendas de recherche. Ils ont tenté d’ouvrir les "boîtes noires" dans la modélisation économique (à propos de l’organisation des firmes et de la nature des contraintes politiques sur l’activité économique) pour clarifier les différences de comportements entre les entreprises et les gouvernements. (...)

(…) Si Williamson s’intéressait à l’ordre privé, Alesina s’est focalisé sur les contraintes publiques sur le comportement. Il était un candidat évident pour l’attribution d’un Nobel à l’économie politique. Les économistes sont des technocrates. Ils ont des modèles de croissance, de la recherche-développement et de la coordination entre Etats, etc. Ces modèles proposent des politiques. La critique de l’école du public choice, selon laquelle les politiciens et les technocrates peuvent échouer à mettre correctement en œuvre ces politiques, est bien connue. L’approche du "cycle politique" de Nordhaus suggère que les politiciens tirent avantage d’électeurs myopes en menant, par exemple, des politiques expansionnistes avant une élection, générant un moindre chômage aujourd’hui, mais un surcroît d’inflation demain.

Les études d’Alesina sont allées plus loin que chacune de ces approches. Entré dans la profession après la révolution des anticipations rationnelles, Alesina a vu à quel point les économistes étaient sceptiques à l’idée que les politiciens puissent, à chaque cycle électoral, tirer avantage des électeurs de la même façon. J’aime présenter les anticipations rationnelles aux étudiants comme la règle de Bob Marley : "Vous pouvez tromper certains un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps". Plutôt que d’être myopes, les électeurs n’observent pas parfaitement les actions ou informations du gouvernement. Les politiciens veulent satisfaire leurs propres préférences (l’"idéologie") et aussi être réélus ("préoccupations de carrière"). Les électeurs ont d’autres préférences. Nous nous demandons alors : dans quelle mesure les politiciens peuvent-ils utiliser leur information privée pour satisfaire les préférences qui sont les leurs mais non celles de la "société" ? comment cela affecte-t-il la faisabilité des unions politiques, de la politique monétaire, de la politique budgétaire, etc. ?

Une incertitude importante est celle des électeurs à propos de l’identité du gagnant d’une élection. Considérons un gouvernement qui peut dépenser dans l’armée ou dans l’éducation (les "pistolets" ou du "beurre") et peut financer ces dépenses via la dette s’il le désire. Un planificateur social bienveillant utilise la dette pour financer l’investissement de telle façon que le fardeau fiscal soit réparti au cours du temps. Dans un modèle macroéconomique politique, Alesina et Tabellini montrent cependant qu’il y aura un emprunt excessif, en particulier quand les élections sont proches. Si je préfère les dépenses militaires à l’éducation, je peux accroître la dette publique quand je suis au pouvoir pour financer des dépenses militaires. Non seulement cela me permet d’avoir davantage d’armée aujourd’hui, mais cela contraint aussi les autres partis de dépenser autant dans l’éducation demain puisque la charge de la dette sera trop élevée. A l’équilibre, les deux partis essayent de contraindre l’action de leur rival à l’avenir en finançant aujourd’hui des dépenses par l’emprunt. Le modèle fait de claires prédications à propos de la façon par laquelle la dette est reliée aux fondamentaux de la société (la polarisation politique, et ainsi de suite), sans qu’un acteur ait à être irrationnel, c’est-à-dire ni l’électeur, ni le politicien.

Il n’est pas difficile de voir que les intérêts des économistes sont étroitement liés à leur pays d’origine. Plusieurs de nos meilleurs macroéconomistes viennent d’Argentine, un pays marqué par une forte instabilité macroéconomique. Les Américains sont surreprésentés dans la microéconomie appliquée, ce qui n’est pas surprenant étant donnée l’importance des questions de la santé, de l’éducation et du travail dans les débats politiques aux Etats-Unis. Les Français, avec leur niveau élevé de formation technique dans les écoles et les universités, ont plusieurs grands théoriciens. Et il n’est pas surprenant que les Italiens soient souvent intéressés par la façon via laquelle les incitations politiques affectent et limitent le comportement économique. Une fois que vous commencez à appliquer les idées d’Alesina, le comportement des politiciens et les implications pour la société deviennent clairs. Pourquoi est-ce que les politiques délèguent certaines tâches aux bureaucrates et pas d’autres ? Comme le montrent Alesina et Tabellini (2007), les politiciens délèguent les tâches pour lesquelles ils pourraient être blâmés s’ils les réalisaient et échouaient. Pourquoi est-ce que les Etats-Unis n'ont pas de puissant Etat-providence en comparaison avec l’Europe ? Les distorsions provoquées par la taxation, la mobilité du revenu relative et le pouvoir politique des pauvres ne sont pas importants relativement à la fragmentation raciale et cette dernière explique aussi les changements dans les préférences européennes au cours du temps, comment le suggèrent Alesina, Glaeser et Sacerdote (2001) et Alesina, Miano et Stantcheva (2018).

Peut-être que l’une des questions les plus saillantes d’Alesina est aussi l’une de ses plus anciennes questions. Alesina et Spoloare (1997) se demandaient : pourquoi y a-t-il autant de pays ? Y en a-t-il "de trop" et qu’est-ce que cela signifie ? Dans une crise comme celle du Covid-19, serions-nous mieux avec une union budgétaire européenne plutôt qu’avec une myriade de pays indépendants ? Les gros pays peuvent soulever des fonds en provoquant moins de distorsions, fournir des biens publics en profitant des économies d’échelle et procéder à des transferts infranationaux qui permettent de mieux absorber les chocs régionaux ; ce sont à la fois des hypothèses et des faits empiriques. D’un autre côté, plus un pays est gros, moins il y a d’accord sur la façon de valoriser les biens publics. Considérons une région aux abords d’un pays existant, disons le Sud-Tyrol en Italie. S’il fait sécession, il paiera plus d’impôts pour financer ses biens publics, mais les biens publics fournis seront plus proches de ses préférences. Dans une sécession démocratique, les électeurs du Sud-Tyrol ne se demandent pas dans quelle mesure leur sécession pousse à la hausse les coûts pour le gouvernement de l’Italie restante. Dans ils sont trop susceptibles de faire sécession relativement à ce que préférerait un planificateur social.

Nous pouvons voir cet effet dans l’UE aujourd’hui. Une union budgétaire européenne réduirait le coût de fourniture de certains biens publics, fournirait une meilleure assurance face aux chocs. Cependant, les Allemands et les Hollandais ont des préférences en matière de biens publics très différentes de celles des Italiens et des Grecs. Un planificateur équilibrerait le coût marginal d’un moindre alignement pour le citoyen moyen de l’UE avec le bénéfice marginal de moindres coûts de biens publics. Un dirigeant élu allemand va mettre plus de poids sur le coût marginal d’un moindre alignement pour le citoyen allemand moyen (plus élevé que celui du citoyen médian européen) relativement au bénéfice marginal de moindres coûts en biens publics (moins important, parce qu’il ne prend pas en compte les biens publics moins chers pour les Grecs et les Italiens quand l’Allemagne se joint à eux pour emprunter conjointement). Nous nous retrouvons alors avec trop peu d’action budgétaire coordonnée. Ce manque de fourniture de biens publics amène certains Européens à être sceptiques à propos des autres acteurs du projet européen : l’une des ultimes tribunes d’Alesina portait sur la réponse désastreusement nationaliste au Covid-19. Luis Garicano, le célèbre économiste espagnol et actuel député européen a eu une intéressante discussion avec Luigi Zingales précisément sur ce point.

Les travaux d’Alesina étaient respectés en science politique, pas seulement en science économique. Ce que j’ai particulièrement aimé à propos d’Alesina était à quel point ses conseils de manière de politique étaient idéologiquement confus, en particulier en ce qui concerne les Américains. Il soutenait simultanément une baisse du taux d’imposition pour les femmes sur la base de la dynamique intrafamiliale et était le principal partisan de l’austérité expansionniste, c’est-à-dire des baisses des dépenses publiques durant les récessions ! L’idée du taux d’imposition se basait sur la plus grande élasticité de l’offre de travail des femmes, si bien qu’il s’agit d’une application directe de la règle de Ramsey. L’austérité expansionniste se basait sur un passage en revue sérieux des plans d’austérité menés sur plusieurs décennies. Il a présenté ces idées et bien d’autres dans au moins une dizaine d’ouvrages et des douzaines de tribunes (notamment plus de trente pour VoxEU). (…) Alesina a soutenu ces positions en se basant sur une théorie et des travaux empiriques sérieux, plutôt que sur l’idéologie. Quel héritage plus utile peut laisser un universitaire ? »

Kevin Bryan, « Alberto Alesina and Oliver Williamson: Taking political and economic frictions seriously », in A Fine Theorem (blog), 24 mai 2020. Traduit par Martin Anota

aller plus loin…

« L’austérité est-elle vouée à l’échec ? »

« Pourquoi les gouvernements empruntent-ils ? »

« Quel est le coût politique des réformes structurelles ? »

« Immigration et Etat-providence »

« L’Europe est-elle une zone politique optimale ? »

« La taille des pays importe-t-elle ? »

Epistémologie et histoire de la pensée

lundi 25 mai 2020

Petit tour d’horizon des travaux d’Alberto Alesina (1957-2020)

Par Martin Anota le lundi 25 mai 2020, 10:00

lundi 24 février 2020

Le dilemme du prisonnier : célèbre, mais si mal compris

Par Martin Anota le lundi 24 février 2020, 17:00

« Un jour, un pianiste fût arrêté par la police secrète et accusé d’espionnage. Il portait des morceaux de papier couverts d’un code mystérieux. Malgré le fait qu’il persistait à déclarer qu’il s’agissait seulement des partitions pour la sonate du "Clair de lune" de Beethoven, le pauvre homme fut envoyé en cellule. Deux heures après, un sinistre individu vint l’interroger. "Il vaudrait mieux pour vous de tout nous dire, camarade", annonça-t-il avec un sourire en coin. "Nous avons attrapé votre ami Beethoven. Il est déjà en train de parler."

Cette histoire permet d’introduire le plus fameux problème en théorie des jeux : le dilemme du prisonnier. L’interrogateur explique que si un homme parle, mais pas l’autre, le premier sera libéré et le second sera envoyé pendant 25 ans au goulag. Si les deux hommes persistent à ne rien dire, ils vont chacun passer cinq ans en prison. Si tous les deux parlent, ils y passeront chacun 20 ans. Le dilemme est assez clair : chacun a individuellement intérêt à parler, qu’importe ce que fait l’autre ; pourtant, ils gagneraient collectivement à rester tous les deux silencieux.

Le dilemme a aujourd’hui soixante-dix ans. Il a été développé sous une forme mathématique simple en 1950 par les mathématiciens Merrill Flood et Melvin Dresher et sous une forme littérale par Albert Tucker. (…) Dresher, Flood et Tucker travaillaient au think-tank RAND. Le dilemme du prisonnier distillait la tension entre l’égoïsme et la coopération de façon éloquente, ce qui lui permettait d’illustrer le risque de destruction nucléaire et beaucoup d’autres choses. Le dilemme suscita une nouvelle vague d’intérêt en 1981, après la publication de The Evolution of Cooperation par le politologue Robert Axelrod et le biologiste William Hamilton. Leur article est non seulement le plus cité en science politique, mais il est en outre autant cité que les trois travaux les plus cités après réunis.

J’espère que les lecteurs m’excuseront de m’attaquer de la sorte à une idée si vénérée, parce qu’elle reste pertinente, instructive et largement incomprise. Une première idée très répandue, mais pourtant fausse, est l’idée que le problème est un problème de communication : si seulement le pianiste et Beethoven pouvaient se réunir et s’accorder sur une stratégie, ils se mettraient d’accord pour rester solidaires entre eux. Ce n’est pas le cas. La communication ne résout rien. Il est manifestement tentant de former une équipe ; donc la tentation de trahir aussi. Ceux qui croient que parler aiderait devraient regarder Golden Balls, un jeu télévisé basé sur un dilemme du prisonnier modifié. Ce qui rend le spectacle amusant à regarder est la vacuité des promesses que les participants se font les uns aux autres.

Plus problématique est la croyance erronée que le dilemme du prisonnier signifie que nous sommes condamnés à l’autodestruction du fait de notre égoïsme. La philosophie morale a désespérément cherché à le réfuter, à montrer qu’il est quelque peu rationnel de collaborer dans un dilemme du prisonnier joué une seule fois. Ce n’est pas le cas. Heureusement, la plupart des interactions humaines ne s’apparentent pas à un dilemme du prisonnier joué une seule fois.

L’article de 1981 (et le livre qui en fut tiré) peut avoir poussé la pendule trop loin dans le sens de l’optimisme. Le professeur Axelrod a lancé des tournois dans lequel des programmes d’ordinateur s’affrontaient les uns les autres, jouant le dilemme du prisonnier des centaines de fois. La répétition du jeu permet la coopération en raison de la menace de la sanction, quelque chose que les théoriciens des jeux savaient depuis les années cinquante. Quand Axelrod intégra cette idée dans un programme simple appelé "Tit for Tat", ce dernier triompha régulièrement contre les autres programmes.

Tit for Tat répondait à la coopération par la coopération et à la traitrise par la traitrise. Qu’importe ce que vous lui faites, il vous le fait également. Axelrod soulignait que le programme avait beau être "rude", il était "sympa", il essayait tout d’abord la coopération. Et il dressa de plus larges parallèles, en affirmant que le succès de la stratégie explique pourquoi les soldats dans les tranchées au cours de la Première Guerre mondiale étaient capables de se mettre d’accord sur des cessez-le-feu informels. Son message positif était que, dans les pires circonstances possibles, les gens sympas finissent premiers, pourvu qu’ils aient de l’acier en eux.

Mais cela va trop loin. Cette inclinaison à "vivre et laisser vivre" dans les tranchées s’explique peut-être plus simplement par le fait que ce n’est pas la même chose de tirer sur l’ennemi que de dénoncer Beethoven. C’est dangereux. On n’a pas besoin de la théorie des jeux pour expliquer pourquoi les soldats préfèrent faire profil bas. Axelrod a aussi donné trop d’importance à la "gentillesse" de Tit for Tat. D’autres stratégies prospèrent dans les tournois du dilemme du prisonnier, en fonction des détails des règles. Il y a parmi elles la stratégie "Pavlov", une stratégie qui essaye d’exploiter les "pigeons" et change de tactique quand elle rencontre une réponse punitive. Elle peut certes amener à la coopération, mais elle n’est pas "sympa".

Le dilemme du prisonnier existe. L’exemple le plus pressant aujourd’hui est celui du changement climatique. Chaque nation et chaque individu y gagneraient si les autres polluaient moins, mais chacun d’entre nous préférerait ne pas réduire sa propre pollution. Il serait stupide d’espérer que Tit for Tat permettrait de sauver la mise. Et nous n’avons pas à le faire. Nous avons des outils à notre disposition : au niveau domestique, les taxes et la réglementation ; au niveau international, les traités et les alliances. De tels outils modifient les incitations. Nous pouvons et devons les utiliser davantage. Le pianiste et son complice présumé étaient piégés. Nous ne le sommes pas. Contrairement à eux, nous pouvons changer le jeu. »

Tim Harford, « The prisoner’s dilemma at 70 – at what we get wrong about it », janvier 2020. Traduit par Martin Anota

mardi 21 janvier 2020

Le nouveau visage de l’économie

Par Martin Anota le mardi 21 janvier 2020, 16:00

« Robert Solow, un lauréat du prix d’économie de la Banque de Suède en mémoire de Nobel, a déclaré avoir longtemps été "ennuyé" par le fait que la plupart des gens, même les gens instruits, "n’ont pas une idée claire de ce qu’est la science économique et de ce que font les économistes".

Solow est né à Brooklyn en 1924, dans ce qu’il qualifié de "famille des couches inférieures des classes moyennes", et il a vécu son enfance durant la Grande Dépression. Bien que son père ait toujours eu un emploi, Solow note qu’à l’âge de huit ans il prit conscience que ses parents s’inquiétaient continuellement, "et leurs inquiétudes étaient purement économiques : qu’allait-il se passer ? pourraient-ils continuer de joindre les deux bouts ?". Cette prise de conscience a façonné sa pensée tout au long de sa vie. Il a gagné une bourse pour étudier à Harvard à 16 ans et commença une carrière universitaire qui le verrait atteindre le sommet de la discipline, en gagnant le Nobel en 1987 pour sa contribution à la théorie de la croissance économique. Pourtant malgré une telle reconnaissance, Solow, qui a maintenant 95 ans, sent que son sujet est désespérément resté opaque aux yeux du grand public.

Puis, il y a quelques années, il s’est retrouvé assis aux côtés de la photographe Mariana Cook lors d’un dîner organisé par l’un de ses amis. Cook venait d’achever le projet de photographier 92 mathématiciens, incluant aussi bien des gagnants de la médaille Fields que des jeunes prometteurs au début de leur carrière. Solow lui suggéra de s’embarquer dans une série similaire de portraits, mais cette fois-ci d’économistes, et Cook fut emballée par l’idée. Dans l’introduction du livre qui en résulta, livre qui contient 90 portraits en noir et blanc pris par Cook au cours de ces trois années, Solow écrit : "Ma simple suggestion est devenue réalité et je me suis retrouvé à m’y impliquer de plusieurs façons. Naturellement, je me suis posé la question suivante : est-ce que faire un livre de portraits d’économistes universitaires est une chose utile ou raisonnable ou même saine à faire ?"

C’est une bonne question. La science économique reste une discipline déroutante. Elle est souvent perçue comme étant purement l’étude de l’argent. (Pas pour tout le monde : en effet, certains critiques se plaignent que les économistes ne s’intéressent pas autant à l’argent qu’ils le devraient.) Elle est facilement caricaturée comme étant excessivement mathématisée, remplie d’hypothèses absurdement irréalistes, élitiste et corrompue par sa proximité avec les entreprises et le monde de la finance. Et, comme avec n’importe quelle caricature, il y a une certaine vérité derrière chacune de ces accusations.

Donc, qu’est-ce que la science économique ? Alfred Marshall commence Les Principes de l’économie, le livre qu'il a publié en 1890 et qui eut une influence durable sur la discipline, par la définition suivante : "l’économie politique ou science économique est une étude de l’humanité dans les affaires ordinaires de la vie ; elle examine cette part de l’action individuelle et social qui est essentiellement consacrée à atteindre et à utiliser les conditions matérielles du bien-être". "Les affaires ordinaires de la vie" : ce n’est pas une mauvaise définition, même aujourd’hui. Mais la science économique a changé depuis l’époque de Marshall. Ce qu’étudie l’économie a changé, ainsi que la façon par laquelle elle étudie et même ceux qui font de l’économie.

Commençons avec l’objet de l’économie. Il peut sembler évident que les économistes doivent en rester à l’étude de l’économie, c’est-à-dire de la production et la consommation de biens et services qui sont échangés sur un marché ou pourraient l’être. Ils ne se sont jamais contentés de cela : Thomas Robert Malthus était un environnementaliste et une source inspiration pour Charles Darwin ; John Stuart Mill était philosophe ; John Maynard Keynes était intellectuellement débauché.

Mais ce fut Gary Becker et ses disciples qui ont systématiquement appliqué les outils méthodologiques de la science économique pour des questions sociales telles que la discrimination raciale, la famille et l’addiction. Certaines des idées que Becker a promues (notamment l’usage de l’éducation pour améliorer le "capital humain") devinrent si orthodoxes qu’elles sont devenues un cliché. D’autres restent controversées. Mais personne n’a été troublé quand l’économiste Emily Oster a publié des livres de conseil sur la grossesse et la maternité, quand Steven "Freakonomics" Levitt explique à quel instant il faut commettre un hold-up dans une banque ou même quand le Financial Times publie une colonne en utilisant l’économie pour donner des conseils sur la drague et la convenance. L’impérialisme économique est promis à rester.

La façon de faire de l’économie a aussi changé. Il y a vingt ans, l’économiste Ed Lazear a publié un article, "Economic imperialism", qui se focalisait tout particulièrement sur Becker. Lazear y affirmait que l’impérialisme économique avait été une réussite parce que "la science économique possède trois caractéristiques qui la distinguent des autres sciences sociales. Les économistes utilisent la figure d’individus rationnels qui adoptent un comportement maximisateur. Les modèles économiques donnent une énorme importance à l’équilibre et en font un point essentiel de toute théorie. Finalement, une focalisation sur l’efficience amène les économistes à se poser des questions que les autres sciences sociales ignorent".

C’est, je pense, un bon résumé de l’état de la situation en 1999. Mais deux décennies après, la science économique n’est plus autant collée à l’hypothèse de rationalité. Comme le montrent les prix Nobel d’économie pour l’économie comportementale qui ont récompensé Daniel Kahneman (2002), Robert Shiller (2013) et Richard Thaler (2017), il est à présent tout à fait acceptable de publier des études d’économie présentant un point de vue alternatif de la prise de décision humaine.

Ce n’est pas le seul changement dans la boîte à outils de la science économique. Le premier essai clinique aléatoire moderne a été réalisé par un homme formé en science économique, Austin Bradford Hill, à la fin des années quarante, mais la méthodologie ne s’est pas généralisée en science économique avant le vingt-et-unième siècle. Les "randomistas", en premier lieu les lauréats du Nobel de 2019 Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer, ont mis les résultats expérimentaux sur le devant de la scène ; les considérations que Lazear a soulignées ne sont pas oubliées, mais elles sont mises de côté.

D’autres économistes élargissent les outils de la science économique en tirant avantage de larges bases de données. C’est notamment le cas de Susan Athey, la première femme à avoir gagné la médaille John Bates Clark, et Raj Chetty, qui a gagné ce prix à l’âge de 33 ans. Parmi les sources de cette ruée aux données, il y a le trafic internet, les métadonnées des portables, l’imagerie satellitaire et l’explosion de bases de données administratives utilisées par de grandes organisations pour mener leur activité.

Si la façon de faire de l’économie change rapidement, les économistes en tant que tels changent peu. Les économistes étaient pour l’essentiel des hommes blancs. A présent, ils sont blancs ou asiatiques, mais toujours des hommes. Bien sûr, il y a quelques exceptions spectaculaires : en 2005, quand j’ai commencé à écrire ma colonne pour le Financial Times, aucune femme n’avait alors reçu le prix Nobel d’économie ; il y en a à présent deux. Chose encore plus déroutante, étant donné que la récompense est destinée aux plus jeunes chercheurs, aucune femme n’avait obtenu la médaille John Bates Clark il y a vingt ans. Il y en a maintenant quatre, ce qui est un progrès. Des femmes comme Elinor Ostrom, Claudia Goldin et Janet Yellen ont atteint les sommets de la profession, comme le fit Alice Rivlin.

Mais la science économique manque toujours de la diversité dont elle a besoin pour exploiter tout son potentiel. (…) Une étude publiée en 2014, intitulée "Women in academic science", conclut que les différentes disciplines universitaires ont gagné en parité, mais que la science économique constituait une exception. Nous devons faire mieux.

La science économique est une discipline controversée et cela ne risque guère de changer. Alors que les universitaires des sciences naturelles ne quittent qu’occasionnellement leur terrain pour s’enfoncer en territoire politique, comme dans le domaine du changement climatique et de la vaccination, la plupart des choses qu’étudient les économistes, des inégalités à l’immigration en passant par le commerce international et l’imposition, sont des thèmes récurrents du champ de bataille politique.

Pourtant, certains d’entre nous font de leur mieux et nous sommes tous des êtres humains, comme ces portraits le montrent. C’est une bonne chose de le rappeler.

Tim Harford, « The changing face of economics ». Traduit par Martin Anota

lundi 14 octobre 2019

Prix Nobel 2019 : Banerjee, Duflo et Kremer cherchent à réduire la pauvreté dans le monde

Par Martin Anota le lundi 14 octobre 2019, 12:28

« Quelle est la meilleure façon de concevoir des mesures qui réduisent la pauvreté dans le monde ? En utilisant une recherche innovante basée sur des expériences de terrain (field experiments), Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer ont jeté les bases pour répondre à cette question qui est si vitale pour l’humanité.

Au cours des deux dernières décennies, les niveaux de vie des populations se sont significativement améliorés presque partout dans le monde. Le bien-être économique (mesuré avec le PIB par tête) a doublé dans les pays les plus pauvres entre 1995 et 2018. La mortalité infantile a diminué de moitié par rapport à 1995 et la proportion d’enfants scolarisés est passée de 56 % à 80 %.

Malgré ces progrès, de gigantesques défis demeurent. Plus de 700 millions de personnes vivent toujours avec des revenus extrêmement faibles. Chaque année, cinq millions d’enfants meurent avant leur cinquième anniversaire, souvent en raison de maladies qui auraient pu être évitées ou soignées avec des traitements simples et relativement peu chers. La moitié des enfants dans le monde quittent toujours l’école sans maitriser la lecture et des notions en mathématique.

Une nouvelle approche pour réduire la pauvreté dans le monde

De façon à combattre la pauvreté dans le monde, nous devons identifier les formes d’action les plus efficaces. Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer ont montré comment l’on pouvait s’attaquer au problème de la pauvreté dans le monde en le morcelant en plusieurs questions plus petites, mais plus précises, au niveau des groupes ou des individus. Ils ont ensuite répondu à chacune de ces questions en utilisant une expérience de terrain spécialement conçue. Au cours des vingt dernières années, cette approche a complètement refaçonné la recherche dans le domaine de l’économie du développement. Cette nouvelle recherche fournit désormais un flux régulier de résultats concrets, contribuant à réduire les problèmes de pauvreté dans le monde.

Cela fait longtemps que l’on a conscience des différences dans la productivité moyenne entre les pays riches et les pays pauvres. Cependant, comme Banerjee et Duflo l’ont noté, la productivité diffère fortement, pas seulement entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi au sein même des pays pauvres. Certains individus ou certaines entreprises utilisent la dernière technologie disponible, tandis que d’autres (qui produisent des biens ou services similaires) utilisent des moyens de production obsolètes. La faible productivité moyenne est donc largement due à certains individus ou certaines entreprises à la traîne. Est-ce que cela reflète un problème d’accès au crédit, à des politiques mal conçues ou au fait que les gens trouvent cela difficile de prendre des décisions d’investissement parfaitement rationnelles ? Cette approche de recherche conçue par les lauréats de cette année traite de ces questions.

Les premières expériences de terrain dans les écoles

Les premières études des lauréats ont examiné les problèmes relatifs à l’éducation. Quelles interventions accroissent les résultats éducationnels au coût le plus faible ? Dans les pays à faible revenu, les manuels sont rares et les enfants vont souvent à l’école en ayant faim. Est-ce que les résultats des élèves s’amélioreraient s’ils avaient accès à davantage de manuels ? Ou serait-il plus efficace de leur donner des repas gratuits à l’école ? Au milieu des années quatre-vingt-dix, Michael Kremer et ses collègues décidèrent de déplacer une partie de leur recherche de leurs universités au nord-est des Etats-Unis vers les campagnes à l’ouest du Kenya de façon à répondre à ce type de questions. Ils réalisent plusieurs expériences de terrain en partenariat avec une organisation local non gouvernementale (ONG).

Pourquoi est-ce que ces chercheurs choisirent d’utiliser les expériences de terrain ? Eh bien, si vous voulez examiner l’effet de l’introduction de manuels supplémentaires sur les résultats scolaires des élèves, par exemple, comparer simplement les écoles avec différents accès aux manuels ne constitue pas une approche viable. Les écoles peuvent différer les unes des autres de plusieurs façons : les familles les plus riches achètent habituellement plus de livres pour leurs enfants, les notes sont généralement meilleures dans les écoles où moins d’enfants sont très pauvres, et ainsi de suite. Une façon de contourner ces difficultés est de s’assurer que les écoles qui font l’objet d’une comparaison aient les mêmes caractéristiques en moyenne. On peut y parvenir en laissant le hasard décider quelles écoles sont à placer dans tel ou tel groupe de comparaison, une vieille intuition qui sous-tend la longue tradition d’expérimentations dans les sciences naturelles et en médecine. Contrairement aux essais cliniques traditionnels, Banerjee, Duflo et Kremer ont utilisé les expériences de terrain dans lesquelles ils étudient comment les individus se comportent dans leurs environnements quotidiens.

Kremer et ses collègues sélectionnèrent de nombreuses écoles qui avaient besoin d’un soutien et les répartirent aléatoirement en différents groupes. Les écoles reçurent toutes des ressources supplémentaires, mais sous des formes différentes et en différents instants selon le groupe. Dans une étude, un groupe reçut plus de manuels, tandis qu’une autre étude examina les repas gratuits à l’école. Parce que le hasard avait déterminé quelles écoles recevraient telles ou telles ressources, il n’y avait pas de différences moyennes entre les différents groupes au début de l’expérience. Les chercheurs purent donc lier de façon crédible les différences dans les résultats en matière d’apprentissage aux différences dans l’attribution des soutiens. Les expériences montrèrent que ni un supplément de manuels, ni les repas gratuits à l’école ne firent une différence dans les résultats scolaires. Si les manuels présentaient un quelconque effet positif, cela ne s’appliquait qu’aux meilleures élèves.

Les dernières expériences de terrain ont montré que le principal problème dans beaucoup de pays à faible revenu n’est pas le manque de ressources. Le plus gros problème est que l’enseignement n’est pas suffisamment adapté aux besoins des élèves. Dans la première de ces expérimentations, Banerjee, Duflo et leurs coauteurs étudièrent les programmes de tutorat pour les élèves dans deux villes indiennes. Des écoles à Bombay et Vadodara reçurent un plus grand accès aux nouveaux auxiliaires pédagogiques qui soutinrent les enfants avec des besoins spécifiques. Ces écoles furent ingénieusement et aléatoirement placées dans différents groupes, permettant aux chercheurs de mesurer de façon crédible les effets des auxiliaires pédagogiques. L’expérience montra clairement que cibler les élèves les plus en difficulté était une mesure efficace à court terme comme à moyen terme.

Ces premières études au Kenya et en Inde furent suivies par plusieurs autres expériences de terrain dans d’autres pays, se focalisant sur d’importants domaines tels que la santé, l’accès au crédit et l’adoption de nouvelles technologies. Les trois lauréats furent en première ligne de cette recherche. Grâce à leurs travaux, les expériences de terrain sont devenues la méthode standard des économistes du développement lorsqu’il s’agit d’étudier les effets de mesures pour atténuer la pauvreté.

Des expériences de terrain liées à la théorie

Des expériences bien conçues sont particulièrement fiables ; elles ont une validité interne. Cette méthode a été fréquemment utilisée dans les essais cliniques traditionnels pour de nouveaux médicaments qui ont recruté spécialement des participants. La question a souvent été si un traitement particulier avait ou non un effet statistiquement significatif.

Les expériences conçues par Banerjee, Duflo et Kremer ont deux aspects distincts. Premièrement, les participants prenaient leurs décisions dans leur environnement quotidien, que ce soit dans le groupe d’intervention ou dans le groupe de contrôle. Cela signifie que les résultats de l’examen d’une nouvelle mesure de politique publique, par exemple, pouvaient souvent être appliqués sur place.

Deuxièmement, les lauréats s’appuyèrent sur l’intuition fondamentale que l’essentiel de ce qu’ils voulaient améliorer (par exemple les résultats scolaires) reflètent diverses décisions individuelles (par exemple de la part des élèves, de leurs parents ou des professeurs). Des améliorations soutenables requièrent donc une compréhension des raisons pour lesquelles les gens prennent les décisions qu’ils prennent, les forces motrices derrière leurs décisions. Non seulement Banerjee, Duflo et Kremer testèrent si une intervention donnée fonctionnait (ou non), mais ils cherchèrent aussi à savoir pourquoi.

Pour étudier les incitations, les restrictions et l’information qui motiva les décisions des participants, les lauréats utilisèrent la théorie des contrats et l’économie comportement qui furent respectivement récompensées par le prix de sciences économiques en 2016 et 2017.

La généralisation des résultats

Une question clé est si les résultats expérimentaux ont une validité externe ; en d’autres mots, si les résultats s’appliquent à d’autres contextes. Est-il possible de généraliser les résultats des expérimentations dans les écoles kényanes aux écoles indiennes ? Est-ce que cela fait une différence si c’est une ONG spécialisée plutôt qu’une administration publique qui procède à une intervention particulière visant à améliorer la santé ? Que se passe-t-il si une intervention expérimentale est menée sur une plus grande échelle, à partir d’un petit groupe d’individus pour inclure davantage de personnes ? Est-ce que l’intervention affecte aussi les individus en-dehors du groupe d’intervention, parce qu’ils sont évincés de l’accès aux ressources rares ou font face à des prix plus élevés ?

Banerjee, Duflo et Kremer ont aussi été en première ligne de la recherche sur la question de validité externe et développé de nouvelles méthodes qui considèrent les effets d’éviction et d’autres effets de débordement. Relier étroitement les expériences à la théorie économique accroît aussi les opportunités pour que les résultats soient généralisés, comme les schémas fondamentaux du comportement ont souvent une incidence dans des contextes élargis.

Les résultats concrets

Ci-dessous nous présentons quelques exemples de conclusions spécifiques tirées du type de recherche initié par Banerjee, Duflo et Kremer, en plaçant l’emphase sur leurs propres études.

L’éducation : Nous avons maintenant une bonne perspective sur les principaux problèmes dans les écoles de plusieurs pays pauvres. Les programmes et l’enseignement ne correspondent pas aux besoins des élèves. Il y a un fort niveau d’absentéisme parmi les enseignants et les institutions éducatives sont généralement défaillantes.

L’étude que nous avons mentionnée réalisée par Banerjee, Duflo et leurs coauteurs a montré que le soutien ciblé pour les élèves faibles avait de forts effets positifs, même à moyen terme. Cette étude était le départ d’un processus interactif, dans lequel les résultats de nouvelles études allèrent main dans la main avec des programmes menés sur des échelles de plus en plus grandes pour aider les élèves. Ces programmes ont concerné plus de 100.000 écoles indiennes.

D’autres expériences de terrain étudièrent le manque d’incitations claires et d’accountability pour les enseignants, qui se traduisait par un fort absentéisme. Une façon de stimuler la motivation des enseignants était de les employer sur des contrats de court terme qui pouvaient être prolongés s’ils obtenaient de bons résultats. Duflo, Kremer et leurs coauteurs comparèrent les effets de l’emploi des enseignants employés sur de tels contrats en réduisant le nombre d’élèves pour les enseignants employés de façon permanente. Ils constatèrent que les élèves qui avaient des enseignants employés sur des contrats courts avaient des résultats significativement meilleurs, mais que la réduction du nombre d’élèves par enseignant employé sur des contrats permanents n’avait pas d’effets significatifs.

Globalement, cette nouvelle recherche basée sur les expériences autour de l’éducation dans les pays à faible revenu montre que les ressources additionnelles sont, en général, de valeur limitée. Cependant, les réformes éducationnelles qui adaptent l’enseignement aux besoins des élèves sont de grande valeur. Améliorer la gouvernance des écoles et demander plus de responsabilité de la part des enseignants qui ne font pas leur boulot sont aussi des mesures efficaces en termes de coûts.

La santé : Un problème important est si la médecine et les soins de santé doivent être payants et, si c’est le cas, quel doit être leur prix. Une expérience de terrain réalisée par Kremer et ses coauteurs ont cherché comment la demande de comprimés de déparasitage était affectée par le prix. Ils constatèrent que 75 % des parents donnèrent à leurs enfants ces comprimés quand leur distribution était gratuite, contre 18 % quand ils coûtaient moins d’un dollar américain, ce qui était déjà fortement subventionné. En conséquence, plusieurs expériences similaires ont constaté la même chose : les pauvres sont extrêmement sensibles au prix en ce qui concerne les investissements dans la santé préventive.

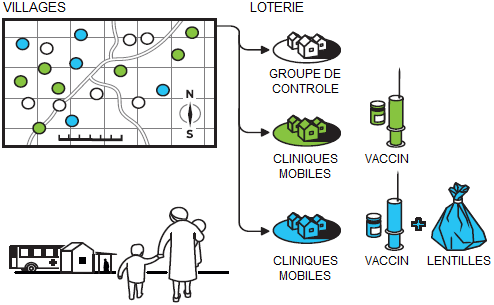

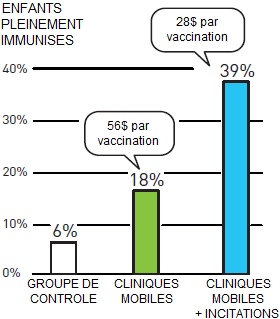

Une faible qualité de service est une autre explication pourquoi les familles pauvres investissent si peu dans les mesures préventives. Un exemple est que le personnel dans les centres de santé qui sont responsables de la vaccination est souvent absent au travail. Banerjee, Duflo et leurs coauteurs cherchèrent à savoir si les cliniques de vaccination mobiles (où l’équipe soignante était toujours sur place) pouvaient régler le problème. Les taux de vaccination triplèrent dans les villages qui furent sélectionnés aléatoirement pour avoir accès à ces cliniques, à 18 % contre 6 %. Cette part augmenta davantage, à 39 %, lorsque les familles recevaient un sac de lentilles en bonus quand ils vaccinèrent leurs enfants. Parce que la clinique mobile avait un niveau élevé de coûts fixes, le coût total par vaccination diminua de moitié, malgré les dépenses additionnelles en lentilles.

La rationalité limitée : Dans l’étude sur la vaccination, les incitations et une plus grande disponibilité des soins ne résolvent pas complètement le problème, dans la mesure où 61 % des enfants restaient partiellement immunisés. Le faible taux de vaccination dans plusieurs pays pauvres a probablement d’autres causes, dont notamment le fait que les gens ne soient pas toujours complètement rationnels. Cette explication peut aussi éclairer d’autres observations qui, du moins initialement, apparaissent difficiles à comprendre.

L’une de ces observations est que beaucoup de gens sont réticents à adopter la technologie moderne. Dans une expérimentation de terrain intelligemment conçue, Duflo, Kremer et leurs coauteurs cherchèrent à comprendre pourquoi les petits exploitants (en particulier en Afrique subsaharienne) n’adoptaient pas des innovations relativement simples, telles que les engrais artificiels, alors même qu’ils en tireraient de grands bénéfices. Une explication est le biais vis-à-vis du présent : le présent prend une grande place dans la conscience des gens, si bien qu’ils tendent à reporter leurs décisions d’investissement. Le lendemain, ils font de nouveau face à la même décision et choisissent à nouveau de reporter l’investissement. La conséquence peut être un cercle vicieux où les individus n’investissent pas dans l’avenir, même si c’est dans leur intérêt à long terme de le faire.

La rationalité limitée a d’importantes implications pour la conception de la politique publique. Si les individus présentent un biais vis-à-vis du présent, alors les subventions temporaires sont plus efficaces que les subventions permanentes : une offre qui s’applique seulement ici et aujourd’hui réduit les incitations à retarder l’investissement. C’est exactement ce que Duflo, Kremer et leurs coauteurs ont découvert dans leur expérimentation : les subventions temporaires avaient un effet considérablement plus fort sur l’usage de l’engrais que les subventions permanentes.

Le microcrédit : Les économistes du développement ont aussi utilisé les expériences de terrain pour évaluer les programmes qui ont déjà été mis en œuvre à grande échelle. Un exemple est l’introduction massive de microprêts dans divers pays, chose qui avait été accueillie avec optimisme. Banerjee, Duflo et leurs coauteurs ont réalisé une étude initiale sur un programme de microcrédit qui se focalisa sur des ménages pauvres dans la métropole indienne d’Hyderabad. Leurs expériences de terrain montrèrent des effets positifs assez faibles sur les investisseurs des petites entreprises existantes, mais ils ne trouvèrent pas d’effets sur la consommation ou d’autres indicateurs de développement, que ce soit 18 ou 36 mois après. Des expériences similaires menées dans des pays comme la Bosnie-Herzégovine, l’Ethiopie, le Maroc, le Mexique et la Mongolie ont abouti à des résultats similaires.

L’influence sur la politique publique

Les travaux de Banerjee, Duflo et Kremer ont eu des effets clairs sur la politique publique, que ce soit directement ou indirectement. Naturellement, il est impossible de mesurer précisément dans quel mesure leurs recherches ont contribué façonner les politiques menées dans divers pays. Cependant, il est parfois possible de tirer une ligne droite de la recherche vers la politique.

Certaines des études que nous avons mentionnées ont en effet eu un impact direct sur la politique publique. Les études sur le tutorat ont fourni des arguments pour des programmes de soutien à grande échelle qui concernent désormais plus de cinq millions d’enfants en Inde. Les études sur le déparasitage ont non seulement montré que le déparasitage rapportait des bénéfices de santé manifestes pour les écoliers, mais aussi que leurs parents étaient très sensibles au prix. En accord avec ces résultats, l’OMS recommande que les soins médicaux soient fournis gratuitement à plus de 800 millions d’écoliers vivant dans les zones où plus de 20 % d’entre eux ont un type spécifique d’infection parasitaire.

Il y a aussi des estimations grossières du nombre de personnes qui ont été affectées par ces résultats d’études. L’une de ces estimations provient d’un réseau de recherche mondial que Banerjee et Duflo ont contribué à créer (J-PAL) ; les programmes qui ont été menés sur une plus grande échelle après évaluation par les chercheurs du réseau ont concerné plus de 400 millions de personnes. Cependant, cela sous-estime clairement l’impact total de la recherche parce que beaucoup d’économistes du développement ne sont pas affiliés à J-PAL. Les travaux pour combattre la pauvreté impliquent aussi de ne pas investir l’argent dans des mesures inefficaces. Les gouvernements et les associations ont libéré d’amples ressources pour des mesures plus efficaces en fermant plusieurs programmes qui furent évalués en utilisant des méthodes fiables et qui se révélèrent être inefficaces.

Les recherches de Banerjee, Duflo et Kremer ont aussi eu une influence indirecte, en changeant le fonctionnement des organisations publiques et privées. De façon à prendre de meilleures décisions, accroître le nombre d’organisations qui combattent la pauvreté mondiale a systématiquement commencé par une évaluation des nouvelles mesures, souvent en utilisant les expériences de terrain.

Les lauréats de cette année ont joué un rôle décisif pour refaçonner la recherche dans l’économie du développement. Au cours des vingt dernières années, le sujet est devenu une zone florissante, essentiellement expérimentale, de l’économie orthodoxe. Cette nouvelle recherche fondée sur l’expérimentation a déjà contribué à réduire la pauvreté dans le monde et a un grand potentiel pour améliorer davantage la vie des personnes les plus pauvres sur la planète. »

L'Académie royale des sciences de Suède, « Research to help the world’s poor. Popular science background », 14 octobre 2019. Traduit par Martin Anota

lundi 6 mai 2019

Le prix de tout, la valeur de l’économie : une médaille Clark pour Emi Nakamura

Par Martin Anota le lundi 6 mai 2019, 15:39

« C’est fantastique et mérité (…) que la médaille John Bates Clark soit décernée à Emi Nakamura, qui a récemment quitté Columbia pour Berkeley. C’est la première médaille Clark qui est décernée à un macroéconomiste au vingt-et-unième siècle. La Grande Récession, les changements massifs dans le commerce international, l’essor de zones monétaires comme la zone euro, le saving glut et ses effets sur les taux d’intérêt, le changement dans l’ouverture aux entrées fébriles de capitaux, etc. : il s’est passé énormément de choses au niveau macroéconomique au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis qu’Andrei Shleifer a gagné la médaille Clark. Il est difficile d’imaginer ce qui peut être plus important pour un économiste à comprendre que ces dynamiques.

Au cours des vingt dernières années, la macroéconomie a connu quelque chose d’inhabituel : elle est devenue semblable à l’organisation industrielle ! Un bref rappel historique pourrait être utile. Le terme "macroéconomie" est dû à Ragnar Frisch, dans l’article qu’il publia en 1933 sur la propagation des chocs économiques. Il écrivait : "L’analyse macrodynamique (…) essaye de donner un compte-rendu de l’ensemble du système économique pris dans son entièreté. Evidemment dans ce cas il est impossible de procéder à une analyse des détails. Bien sûr, il est toujours possible de réaliser une analyse macrodynamique en détail si nous nous confinons à une théorie purement formelle. En effet, il est toujours possible par un système adapté d’indices et d’exposants, etc., d’introduire pratiquement tous les facteurs que nous pouvons imaginer. (…) Une telle théorie, cependant, n’aurait qu’un intérêt limité. Il ne serait guère possible d’étudier des problèmes fondamentaux tels que la forme exacte de la solution (…). Ces derniers problèmes sont des problèmes majeurs dans l’analyse du cycle d’affaires. De façon à s’attaquer à ces problèmes sur une base macrodynamique (…), nous devons délibérément négliger une masse considérable de détails de l’image".

Et c’est ce que nous avons fait. Les keynésiens ont ramené les microfondations de la macroéconomie dans une poignée de paramètres globaux pertinents. La critique de Lucas affirma que nous pouvons simplifier certaines choses (plusieurs agents en un agent représentatif, par exemple), mais que nous devons toujours commencer notre analyse avec les paramètres fondamentaux que sont les préférences, les contraintes et les technologies. La synthèse néoclassique a combiné ces paramètres bruts avec les rigidités nominales (les prix visqueux, l’information limitée, et ainsi de suite). Mais le principal point de Frisch demeurait : à quoi servent ces paramètres théoriques plus profonds si nous ne pouvons estimer leur valeur et leurs effets macroéconomiques ? Comme Einstein nous l’a enseigné, le but du scientifique devrait être de simplifier le plus possible les choses, mais pas davantage.

Il y a deux choses qui ont récemment changé en macroéconomie. Premièrement, la puissance de calcul offre désormais la possibilité d’estimer ou de calibrer de très complexes modèles dynamiques et stochastiques, avec des agents tournés vers l’avenir, avec des trajectoires de prix à l’équilibre ou en dehors de l’équilibre, avec diverses frictions ; c’est en cela que la macroéconomie a commencé à ressembler un peu comme l’organisation industrielle, avec les paramètres microéconomiques à la base. Mais deuxièmement, et de nouveau de façon analogue à l’organisation industrielle, le montant de données disponibles pour le chercheur a crû énormément. Nous avons maintenant des données sur les prix qui nous disent exactement quand les prix changent et de quel montant, comment ces changements se propagent le long des chaines de valeur et d’un pays à l’autre, comment ils interagissent avec les impôts, et ainsi de suite. Le problème de Frisch a dans un sens été résolu : nous n’avons plus le même arbitrage entre utilité et profondeur lorsque nous étudions la macroéconomie.

Nakamura est surtout connue pour utiliser cette profonde combinaison de données et de théorie pour comprendre comment les entreprises fixent leurs prix. Les rigidités des prix jouent un rôle particulièrement important dans les théories de la macroéconomie qui impliquent potentiellement de l’inefficacité. Considérons une version (quelque peu expurgée) de la théorie des cycles d’affaires réels. Ici, des chocs touchent l’économie : par exemple, un cartel du pétrole réduit l’offre de pétrole pour des raisons politiques. Les entreprises doivent réagir à ce choc "réel" du côté de l’offre en réorganisant l’activité économique. Le choc réel se propage ensuite d’un secteur à l’autre. Le rôle de la politique monétaire dans un tel monde est limité : une récession reflète simplement la réaction des entreprises au changement réel dans l’environnement économique.

Cependant, quand les prix sont "visqueux", ce n’est plus vrai. La vitesse à laquelle les chocs réels se propagent et la distorsion que les prix visqueux introduisent peuvent être affectées par la politique monétaire, puisque les firmes vont réagir aux changements de leurs anticipations d’inflation en changeant la fréquence à laquelle ils révisent les prix. Golosov et Lucas dans le Journal of Political Economy affirmèrent, théoriquement et empiriquement, que les effets en termes de bien-être des "prix visqueux" ou de "coûts de menu" n’étaient pas très significatifs. L’extraction de ces effets de bien-être est assez sensible à plusieurs aspects des données et de la théorie. Dans quelle mesure y a-t-il une dispersion des prix à court terme plutôt qu’une chance exogène pour toutes les entreprises dans un secteur de changer leurs prix ? Notons que la dispersion des prix est difficile à maintenir à moins que nous ayons des coûts de recherche pour le consommateur (sinon chacun achèterait au vendeur le moins cher), donc la dispersion des prix ajoute un défi technique non trivial. De combien les prix changent-ils dans la réalité (…) ? Quand l’inflation est plus forte, est-ce que les entreprises ajustent aussi fréquemment, mais plus amplement, leurs prix (rappelons-nous du fameux doublement du prix du Coca-Cola), ou est-ce qu’elles ajustent les prix plus souvent en modifiant leurs prix dans la même proportion qu’elles le faisaient dans des environnements de faible inflation ? Combien d’hétérogénéité y a-t-il dans les pratiques de fixation des prix d’un secteur à l’autre et dans quelle mesure ces différences affectent les conséquences des prix en termes de bien-être étant donné les relations entre secteurs ?

Nakamura nous a amenés très loin dans ces questions. Elle a construit d’incroyables bases de données, proposé des stratégies d’identification très astucieuses pour séparer les modèles de fixation des prix et utilisé ces outils pour grandement améliorer notre compréhension de l’interaction entre rigidités des prix et cycle d’affaires. Son article sur les "cinq faits" utilise des microdonnées du Bureau of Labor Statistics pour montrer que les soldes représentent la moitié des "modifications de prix" que les chercheurs avaient précédemment estimées, que les prix changent plus vite lorsque l’inflation est plus forte et qu’il y a une forte hétérogénéité entre les secteurs dans le comportement de changement des prix. En faisant remonter ces données jusqu’aux années soixante-dix, Nakamura et ses coauteurs montrent aussi que les environnements à forte inflation ne provoquent pas plus de dispersion des prix : en fait, les entreprises révisent leurs prix plus souvent. Robert Lucas dans ses Macroeconomic Priorities avait fait valoir de façon convaincante que les coûts du cycle d’affaires en termes de bien-être étaient bien plus faibles que les coûts d’inflation et que les coûts d’inflation étaient eux-mêmes bien plus faibles que les coûts de distorsions fiscales. Comme Nakamura le souligne, si vous croyez cela, alors ne vous étonnez pas de donner la priorité à la stabilité des prix et à la politique fiscale ! (Beaucoup ont chipoté sur le raisonnement de Lucas, mais même en ajoutant des agents hétérogènes il est difficile de faire apparaître que les cycles d’affaires se traduisent par de larges coûts, cf. Krusell et alii (2009)). Mieux comprendre les vrais coûts de l’inflation, via l’effet retour de l’expansion monétaire sur la fixation des prix, va grandement aider les responsables de la politique économique pour calibrer les coûts et bénéfices de la stabilité des prix vis-à-vis des autres objectifs macroéconomiques.

Bien qu’elle soit généralement connue en tant que macroéconomiste empirique, Nakamura a aussi publié plusieurs articles (en l’occurrence notamment avec son mari Jon Steinsson) sur la théorie de la fixation des prix. Par exemple, pourquoi les prix sont-ils à la fois visqueux et impliquent aussi des soldes ? Dans un article astucieux publié dans le Journal of Monetary Economics, Nakamura et Steinsson modélisent une fixation des prix par les firmes face à des consommateurs sujets à des habitudes. Si la firme ne se contraint pas elle-même, elle a l’incitation à accroître les prix une fois que les consommateurs acquièrent leur habitude sur un produit (…). Pour éviter ces problèmes d’incohérence temporelle, les entreprises aimeraient s’engager à une trajectoire de prix avec une certaine flexibilité pour répondre aux changements de la demande. Un équilibre à ce modèle de type contrat relationnel implique un prix-plafond avec des soldes quand la demande chute : des prix rigides et des soldes, comme nous l’avons vu dans les données ! Dans un second article théorique avec Steinsson et Alisdair McKay, Nakamura observe dans quelle mesure la communication à propos des futurs taux d’intérêt nominaux peut affecter les comportements. En principe, beaucoup : si vous me dites que la Fed va garder les taux d’intérêt réels à un faible niveau pendant plusieurs années (de faibles taux dans le futur accroissent la consommation dans le futur, ce qui accroît l’inflation dans le futur, ce qui réduit les taux réels aujourd’hui), je vais emprunter. Mais le fait d’introduire les contraintes d’emprunt et le risque de revenu signifie que je ne vais jamais emprunter beaucoup d’argent : je peux connaître un mauvais choc demain et me retrouver à la rue. Donner cinq années au forward guidance à propos des taux d’intérêt plutôt qu’une année ne va par conséquent pas vraiment affecter mon comportement : c’est le désir de détenir de l’épargne de précaution qui limite mon emprunt, pas le taux d’intérêt.

Nakamura mérite le prix qu’elle a reçu, tant elle a joué un rôle de premier plan dans la réorientation de la macroéconomie qui l’a rendue, d’une part, plus empirique et, d’autre part, plus "microéconomique" sur le plan théorique. Sa focale est ciblée sur certaines des énigmes clés pour les responsables de la politique économique. Il est impossible de couvrir un aussi large champ dans un unique billet (…), mais heureusement il y a deux résumés faciles à lire et de qualité de ses principaux travaux. D’une part, dans l’Annual Review of Economics, elle a compilé les nouveaux faits empiriques sur les changements des prix, les tentatives pour identifier le lien entre politique monétaire et changements des prix et les implications pour la théorie du cycle d’affaires. D’autre part, dans le Journal of Economic Perspectives, elle discute de la façon par laquelle les macroéconomistes ont tenté d’identifier les paramètres théoriques de façon plus crédible. (…) J’hésite à m’arrêter ici tant Nakamura a publié de nombreux articles influents, mais je finirais en évoquant brièvement deux points que vous devriez davantage explorer. Du côté des dépenses publiques, elle a utilisé les chocs de dépenses locaux et un modèle robuste pour estimer le multiplicateur budgétaire national des dépenses publiques. Deuxièmement, elle a récemment suggéré que les récessions tendent à durer plus longtemps depuis que les femmes quittent moins massivement qu’auparavant la production domestique pour la vie active. »

Kevin Bryan, « The price of everything, the value of the economy: A Clark medal for Emi Nakamura », in A Fine Theorem (blog), 1er mai 2019.

« billets précédents - page 3 de 16 - billets suivants »