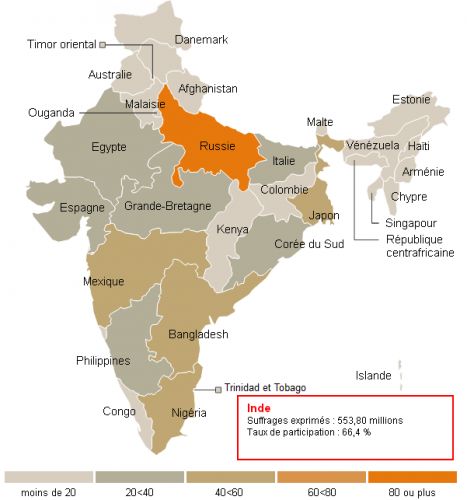

GRAPHIQUE Nombre de suffrages lors des dernières élections en Inde par région (en millions) et ses équivalents en termes de pays

lecture : il y a autant d'électeurs dans la région du Pendjab qu'en Australie...

source : The Economist (2014)

jeudi 22 mai 2014

Des élections éléphantesques

Par Martin Anota le jeudi 22 mai 2014, 17:46

dimanche 9 mars 2014

Quel est le problème avec la Catalogne espagnole ?

Par Martin Anota le dimanche 9 mars 2014, 16:33

« La plupart des études rélisées par les économistes sur l’Etat ont mis l'accent sur un sous-ensemble très étroit d’actions étatiques. Par exemple, l'article de Daron “Politics and economics in weak and strong States” considère que la capacité de l’Etat à accroître la pression fiscale est la principale chose qui détermine s’il est faible ou fort. Ce fut par conséquent un thème clé dans le livre Pillars of Prosperity de Tim Besley et Torsten Persson publié en 2011 où ils se sont concentrés sur le développement des systèmes fiscaux pour prélever les impôts et sur les institutions juridiques mises en place pour faire respecter efficacement les contrats. Dans notre travail avec Rafael Santos sur la Colombie, “Monopoly of violence: Evidence from Columbia”, nous nous sommes penchés sur la création d'un monopole de la violence. (Nous allons aussi bientôt présenter une autre de nos études qui porte sur les conséquences économiques de la capacité et la construction de l'Etat).

Mais toutes ces études ignorent l'une des choses les plus fondamentales que les Etats modernes font : créer une identité nationale en éliminant d'autres identités. Par exemple, l’une des raisons pour laquelle la Tunisie moderne est si différente de la Libye voisine est que, le premier président après l'indépendance, Habib Bourguiba, a investi massivement dans la création d'une identité nationale. Par contre, les dirigeants de la Libye, comme Mouammar Kadhafi, ont exploité et exacerbé les différentes identités pour rester au pouvoir.

Les Etats modernes diffèrent évidemment beaucoup dans la façon par laquelle ils réussissent à créer des identités nationales et cela a d'énormes répercussions, comme le montre l'exemple précédent (c’est la Libye, et non la Tunisie, qui est au bord de la guerre civile pour le moment). Cela est également vrai en Europe, alors que l’on a tendance à croire que les pays européens sont dotés d’États-nations particulièrement robustes. Prenons le cas de l'Espagne et de la France. Bien que certaines personnes dans le sud-ouest de la France parlent encore l’occitan et se plaignent de l’influence de Paris, le fait est que l'Etat français a fait un travail très efficace pour forger une identité nationale (l’ouvrage clé sur ce processus est le livre Peasants into Frenchmen écrit par Eugen Weber de 1976 dont nous avons parlé dans un précédent billet où nous avons expliqué pourquoi les Anglais avaient été si mauvais pour effacer l'identité des Ecossais ; ces derniers pourraient par ailleurs le leur rendre sans gratitude en déclarant leur indépendance cette année).

Dans une récente étude, Laia Balcells, professeur de sciences politiques à l'Université Duke, a étudié les différences entre les Catalans au sud de la frontière espagnole et ceux au nord. Dans son article "Mass schooling and Catalan nationalism", elle rappelle que la Catalogne a été divisée entre la France et l'Espagne par un traité en 1659. Les Catalans ont eu une histoire distincte avec leur propre langue, pourtant l’intensité avec laquelle les gens s'identifient comme Catalans aujourd'hui diffère grandement au nord et au sud de la frontière. En Catalogne espagnole, Balcells montre que le catalan est la principale langue de communication entre membres de la famille pour 37 % de la population (…). En Catalogne française, en revanche, seulement 0,5 % de la population parle le catalan en famille : le français est la langue principale de communications entre membres de la famille pour 87,6 % de la population. Cette utilisation différenciée de la langue dénote des différences d'identité.

La question est donc la suivante : pourquoi y a-t-il eu une telle divergence entre les Catalans espagnols et les Catalans français ? Pourquoi les premiers exigent aujourd’hui un référendum pour devenir un pays indépendant alors qu’il n’y a rien de la sorte en France ?

À un certain niveau, une partie de la réponse réside évidemment dans ce qu’Eugene Weber a écrit sur le sujet. Les Français ont créé un Etat descendant (top down) très efficace qui a permis de socialiser tout le monde pour en faire des Français, en particulier à travers un système éducatif où le français était la seule langue qui pouvait être utilisée.

Balcells ne conteste pas cette affirmation, mais fait une réponse plus subtile. Elle le fait dans un contexte de "réveils nationalistes" (nationalistic revivals) qui se déroulent en trois phrases : la phase A qu'elle appelle "l'intérêt des chercheurs" (scholarly interest) et qui est impulsée par des intellectuels qui découvrent et célèbrent une certaine identité perdue ou réprimée ; la phase B qu'elle décrit comme une "agitation patriotique" (patriotic agitation) au cours de laquelle les gens deviennent beaucoup plus conscients des enjeux et où des sentiments nationalistes plus générale font surface ; la phase C, enfin, est la "montée d'un mouvement de masse" (rise of a mass movement) où prend place l'action collective pour la reconnaissance et même l'indépendance nationales.

L'argument de Balcells est que ce qui est essentiel, c'est l'interaction entre ces dynamiques sociales et ce qu'elle appelle, selon la terminologie du politologue Keith Darden, une "révolution scolastique" (scolastic revolution). Cela correspond à la première génération de personnes qui reçoit une éducation de masse et à l’instant où une communauté passe d’une culture de masse orale à alphabétisée. Le point important en ce qui concerne la France, c'est qu’un Etat solide était en place à l'époque de la révolution scolastique, ce qui signifie que les sentiments nationalistes catalans n’ont obtenu aucun temps d'antenne à l'école.

En Espagne, où l'Etat central n’a pas été présent de manière efficace à la périphérie, la scolarisation de masse est arrivée juste au moment où la phase B était pleinement à l’œuvre. Par conséquent, l'Etat ne pouvait pas contrôler l'enseignement de nationalisme catalan à l'école. La première génération de personnes à avoir été scolarisée a été socialisée en intégrant des idées favorables à la cause du nationalisme catalan. De l'avis de Darden, la "révolution scolastique" est un "moment critique" dans la formation de l'identité qui persiste alors durablement au fil du temps, même face à des tentatives visant à la réprimer. Balcells montre que c'est précisément ce qui est arrivé en Catalogne durant la dictature de Franco. Le facteur critique qui provoque la divergence entre le nord et le sud de la frontière entre la France et l’Espagne en termes de nationalisme catalan était que l'Etat espagnol était faible au mauvais temps, c’est-à-dire lorsque la révolution scolaire a interagi avec une vague d'agitation patriotique. »

Daron Acemoglu & James Robinson, « What’s the problem with (Spanish) Catalunya? », in Why Nations Fail (blog), 4 mars 2014. Traduit par Martin Anota

vendredi 15 mars 2013

Les paradoxes du chavisme

Par Martin Anota le vendredi 15 mars 2013, 16:25

« Le président Hugo Chávez du Venezuela est mort. Que va-t-il se passer maintenant ? Quel héritage laisse-t-il pour le Venezuela ? (…) Il faut reconnaître que, par essence, il y a une contradiction fondamentale dans le chavismo, le projet d'Hugo Chávez. D'une part, son projet apparaissait comme une réaction de la société vénézuélienne contre les élites qui avaient la mainmise sur les institutions et l'économie du pays depuis l'indépendance du pays ou, pour être plus exact, depuis même avant l'indépendance. Mais, d'autre part, son combat contre les élites lui a également permis de créer sa propre dictature qui était même encore potentiellement plus dommageable pour l'économie du Venezuela et qui rendit impossible de créer de nouvelles institutions plus inclusives.

Il est facile de comprendre les racines de la montée au pouvoir d’Hugo Chávez après 1999. Premièrement, elles ont tenu en l’existence d’un système de parti oligarchique, le "système de Punto Fijo", nommé ainsi après le pacte de 1958 que signèrent les deux principaux partis, l’Acción Democrática (AD) et le Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), pour se partager le pouvoir. Ces élites des partis politiques acquirent du pouvoir en trouvant un soutien de la part d’un groupe d'élites économiques, les "douze apôtres". Cela a créé une oligarchie vénézuélienne, souvent désignée comme une "partidocracia".

Deuxièmement, ces problèmes ont été exacerbés par un type spécifique de "trahison politique" : (…) de nouvelles forces arrivent au pouvoir avec un programme réformateur mais, une fois au pouvoir, changent d’avis et s’allient avec les élites traditionnelles. Au Venezuela, (…) la présidence de Carlos Andrés Perez, qui mit en œuvre des réformes de libéralisation des marchés après avoir été élu sur la base d’un programme totalement différent. En 1992, il fait face à un coup d'Etat militaire orchestré par Chávez et un groupe d'officiers militaires sous la bannière du Mouvement révolutionnaire Bolivariano 200. Bien que le coup d'Etat ait échoué, les officiers ont été libérés de prison en 1994 par Rafael Caldera, le successeur de Perez.

Chávez a tout d’abord été élu président en 1998, en grande partie en réaction à un système politique qui avait été clairement capturé et qui se révélait incapable de se réformer. En désespoir de cause, les Vénézuéliens ont été attirés par quelque chose de radical. Après son élection, le président Chávez mit l'accent sur la réécriture de la constitution. Les changements qu'il a mis en œuvre comprennent le démantèlement des freins et contrepoids, à travers notamment l’instauration d'un parlement monocaméral à la place du parlement bicaméral (…) de sorte que, par exemple, les futurs changements constitutionnels ont pu être approuvés par une simple majorité de la législature. (…) La législature, par simple majorité, pouvait accorder au président des pouvoirs quasi illimités pour administrer par décrets, une fonction qui fut l’objet d’une utilisation intensive. En 2000, le président Chávez a obtenu le droit de gouverner par décret pendant un an sans avoir à obtenir l'approbation de la législature. En 2007, ce pouvoir a été renouvelé et étendu à 18 mois. Il a été renouvelé en Décembre 2010 pour 18 mois. En 2004, l'Assemblée nationale a adopté une loi élargissant la taille de la Cour suprême de 20 à 32 membres et permettant de ratifier à la majorité simple la nomination de nouveaux juges. 5 juges ont démissionné en signe de protestation, permettant à Chávez de nommer 17 nouveaux juges.

Comment Chávez a-t-il défendu de tels changements ? Comme il l'a lui-même dit, le problème était "comment rompre avec le passé, comment surmonter ce type de démocratie qui répond aux seuls intérêts des secteurs oligarchiques ; comment se débarrasser de la corruption". Ses arguments étaient convaincants. Le sociologue vénézuélien Coronil Fernando a affirmé que les gens ordinaires percevaient les élites comme "un cogollo corrompu qui a privatisé l'Etat, pillé les richesses du pays et abusé le peuple... Les gens ont été trahis par leurs dirigeants et la démocratie est devenue une façade derrière laquelle une élite utilisait l'État pour son propre avantage ».

Ce type de rhétorique et de motifs est très courant dans les régimes de gauche qui ont récemment été instaurés en Amérique latine. Par exemple, lorsqu’il prit la présidence de l'Equateur pour la première fois, Rafael Correa a déclaré "ne soyons pas naïfs... Nous avons gagné les élections, mais pas le pouvoir. La puissance est contrôlée par des intérêts économiques, les banques, la partidocracia et les médias liés aux banques." Le mot "partidocracia" est exactement le même que celui utilisé au Venezuela. Le 28 Février 2007, Correa a prononcé un discours important alors qu’il proposait la tenue d'un référendum pour obtenir une assemblée constitutionnelle. Il a commencé son discours ainsi : « Nous avons dit que nous allions transformer la patrie dans la révolution des citoyens, la rendre démocratique, constitutionnelle (…), mais révolutionnaire, sans nous empêtrer dans les anciennes structures, sans tomber entre les mains de ceux qui ont le pouvoir traditionnel, sans accepter que la patrie ait des propriétaires particuliers. La patrie est pour tout le monde, sans mensonges, avec une transparence absolue."

Donc Chávez, comme Correa en Equateur et Evo Morales en Bolivie, fut soutenu parce que le programme politique qu’il proposait était un accord avec l'électeur moyen. Selon le diagnostic que ces politiciens faisaient des problèmes au Venezuela, en Équateur et en Bolivie, les maux économiques auxquels ces pays étaient confrontés découlaient de la capture de la société par une élite. Comment changer cette situation ? Ils ont affirmé que certaines mesures devaient être prises pour briser la mainmise des élites sur le pouvoir. L'approche de Chávez, de Correa et de Morales était de renforcer les pouvoirs du président et de supprimer les contrôles et contrepoids qui, par le passé, s’étaient révélés être des outils utilisés par les élites afin de bloquer les programmes réformateurs, par exemple celui de Carlos Andrés Pérez. C'est presque comme si l'on devait "combattre le feu par le feu" : les institutions ont été accaparées par les élites, donc nous devons faire tomber ces institutions afin de construire une société différente.

Pourtant, cet appel à une société différente n'a paradoxalement pas conduit à l’instauration d’institutions différentes au Venezuela parce que le pouvoir personnel et l'influence de Chavez sont fondamentalement liés à la désinstitutionnalisation et la personnalisation de la politique vénézuélienne. Pourtant, cela peut en soi n’avoir été qu’une phase de transition. Le plus grand problème avec toute révolution, notamment celle menée par Chávez en 1998, est qu'elle peut simplement consister en ce qu’une vieille élite soit remplacée par une nouvelle. Bien que les gens, à juste titre, se plaignent que le style de gouvernement de Chávez compliqua l’institutionnalisation du régime post-partidocracia, il peut avoir des conséquences positives à court terme. La plus importante d’entre elles fut peut-être que l'attaque contre l'ancienne élite ne créa pas une nouvelle élite enracinée (imaginez : le printemps arabe en Egypte sans le triomphe immédiat des Frères musulmans). Si le Venezuela a de la chance, elle a peut-être créé une société politiquement plus fluide où il est possible de créer quelque chose de très différent et de beaucoup plus inclusif.

Il est ici intéressant d’établir une comparaison avec l'Argentine. L'attaque que mena Perón dans les années 1940 contre les élites traditionnelles a créé une machine politique et une bande d’élites politiques qui ont par la suite dominé la vie politique et dirigé le pays, avec des conséquences économiques beaucoup plus désastreuses que le précédent régime en Argentine. Le chavisme, de par sa nature non institutionnalisée, ne semble pas avoir créé une telle machine, ce qui est peut-être son plus grand héritage et la seule lueur d'espoir pour l'avenir de la démocratie vénézuélienne. »

Daron Acemoglu et James Robinson, « Paradoxes of Chavismo », in Why Nations Fail (blog), 14 mars 2013.

vendredi 2 novembre 2012

Est-il utile de voter ?

Par Martin Anota le vendredi 2 novembre 2012, 10:02

« En regardant les coûts et bénéfices du vote, cette colonne affirme que s’abstenir peut finalement être un choix rationnel. (…)

Plutôt que de se focaliser sur l’abstention, peut-être que la plus grande question de recherche serait pourquoi quelqu’un prend la peine de voter. Au moins depuis Riker et Ordeshook (1968), la théorie de l’électeur rationnel note qu’une personne va voter seulement si les coûts sont inférieurs aux bénéfices qui découlent de la victoire du candidat préféré, actualisés par la probabilité de constituer la voix décisive et incluant le profit tiré de la satisfaction d’avoir réalisé son devoir civique.

La probabilité d’être la voix déterminante est infiniment petite dans les élections nationales. Donc, le coût du vote excède normalement toute valeur plausible des bénéfices attendus de la victoire du candidat préféré. (…)

Avec mes collaborateurs, j’ai récemment rapporté des (...) mesures très précises du coût d’opportunité du vote. Pour calculer ces coûts, nous croisons la participation individuelle au scrutin dans les élections générales en Nouvelle-Zélande avec les estimations (…) de la distance par la route entre les zones résidentielles et le plus proche bureau de vote. En combinant les estimations de la durée de trajet à partir de Google Maps avec les salaires estimés des répondants à l’enquête, nous obtenons une mesure détaillée du coût d’opportunité du temps passé à se déplacer jusqu’au bureau de vote.

Nos résultats montrent que même d’infimes coûts peuvent décourager la participation au scrutin. Chaque kilomètre supplémentaire (ou chaque supplément de deux minutes pour faire le trajet) depuis le plus proche bureau de vote réduit la participation d’un point de pourcentage (…).

Nous trouvons que de petites hausses dans les coûts d’opportunité de la durée de déplacement peuvent avoir de larges effets sur la participation électorale. Par exemple, à un coût d’opportunité de 10 dollars néo-zélandais (équivalents à 8 dollars américains) la participation nationale prédite serait juste de 75 %, ce qui est inférieur de sept points de pourcentage à la moyenne. Dans les zones urbaines, la participation attendue tombe même bien plus fortement au regard des coûts d’opportunité. (…)

Montrer que de faibles coûts d’opportunité au vote importent pour la participation au scrutin (…) corrobore les résultats des précédents (…) études de cas dans la littérature de science politique. Une importante implication découlant des résultats est que les coûts d’opportunité sont faibles, mais que la participation électorale est toujours sensible à ces faibles coûts. Si ces faibles coûts n’avaient pas été précisément mesurés (comme cela avait été typiquement le cas jusqu’alors), alors la décision de voter serait apparu (de manière erronée) comme largement aléatoire. Tandis que plusieurs personnes peuvent choisir de ne pas voter dans les prochaines élections, de telles décisions peuvent toujours être considérées comme rationnelles. »

John Gibson, « What’s a vote worth? », in VoxEU.org, 2 novembre 2012.

page 3 de 3 - billets suivants »