« Au Moyen-Age, les cités-Etats menèrent la "révolution commerciale" européenne avec des innovations financières, commerciales et techniques. Ensuite quelque chose d’étrange survint. En 1264, pour prendre un exemple, la population de Ferrare décréta que "le magnifique et illustre seigneur Obizzo (…) doit être gouverneur et souverain et général et seigneur permanent de la Ville". Soudainement, une république démocratique vota en faveur de son anéantissement.

En fait, ce ne fut pas un événement isolé au nord de l’Italie à l’époque. Comme Machiavel l’explique dans Le Prince, le peuple, voyant qu’il ne peut s’opposer à la noblesse, apporta son soutien à un seul homme, afin d’être défendu par son autorité. L’enseignement qu’on en tire est que les gens abandonnent la démocratie lorsqu’ils craignent qu’une élite a capturé ses institutions.

Les institutions démocratiques de l’Italie médiévale succombèrent à ce que nous appelons maintenant le populisme : une stratégie antiélitiste, anti-pluraliste et exclusive visant à construire une coalition de mécontents. La méthode est exclusive parce qu’elle repose sur une définition étroite du "peuple", dont les intérêts doivent être défendus non seulement contre les élites, mais aussi contre tous les autres. Donc, au Royaume-Uni, le chantre du Brexit Nigel Farage a promis qu’une victoire du "Leave" en 2016 serait une victoire du "vrai peuple". Comme l’a dit Donald Trump lors de la campagne présidentielle, "les autres ne signifient rien". De même, l’ancien Président colombien Álvaro Uribe parle souvent de "gente de bien".

Il y a deux raisons évidentes expliquant pourquoi un tel populisme est mauvais. Premièrement, ses éléments anti-pluralistes et exclusives sapent les institutions et droits fondamentaux de la démocratie. Deuxièmement, il favorise une concentration excessive du pouvoir politique et une désinstitutionalisation, entraînant une mauvaise fourniture de biens publics et une mauvaise performance économique.

Néanmoins, le populisme peut devenir une stratégie politique attrayante quand trois conditions sont observées. Premièrement, les affirmations à propos de la domination de l’élite doivent être suffisamment plausibles pour que le peuple y croie. Deuxièmement, de façon à ce que le peuple soutienne des alternatives radicales, les institutions existantes doivent avoir perdu de leur légitimité ou échoué à faire face à de nouveaux défis. Et troisièmement, une stratégie populiste doit sembler faisable, malgré sa nature exclusive.

Toutes ces trois conditions peuvent être retrouvées dans le monde d’aujourd’hui. La hausse des inégalités au cours des 30 dernières années signifie que la croissance économique a disproportionnellement bénéficié à une petite élite. Mais le problème n’est pas juste les inégalités de revenu et de patrimoine : on craint de plus en plus que la distance sociale entre l’élite et le reste de la population se soit creusée.

Ces disparités économiques et sociales ont de profondes implications pour la représentation politique. Aux Etats-Unis, le politiste Larry M. Bartels a montré que les législateurs ont de plus en plus défendu les intérêts des riches, tandis que le charcutage électoral (gerrymandering) les a protégés de la concurrence politique. En Europe, Jean-Claude Juncker, alors Premier ministre du Luxembourg, a une fois décrit la prise de décision du Conseil européenne comme suit : "Nous décrétons quelque chose, ensuite nous (…) attendons quelques temps pour voir ce qui arrive. S’il n’y a pas de protestations (…), parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce qui a été décidé, nous poursuivons, pas à pas, jusqu’à ce que le point de non-retour soit atteint". Une telle logique élitiste est intrinsèquement vulnérable au populisme.

Comme stratégie de désinstitutionalisation, le populisme appelle à la masse de plus en plus nombreuse des personnes déçues par les accords existants. Aux Etats-Unis, la perception répandue que les institutions ont échoué à s’attaquer à des problèmes tels que les inégalités a érodé la confiance du public envers les institutions majeures depuis les années soixante-dix. Après avoir échoué à anticiper la crise financière de 2008, les responsables politiques américains s’échinent désormais à réglementer (et taxer) les nouvelles "méga-firmes" comme Amazon et Facebook. Ils sont aussi vus comme ayant l’éponge concernant la mondialisation et les effets du "choc chinois" sur les marchés du travail locaux. De même, en Europe, la mobilité croissante du travail et la crise des réfugiés sont largement perçues comme des problèmes dépassant la capacité d’action des institutions de l’UE.

Outre leur mauvaise gestion des nouveaux défis, les institutions et responsables politiques ont aussi échoué à voir au-delà de leurs récits dominants. Par exemple, à la veille du référendum du Brexit, la campagne du "Remain" se focalisait entièrement sur les coûts économiques de la sortie de l’Union européenne, alors même que les sondages d’opinion montraient que l’immigration et d’autres sujets suscitaient une plus grande inquiétude chez les électeurs.

Finalement, pour que le populisme prenne pied, les politiciens eux-mêmes doivent le voir comme une stratégie viable. De façon générale, déclarer que "les autres ne signifient rien" n’est pas la meilleure façon d’obtenir un large soutien. Donc, même quand des facteurs structuraux le favorisent, le populisme ne peut réussir que dans certaines circonstances. Dans le cas de Trump, l’intense polarisation partisane aux Etats-Unis signifie qu’il peut appeler à des électeurs marginaux ou versatiles, parce qu’il sait que les Républicains vont voter pour lui qu’importe ce qu’il promette. Et, plus généralement, le populisme peut gagner quand les "autres" sont étroitement définis ou simplement peu nombreux, pourvu qu’ils puissent être dépeints comme représentant une menace.

Pour défaire le populisme, on doit répondre à tous les facteurs qui en font une stratégie viable. Cela commence par reconnaître que le populisme ne peut émerger que lorsqu’il y a des problèmes économiques et sociaux réels pour lui donner une force électorale. Cela signifie aussi faire preuve d’honnêteté en reconnaissant qu’il existe des visions concurrentes et contestées de la citoyenneté, qui doivent être débattues, non ignorées.

Finalement, nous avons besoin d’un surcroît de démocratie et de représentation (notamment, peut-être, des référendums), afin que les électeurs pensent que leurs inquiétudes soient sérieusement prises en compte. La classe politique doit explorer de nouvelles façons de rendre le gouvernement plus représentatif de la société. L’Inde, par exemple, a des quotas basés sur les castes pour les sièges au Parlement et pour d’autres postes politiques et plusieurs autres pays font de même avec la parité entre les sexes. Il n’y a pas de raisons justifiant que les Etats-Unis et l’Europe n’adoptent pas des mesures similaires. »

Daron Acemoğlu et James Robinson, « How do populists win? », 31 mai 2019. Traduit par Martin Anota

jeudi 20 juin 2019

Comment les populistes arrivent-ils au pouvoir ?

Par Martin Anota le jeudi 20 juin 2019, 16:00

samedi 9 juin 2018

La crise italienne

Par Martin Anota le samedi 9 juin 2018, 18:00

« Les élections italiennes ont eu des difficultés à produire un gouvernement. Alors que le pays va vers l’une des plus graves crises constitutionnelles de son histoire, nous passons en revue les récents commentaires que l'on a pu entendre sur ce sujet.

Ferdinando Giugliano note comment le Président italien a été présenté comme un ennemi de la démocratie après avoir refusé d’accepter un eurosceptique comme ministre des Finances, alors que les partis contestataires que sont la Ligue et le M5S (…) ont été salués comme les défenseurs de la volonté du peuple. Plus la querelle dure, plus il paraît manifeste que les populistes se livrent à des manœuvres politiciennes. Les populistes prétendent faire de la politique différemment, mais leurs manœuvres montrent que ce n’est pas le cas. Et celles-ci ne sont pas sans nuire au pays.

Ashoka Mody note dans Bloomberg que le Président Mattarella a sapé l’euro. En rejetant le choix d’une coalition élue par le peuple, il peut très bien avoir déclenché une crise financière d’où il sera difficile de sortir et qui peut mettre en péril tout le projet européen. Sans aucun doute, Savona a été un choix rude : le "plan B" qu’il a proposé dans le cas d’une sortie de la zone euro était irréalisable et alarmant et aurait ainsi très certainement fait du mal à l’Italie. Mais Mody pense qu’au-delà de sa rhétorique absurde, la coalition M5S-Ligue fait certaines propositions sensées et qu’au lieu de donner aux eurosceptiques l’opportunité de composer avec les complexités de l’exercice du pouvoir, Mattarella cherche à établir un autre gouvernement technocratique. En essayant de préserver l’orthodoxie européenne, cela peut déchainer des forces destructrices qui ne peuvent être contrôlées.

Jakob Funk Kirkegaard pense aussi que Mattarella a placé l’Italie sur une trajectoire de confrontation politique aussi bien au niveau domestique qu’avec les marchés financiers et le reste de l’Europe. L’Europe a déjà été sur cette trajectoire par le passé : avec la Grèce à l’été 2015. Mais tout comme le Premier Ministre Alexis Tsipras a indiqué qu’il n’était pas contre l’euro lors du référendum du 5 juillet 2015 qui a demandé au peuple si la Grèce devait accepter les conditions du renflouement par la Troïka, aujourd’hui les dirigeants des deux principaux partis italiens, Matteo Salvini de la Ligue et Louigi Di Maio du M5S, vont certainement dire qu’ils ne s’opposent pas au maintien de l’Italie dans la zone euro. Ils vont probablement lancer une autre compagne électorale en Italie pour savoir si l’Italie doit "tenir tête à l’Allemagne et à Bruxelles" pour étendre la souveraineté de l’Italie et sa capacité à décider de ses propres affaires budgétaires et économiques. Une autre victoire pour les deux partis serait dangereuse et elle serait interprétée dans le reste de la zone euro comme signalant que "les Italiens veulent partir" de la zone euro, tout comme ce fut le cas de la Grèce après le référendum de juillet 2015. La meilleure chose pour l’Allemagne, l’Italie et l’Europe serait qu’en juin les dirigeants européens acceptent d’accroître communément le contrôle aux frontières européennes et l’acceptation des réfugiés en consacrant plus de ressources à cette question qui préoccupe tant en Italie et dans le reste du continent.

Jean Pisani-Ferry pense que Mattarella a tracé une ligne séparant les choix constitutionnels des choix politiques. Dans sa logique, les décisions politiques peuvent être prises librement par un gouvernement réunissant une majorité parlementaire et le Président n’a pas le droit de remettre en cause de telles décisions. Les choix constitutionnels, à l’inverse, nécessitent un type différent de procédure de prise de décision qui assure que les électeurs soient adéquatement informés des possibles conséquences de leur décision. Cela soulève deux questions. Premièrement, quelles sont exactement les questions constitutionnelles ? En Europe, l’appartenance à l’UE fait partie de la loi fondamentale de plusieurs pays. Deuxièmement, quel type de procédures doit s’appliquer à des choix vraiment constitutionnels ? La plupart des pays n’ont pas d’article dans leur propre constitution qui définisse comment mettre un terme à l’appartenance à l’UE ou à la zone euro. Aussi longtemps que l’appartenance à l’UE et à la zone euro fait l’objet d’un large consensus, ces distinctions n’étaient des questions dignes d’intérêt que pour les experts juridiques. Ce n’est plus le cas et le débat les concernant ne risque pas de s’arrêter prochainement. Il est donc temps de faire de la distinction entre engagements européens authentiquement constitutionnels et ceux qui ne le sont pas une partie explicite de l’ordre politique de nos pays.

Daniel Gros se demande qui a perdu l’Italie. La majorité de la population a aujourd’hui une mauvaise opinion de l’UE, ce qui constitue un renversement complet par rapport au début de l’euro, quand le pays voyait la nouvelle devise comme un remède pour ses propres problèmes économiques, en l’occurrence une forte inflation (et des taux d’intérêt élevés). Les politiciens populistes affirment que les règles du Pacte de Stabilité et de Croissance ne leur permettent pas de stimuler la demande et l’emploi. Mais cela ne démontre pas que l’appartenance à la zone euro explique les mauvaises performances économiques de l’Italie : l’Espagne, le Portugal et l’Irlande, qui ont aussi dû réduire leurs déficits dans l’adversité, connaissent une plus forte reprise que l’Italie. Gros en conclut que les racines de la crise actuelle sont domestiques ; elles ont peu à voir avec les règles budgétaire ou l’absence de partage des risques au niveau européen. La faible croissance de l’Italie depuis le tournant du siècle ne s’explique pas par l’investissement, l’éducation ou des indicateurs de libéralisation des marches ; le seul domaine dans lequel la performance relative de l’Italie s’est détériorée depuis 1999-2000 est la qualité dans la gouvernance du pays. L’euro est devenu un bouc-émissaire et cela fait obstacle aux réformes nécessaires. (...)

Harold James écrit dans Project Syndicate que la colation M5S-Ligue joue la stratégie du fou. Cette dernière repose tout d’abord sur la capacité de générer une incertitude suffisamment forte pour nuire aux autres pays. Deuxièmement, son gouvernement doit être capable de convaincre tout le monde que ce sont les électeurs qui l'appellent à prendre des décisions "folles". Dans le cas de l’Italie, les populistes ont capitalisé sur le désenchantement des électeurs envers un parti de centre-gauche dont l’orientation pro-européenne a échoué à délivrer des résultats. Troisièmement, il doit y avoir une division claire entre les "faucons" et les "colombes" dans le gouvernement du fou. Dans le cas de la coalition M5S-Ligue, un faucon était nécessaire comme contrepoids au président pro-européen Sergio Mattarella. Cela pourquoi les populistes ont choisi Paolo Savona comme Ministre de l’Economie et des Finances. Quand Mattarella a rejeté la nomination, la coalition a quitté les discussions, précipitant la crise actuelle. Finalement, pour réussir, un gouvernement fou doit avoir un plan de guerre plausible pour provoquer une perturbation générale. Par exemple la coalition M5S-Liguea suggéré qu’elle pourrait émettre une devise parallèle, ce qui donna davantage de crédibilité à sa menace de poursuivre une expansion budgétaire en violation des règles de l’UE. Dénoncer les dangers de la stratégie du fou ne suffira pas pour la battre. Les électeurs doivent aussi être convaincus que de meilleures alternatives sont possibles et que l’intégration européenne peut encore sauvegarder leurs intérêts. Au cours des prochains mois, avant que se tiennent les prochaines élections en Italie et les européennes en mai 2019, les dirigeants européens vont avoir du temps (mais pas beaucoup) pour montrer que l’intégration européenne n’est pas synonyme de paralysie politique et de stagnation économique.

Selon Olivier Blanchard, Silvia Merler et Jeromin Zettelmeyer, la composition de la coalition à venir et son accord pour gouverner ne permettent pas d’imaginer une séquence politique qui ne se solde pas par une collision avec les marchés financiers et l’Union européenne. L’ampleur du creusement du déficit qui résulterait de l’adoption des mesures annoncées va probablement violer toutes les règles budgétaires domestiques et européennes et placer la dette publique sur une trajectoire insoutenable. Pour sortir de la trajectoire de collision, il faudrait que soit la Ligue, soit le M5S recule, or il y a peu de chances qu’un des deux partis le fasse volontairement. Par conséquent, un scénario dans lequel le gouvernement corrige la trajectoire avant que la situation s’envenime apparaît improbable. Un scénario dans lequel l’Italie perd l’accès aux marchés, ne parvient pas à négocier avec les autorités européennes et opte pour la sortie de la zone euro est tout à fait imaginable, mais il reste toutefois peu probable, dans la mesure où le gouvernement peut finir par reprendre ses esprits et où il peut faire face à des contraintes constitutionnelles ou politiques. »

Silvia Merler, « The Italian crisis », in Bruegel (blog), 4 juin 2018. Traduit par Martin Anota

lundi 3 octobre 2016

Les trois classes moyennes et le populisme

Par Martin Anota le lundi 3 octobre 2016, 10:00

« En novembre, cette année, les électeurs américains vont devoir choisir entre le populisme et la ploutocratie. J’ai mis en lumière un tel choix dans le quatrième chapitre de mon ouvrage sur les inégalités mondiales, que j’ai écrit il y a plus d’un an, alors même qu’à l’époque je n’anticipais aucunement l’extraordinaire progression de Donald Trump.

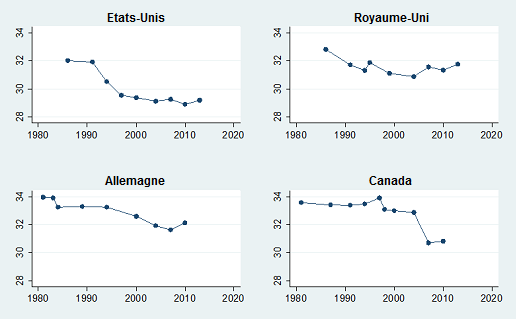

Cette progression, combinée à la réaction populiste à l’encontre de la mondialisation, de l’immigration et des étrangers, est devenue la matière des articles de journaux et de magazines à l’ampleur que certains (…) affirment (bien sûr avec le recul) que le populisme était à la fois inévitable et prévisible. Une telle dynamique s’explique, non seulement aux Etats-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en France, au Danemark, en Suède et ailleurs (…), par la très faible croissance, voire la stagnation, des revenus réels des classes moyennes dans les pays riches. Le graphique ci-dessous (…) montre cela clairement : au cours des trois dernières décennies, les parts des déciles intermédiaires ont décliné de 1 à 4 points de PIB dans les principaux pays développés. Par conséquent, le phénomène n’est pas seulement américain : il est commun à tous les pays riches.

GRAPHIQUE Part du revenu national des quatre déciles intermédiaires (en %)

Mais si les origines du populisme dans l’Occident semblent avoir été bien saisies (…), un processus similaire d’essor du populisme en Chine semble difficilement trouver la même explication, parce qu’il s’accompagne, non pas d’un déclin, mais d’un essor de la classe moyenne. La théorie de la modernisation nous amène à croire que l’accroissement de la part des classes moyennes dans la population devrait accélérer la démocratisation. En effet, c’est ce que nous avons observé au cours des quatre dernières décennies, depuis la Révolution des Œillets au Portugal à la chute du Communisme, en passant par la diffusion de la démocratie en Corée du Sud et à Taïwan et dans toute l’Amérique latine.

Est-ce que la Chine peut être une exception à cette "régularité" ? C’est la question que les dirigeants du parti communiste doivent se poser. S’ils y répondent par l’affirmative, ils vont se jeter dans une lutte pour garder leur place. Puisqu’ils ne semblent pas désireux de le faire et semblent prendre conscience que l’idéologie du productivisme, visant à impulser une croissance annuelle des revenus réels à deux chiffres, ne peut être maintenue, ils ont essayé de déplacé l’opinion publique en direction du populisme, qu’il s’agisse ou non une sorte de maoïsme modéré ou de populisme soft. Aucune de ces deux tendances n’est pour l’heure suffisamment forte ou toxique, mais le potentiel pour qu’elles prennent de l’ampleur si nécessaire est là. Donc, dans le cas chinois, l’essor du populisme n’est pas provoqué par un échec économique, mais au contraire par le succès économique qui complique le maintien du vieux système politique, voire s’avère incompatible avec ce dernier. C’est une contradiction entre le développement des forces de production et l’inadéquation de la superstructure que chaque marxiste reconnaîtra facilement.

La troisième réaction populiste prend place en Russie. Elle est alimentée par une force encore différente. Cela ne relève pas d’un succès économique, ni vraiment d’un échec économique, mais par les privatisations, perçues comme injustes, et par le ressentiment et le revanchisme, deux sentiments qui remontent à la fin de la Guerre froide. Cette dernière a été (erronément) interprétée en Occident comme une victoire sur la Russie. C’est ce récit que Poutine et les classes moyennes russes rejettent et qui se trouve au cœur de leur populisme et de leur nationalisme. Il est faux de voir cela comme une construction de l’élite ; l’élite a juste permis à ces idées de s’exprimer enfin, de la même façon que l’essor de Trump aux Etats-Unis n’a pas produit le populisme, mais plutôt permis à ce dernier de s’exprimer plus facilement. Alors que par le passé les gens sentaient une certaine inhibition à présenter des propos fortement xénophobes ou racistes, cette inhibition fut balayée quand les meneurs politiques commencèrent à librement exprimer de telles idées et obtinrent un véritable soutien politique pour l’avoir fait.

Ceux qui personnalisent par conséquent le problème et considèrent que Trump, Xi ou Poutine sont coupables de "créer" le populisme et d’alimenter la xénophobie n’ont que très partiellement raison. Trump, Xi et Poutine ont permis aux sentiments populistes de s’exprimer plus librement, mais ils ne les ont pas inventés. Le populisme existait déjà avant et trouvent leurs racines dans des causes réelles et compréhensibles. Les diagnostics qui voient la cause de nos problèmes comme résidant principalement dans les responsables politiques eux-mêmes nous amènent ensuite à prescrire le mauvais remède. Un remède très imparfait consiste à essayer de les empêcher de venir au pouvoir ou de les destituer. Un tel remède ne contribue pas du tout à résoudre le problème sous-jacent, celui-là même qui les amène à prendre au pouvoir ou tout du moins à s’en rapprocher.

Pour obtenir le bon remède, il faut d’abord établir un diagnostic correct. Et ce dernier est que, aux Etats-Unis, le populisme est enraciné dans l’échec de la mondialisation à délivrer des bénéfices concrets pour la classe laborieuse ; en Russie, il est enraciné dans l’incapacité (ou les réticences) de l’Occident à considérer la Russie comme un partenaire égal ; en Chine, il est enraciné dans un système politique inadéquat. Une fois que vous identifiez la cause correcte du problème, vous pouvez commencer à essayer de le résoudre. Sinon, la maladie du populisme, qui pour tous les problèmes tient pour responsables la mondialisation et les étrangers et que l’on observe dans les trois principales puissances au monde, qui contrôlent 98 % de l’ensemble des armes nucléaires dans le monde, est en effet un réel motif d’inquiétude. »

Branko Milanovic, « The three middle classes and populism », in globalinequality (blog), 20 juin 2016. Traduit par Martin Anota

mardi 2 août 2016

N’est-il pas temps d’abandonner Rawls ?

Par Martin Anota le mardi 2 août 2016, 09:00

« Le Droit des gens de John Rawls constitue un ouvrage majeur en philosophie politique à l’ère de la mondialisation. Il a été écrit en 1993. Il m’a absorbé au début des années deux mille, lorsque je travaillais déjà sur les inégalités mondiales, une question qui était alors totalement nouvelle, entièrement ignorée, en économie. La seule chose en économie qui s’en rapprochait le plus était le théorème Heckschler-Ohlin-Samuelson (HOS) dans l'économie du commerce international, théorème selon lequel les inégalités salariales doivent diminuer dans les pays pauvres et augmenter dans les pays riches quand ils s’engagent dans les échanges commerciaux. Mais ce n’est qu’une facette des mondialisations, qui ne prend en compte que les salaires et néglige d’autres formes de revenu : elle laisse de côté les mouvements de capitaux, l’aide au développement, les mouvements migratoires, les délocalisations, etc. Rien de cela n’était vraiment discuté en économie (et beaucoup de ces thèmes ne le sont toujours pas) dans un cadre mondial et non simplement dans une cadre très limité, par exemple une modélisation à 2 biens et 2 pays. Mais les philosophes politiques avaient beaucoup de choses à dire à propos de tout cela.

A la fin des années quatre-vingt-dix, John Rawls ne se focalisait plus sur la façon par laquelle un Etat-nation devait être organisé (comme il le faisait dans sa Théorie de la Justice). Il avait tourné son attention sur la façon par laquelle le monde devait être organisé. Evidemment, cela doit être fait à un niveau très abstrait et (…) ce niveau abstrait était très proche de la situation à laquelle Rawls (mais aussi le monde) semblait faire face au cours des années quatre-vingt-dix. Mais, et ce sera mon point clé ici, cette situation a profondément changé au cours des deux dernières décennies, au point que la description abstraite du monde que propose Rawls n’est plus compatible avec ce que nous voyons aujourd’hui et les recommandations que Rawls a pu tirer de sa description ont perdu par là même de leur pertinence.

Dans Le Droit des gens, Rawls a abandonné la métaphore des individus se rencontrant derrière le voile d’ignorance pour s’accorder a priori sur les principes de justice devant régner dans leur société. Cette règle tient toujours, selon Rawls, dans les sociétés prises individuellement, mais pas dans le monde d’Etats-nations dont les représentants (et non les individus eux-mêmes) se rencontrent pour s’accorder sur les principes qui encadrent leurs relations (inter-sociétales).

Rawls identifie cinq types de sociétés : les sociétés libérales (c’est-à-dire précisément celles dont il est question dans sa Théorie de la justice), les sociétés hiérarchiques consultatives, les sociétés "accablées", les Etats hors-la-loi (notez que Rawls n’utilise pas le terme de "sociétés" les concernant) et les absolutismes bienveillants. Nous pouvons écarter cette dernière catégorie parce qu’elle n’a jamais joué de rôle dans Le Droit des gens. (Je n’ai jamais compris pourquoi. Peut-être que Rawls ne savait pas quoi faire avec elle.) Les sociétés libérales et les hiérarchies consultatives sont des sociétés "bien ordonnées" (ce qui signifie que dans chacune d’entre elles les principes sur lesquels elles se fondent sont renforcés par les actions quotidiennes des peuples) ; elles se respectent mutuellement, elles respectent les principes (différents) sur lesquels chacune est fondée. Les sociétés accablées ne peuvent devenir libérales parce qu’elles sont freinées par leur pauvreté. Les Etats hors-la-loi font tout le temps la guerre (et ce sans réel motif ; comme dans un film d’Hollywood, ils semblent juste adorer jouer les fauteurs de désordres).

Donc les règles deviennent alors relativement simples et certains diraient même simplistes. Les sociétés bien ordonnées, bien que différentes en termes de structure interne, peuvent coexister en paix parce qu’elles se respectent l’une l’autre et les sociétés libérales n’essayent pas d’imposer leurs normes sur les hiérarchies consultatives. Elles n’essayent pas d’exporter la démocratie. Deuxièmement, les sociétés libérales ont le devoir d’aider les sociétés accablées, mais pas plus qu’il ne le faut pour que ces dernières deviennent libérales, ce qui, selon Rawls, survient à un très faible niveau de vie. Au-delà de ce point, même de larges écarts en termes de revenu dans le groupe des sociétés bien ordonnées ne justifient pas une poursuite de l’aide internationale. En d’autres mots, il n’y a pas de raison pour que la Norvège aide le Bangladesh dans la mesure où ils sont tous deux bien ordonnés. Enfin, Rawls rejette l’idée que la migration soit un droit, contre l’idée d’utiliser la migration pour alléger la pauvreté et les inégalités mondiales. Les pays (autrement dit, les populations organisées) ont le contrôle de leur territoire et eux seuls décident des personnes qu’ils acceptent. Ils peuvent accepter les réfugiés qui fuient la persécution, mais pas les migrants économiques (ce qui est d’ailleurs cohérent avec le fait que Rawls sous-estime l’importance que revêt le revenu pour notre bonheur).

Résumons : les sociétés libérales réaffirment quotidiennement leurs principes libéraux, elles vivent en paix avec les sociétés hiérarchiques, elles n’exportent pas la démocratie, elles aident seulement les pays les plus pauvres et en l’occurrence très modestement, et elles refusent la migration économique.

Comme vous pouvez le comprendre, cela explique pourquoi j'ai pu être intéressé par Rawls par le passé : à la différence des économistes, il présente une description cohérente du monde et des règles économiques. Mais alors pourquoi ai-je aujourd’hui un problème avec la taxinomie de Rawls ?

Rappelons quelques changements qui sont survenus durant les deux dernières décennies et pour lesquels je ne trouve pas de place dans la taxinomie de Rawls. Les démocraties libérales n’affirment pas les principes du libéralisme, comme Rawls s’y attendrait, ni au niveau domestique, ni au niveau international. Il est inconcevable pour Rawls, si ces sociétés fonctionnent bien, qu’elles puissent rendre mécontent un tiers de la population, voire plus, comme aux Etats-Unis aujourd’hui, qu’autant de leurs résidents puissent ne pas croire dans les principes libéraux, ni ne vouloir les affirmer dans leur vie quotidienne. (…) Cela, plus l’importance proéminente de l’argent dans la politique électorale, les plus faibles taux d’imposition pour le capital que pour le travail, une désaffection de l’éducation publique, etc., impliquent qu’au niveau domestique les sociétés soi-disant libérales sont très éloignées de l’idée de libéralisme de Rawls. (…) Ces sociétés appartiennent à une catégorie entièrement différente. En outre, en politique étrangère, comme cela a pu apparaître manifestement avec la guerre d’Irak, ils agissent comme les Etats hors-la-loi puisqu’ils enfreignent les règles fondamentales sur lesquelles la communauté internationale est fondée, à savoir l’absence de guerres d’agression. Donc, les sociétés "libérales" sont non-libérales (dans le sens rawlsien du terme) au niveau domestique et agissent comme des Etats hors la loi.

Les bienveillantes hiérarchies consultatives que Rawls avait probablement en tête de façon à intégrer les sociétés islamiques dans son schéma n’existent pas en pratique. Le Moyen-Orient est soit plongé dans un chaos total, soit en grippes avec des dictatures absolutistes comme l’Egypte, l’Arabie saoudite et les émirats du Golfe. Donc ce ne sont pas des sociétés "bien ordonnées" dans le sens qu’en donne Rawls.

Il n’y a pas de place dans sa taxinomie pour des organisations non étatiques opérant dans plusieurs pays comme l’Etat islamique. Une théorie générale qui n’a pas de place pour des organisations qui n’acceptent pas les frontières étatiques actuelles est clairement incomplète. (C’est une question sur laquelle Rawls se montre particulièrement faible parce qu’il considère les frontières comme données, ce qui est plutôt étrange, sachant qu’il écrivait suite à l’éclatement de l’URSS, de la Tchécoslovaquie, de l’Ethiopie et de la Yougoslavie).

Il n’y a aussi pas de place pour ce que l’on appelle aujourd’hui une "démocratie illibérale", à savoir une société qui a essentiellement l’aspect d’une société libérale (élections, partis politiques, ONG) et où pourtant seul un parti ou un meneur remporte systématiquement les élections et où les médias et le système judiciaire sont contrôlés, directement ou indirectement.

Les migrations, conduites par des raisons économiques et donc par les inégalités mondiales, n’ont pas de place chez Rawls. Mais elles existent dans le monde réel, où il y a des millions de migrants économiques qui partent d’Afrique et d’Asie pour aller en Europe ou bien qui partent du Mexique et d’Amérique centrale pour aller aux Etats-Unis. Mais une théorie qui déclare que ces choses ne surviennent pas se révèle inutile quand elles surviennent.

Enfin, Rawls sous-estime nettement l’importance que les gens attachent au revenu et à la richesse pour leur bien-être. Or l’importance des incitations pécuniaires s’est accrue avec la mondialisation puisque les écarts de revenu sont alors devenus plus manifestes.

Les changements que l’on a pu observer au cours des deux dernières décennies ont été, je crois, si profonds que la typologie proposée par Rawls a perdu de sa pertinence. Mais si la typologie ne colle pas à la réalité, alors les relations entre les sociétés qu’il recommande en se basant sur cette typologie n’ont aucune pertinence. C’est pourquoi je pense qu’il est temps soit d’abandonner Rawls, soit de le réviser en profondeur. C’est une tâche pour les philosophes politiques. »

Branko Milanovic, « Time to ditch Rawls? », in globalinequality (blog), 31 juillet 2016. Traduit par Martin Anota

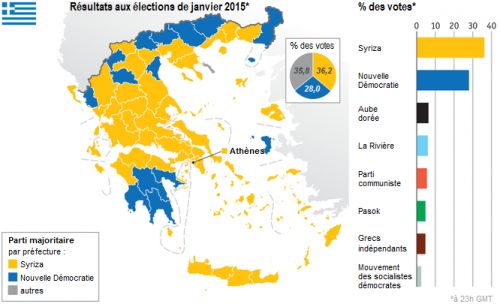

mardi 27 janvier 2015

Les résultats aux élections grecques

Par Martin Anota le mardi 27 janvier 2015, 16:00

source : The Economist (2015)

« billets précédents - page 2 de 3 - billets suivants »