« (…) Dans cet entretien pour ProMarket, Piketty parle du rôle de l’idéologie comme moteur des inégalités, de ses propositions pour réduire les inégalités et accroître la participation démocratique, et de sa vision de la crise du Covid-19 comme opportunité. (…)

ProMarket : Comment situez-vous Capital et Idéologie par rapport à votre précédent livre, Le Capital au XXIe siècle ?

Thomas Piketty : Je pense que c’est un bien meilleur livre. Mon précédent livre était trop centré sur l’Europe occidentale et l’Amérique du nord. Ce n’était pas entièrement de ma faute ; cela s’explique notamment par le manque d’accès à des données fiables, ainsi que par une limitation de mon raisonnement. J’étais très centré sur la façon par laquelle les deux guerres mondiales ont réduit les inégalités en Europe et dans une moindre mesure aux Etats-Unis. Mais du point de vue des inégalités au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud ou en Chine, les deux guerres mondiales ne sont pas si importantes ou, du moins, elles n’ont pas eu une importance aussi décisive que dans le cas de l’Europe occidentale.

Dans ce nouveau livre, j’adopte une perspective comparative plus large de ce que j’appelle les régimes d’inégalités, que je définis comme des systèmes de justification des inégalités ; des systèmes d’institutions qui essayent d’organiser un certain niveau d’égalité ou d’inégalité entre les groupes sociaux. Je focalise mon attention sur l’idéologie, c’est-à-dire le système de justification de l’égalité et des inégalités. Selon moi, l’idéologie n’est pas négative en soi, dans le sens où chaque société cherche à trouver une certaine façon de donner du sens et une justification à la façon par laquelle elle est organisée. Dans mon précédent livre, je n’avais pas vraiment ouvert la boîte noire de la politique et de l’idéologie autant qu’il me paraît à présent nécessaire si nous voulons comprendre les véritables causes des inégalités et de l’égalité entre les sociétés.

ProMarket : Si Marx voyait toute l’Histoire comme l’histoire de la lutte des classes, il semble que vous voyiez l’Histoire comme l’histoire des luttes idéologiques pour les régimes d’inégalités. Est-ce une bonne description ?

Piketty : Oui. Nous devons prendre au sérieux les idées et l’idéologie, parce qu’elles ont toujours une certaine autonomie. La lutte des classes, bien sûr, peut être importante dans l’Histoire. Mais la position de classe d’un individu donné ne suffit jamais comme une théorie de la propriété, de l’éducation, de l’imposition ou du système financier. L’idée selon laquelle la lutte des classes produit en soi une sorte de processus déterministe du changement et selon laquelle l’idéologie et les institutions sont déterminées entièrement sur la base d’une structure économique est tout simplement erronée. Ce que nous observons dans l’Histoire est une vaste gamme de possibilités.

ProMarket : Donc l’idéologie est, selon vous, la principale cause des inégalités ou simplement un facteur majeur y contribuant que nous aurions trop peu étudié jusqu’à présent ?

Piketty : C’est le principal facteur derrière les changements des niveaux d’inégalité et les inégalités entre les sociétés. Plus spécifiquement, je dois dire que ma conclusion n’est pas simplement que tout changement dans l’idéologie peut entraîner tout genre de changement. C’est en partie parce que nous avons une large diversité de trajectoires possibles. Au-delà de cela, je dis quelque chose d’un peu plus spécifique : au cours du temps, en moyenne, il y a effectivement un processus qui mène à une certaine forme de réduction des inégalités. En ce sens, mon livre est très optimiste. Le niveau des inégalités aujourd’hui est inférieur à ce qu’il était il y a un siècle et, il y a un siècle, il était, de certaines façons, inférieur à ce qu’il était un siècle plus tôt. Donc, il y a un processus de long terme d’apprentissage à propos de la justice et historiquement ce processus s’est révélé être un grand succès. La prospérité économique, en particulier au vingtième siècle, a découlé d’un mouvement vers davantage d’égalité, en particulier d’un surcroît d’investissements égalitaires dans l’éducation qui n’avait jamais été observé jusqu’alors.

Bien sûr, ce n’est pas un processus linéaire. Nous avons connu des régressions par le passé, notamment entre 1914 et 1945, en particulier en Europe, et nous sommes retournés à de plus fortes inégalités au cours des vingt dernières années. Mais si vous prenez une perspective de très long terme, nous ne devons pas oublier qu’il y a un processus de long terme vers l’égalité. Le message du livre, en définitive, est que ce processus de long terme peut et doit continuer.

ProMarket : L’argument selon lequel les inégalités trouvent principalement leur source dans l’idéologie ne passe-t-il pas sous silence d’autres facteurs importants, comme la religion et la technologie, et ne court-il pas en conséquence le risque d’être monocausal ?

Piketty : La religion est une forme d’idéologie, dans le sens où c’est une tentative visant à donner une certaine signification à l’Histoire humaine et à l’organisation de la société humaine. A mes yeux, c’est une partie de l’étude de l’idéologie. Je ne dis pas que les changements technologiques ne sont pas importants, bien sûr. La construction du savoir scientifique joue un rôle majeur dans les changements historiques. Mais je souligne la diversité des institutions, soutenues par différentes idéologies politiques, qui font usage de ce savoir technique.

ProMarket : Vous écrivez que "chaque société humaine doit justifier ses inégalités". Pour éviter l’effondrement, chaque société a besoin d’un récit qui justifie les accords institutionnels avec lesquels elle structure ses inégalités économiques, sociales et politiques. Quel est le récit de notre époque ?

Piketty : Nous sommes à une époque d’agitation. Il y a eu plusieurs récits. Au milieu du vingtième siècle, il y avait le récit selon lequel nous devions contrôler les forces du marché, développer les droits des travailleurs, diffuser l’éducation et la sécurité sociale ; et tout cela s’est révélé être une réussite. Dans les années quatre-vingt, nous avons eu un autre récit : celui du ruissellement (trickle-down) proposé par Reagan et Thatcher. Il dit : "eh bien, en fait, nous devons retourner à de plus fortes inégalités. Nous sommes allés trop loin avec l’Etat-providence, avec le New Deal, avec l’impôt progressif. Donc nous devons réduire la progressivité de l’impôt pour permettre aux entrepreneurs et milliardaires d’innover afin de générer davantage de croissance".

Ce récit a été une réussite, du moins en termes politiques, dans les années quatre-vingt et, dans une certaine mesure, dans les années quatre-vingt-dix. En particulier, si vous regardez la performance en termes de croissance de l’économie américaine au cours des trente années après la décennie de Reagan, entre 1990 et 2020, ce que vous voyez en fait est une division par deux de la croissance économique : le taux de croissance du revenu national par tête a été de 1,1 % par an entre 1990 et 2020, alors qu’il était de 2,2 % par an entre 1950 et 1990. Cette idéologie aurait pu être exacte sur le plan théorique, mais elle s’est retrouvée en conséquence sous pression.

Pour être plus concret, une grosse partie des classes moyennes et des classes populaires aux Etats-Unis sentent que le libéralisme économique et la mondialisation ne fonctionnent pas très bien pour eux. Il y a différentes réactions à cela : l’une est le discours de Trump, qui revient à dire, "eh bien, ce n’est pas le libéralisme économique en soi qui est mauvais. Le problème est que les travailleurs mexicains, la Chine et le reste du monde sont en train de prendre l’avantage sur les Etats-Unis ; on nous vole une partie de notre croissance et de nos richesses, mais nous allons nous battre, nous allons la récupérer". C’est le récit que nous entendons beaucoup. A mes yeux, ce récit n’est pas très convaincant et il ne fonctionnera pas à long terme. Mais malheureusement, c’est un récit suffisamment simple pour attirer beaucoup d’attention.

Il y a un autre genre de récit possible qui, selon moi, est plus convaincant, et qui appelle à retourner à ce qui a été une expérience fructueuse des Etats-Unis par le passé : plus d’investissement dans l’éducation publique, les universités publiques, davantage de droits pour les travailleurs, une plus grande progressivité de l’impôt.

Entre ces deux réponses possibles à l’échec de la Reaganomics, il y a aussi le scénario du "business as usual", celui qui dit qu’après tout cela ne fonctionne pas si mal que cela, qu’il faut continuer dans cette direction.

ProMarket : Vous décrivez les développements politiques de ces quarante dernières années comme dominés par deux élites distinctes, en l’occurrence la "droite marchande" (l’élite des affaires) et la "gauche brahmane" (l’élite intellectuelle), à l’exclusion des électeurs à faible revenu et peu diplômés qui étaient traditionnellement représentés par le passé par la gauche, avant que les partis de gauche ne les abandonnent pour se focaliser sur les électeurs diplômés des classes moyennes. Cette dynamique semble éclairer la fracture idéologique qui a marqué les primaires démocrates aux Etats-Unis.

Piketty : Oui, effectivement. Il semble qu'une stratégie néolibérale possible consiste à essayer de réunir la gauche brahmane et la droite marchande. C’est un peu ce que Macron a tenté en France et c’est également ce que tente de faire le parti démocrate aux Etats-Unis. A mes yeux, c’est une stratégie très risquée. Quand vous regardez les données aux Etats-Unis, vous voyez une très faible participation électorale en général, en particulier parmi les 50 % les plus modestes.

Bien sûr, vous pouvez vous dire "il n’y a rien que nous puissions y faire, cela a toujours été ainsi. Oublions l’idée que ces gens puissent venir et voter". A long terme, une telle réaction se révèle nihiliste et elle va juste davantage pousser cette population à se tourner vers les populistes de la droite nativiste. En outre, à long terme, cela détériore la légitimité de notre régime électoral démocratique. Ce qui fait la force du régime électoral démocratique, c’est la participation de la population, du mois d’une grande majorité de celle-ci, notamment parmi les plus pauvres. Si cela n’est plus vrai, c’est la légitimité de la démocratie électorale qui s’en trouve contestée.

Si les gens ne vont pas voter, il doit y avoir une raison. Vous ne pouvez pas simplement supposer qu’ils ne comprennent pas. C’est un peu trop facile. La stratégie centriste, qui croit fondamentalement qu’il n’y a rien que nous puissions faire pour ramener les pauvres aux bureaux de vote, est une stratégie très risquée. Je ne dis pas que ce sera facile de ramener ces électeurs et il faudra certainement plus d’une élection pour y parvenir, mais à long terme, je ne pense pas qu’il y ait d’autre d’option que de proposer un programme politique qui puisse leur être plus convaincant, ce qui signifie davantage de redistribution que nous n’en faisons.

ProMarket : Vous semblez faire allusion à un certain intérêt ou à une certaine vision du monde que partageraient la gauche brahmane et la droite marchande en ce qui concerne les inégalités. Est-ce une bonne analyse ?

Piketty : Oui, c’est une bonne analyse. Elles ont des différences, mais elles ont aussi beaucoup de choses en commun. En particulier, elles pensent qu’elles bénéficient du système économique tel qu’il est. La droite marchande va insister sur l’utilité et la dimension non intellectuelle du travail et de l’effort, sur la propension à faire de bonnes affaires, à être un peu dur en négociation, tandis que la gauche brahmane va davantage souligner l’ouverture intellectuelle. Elles ne mettent pas l’accent sur les mêmes qualités personnelles ou dimensions de l’effort individuel. Mais en définitive, elles croient l’une et l’autre que les gens qui ont réussi à rejoindre l’élite l’ont fait grâce à leurs efforts.

A un certain niveau général, il est exact bien sûr que l’effort importe. Mais si vous poussez cette vision trop loin, vous stigmatisez injustement les personnes situées en bas de la répartition des revenus. Quand j’ai étudié les régimes d’inégalités à travers l’Histoire, il m’est apparu qu’il y a toujours eu une tentation chez les gens de parler de leur mérite et de stigmatiser les pauvres en les accusant de ne pas faire d'efforts et de ne pas être méritants, mais aujourd’hui c’est vraiment plus fort que dans tous les autres régimes d’inégalités du passé. Cela peut nuire à la stabilité globale de la société.

ProMarket : Vous proposez plusieurs réformes ambitieuses dans le livre, notamment une forte imposition du patrimoine, de massifs investissements dans l’éducation, le partage du pouvoir dans les conseils d’administration entre les travailleurs et les actionnaires et une sorte de gouvernement mondial internationaliste pour combattre l’évitement fiscal. Vous appelez cela le "socialisme participatif". Pouvez-vous expliquer ce dont il s’agit ?

Piketty : Oui. Je précise que si d’autres veulent appeler cela la "sociale-démocratie pour le vingt-et-unième siècle", s’ils sont plus à l’aise avec ce terme ou un autre, cela ne me pose pas problème.

Ce que j’entends par socialisme participatif se ramène fondamentalement à poursuivre dans la direction de ce qui a fonctionné au vingtième siècle. L’imposition progressive, je pense, a été un gros succès. Certains peuvent l’avoir oublié, mais l’essor de l’imposition progressive des hauts revenus ou du patrimoine hérité entre les années vingt et les années soixante-dix est allé de pair avec une très forte croissance de la productivité. En termes fiscaux également, il est plus facile de convaincre les classes moyennes et les pauvres que nous devons financer un système d’éducation public s’ils prennent conscience que les riches dépensent bien plus dans l’éducation qu’ils ne le font. L’idée de justice fiscale a été très importante dans la constitution des sociétés sociales-démocrates et de l’Etat-providence au cours du vingtième siècle. Nous devons en faire l’inventaire et aller plus loin dans le sens de la taxation progressive de la richesse et la classification de la richesse.

L’autre dimension a à voir avec les droits des travailleurs et avec le fait que les droits des propriétaires doivent être rééquilibrés par rapport aux droits des travailleurs, des consommateurs et des gouvernements locaux. A nouveau, les choses étaient plutôt bien équilibrées dans chaque pays au cours du vingtième siècle et cela a été une réussite. Les pays qui sont allés encore plus loin, comme l’Allemagne ou la Suède, qui ont de substantiels droits pour les travailleurs et une forte représentation de ces derniers aux conseils d’administration des entreprises ont été capables d’impliquer les travailleurs dans la stratégie de long terme de leurs entreprises.

Enfin, il y a la question de la justice éducative qui, comme je l’ai dit plus tôt, est une vraie source de prospérité économique et de réduction des inégalités à long terme. Au milieu du vingtième siècle, quand la question était de promouvoir l’enseignement primaire, puis secondaire, ce grand effort éducatif radicalement égalisateur a été un gros succès. Avec l’essor d’une plus grande éducation, nous devons davantage investir dans les universités publiques. Nous avons besoin d’un nouvel effort éducatif égalisateur.

ProMarket : Vous proposez d’imposer fortement, bien plus fortement, les riches. Dans une recension du livre, Paul Mason a écrit que vous essayez de "taxer le capitalisme hors de l’existence". Est-ce ce que vous cherchez à faire ?

Piketty : (rires) Non. J’ai simplement regardé ce qui a fonctionné au cours de l’Histoire. Les Etats-Unis avaient un taux d’imposition des plus hauts revenus autour de 80-81 % en moyenne entre 1930 et 1980 et cela n’a pas détruit le capitalisme. Cela l’a poussé dans une bonne direction. C’est ce qui nous a permis de tirer avantage d’une bonne partie de la propriété privée et de la concurrence des marchés, qu’il faut bien sûr maintenir, tout en limitant les conséquences négatives de la concentration excessive des revenus et de la richesse. Je veux poursuivre cette expérience de façon à aller plus loin.

L’idée qu’un individu puisse recevoir pour le reste de sa vie les pleins-pouvoirs pour prendre seul des décisions compliquées dans une très grande organisation au seul motif qu’il a fait sa fortune à l’âge de trente me paraît folle. Dans nos sociétés très éduquées, il y a de nombreuses personnes, de nombreux travailleurs, ingénieurs, qui peuvent contribuer et participer à la prise de décision dans notre société. Là où cela a été appliqué, ce fut une réussite. L’idéologie de l’hyper-concentration du pouvoir dans quelques mains n’est pas adaptée à notre époque.

ProMarket : Qu’est-ce que la crise du Covid-19 nous enseigne à propos de notre régime d’inégalités actuel ?

Piketty : La crise du Covid-19 illustre certainement la dégradation de la santé publique, des soins universels et plus généralement des services publics que nous avons observée ces dernières décennies, en particulier aux Etats-Unis, mais également en Europe et en définitive dans tous les pays riches. La situation est plus grave dans les pays pauvres, où le manque de système sanitaire public approprié et de programmes de soutien aux revenus peut avoir des conséquences très dommageables ces prochaines semaines et ces prochains mois.

L’illusion capitaliste-technologique suppose que le progrès social et économique suit mécaniquement le progrès technique et les forces de marché, mais ce n’est pas le cas. Historiquement, le progrès social et économique est allé de pair avec une réduction des inégalités et l’essor des sociétés plus égalitaires, en particulier dans le domaine de l’éducation et de la santé. Depuis les années quatre-vingt, beaucoup ont oublié ces leçons de l’Histoire et ont tenté une alternative, le récit hyper-capitaliste. Il est grand temps de faire machine arrière et d’utiliser cette opportunité pour contrer l’idéologie dominante et significativement réduire les inégalités. »

ProMarket, « Piketty on the Covid-19 crisis: “It is high time to use this opportunity to counter the dominant ideology and significantly reduce inequality” », entretien avec Thomas Piketty, 30 avril 2020. Traduit par Martin Anota

« Dix faits stylisés à propos des inégalités dans les pays développés »

« Pourquoi tolère-t-on la hausse des inégalités ? »

« Les économistes du FMI passent au crible les politiques néolibérales »

« Aux racines du trumpisme, la Reaganomics »

Répartition et inégalités de revenu

vendredi 1 mai 2020

"Chaque société humaine doit justifier ses inégalités"

Par Martin Anota le vendredi 1 mai 2020, 10:15

mardi 18 février 2020

Qu’est-ce que la richesse ?

Par Martin Anota le mardi 18 février 2020, 22:00

Cela semble évident. Commençons avec les définitions qu’utilisent les économistes qui travaillent sur les inégalités. C’est la somme totale de tous les actifs que vous possédez (logement, voiture, fournitures, tableaux, argent à la banque, actions, obligations, etc.), plus ce qui est qualifié de "valeur de rachat" (surrender value) de l’assurance-vie et de projets similaires moins le montant de vos dettes. En d’autres mots, c’est le montant de monnaie que vous obtiendriez si vous aviez à liquider aujourd’hui toutes vos possessions et deviez rembourser toutes vos dettes. (Le montant qui en résulte peut très bien être négatif.) Certains économistes utilisent une définition plus compliquée en considérant que nous devrions aussi ajouter la valeur actualisée des flux futurs (certains ?) de revenu. Cela nous amène au problème que j’ai expliqué ici. Mais qu’importe, j’aimerais adopter dans ce billet une vision historique de la richesse.

Je le faisais aussi dans mon livre The Haves and Have-Nots quand je me demandais qui pouvait être la personne la plus riche de l’Histoire. Si vous voulez comparer les gens de différentes époques, vous ne pouvez simplement essayer de calculer leur richesse totale. C’est impossible en raison de qui est connu sous le nom du "problème des indices" (index number problem) : il n’est pas possible de comparer des paniers de biens et services qui sont largement dissemblables. Si je peux écouter un million de chansons et lire toute la nuit en utilisant une très bonne lumière et si je donne une grande valeur à ces activités, je peux être considéré comme plus riche que n’importe quel roi qui vivait il y a mille ans. Tocqueville le notait aussi quand il écrivait que les anciens rois vivaient dans le luxe, mais pas dans le confort.

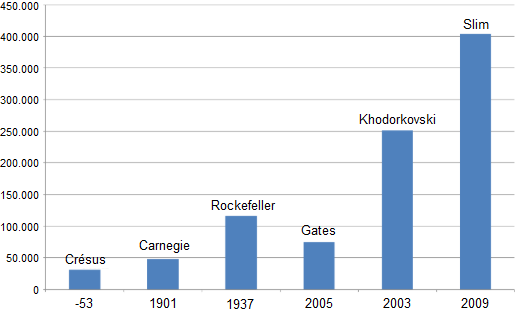

C’est pourquoi nous devons utiliser la définition de la richesse proposée par Adam Smith : une personne "doit être riche ou pauvre en fonction de la quantité de travail qu’elle peut commander". Cela signifie que le montant de richesse d’une personne doit être estimé dans un contexte historique : combien de milliers d’heures de travail peut-elle commander si elle utilise toute sa richesse ? Cette mesure est cependant plus facile à utiliser dans le passé qu’aujourd’hui. A l’époque de l’Empire romain par exemple, lorsque les pays avaient approximativement le même niveau de revenu, prendre le plus riche des Romains et le plus riche des Chinois et comparer leurs richesses respectives avec leur revenu de subsistance (par exemple le salaire habituel de l’époque) fait sens parce que le "salaire habituel" était le même à Rome et en Chine. Mais si l’on prend Jeff Bezos ou Bill Gates, avec quels salaires devrait-on comparer leur richesse ? Avec les salaires des travailleurs américains ou avec un certain taux de salaire mondial ? Si l’on prend la première option, ne devrait-on pas prendre le salaire moyen au Mexique pour mesurer la richesse de Carlos Slim et celui en vigueur en Russie pour la richesse des oligarques russes ? C’est ce que j’ai fait dans The Have and Have-Nots et voici les résultats. Ils concernent l’année 2010-2011, mais ils peuvent être facilement actualisés. On peut voir que Slim et Khodorkovski (le super-oligarque russe avant que Poutine ne le mette en prison) étaient probablement les personnes les plus riches dans l’Histoire, si leur richesse est mesurée en termes de leurs salaires domestiques. Et selon la même méthode, Rockefeller en 1937 était plus riche que Gates en 2005.

Le revenu de l'homme le plus riche exprimé en nombre de revenus moyens à l'époque et dans le pays où il vivait

Quand nous faisons ce genre de calculs, nous regardons implicitement le pouvoir domestique potentiel des milliardaires : leur capacité à embaucher des milliers de personnes. Mais notez qu’ici j’ai dépassé un peu l’objectif. Je suis réellement en train de mesurer la richesse en termes de pouvoir potentiel. Maintenant, ce pouvoir ne requiert pas toujours une richesse financière actuelle. Il peut venir d’un simple pouvoir politique. Staline, par exemple, pouvait faire mobiliser bien plus de main-d’œuvre aujourd’hui par ses décisions que Khodorkovski ou Slim. C’est également le cas pour plusieurs autres dictateurs dans l’Histoire.

Ce couplage du montant d’argent et du pouvoir de donner des ordres aux gens amène les gens à croire que les dictateurs ont du être extraordinairement riches. Cette vision se fonde implicitement sur les valeurs de nos sociétés contemporaines qui sont très marchandisées et où la détention d’une richesse s’apparente à la détention de pouvoir. Avec des gens comme Trump, Berlusconi, Bloomberg, etc., il devient même "naturel" de voir la richesse et le pouvoir comme une unique et même chose.

On pense aussi que la richesse peut aussi être transmise à nos descendants. Après tout, plusieurs personnes justifient l’accumulation d’extraordinaires montants par l’inquiétude qu’ils nourrissent pour leur famille ou peut-être pour certaines causes philanthropiques. Mais que se passe-t-il quand la richesse privée actuelle est faible, alors même que la capacité à contrôler un énorme montant de ressources est importante ? Ce fut le cas, d’une façon extrême, avec Staline, mais aussi avec beaucoup de dirigeants communistes. Celui qui, parmi eux, était le dirigeant suprême dans son propre pays avait un large pouvoir pour mobiliser des ressources. Ils utilisaient aussi pour eux-mêmes plusieurs ressources ; non (dans le cas de Staline) d’une façon tsariste ostentatoire, mais de façon à affirmer sa puissance et celle de l’Etat (comme le montrait de façon très convaincante Dining with Stalin de Vladimir Nevezhin dont j’ai fait la recension ici). Les ressources étaient aussi utilisées pour satisfaire les exigences de sécurité incroyablement fortes de façon à ce que personne ne puisse suivre les mouvements du dirigeant suprême. (C’est la même raison qui amène les Présidents américains à toujours utiliser deux ou trois hélicoptères et non un seul.) Staline avait en conséquence accès à approximativement vingt résidents dans différentes régions proches de Moscou et sur la côte de la Mer noire. (Certaines de ces résidences étaient destinée à son usage propre, d’autres étaient partagées avec le reste du corps dirigeant). C’était très similaire à la situation de Mao. Tito avait au moins sept résidences dans différentes régions du pays.

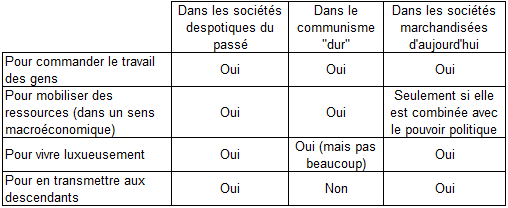

Mais ce qu’aucun des dictateurs n’avait était la capacité de transférer une telle "richesse" à ses descendants. Plusieurs d’entre eux ne s’inquiétaient pas beaucoup de leur famille ; c’était certainement le cas de Staline et de Tito. Mao s’en inquiétaient peut-être un peu plus [...) ; Chiang Ching (Jiang Qing), sa veuve, bien moins et mourut en prison. Donc, si nous faisons un tableau simple (ci-dessous) de ce en quoi consiste la richesse, nous notons que dans ces cas elle ne réalise pas toutes les fonctions que nous lui assignons normalement. Cela s’explique par le fait que nous donnons à la richesse les caractéristiques de nos propres sociétés marchandisées. Dans différentes sociétés, même si elles sont relativement proches temporellement et technologiquement des nôtres (comme l’Union soviétique de Staline ou la Chine de Mao) la fonction de la richesse était différente. Le pouvoir était la véritable richesse, non pas les villas qui était utilisées d’office et que vous ne pouviez pas transmettre à vos descendants.

Les fonctions de la richesse dans différentes sociétés

Nous constatons donc que la comparaison de la richesse au cours de différentes époques fait face à d’importantes difficultés, voire est rendue impossible, non pas parce que nous ne pouvons donner des valeurs à des choses qui n’existaient pas par le passé et existent à présent, mais parce que nous rencontrons des difficultés à comparer la richesse dans des sociétés différentes avec des aspects structurellement différents. Nous devons prendre conscience qu’il est possible de comparer la richesse des personnes sur la liste de Forbes aussi longtemps qu’elles partagent des environnements sociaux similaires : la même capacité à protéger leur richesse, à l’utiliser pour diriger des personnes, à la léguer. Dès lors que ces conditions sous-jacentes divergent, la comparaison cesse d’avoir un sens. »

Branko Milanovic, « What is wealth? », in globalinequality (blog), 10 février 2020. Traduit par Martin Anota

lundi 28 octobre 2019

Le Chili, l’enfant modèle du néolibéralisme tombé en disgrâce

Par Martin Anota le lundi 28 octobre 2019, 16:00

Il n’est pas habituel pour un pays de l’OCDE de tirer sur la population et de tuer 16 personnes en deux jours d’émeutes à caractère social. (Peut-être que seule la Turquie, dans son conflit incessant contre la guérilla kurde, se rapproche le plus d’un tel niveau de violence.) C’est cependant ce que le gouvernement chilien, l’enfant modèle du néolibéralisme et de la transition vers la démocratie, a fait au cours de la dernière semaine au début des protestations qui ne présentent pas de signes d’apaisement malgré les réformes cosmétiques proposées par le Président Sebastian Piñera.

La chute en disgrâce du Chili est symptomatique de tendances mondiales qui révèlent les dommages provoqués par les politiques néolibérales au cours des vingt dernières années, allant des privatisations en Europe de l’Est et en Russie (…) aux plans d’austérité imposés aux pays en difficulté de la zone euro. Le Chili était présenté (…) comme un succès exemplaire. Les politiques agressives adoptées après la chute de Salvador Allende en 1973 et les massacres qui s’ensuivirent ont été adoucies avec la transition vers la démocratie, mais leurs aspects essentiels furent préservés. En effet, le Chili a présenté de remarquables performances en termes de croissance économique et, tandis qu’au cours des années soixante et soixante-dix il se plaçait au milieu du classement des pays d’Amérique latine en termes de PIB par tête, il est désormais le pays le plus riche d’Amérique latine. Il a bien sûr été aidé par les prix élevés du principal produit de base qu’il exporte, le cuivre, mais son succès en termes de croissance est incontestable. Le Chili en a été "récompensé" en accédant à l’OCDE, le club de pays riches. Il a été le premier pays d’Amérique du Sud à y faire son entrée.

Là où le pays a échoué, c’est dans le domaine des politiques sociales, qui étaient bizarrement considérées par beaucoup comme une réussite. Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, la Banque mondiale a fait les louanges des politiques chiliennes de flexibilisation du marché du travail, qui consistèrent à casser les syndicats et à imposer un modèle de négociations entre employeurs et salariés au niveau des branches plutôt que de permettre à une organisation syndicale de négocier pour l’ensemble des travailleurs. Le Chili a même été bizarrement présenté par la Banque mondiale comme un modèle de transparence et de bonne gouvernance, quelque chose que les pays en transition en Europe de l’Est étaient appelés à prendre comme exemple. Le frère de l’actuel Président chilien (tous deux sont les rejetons de l’une des familles les plus riches au Chili) est devenu célèbre pour avoir introduit, en tant que Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sous Pinochet, un système de retraites où les salariés payent des cotisations obligatoires à partir de leurs salaires pour les placer dans l’un des divers fonds de pensions et où ils reçoivent, une fois à la retraite, des pensions basées sur la performance de tels fonds. Les pensions de retraite devinrent l’objet d’un capitalisme de roulette russe. Mais au cours du processus, les fonds de pensions, qui imposaient des frais élevés, et leurs gestionnaires s’enrichirent. José Piñera a essayé de "vendre" ce modèle à la Russie d’Eltsine et aux Etats-Unis de George Bush, mais il échoua malgré le soutien puissant (et assez compréhensible) des communautés financières dans ces deux pays. Aujourd’hui, la plupart des retraités chiliens gagnent entre 200 et 300 dollars par mois dans un pays où le niveau des prix est d’environ 80 % de celui des Etats-Unis (selon le Projet de Comparaisons Internationales, un projet mené conjointement par les Nations unies et la Banque mondiale pour comparer les niveaux des prix à travers le monde).

Alors que le Chili se démarque en Amérique latine par le niveau de son PIB par tête, il se singularise aussi en termes d’inégalités. En 2015, son niveau d’inégalités de revenu était plus élevé que dans n’importe quel autre pays d’Amérique latine, à l’exception de la Colombie et du Honduras. Il dépasse même le niveau d’inégalités en Brésil. Au Chili, les 5 % les plus pauvres ont un niveau de revenu qui est environ le même que celui des 5 % les plus pauvres en Mongolie, tandis que les 2 % les plus riches jouissent d’un niveau de revenu équivalent à celui des 2 % les plus riches en Allemagne. Ce sont Dortmund et les banlieues pauvres d’Ulan Bator qui ont été réunis.

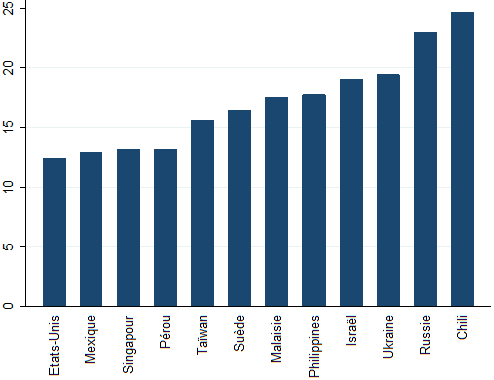

La répartition du revenu au Chili est extrêmement inégale. Mais la répartition du patrimoine l’est davantage encore. Ici, le Chili est exceptionnel, même en comparaison avec le reste de l’Amérique latine. Selon les données de 2014 de Forbes à propos des milliardaires dans le monde, la richesse combinée des milliardaires chiliens (il y en a douze) était égale à 25 % du PIB chilien. Les pays suivants d’Amérique latine ayant des niveaux élevés de concentration des richesses sont le Mexique et le Pérou, où la part du patrimoine des milliardaires est d’environ la moitié de celui du Chili (en l’occurrence, 13 % du PIB). Mais encore mieux : le Chili est le pays où la part détenue par les milliardaires, en termes de PIB, est la plus élevée au monde (si nous excluons des pays comme le Liban et Chypre, où plusieurs milliardaires étrangers "parquent" simplement leur richesse pour des raisons fiscales). Le patrimoine des milliardaires du Chili, relativement au PIB de leur pays, dépasse même celui des Russes.

GRAPHIQUE Patrimoine détenu par les milliardaires de chaque pays, rapporté au PIB de ce dernier (en %)

D’aussi amples inégalités de richesse et de revenu, combinées avec une pleine marchandisation de plusieurs services sociaux (l’eau, l’électricité, etc.) et des pensions de retraite qui dépendent des variations des cours boursiers, ont longtemps été "dissimulées" aux yeux des observateurs étrangers par la réussite du Chili à accroître son PIB par habitant. Mais les récentes protestations montrent que la hausse de ce dernier ne suffit pas. La croissance est indispensable pour le succès économique et la réduction de la pauvreté. Mais elle ne suffit pas : s’il n’y a pas de justice sociale et un minimum de cohésion sociale, les effets de la croissance se dissolvent en souffrances, en protestations et, oui, en tirs contre la population. »

Branko Milanovic, « Chile: The poster boy of neoliberalism who fell from grace », in globalinequality (blog), 26 octobre 2019. Traduit par Martin Anota

mercredi 18 septembre 2019

Devons-nous davantage nous préoccuper des écarts de revenu entre les pays ou au sein des pays ?

Par Martin Anota le mercredi 18 septembre 2019, 16:00

« Au début des cours chaque automne, j’attise la curiosité de mes étudiants avec la question suivante : vaut-il mieux être pauvre dans un pays riche ou riche dans un pays pauvre ? La question entraîne typiquement un grand débat sans conclusion. Mais nous pouvons imaginer une version plus structurée et limitée de la question, pour laquelle il y a une réponse définitive.

Restreignons la focale aux revenus et supposons que les gens s’inquiètent seulement de leurs niveaux de consommation (sans se soucier des inégalités et d’autres conditions sociales). Les "riches" et les "pauvres" sont ceux parmi les 5 % les plus riches et les 5 % les plus pauvres de la répartition du revenu, respectivement. Dans un pays riche typique, les 5 % les plus pauvres de la population reçoivent autour de 1 % du revenu national. Les données sont plus éparses pour les pays pauvres, mais cela n’est pas absurde de supposer que les 5 % les plus riches reçoivent les 25 % du revenu national.

De même, supposons que les pays riches et pauvres soient respectivement ceux parmi les 5 % des pays les plus riches et les 5 % des pays les plus pauvres, classés selon leur revenu par tête. Dans un pays pauvre typique (comme le Libéria ou le Niger), cela est d’environ 1.000 dollars, en comparaison avec les 65.000 dollars d’un pays riche typique (comme, disons, la Suisse ou la Norvège). (Ces revenus sont ajustés en fonction des écarts en termes de coût de la vie, ou de parité de pouvoir d’achat, de façon à ce qu’ils puissent faire l’objet d’une comparaison.)

Maintenant, nous pouvons calculer qu’un riche dans un pays pauvre a un revenu de 5.000 dollars (1.000 dollars x 0,25 x 20), tandis qu’un pauvre dans un pays riche gagne 13.000 dollars (65.000 dollars x 0,01 x 20). En termes de niveaux de vie matériels, un pauvre dans un pays riche est deux fois plus riche qu’un riche dans un pays pauvre.

Ce résultat surprend mes élèves ; la plupart d’entre eux croient que c’est l’inverse qui est exact. Quand ils pensent aux riches dans les pays pauvres, ils imaginent des magnats vivant dans des villas avec une myriade de domestiques et une flotte de voitures de luxe. Même si de tels individus existent certainement, un représentant des 5 % les plus riches dans les pays les plus pauvres est certainement un bureaucrate occupant un poste de fonctionnaire de niveau intermédiaire.

Cette comparaison amène à souligner l’importance des différences de revenu entre les pays, relativement aux inégalités dans les pays. A l’aube de la croissance économique moderne, avant la Révolution industrielle, les inégalités mondiales dérivaient presque exclusivement des inégalités au sein des pays. Les écarts de revenu entre l’Europe et les pans les plus pauvres du monde étaient faibles. Mais comme l’Occident s’est développé au dix-neuvième siècle, l’économie mondiale subit une "Grande Divergence" entre le cœur industriel et la périphérie produisant des biens primaires. Durant l’essentiel de la période d’après-guerre, les écarts de revenu entre les pays riches et les pays pauvres représentaient la plus grande part des inégalités mondiales.

Depuis la fin des années quatre-vingt, deux tendances ont commencé à altérer cette image. Premièrement, notamment avec la Chine, plusieurs régions en retard commencèrent à connaître une croissance substantiellement plus rapide que les pays du monde riche. Pour la première fois de l’histoire, le résident typique des pays en développement s’est enrichi plus rapidement que les habitants d’Europe et d’Amérique du Nord.

Deuxièmement, les inégalités ont commencé à s’accroître dans plusieurs pays développés, en particulier ceux avec les marchés du travail les moins réglementés et aux protections sociales les plus faibles. La hausse des inégalités aux Etats-Unis a été si forte qu’il n’est plus certain que le niveau de vie des "pauvres" américains soit plus élevé que celui des "riches" des pays les plus pauvres (avec les riches et les pauvres définis comme on les a définis ci-dessus).

Ces deux tendances continuèrent dans des directions opposées en termes d’inégalités mondiales (une les pousse à la baisse, tandis que l’autre les pousse à la hausse). Mais elles ont toutes deux accru la part des inégalités infranationales dans les inégalités totales, renversant une tendance ininterrompue observée depuis le dix-neuvième siècle.

Etant donné la nature parcellaire des données, nous ne pouvons être certains à propos des parts respectives des inégalités infranationales et internationales dans l’économie mondiale d’aujourd’hui. Mais dans un article non publié basé sur les données de la World Inequality Database, Lucas Chancel de la Paris School of Economics estime que les trois quarts des inégalités mondiales courantes peuvent être dues aux inégalités infranationales. Les estimations historiques réalisées par deux autres économistes français, François Bourguignon et Christian Morrison, suggèrent que les inégalités infranationales n’avaient pas été aussi amples depuis la fin du dix-neuvième siècle.

Ces estimations, si elles sont correctes, suggèrent que l’économie mondiale a franchi un seuil important, nous obligeant à revisiter les priorités en matière de politiques. Pendant un long moment, les économistes comme moi ont raconté au monde entier que la façon la plus efficace de réduire les disparités de revenu mondiales consisterait à accélérer la croissance économique dans des pays à faible revenu. Les cosmopolites dans les pays riches (typiquement les plus riches et les professionnels qualifiés) se donnaient bonne conscience lorsqu’ils minimisaient les inquiétudes de ceux se plaignant des inégalités domestiques.

Mais l’essor du nationalisme populiste à travers l’Occident a été alimenté en partie par la tension entre les objectifs d’égalité dans les pays riches et des niveaux de vie plus élevés dans les pays pauvres. L’accroissement des échanges entre les pays riches et les pays à faible revenu a contribué aux inégalités salariales domestiques. Et probablement que la meilleure façon d’accroître les revenus dans le reste du monde serait de permettre une émigration massive des pays pauvres vers les pays riches. Cela ne serait pas une bonne nouvelle pour les travailleurs les moins éduqués, les moins payés des pays riches.

Pourtant, les politiques que les pays développés adoptent pour réduire les inégalités domestiques n’ont pas à nuire aux pauvres dans le reste du monde, même dans le commerce international. Les politiques économiques qui favorisent les revenus des travailleurs les moins payés et diminuent l’insécurité économique sont bonnes à la fois pour l’égalité domestique et pour le maintien en bonne santé d’une économie mondiale offrant aux pays pauvres une chance de se développer. »

Dani Rodrik, « Should we worry about income gaps within or between countries? », 10 septembre 2019. Traduit par Martin Anota

lundi 2 septembre 2019

La question de la production est-elle dissociable de celle de la répartition ?

Par Martin Anota le lundi 2 septembre 2019, 10:00

« (…) Eli Cook, dans une analyse intitulée "Historicizing Piketty: The Fall and Rise of Inequality Economics", cherche à expliquer pourquoi les inégalités ont été pratiquement écartées de la science économique orthodoxe durant la seconde moitié du vingtième siècle. Son analyse constitue un très joli exercice dans l’histoire de la pensée économique qui montre comment un sujet qui fut à une époque au centre des préoccupations des économistes (il suffit de lire les premiers paragraphes des Principes de Ricardo pour le voir) a graduellement été marginalisé, au point que Martin Feldstein, qui fut une fois président de l’American Economic Association, a pu déclarer que toutes les inquiétudes à propos des inégalités de revenu ou de richesse sont le produit de "l’envie" et de "l’égalitarisme malveillant".

Selon Cook, il y a trois développements qui ont marginalisé ces questions de répartition que se posaient initialement la science économique : la théorie de la production marginale des facteurs de production, le tournant vers l’utilité et l’optimalité à la Pareto. (1)

Ce qui imprègne ces trois développements et constitue selon moi la question clé, c’est si la production et la répartition sont perçues ensemble comme relevant d’un même processus ou comme deux processus vaguement liés l’un à l’autre. La seconde approche est caractéristique de l’économie néoclassique. La production est considérée comme antérieure et l’économie est considérée comme une science qui recherche la maximisation de la production. Cette production peut être redistribuée plus tard, en utilisant les décisions politiques, pour aider ceux qui sont pauvres, mais on doit le faire prudemment, de telle manière que le prochain cycle de production ne soit pas affecté par les mauvaises incitations découlant d’un excès de redistribution. Dans une telle vision du monde, pratiquement toute redistribution est perçue comme nuisant au processus de maximisation de la production.

Mais peut-être que, plus fondamentalement, la redistribution est perçue comme se tenant en dehors de la science économique, par exemple dans le domaine politique. Comme le montre Cook, c’est clairement énoncé par Samuelson dans son manuel Economics. Les économistes apparaissent donc comme modestes en apparence dans leurs affirmations. Comme les ingénieurs de la production sociale, ils sont en charge de la maximisation de la production sous des conditions de dotations et de technologie données. Le déni les amène à laisser la tâche de la redistribution à ceux qui sont plus qualifiés qu’eux : les politiciens.

Pourtant, comme la science économique en est graduellement venue à dominer les sciences sociales et le processus de décision gouvernemental, cette apparente autolimitation a fini par être perçue pour ce qu’elle est : une tentative pour ignorer le plus de questions distributionnelles possible. Si la redistribution est la province du politicien et si le politicien n’est pas un économiste, alors la redistribution doit clairement être une exception à utiliser modérément. Cook souligne avec raison le rôle qu’ont pu jouer derrière cela les deux premiers théorèmes du bien-être. Le premier théorème montre que, sous des conditions idéalisées de concurrence pure et parfaite, le marché produit un résultat qui ne peut être amélioré sans détériorer la situation de quelqu’un d’autre. C’est de l’économie. Mais il est ensuite affirmé, dans le second théorème, que si pour une quelconque raison nous changeons les dotations ou ayons recours à une taxation forfaitaire, la répartition des revenus peut être altérée (bien que cela serait toujours Pareto-optimal). Mais cette seconde partie, c’est avéré, n’est pas le sujet de la science économique, mais des politistes ou politiciens. Donc les économistes peuvent allègrement l’ignorer et considérer toutes les inquiétudes distributionnelles comme secondaires ou marginales.

La conception classique de la science économique était assez différente. Elle perçoit la production et la répartition comme un unique processus. Si les dotations étaient différemment distribuées, la structure de production serait différente et le pouvoir des différentes classes serait différent. Il est très clair chez Ricardo que les propriétaires terriens reçoivent leur revenu seulement du fait qu’ils possèdent un monopole sur la terre, non en raison d’une quelconque activité utile qu’ils réaliseraient. Donc changer leurs dotations ou les taxer ne pourrait pas être mauvais. (Bien sûr, la même vision des choses est présente chez Henry George.) Il est aussi manifeste chez Marx que la structure de la production, les prix relatifs et les revenus individuels ne sont pas les mêmes selon le mode de production. La répartition des dotations et la manière par laquelle la production est organisée sont donc organiquement liées.

Alors que l’économie néoclassique envisage le monde économique ainsi :

Production => distribution => production

L’économie classique voit les choses ainsi :

Distribution des dotations => production => redistribution des dotations

C’est pour cette raison que chez Marx (et bien sûr parmi l’école néo-ricardienne qui suivit Sraffa) les prix des facteurs sont perçus comme étant déterminés avant la production (disons, via le pouvoir relatif du travail relativement au capital). En conséquence, la composition de la production ne sera pas la même selon le système dans laquelle celle-ci s’opère : si les travailleurs ont un plus grand pouvoir de négociation, le taux de salaire sera plus élevé relativement à l’intérêt (au profit) et les matières premières intensives en travail seront plus chères, etc. Ou, similairement, comme Marx le dit dans son fameux paragraphe, les rapports de production deviennent des forces de production : si les relations de production (fondamentalement, la répartition des dotations) sont, à un moment donné du développement, inefficaces (disons, si l’esclavage mène à un gâchis d’efforts), la production maximale qui peut être générée dans un tel système sera moindre que celle d’un système socialement plus efficace. La production est donc vue comme pleinement interdépendante avec la répartition. L’idée néoclassique que la production et la répartition puissent être strictement séparées et presque considérées indépendamment l’une de l’autre est démolie. C’est le nerf de la guerre et, je pense, la raison de la divergence entre les écoles classique et néoclassique dans leurs conceptions qu’elles ont des inégalités et dans le plus ou moins grand intérêt qu’elles ont pour ces dernières.

Les choses changent, mais pas aussi vite qu’elles le devraient. Nous n’avons toujours pas de manuels, ni de cours qui traitent des inégalités de revenu et de richesse en tant que telles. Les inégalités sont souvent perçues comme une anomalie ou un problème qui n’est pertinent que pour les sociétés du "tiers-monde". C’est si clairement erroné qu’il est presque superflu de souligner à quel point c’est erroné. Mais aussi longtemps que ce n’est pas corrigé, la science économique continuera à ne pas faire bon ménage avec la vraie vie.

(1) Chose intéressante, et peut-être un brin ironique, l’optimum de Pareto, qui exclut à strictement parler toute redistribution (puisque toute redistribution des revenus perçus détériore la situation de quelqu’un) a été définie par la même personne qui introduisit l’étude empirique des inégalités interpersonnelles. »

Branko Milanovic, « Production and then distribution, or distribution and production together », in globalinequality (blog), 30 août 2019. Traduit par Martin Anota

« billets précédents - page 3 de 16 - billets suivants »