« Dans les précédents billets (ici, ici, ici et ici), nous avons retracé l'histoire des conflits et des institutions politiques en Turquie. La question qui se pose naturellement à l'économiste est de savoir comment tout cela a influencé l'économie turque. Ceci est particulièrement important pour comprendre pourquoi l'économie turque a connu d’assez bonnes performances macroéconomiques durant la dernière décennie - essentiellement depuis la crise économique et financière de la Turquie en 2001 et peut-être, non sans coïncidence, depuis que l'AKP (le Parti Justice et Développement ou Adalet ve Kalkinma Partisi) est venu au pouvoir en novembre 2002.

Le graphique suivant (…) montre l'évolution du PIB turc au cours des deux dernières décennies. (Le graphique montre le PIB en dollars américains en taux de change du marché ; en parité de pouvoir d’achat, l'augmentation du PIB de la Turquie depuis 2002 est moins prononcée, mais contraste toujours fortement avec la performance de l'économie turque dans les années quatre-vingt-dix).

GRAPHIQUE PIB par tête (en dollars)

Qu’est-ce qui explique le revirement ? Bien que les facteurs macroéconomiques standards, tels que la politique monétaire, les dépenses publiques, la confiance et la performance à l'exportation, sont sans aucun doute importants, nous pensons que les institutions économiques et l'ombre de la politique ont été tout aussi déterminants pour l'économie turque depuis le début du 21e siècle.

Comme nous l'avons dit ici, Atatürk et son parti, le CHP (le Parti républicain du peuple ou Cumhuriyet Halk Partisi), ont mis en place un projet de construction d'État, en modernisant l'économie et en renforçant le contrôle de l'Etat sur l'économie et la société. Mais cela n'implique pas la création d'institutions politiques ou économiques inclusives. Même (…) le CHP a encouragé l'industrialisation et amélioré certains aspects des institutions économiques turques, l'État a joué un rôle majeur dans l'économie et a été certainement plus qu’un partenaire d’égal à égal pour l'entreprise privée. Pour les entreprises, les liens avec le CHP, qui accordait d'importantes subventions et protections, étaient souvent aussi importants que l'innovation entrepreneuriale. Comme semble commun avec d’autres épisodes de "capitalisme d'Etat" (comme nous l'avons dit ailleurs), le motif derrière le contrôle de l'Etat n'était pas seulement idéologique, mais ce contrôle s’explique en partie par la volonté des élites du CHP de garder le contrôle sur l'économie et la société.

Un tournant important a été l'élection du DP (Parti démocratique ou Demokrat Parti) dans les années cinquante qui a non seulement marqué le début de l'ascension politique des "Turcs noirs" , mais également desserré le contrôle de l'Etat et encouragé et soutenu les entrepreneurs d’Asie mineure. Le résultat a été un boom économique majeur au cours du premier mandat du DP.

Mais il serait erroné de voir le DP comme le signe avant-coureur d'une inclusion économique. (…) Tout d'abord, le DP n’a pas cherché à contester le monopole de plusieurs sociétés établies. Deuxièmement, le DP a jugé politiquement opportun de créer des liens avec les entreprises et les propriétaires conservateurs dans un réseau de patronage clientéliste, qui a ensuite été perfectionné par son successeur, l'AP (Parti de la Justice ou Adalet Partisi). Troisièmement, se voyant comme assiégé et harcelé par les élites militaires et bureaucratiques du CHP, il n’a pas cherché à créer des institutions indépendantes de l'État, préférant, dans la mesure du possible, les garder sous son contrôle. Quatrièmement, une fois contesté sur le plan électoral, le DP n'a pas hésité à poursuivre des politiques macroéconomiques insoutenables, avec des coûts importants pour l'économie turque.

L'épisode du DP met en évidence une série de parallèles avec les tentatives ultérieures pour desserrer le contrôle de l'Etat sur l'économie et la société, poursuivie, quoique souvent timidement, par l'AP dans les années soixante et soixante-dix ; par l'ANAP (Parti de la Mère ou Anavatan Partisi) dans les années quatre-vingt ; et par l'AKP dans les années deux mille. Tout d'abord, ce sont ces partis, avec des racines dans les milieux conservateurs, qui parlaient très souvent au nom des « Turcs noirs ». Deuxièmement, ce sont ces partis qui ont amené un peu plus d’inclusivité économique, même si c'était souvent juste pour les entreprises. Toutefois, cela a toujours été limité, s’est accompagné de pratiques clientélistes et a quelques fois consisté à créer un autre groupe d'hommes d'affaires fortement connectés qui faisaient de l'argent grâce au soutien de l'Etat.

Un changement d'époque pour l'économie turque est venu sous le premier gouvernement de l'ANAP de Turgut Özal, qui a libéralisé l'économie plus que ses prédécesseurs, a levé toute une série de restrictions sur la création d'entreprise, a rendu la lire turque convertible et a encouragé la croissance des exportations. Entre 1983 et 1987, la croissance économique turque s’est accélérée rapidement, alimentée en partie par les exportations. Mais cette marée montante n'a pas levé tous les bateaux et ne s’est pas traduite par une amélioration générale du niveau de vie. Cette période a également vu les inégalités augmenter rapidement ; il n'y avait pas d’actions pour briser l'emprise des monopoles nationaux et les connexions ont continué à être la principale monnaie dans l'économie. En fait, pendant le règne de Özal, il y a eu une explosion de la corruption.

Une hypothèse (…) serait que le début du gouvernement de l'AKP ait permis une ouverture des opportunités économiques aux «tigres anatoliens », les entrepreneurs d’Asie mineure (…), sans précédents depuis au moins le premier mandat du DP. Ceci est bien illustré par l’essor de plusieurs organisations professionnelles représentant les petites et moyennes entreprises (…) comme le MÜSIAD (l’Association des Industriels et d’Hommes d'Affaires Indépendants) et le TUSKON (la Confédération des Industriels et Hommes d’Affaires de Turquie). Par exemple, le MÜSIAD s’est opposé dans le nom, dans la rhétorique et dans la réalité au TUSIAD, l'association des grandes et puissantes entreprises qui avait joué un rôle important dans l'économie et la politique turques dans les précédentes décennies. Le MÜSIAD, fondé en 1990, s’est agrandi et est devenu une force politique et économique à ne pas négliger sous l’AKP. Il est naturel de penser que cette plus forte concurrence, qui a élargi la fois la base géographique et sociale de l'entrepreneuriat, a contribué à la robuste performance économique au cours de la dernière décennie, même si là encore, il n'existe pas de preuve systématique à ce sujet. (La principale hypothèse concurrente, qui doit être étudiée, est que l’essor du MÜSIAD et du TUSKON s'est faite au détriment d'autres entreprises, par exemple, simplement en transférant les marchés publics de l'un à l'autre groupe d'entreprises, ce qui correspondrait davantage à un "jeu à somme nulle").

D'autres facteurs ont probablement contribué également à la croissance économique dans les années deux mille. Particulièrement importante est la poursuite des grandes réformes macroéconomiques qui avaient commencé sous le précédent gouvernement de coalition (en particulier dirigé par l'ancien ministre des Finances Kemal Dervis), principalement en réponse à la crise financière et économique en 2001. Ces réformes ont amené sous contrôle les finances publiques, le déficit budgétaire et l’inflation à deux chiffres (…). Plus largement, l'administration de l’AKP a poursuivi de saines politiques orthodoxes. En fait, dans certains domaines, elle est apparue assez agile, par exemple en protégeant les entreprises turques des répercussions de la récession mondiale en réduisant fortement (ou en poussant la Banque centrale turque à réduire fortement) les taux d'intérêt et en accroissant la demande intérieure. L'environnement macroéconomique stable et l'expansion du crédit aux consommateurs ont alimenté la croissance de la consommation, notamment celle de la classe moyenne turque en pleine croissance. La plus grande stabilité du gouvernement majoritaire sous l’AKP, en comparaison avec une série de gouvernements de coalition faibles et inefficaces d’avant 2002, aurait également contribué à la confiance des consommateurs et des entreprises.

Mais il ne faut pas exagérer les perspectives de l'économie turque. Elle a creusé de considérables déficits des comptes courants au cours des dernières années. Il y a aussi d'autres signes suggérant qu’elle ne sera pas capable de maintenir les taux de croissance des années deux mille et la croissance a déjà considérablement ralenti en 2012. En fait, il n'existe aucune preuve que la Turquie ait échappé à ce que certains aiment appeler "la trappe à revenu intermédiaire" (middle-income trap), et elle ne semble pas prête à atteindre les mêmes taux de croissance que l’Est asiatique, qui lui permettraient de combler l'écart avec les économies de l'Union européenne.

Nous croyons que cela reflète juste le fait que les institutions économiques et politiques turques sont encore loin d'être pleinement inclusives. Même si l'AKP a uniformisé d’une certaine façon les règles du jeu, en particulier en rendant les opportunités économiques plus largement accessibles aux petites et moyennes entreprises de l’Asie mineure, les problèmes politiques (…) demeurent énormes. En plus, les entreprises sont encore grandement redevables à l'Etat. Même si l'Etat est désormais contrôlé par l'AKP, plutôt que par l'habituelle élite "blanche", les conséquences sont les mêmes : le gouvernement ou l'Etat peuvent toujours choisir les gagnants ou annuler au dernier moment des contrats (…). Il peut également alourdir la charge fiscale des entreprises avec lesquelles il entre en conflit (cf. l’amende infligée au groupe de presse Doğan).

D'importants problèmes structurels continuent également de peser sur l'économie turque. Selon le rapport "Doing Business" de la Banque mondiale, la Turquie est encore un mauvais endroit pour faire des affaires ou pour aller au tribunal. Le pouvoir judiciaire est très inefficace, arbitraire et pire encore, biaisé. Ces obstacles à la croissance économique attendent toujours une réforme (…). La Turquie a encore un long chemin à parcourir pour avoir des institutions inclusives. Cela sape nécessairement son potentiel de croissance. »

Daron Acemoglu et James Robinson, « The political economy of Turkey », in Why Nations Fail (blog), 27 février 2013. Traduit par M.A.

Tag - institutions

mercredi 3 juillet 2013

L’économie politique de la Turquie

Par Martin Anota le mercredi 3 juillet 2013, 23:41

samedi 11 mai 2013

Les crises financières et la survie politique à long terme

Par Martin Anota le samedi 11 mai 2013, 11:46

« Les récentes crises financières ont violemment démontré que leurs répercussions politiques peuvent être particulièrement puissantes. Pourtant, notre compréhension de ces conséquences reste étonnamment rudimentaire. Les travaux existants qui portent sur les aspects politiques des crises financières et économiques sont pour la plupart d’entre eux de nature qualitative et ne s’intéressent généralement qu’à certaines périodes, certains pays et certaines régions. (…) Il en résulte un manque de connaissances (…) pour ce qui devrait être des questions centrales en économie politique : comment les crises financières affectent-elles les régimes politiques et leurs institutions ? comment la relation entre les crises financières et la politique varie-t-elle à long terme ?

(…) Le temps importe énormément parce que les attentes que l’élite et plus largement la société nourrissent à l’égard des gouvernements lorsqu’il s’agit de réagir aux crises ont profondément changé au cours du siècle passé, remodelant ainsi de manière fondamentale la relation entre les crises, les institutions, la mondialisation et la politique. (…) Le temps et les attentes de la société importent de façon cruciale et inattendue. Les plus fortes attentes que la société exprime en ce qui concerne la prévention et l’atténuation des crises ont relevé la barre pour les gouvernements en place, si bien qu’il est devenu de plus en plus difficile pour ces derniers de survivre aux crises, toute chose égale par ailleurs. Paradoxalement, l'amélioration de la connaissance économique a été une épée à double tranchant pour les politiciens : les gouvernements ont désormais plus de chance que par le passé d'éviter les profondes dépressions, mais cette amélioration dans les politiques publiques n’a pas toujours récompensé les gouvernants en place. Au contraire, (…) les gouvernements qui ne parviennent pas à répondre efficacement aux crises financières ont connu des taux de sanction politique beaucoup plus élevés que par le passé. (…)

Les économistes se sont particulièrement penchés sur les causes de la crise financière. Les travaux antérieurs ont notamment examiné comment les défaillances de marché, les cadres institutionnels et les actions politiques ont pu contribuer à la fragilité financière et à la crise. Depuis la crise mondiale de 2008, de nombreuses études ont analysé comment les lacunes de la réglementation prudentielle et les cycles de crédit dans les pays avancés ont pu contribuer aux crises. Certains économistes, notamment Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff (2009), ont également considérablement élargi notre compréhension des répercussions économiques que peuvent avoir les crises financières. (…) Ces études ne se sont toutefois pas penchées sur les conséquences politiques de ces crises.

Il y a aussi toute une littérature d'économie politique qui explore la relation entre les crises économiques et la politique. Elle considère les récessions comme de mauvaises nouvelles pour les responsables politiques, même si ces derniers disposent de divers moyens pour atténuer leurs répercussions, y compris les outils anticycliques de politique économique. Toutefois, à notre connaissance, les crises financières en tant que telles n’ont reçu que peu d'attention dans cette littérature. Comme Reinhart et Rogoff le notent, les crises financières ont tendance à être des "accélérateurs de récession" (recession accelerators), il est donc important de distinguer leurs répercussions de celles des récessions normales.

En science politique, la littérature sur le "vote économique" (economic voting) s’avère également pertinente pour notre propos. Cette littérature est divisée lorsqu’il s’agit de savoir si les électeurs sont orientés de façon rétrospective ou prospective et elle est divisée sur leur degré de rationalité. Toutes les écoles de cette littérature considèrent les crises économiques comme de mauvaises nouvelles pour les gouvernements en place, mais pas pour les mêmes raisons. L'école du "vote rétrospectif" (retrospective voting) soutient que lors des élections les électeurs évaluent la performance des gouvernants en se basant sur des mesures simples de la performance économique passée, en se demandant par exemple si leur situation économique s'est améliorée ou bien détériorée depuis les précédentes élections. Les électeurs rétrospectifs seraient susceptibles de blâmer les gouvernants en place pour la détérioration des perspectives économiques qui fait suite aux crises. L'école du "vote prospectif" (prospective voting) soutient que les électeurs sont plus rationnels et davantage tournés vers l'avenir et qu’ils évaluent la capacité des candidats ou des partis en compétition à gérer à l’avenir l'économie. Une troisième école de pensée associée à la notion de "rétrospection aveugle" (blind retrospection) développée par Achen et Bartels (2004) est moins optimiste quant à la capacité des électeurs à évaluer et à comprendre les faits économiques et les relations causales. Ils affirment que "les électeurs sanctionnent régulièrement les gouvernements pour des actes de Dieu , y compris les sécheresses, les inondations et les attaques de requins". Néanmoins, la punition est susceptible de suivre les crises économiques, qu’elles soient interprétées ou non comme le fait de l’homme.

Une grande partie de cette littérature (...) omet généralement une quatrième possibilité : la propension des citoyens à sanctionner les gouvernants peut varier au cours du temps, en réponse aux changements des conditions sociales, du savoir économique et de leurs propres attentes à l’égard des gouvernants. Que le comportement des électeurs (ou plus généralement des citoyens) soit avant tout un produit de préoccupations prospectives ou rétrospectives devrait dépendre de la nature des attentes qu’ils nourrissent à l’égard des gouvernants. Pour les deux écoles, il y a une présomption que les citoyens s'attendent à ce que les gouvernements aient à la fois les moyens et la responsabilité de prévenir les mauvais résultats économiques, par exemple que les gouvernements peuvent et doivent prévenir et gérer les crises financières en utilisant des outils tels que la réglementation bancaire, les garanties, la politique monétaire et la politique budgétaire. Si ces anticipations s'enracinent, même les électeurs jusque-là "aveuglément rétrospectifs" pourraient être plus enclins à punir les gouvernements qui ont échoué à prévenir les crises financières. (…)

Il est possible que (...) la propension des citoyens à sanctionner les gouvernants après les crises augmente (…) parce qu’ils considèrent les crises comme une preuve d'incompétence de la part des gouvernants (…). Les conséquences catastrophiques de la Grande Dépression et de l'effondrement subséquent du système financier aux Etats-Unis et dans une grande partie de l'Europe continentale ont donné lieu à une série de nouvelles initiatives réglementaires et promesses politiques pour empêcher que de telles crises ne se reproduisent. Durant les trois décennies après 1945, les crises bancaires systémiques étaient rares, mais depuis le début des années 1970, elles sont redevenues beaucoup plus fréquentes. Bref, la reprise récente des crises bancaires pourrait être perçue par les citoyens comme particulièrement mal venue et entraîne des taux de punition politique beaucoup plus élevés que dans le passé. (...)

Nous (…) affirmons qu’il y a une rupture structurelle au milieu du vingtième siècle dans la relation entre les crises bancaires et les perspectives de survie des gouvernements en place. (…) Contrairement aux affirmations de l'école de la rétrospection aveugle et de ses détracteurs, les crises bancaires au dix-neuvième siècle (…) n'ont pas été associées à un changement plus fréquent des gouvernants au pouvoir (…). Tout ceci change après 1945 parce que (…) les citoyens de nombreux pays nourrissent de plus en plus d’attentes à l’égard des gouvernements en ce qui concerne la stabilisation économique et financière. (…) L'expérience de la Grande Dépression et la montée de nouvelles idées politiques a suscité un changement brusque et généralisé. (…) Bien que la diffusion des techniques et outils de stabilisation macroéconomique et financière aient réduit la probabilité et la sévérité des crises financières, le renforcement des attentes de la société en matière de prévention et de gestion des crises a annulé les avantages politiques que pouvaient en retirer les gouvernements en place. En effet, du fait des plus fortes attentes de la société en matière de gestion et d'atténuation des crises, les gouvernants sont désormais beaucoup plus vulnérables lorsqu’ils sont perçus comme incapables de réagir efficacement en raison de l'impasse politique.

(…) La survie des gouvernants face aux crises financières n'est pas seulement affectée par les facteurs institutionnels et matériels qui ont reçu le plus d'attention dans la littérature. (…) Le renforcement des attentes de la société après l'expérience de la Grande Dépression était une condition préalable à ce que les facteurs institutionnels clarifiant la responsabilité du gouvernement prennent de l'importance. Cette combinaison d'apprentissage sociétal avec des caractéristiques institutionnelles particulières met les gouvernements de l'ère moderne face à des dilemmes particulièrement délicats lorsqu’éclate une crise économique. De même, (…) les plus fortes attentes de la société en matière de politique gouvernementale se combinent avec les plus forts enjeux matériels (…) dans la stabilisation économique et financière pour rendre plus urgente une préoccupation des citoyens : les gouvernements doivent répondre efficacement aux crises financières pour atténuer leurs conséquences sur les revenus, sur l'emploi et sur la richesse. Les gouvernements qui ne le font pas et qui risquent ainsi de voir se répéter la catastrophe socio-économique de l'entre-deux guerres sont les plus susceptibles d’être punis. En bref, même si nous ne nions pas l'importance des facteurs institutionnels et matériels (…), nous suggérons que c'est seulement en adoptant une perspective dynamique de long terme que nous pouvons correctement saisir leur signification. (…)

Si les attentes de la société se sont autant accrues (…), représentent-elles une "cage de fer" pour les gouvernements à l'époque moderne ou bien les politiciens peuvent-ils trouver des moyens pour échapper à leurs conséquences ? Si les citoyens modernes attendent beaucoup plus du gouvernement, les politiciens peuvent réagir en tentant de rejeter le blâme sur d'autres, en remodelant l'environnement institutionnel et politique dans lequel ils gouvernent, et en essayant de remodeler ou de réduire les attentes que peut nourrir la société. (...) Depuis 2008, certains gouvernements en Europe ont pu rejeter le blâme sur les acteurs externes exigeant l’austérité en échange de prêts. Mais (…) ce n'est pas systématiquement le cas pour les gouvernants qui font face aux crises bancaires dans les systèmes dominés par l’exécutif. Par exemple, ce ne fut pas le cas pour le Parti républicain aux élections présidentielles américaines de 2008. (…) Aujourd’hui, les citoyens attendent simplement des gouvernements qu’ils empêchent les effondrements catastrophiques de l’emploi et des prix d’actifs indépendamment des contraintes politiques formelles de ou des tentations de rejeter la faute.

Il semble alors être plus impérieux pour les gouvernements (…) de réduire les attentes de la société. Jusqu'à 2008, les divers gouvernements qui se sont succédé en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ont cherché durant plusieurs décennies à réduire l'intervention étatique sur les marchés (en particulier sur les marchés financiers) et à réduire les attentes quant à leur capacité à réguler l’activité économique. Lorsque la crise a frappé, cependant, pour reprendre les célèbres paroles du président de la Fed Ben Bernanke, "il n'y a pas d'athées dans les tranchées, ni d’idéologues dans les crises financières". Comme il l’a suggéré, même les gouvernements qui étaient jusque-là d'obédience (néo)libérale sont revenus au type d’intervention à grande échelle d'après-guerre pour sauver des centaines de sociétés financières et non financières, pour stabiliser les prix des actifs financiers et pour s'engager dans une politique macroéconomique expansionniste sans précédents. Certes, le sauvetage des banques était souvent très impopulaire, mais les élites politiques ont estimé qu’elles n'avaient guère le choix pour contenir le chômage et la déflation (…).

Ceci suggère que de fortes attentes sont profondément ancrées dans le discours politique moderne et que l'espace est limité pour les dirigeants politiques de façonner (…) les croyances et les attentes qui sont collectivement partagées après la Seconde Guerre mondiale. (…) Ce serait trop s’avancer que de décrire le renforcement des attentes de la société à l’égard du gouvernement comme une cage de fer, mais selon nous, lorsque celles-ci se combinent avec des institutions politiques particulières, elles ont eu de puissantes conséquences. Il est nécessaire d’approfondir davantage l’étude pour expliquer pourquoi de fortes attentes semblent avoir été si "collantes". C'est peut-être parce qu’elles sont renforcées par l'intérêt matériel : comme les classes moyennes ont accumulé un stock toujours plus important de ressources financières, de logement et de capital humain au cours du vingtième siècle, elles jugent que la stabilisation financière et macroéconomique constitue un enjeu toujours plus pressant. En fin de compte, (...) les hommes politiques qui ne répondent pas à (…) ces attentes peuvent souffrir d'un déficit de légitimité qui les prive du pouvoir. »

Jeffrey M. Chwieroth et Andrew Walter (2013), « From low to great expectations: Banking crises and partisan survival over the long run ».

aller plus loin… lire leur colonne « Banking crises and political survival over the long run – why Great Expectations matter », in VoxEU.org, 10 mai 2013.

lundi 4 mars 2013

Pourquoi les institutions sont le principal déterminant de la croissance à long terme

Par Martin Anota le lundi 4 mars 2013, 19:49 - Développement

« Que sont exactement les institutions ? Douglas North (1990) en fournit la définition suivante : “Les institutions sont les règles du jeu dans une société ou, plus formellement, elles sont les contraintes humainement conçues qui façonnent l’interaction humaine. (…) Par conséquent, elles structurent les incitations dans l’échange humain, que celui-ci soit politique, social ou économique”.

Les institutions économiques d’une société, telles que la structure des droits de propriété et la présence et perfection des marchés, sont d’une importance primordiale pour les résultats économiques. Les institutions économiques sont importantes car elles influencent la structure des incitations économiques dans la société. Sans droits de propriété, les individus ne seront pas incités à investir dans le capital physique ou humain ou à adopter des technologies plus efficaces. Les institutions économiques sont aussi importantes parce qu’elles aident à allouer les ressources à leurs usages les plus efficaces, elles déterminent qui obtient les profits, les revenus et les droits résiduels de contrôles. Lorsque les marchés sont inexistants ou ignorés (comme ils le furent en Union soviétique par exemple), les gains du commerce seront non exploités et les ressources mal allouées. Les sociétés avec les institutions économiques qui facilitent et encouragent l’accumulation de facteurs de production, l’innovation et l’allocation efficace des ressources vont prospérer. Les institutions économiques, ou plus largement les institutions, sont endogènes : elles sont, du moins en partie, déterminées par la société ou par l’un de ses segments. Par conséquent, s’interroger sur pourquoi certaines sociétés sont plus pauvres que d’autres revient à s’interroger sur pourquoi certaines sociétés ont de bien « pires institutions économiques » que d’autres. (...)

1. Les institutions économiques sont importantes pour la croissance économique parce qu’elles forment les incitations auxquelles les acteurs économiques clés de la société sont soumis. En particulier, elles influencent les investissements dans le capital humain et physique et l’organisation de la production. Bien que les facteurs culturels et géographiques puissent aussi importer pour la performance économique, les différences entre les institutions économiques sont une source majeure de différences entre les pays dans la croissance économique et la prospérité. Les institutions déterminent non seulement le potentiel de croissance de l’économie, mais aussi un éventail de résultats économiques, notamment la répartition des ressources dans le futur, c’est-à-dire la répartition de la richesse, du capital physique ou du capital humain. En d’autres mots, elles influencent non seulement la taille du gâteau agrégé, mais aussi comment le gâteau est réparti entre les différents groupes et individus dans la société.

2. Les institutions économiques sont endogènes. Elles sont déterminées comme choix collectifs de la société, en grande partie pour leurs répercussions économiques. Cependant, rien ne garantit que tous les individus et tous les groupes vont préférer le même ensemble d’institutions économiques parce que, comme nous l’avons précédemment noté, différentes institutions économiques ne mènent pas à une même répartition des ressources. Par conséquent, il va typiquement y avoir un conflit d’intérêt entre divers groupes et individus sur le choix des institutions économiques. Ainsi, comment les initiations économiques sont-elles déterminées à l’équilibre ? S’il y a, par exemple, deux groupes avec des préférences opposées concernant l’ensemble d’institutions économiques, les préférences de quel groupe vont prévaloir ? La réponse dépend du pouvoir politique des deux groupes. Bien que l’efficacité relative d’un ensemble d’institutions économiques par rapport à un autre puisse jouer un rôle dans ce choix, le pouvoir politique va être l’ultime arbitre. Quel qu’il soit, le groupe qui possède le plus de pouvoir politique est susceptible d’obtenir l’ensemble d’institutions économiques qu’il préfère. (…)

3. (…) Il y a des intérêts conflictuels sur la répartition des ressources et par conséquent indirectement sur l’ensemble d’institutions économiques. Mais pourquoi les groupes avec des intérêts conflictuels ne s’accordent-ils par sur l’ensemble d’institutions économiques qui maximise la croissance agrégée (la taille du gâteau agrégé) et utiliseraient alors leur pouvoir politique simplement pour déterminer la répartition des gains ? Pourquoi l’exercice du pouvoir politique mène-il à des inefficacités économiques et mêmes à la pauvreté ? (…) Il y a des problèmes d’engagement inhérents à l’usage du pouvoir politique. Les individus qui ont le pouvoir politique ne peuvent s’engager à ne pas l’utiliser dans leurs meilleurs intérêts et ce problème d’engagement crée une inséparabilité entre l’efficience et la répartition parce qu’aucun transfert (…) crédible ne peut être réalisé pour compenser les conséquences d’un ensemble particulier d’institutions économiques sur la répartition.

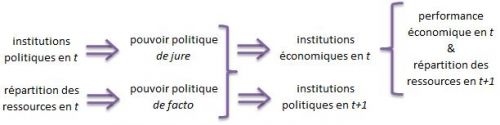

4. La répartition du pouvoir politique dans la société est aussi endogène, cependant. Dans notre cadre, il est utile de distinguer entre les deux composantes du pouvoir politique : (…) le pouvoir (institutionnel) de jure et le pouvoir politique de facto. Ici le pouvoir politique de jure se réfère au pouvoir qui trouve son origine dans les institutions politiques dans la société. Les institutions politiques, tout comme les institutions économiques, déterminent les contraintes et incitations touchant aux acteurs clés, mais cette fois-ci dans la sphère politique. Des exemples d’institutions politiques comprennent la forme du gouvernement (par exemple, démocratie versus dictature ou autocratie) et l’ampleur des contraintes pesant sur les politiques et les élites politiques. Par exemple, dans une monarchie, les institutions politiques allouent tout le pouvoir politique de jure au monarque et placent peu de contraintes sur son exercice. Une monarchie constitutionnelle, par contraste, correspond à un ensemble d’institutions politiques qui affecte une partie du pouvoir politique du monarque au parlement, ce qui contraint effectivement le pouvoir politique du monarque. (…)

5. Il y a plus de pouvoir politique que d’institutions politiques, cependant. Un groupe d’individus, même s’ils n’ont pas obtenus de pourvoir politique des institutions politiques (…) peuvent néanmoins posséder du pouvoir politique. Plus précisément, ils peuvent se révolter, utiliser des armes, engager des mercenaires, coopter les militaires ou utiliser des protestations économiquement coûteuses, mais largement pacifiques, afin d'imposer leur volonté sur la société. Nous nous référons à ce type de pouvoir politique comme le pouvoir politique de facto, qui a lui-même deux sources. Premièrement, il dépend de la capacité du groupe en question à résoudre son problème d'action collective, c'est-à-dire à assurer que les gens agissent ensemble, même quand chaque individu peut avoir une incitation à se comporter en passager clandestin. Par exemple, les paysans du Moyen Age, qui n’ont reçu aucun pouvoir politique par la Constitution, purent parfois résoudre le problème d'action collective et entreprendre une révolte contre les autorités. Deuxièmement, le pouvoir de facto d'un groupe dépend de ses ressources économiques, qui déterminent à la fois leur capacité à user (ou abuser) des institutions politiques existantes et aussi leur capacité à recruter et à utiliser la force contre les différents groupes. (…)

6. Cela nous amène à l'évolution (…) des institutions politiques (…). Les institutions politiques et la répartition des ressources (…) changent généralement assez lentement, et plus important encore, ils déterminent les institutions économiques et les performances économiques à la fois directement et indirectement. Il est facile de saisir leur effet direct. Si les institutions politiques placent tout le pouvoir politique entre les mains d'une seule personne ou d’un petit groupe, les institutions économiques qui assurent la protection des droits de propriété et l'égalité des chances pour le reste de la population sont difficiles à maintenir. (…)

Les institutions politiques déterminent la répartition du pouvoir politique de jure, qui à son tour affecte le choix des institutions économiques. Ce cadre présente donc un concept naturel de hiérarchie des institutions, avec les institutions politiques qui influent sur les institutions économiques à l’équilibre, ces dernières déterminant alors les résultats économiques.

Les institutions politiques, bien qu’évoluant lentement, sont aussi endogènes. Les sociétés en transition de la dictature à la démocratie (…) changent leurs constitutions pour modifier les contraintes pesant sur les détenteurs du pouvoir. Puisque, comme les institutions économiques, les institutions politiques sont des choix collectifs, la répartition du pouvoir politique dans la société est le principal déterminant de leur évolution. Cela crée une tendance à la persistance : les institutions politiques allouent le pouvoir politique de jure ; ceux qui détiennent le pouvoir politique influencent l'évolution des institutions politiques et ils vont généralement choisir de maintenir les institutions politiques qui leur donnent le pouvoir politique. Cependant, le pouvoir politique de facto crée parfois des changements dans les institutions politiques. Bien que ces changements soient parfois discontinus (par exemple quand un déséquilibre de pouvoir conduit à une révolution ou lorsque la menace d’une révolution conduit à d'importantes réformes dans les institutions politiques), ils influencent souvent simplement la manière par laquelle les institutions politiques existantes fonctionnent ; par exemple si les règles fixées dans une constitution particulière sont respectées comme dans la plupart des démocraties fonctionnelles ou bien ignorées comme dans l’actuel Zimbabwe. (…)

Il y a deux sources de persistance dans le comportement du système. D'une part, les institutions politiques sont durables et, typiquement, un changement suffisamment important dans la répartition du pouvoir politique est nécessaire pour provoquer un changement dans les institutions politiques, par exemple la transition de la dictature à démocratie. D’autre part, quand un groupe est particulièrement riche par rapport aux autres, cela va accroître son pouvoir politique de facto et lui permettre de faire émerger les institutions économiques et politiques favorables à ses intérêts. Cela aura tendance à reproduire dans le futur les inégalités de richesse initiales. En dépit de ces tendances à la persistance, il demeure un potentiel de changement. En particulier, les "chocs" (notamment les changements dans les technologies et dans l'environnement international) qui modifient l'équilibre du pouvoir politique (de facto) dans la société peuvent entraîner des changements majeurs dans les institutions politiques et par conséquent dans les institutions économiques et la croissance économique. (...)

(…) Pourquoi certaines sociétés choisissent les “bonnes institutions économiques” ? A ce stade, nous devons être plus spécifiques quant à la définition des bonnes institutions économiques. (…) Les sociétés où seulement une très petite fraction de la population dispose de droits de propriété bien élaborés n’ont pas de bonnes institutions économiques. (…) Avec cette définition des bonnes institutions économiques comme garantes des droits de propriété pour un large sous-ensemble de la société, notre cadre nous amène à (...) une réponse pour notre question fondamentale. Premièrement, les institutions politiques qui placent des contrôles sur les détenteurs du pouvoir politique (par exemple, en créant un équilibre des pouvoirs dans la société) sont utiles pour l’émergence de bonnes institutions économiques. Ce résultat est intuitif ; sans contrôles sur le pouvoir politique, les détenteurs du pouvoir sont plus susceptibles d’opter pour un ensemble d’institutions économiques qui sont bénéfiques pour eux-mêmes, mais qui s’avèrent préjudiciables pour le reste de la société, qui va typiquement échouer à protéger les droits de propriété d’un large sous-ensemble de la population. Deuxièmement, de bonnes institutions économiques sont le plus susceptible d’émerger lorsque le pouvoir politique est entre les mains d’une groupe relativement large avec de significatives opportunités d’investissement. (…) Toute chose égale par ailleurs, dans ce cas, les détenteurs du pouvoir vont eux-mêmes bénéficier de la protection des droits de propriété. Troisièmement, les bonnes institutions économiques sont le plus susceptible d’apparaître et de persister lorsque les détenteurs du pouvoir ne peuvent extraire que peu de rentes du reste de la société, puisque de telles rentes les encourageraient à opter pour un ensemble d’institutions économiques qui rendent l’expropriation des autres possible. (...) Les institutions politiques sont essentielles non seulement parce qu’elles déterminent les contraintes sur l’usage du pouvoir politique (de facto et de jure), mais aussi quels groupes détiennent le pouvoir politique de jure dans la société. »

Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson, « Institutions as the fundamental cause of long-run growth », NBER working paper, n° 10481, mai 2004.

page 2 de 2 - billets suivants »