« (…) À la fin des années 1970, le livre de Richard Freeman, The Overeducated American, publié en 1976, avait largement familiarisé les universitaires et les profanes avec le fait que la prime salariale des diplômés du supérieur avait fortement chuté aux États-Unis tout au long de la décennie ; celle-ci avait tellement baissé que, selon Freeman, le rendement social marginal de l’envoi d’un plus grand nombre d’étudiants américains à l’université était devenu négatif.

La décennie suivante, les économistes ont donc été surpris de constater que la prime salariale des diplômés avait inversé sa trajectoire seulement trois ans après que le livre de Freeman ait été publié : entre 1979 et 1987, l’écart salarial hebdomadaire entre les jeunes hommes diplômés d’université et les jeunes hommes ayant au maximum douze années de scolarité a augmenté de 30 % (Katz et Murphy, 1992), faisant ainsi plus que compenser sa baisse de la décennie précédente. Comme Katz l’écrira plus tard, loin de se limiter à une augmentation des écarts d’éducation, la montée des inégalités était "fractale" : quelle que soit la finesse avec laquelle on découpe les données, des dimensions supplémentaires d’une hausse des inégalités émergent dans cette tranche (Katz, 1994).

Comprendre les origines de la montée des inégalités est sans doute devenu la cause motrice de l’économie du travail contemporaine (et, en fait, d’une grande partie des domaines de science économique et des sciences sociales connexes) pendant une grande partie des deux décennies suivantes. Katz a été l’un des premiers chercheurs à reconnaître l’importance monumentale de l’augmentation des inégalités salariales. Aucun chercheur n’a joué un rôle plus générateur ou d’autorité dans cette quête que Lawrence Katz. La liste ci-dessous donne un aperçu de la profondeur et de l'étendue de ses contributions sur ce sujet :

• Il a quantifié les contributions fondamentales des changements de la demande et de l'offre de travail dans la hausse des inégalités salariales (Katz et Murphy, 1992).

• Il a évalué l’impact de l'immigration et du commerce international sur la structure des salaires (Borjas et al., 1992 ; 1996 ; 1997).

• Il a examiné le lien entre les inégalités de revenu et les inégalités de consommation (Cutler et Katz, 1992).

• Il a comparé les changements dans les structures salariales d'un pays à l'autre pour comprendre les sources de l'augmentation des inégalités (Katz et Revenga, 1989 ; Freeman et Katz, 1994 ; Katz et al., 1995).

• Il a exploré l’impact passé et contemporain du changement technologique sur les demandes de compétences (Goldin et Katz, 1998 ; Autor et al., 1998).

• Il a synthétisé la littérature naissante sur la montée des inégalités dans les pays industrialisés (Katz et Autor, 1999).

• Il a documenté et interprété la "polarisation" du marché du travail (Autor et al., 2006 ; 2008).

• Il a analysé la baisse de la part du travail dans le revenu national aux États-Unis et en Europe (Autor et al., 2017, ; 2020).

• Il a intégré l'histoire des établissements d'enseignement publics et privés, l'investissement en capital humain, la technologie, les exigences de compétences et la structure salariale tout au long du vingtième siècle (Goldin et Katz, 1996 ; 2000 ; 2008 ; Autor et al., 2020).

• Bien entendu, cette liste ne rend pas compte du rôle de guide intellectuel que Katz a joué pour d'autres chercheurs en tant que rédacteur en chef du Quarterly Journal of Economics, revue où il a façonné une grande partie des principales recherches publiées à propos des inégalités salariales au cours des trois dernières décennies.

Parmi ces nombreuses contributions distinguées, l'article de Katz publié dans le Quarterly Journal of Economics en 1992 avec Kevin Murphy, "Changes in relative wages, 1963–1987 : Supply and demand factors", a fixé l'ordre du jour de beaucoup de choses qui ont suivi. En établissant à la fois un ensemble de faits fondamentaux sur la montée des inégalités et un dispositif conceptuel pour l’interpréter, cet article a guidé la recherche menée les trois décennies les trois décennies suivantes. Publié au début du débat sur les causes de la hausse des inégalités, il expose l’énoncé de mission suivant qui montre clairement pourquoi le document a eu un tel impact :

"Dans cet article, nous examinons jusqu’où l’on peut aller pour expliquer les changements récents dans les salaires relatifs aux États-Unis en utilisant un cadre simple d’offre et de demande. Plutôt que de nous focaliser seulement sur les changements des salaires relatifs au cours des années 1980, nous analysons les variations des salaires relatifs sur une période plus longue de 25 ans, de 1963 à 1987. En examinant cette période plus longue, nous sommes en mesure d'évaluer la capacité des explications concurrentes à expliquer plusieurs observations à propos des salaires (telles que la baisse de la prime salariale des diplômés du supérieur dans les années 1970, puis sa hausse dans les années 1980), ainsi que les différences dans le calendrier des changements dans les écarts salariaux." (Katz et Murphy, 1992)

Plutôt que de se concentrer sur des causes uniques, telles que le salaire minimum, les syndicats, le commerce international ou la révolution informatique (qui ont toutes fait l'objet d'autres articles contemporains), Katz et Murphy ont adopté une approche d'équilibre général, centrée sur le rôle des forces de marché fondamentales. Même si leur approche n’excluait pas d’autres explications complémentaires ou contributives, elle constituait le fondement sur lequel ces récits reposeraient idéalement. En outre, plutôt que de tenter d'"expliquer" seulement la récente période de montée des inégalités, Katz et Murphy ont fait remonter la bande (littéralement, la bande à 9 pistes !) jusqu'en 1963, soit aussi loin que l'enquête annuelle sur la population (Current Population Survey) le permettait. Leurs données incluaient donc une période de stabilité des inégalités salariales avant 1970, une période de diminution des inégalités salariales de 1970 à 1979 et une période de hausse des inégalités salariales à partir de 1979. Si ces tendances disparates pouvaient être réconciliées avec une explication unifiée, cela constituerait une réussite majeure.

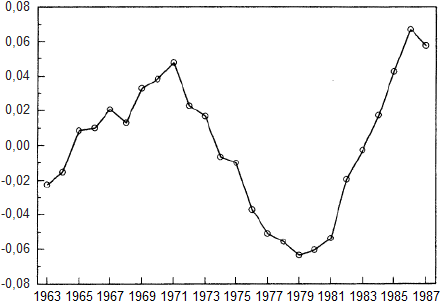

GRAPHIQUE 1 Prime salariale des diplômés de l'université expurgée de sa tendance

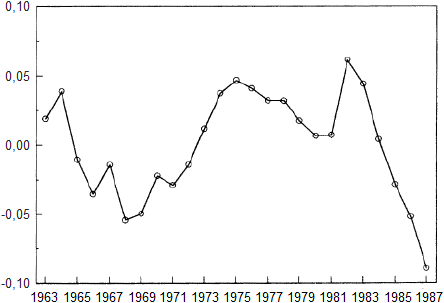

(...) Le graphique 1 montre le phénomène à expliquer : la hausse, puis la baisse, puis la hausse de la prime salariale des diplômés aux États-Unis, ici purgée de toute tendance temporelle. Le graphique 2 représente la variable explicative clé candidate, à savoir le logarithme de l’offre relative de diplômés de l’université, également purgée d’une tendance temporelle. Une comparaison des graphiques 1 et 2 révèle que ces tracés sont proches d’images miroirs. Lorsque l’offre relative des collèges ralentit par rapport à la tendance, la prime salariale des diplômés augmente par rapport à la tendance, et vice versa lorsque l’offre relative de diplômés s’accélère.

GRAPHIQUE 2 Offre relative de diplômés de l'université

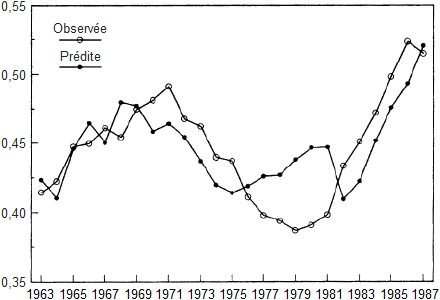

GRAPHIQUE 3 Prime salariale des diplômés de l'université observée versus prédite

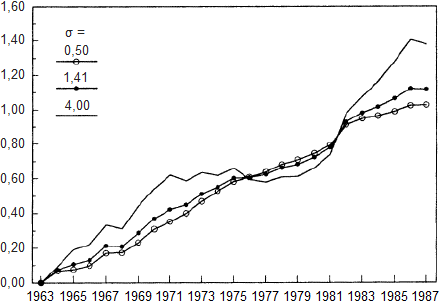

Les graphiques 3 et 4 rassemblent ces éléments et montrent que l'on peut expliquer dans une large mesure l'évolution de la prime salariale des diplômés en postulant une tendance positive sous-jacente constante dans la demande relative qui, en l'absence d'une augmentation proportionnelle de l'offre, pousse cette prime salariale à la hausse. À l’inverse, lorsque l’offre dépasse cette tendance, comme cela s’est produit dans les années 1970, la prime diminue et lorsque l’offre ralentit, comme ce fut le cas dans les années 1980, la prime augmente.

GRAPHIQUE 4 Demande relative de diplômés de l'université

Notez le travail critique effectué ici par la tendance, qui capture le mouvement de la courbe de demande relative. Le fait qu’elle soit positive implique qu’il existe un puissant courant sous-jacent de "progrès technique biaisé en faveur des compétences" (skill-biased technological change) qui est essentiel pour comprendre l’évolution de la structure des salaires. Quelle est la force de ce courant sous-jacent ? Le graphique 4 fournit la réponse. (…) La tendance temporelle apparaît remarquablement linéaire (cf. la série marquée de points noirs pleins). L’implication : l’augmentation soudaine des inégalités de revenus liées à l’éducation aux États-Unis après 1979 n’était pas due à une accélération de la demande de travailleurs diplômés de l’université, mais plutôt à une décélération de leur offre relative.

C’est une conclusion remarquablement claire et puissante. De plus, ce n’est sans doute pas ce à quoi s’attendaient la plupart des chercheurs. Avant Katz et Murphy, la littérature était essentiellement axée sur des facteurs liés à la demande, notamment la technologie et le commerce international, et sur des facteurs institutionnels, tels que les syndicats et le salaire minimum. (Ce qui ne veut pas dire que ces éléments n’étaient pas importants : il a été démontré de manière convaincante qu’ils contribuent tous à l’évolution des inégalités salariales.)

Ces explications ont négligé l’autre lame des ciseaux marshalliens (les changements séculaires dans l’offre de nouveaux diplômés de l’université), mais ce fut cette lame qui effectuait la coupe. C’est l’optique d’équilibre général que Katz et Murphy ont appliquée au problème (en prenant en compte les deux lames des ciseaux) qui a fait émerger la solution.

En retraçant l’histoire de cette conclusion remarquable, il est difficile de s’empêcher de remarquer deux ironies. Premièrement, même si (nous le soupçonnons) il s’agit de l’article sur l’économie du travail publié dans les années 1990 qui ait été le plus cité, ses principales conclusions échappent souvent au lectorat universitaire. D’après notre expérience, de nombreux chercheurs considèrent que Katz et Murphy fournissent la preuve cruciale que l’augmentation des inégalités salariales dans les années 1980 tenait au progrès technique biaisé en faveur des compétences. Ce n’est pas entièrement faux (la demande relative de main-d’œuvre diplômée était en hausse), mais cela passe à côté de l’essentiel. La demande relative de main-d’œuvre diplômée du supérieur a également augmenté dans les années 1950, 1960 et 1970 (Goldin et Margo, 1992). Ce qui a changé dans les années 1980, c’est une forte décélération de l’offre relative et non une accélération de la demande relative.

La seconde ironie concerne les éléments de preuve apportés par l’article extraordinairement ambitieux de Katz et Murphy qui se sont révélés les plus durables. Au moment de sa publication, il s’agissait sans doute de l’article empirique sur l’économie du travail le plus riche en données jamais rédigé. Il a regroupé 25 années de données individuelles tirées de l’Enquête sur la population actuelle pour former un échantillon de plus d’un million d’observations, bien au-delà de la capacité de stockage et de traitement de la plupart des ordinateurs de recherche de l’époque. Étant donné le coût prohibitif de l'exécution de cette analyse statistique (…), les auteurs n'ont exécuté les analyses primaires de l'article que deux fois, une fois chacune pour deux restrictions d'échantillon différentes.

Pourtant, malgré l'extraordinaire poids empirique de l'article, sa contribution la plus emblématique est une régression en série chronologique de 25 points de données non indépendants relatives à la prime salariale des diplômés du supérieur sur une tendance temporelle constante, alinéaire et un terme d'offre relative (...). Ajustée à trois décennies de données sur les inégalités, cette régression a établi le pouvoir explicatif du modèle offre-demande simple. Même s’il ne faut pas déduire de cet exemple que moins de données ont un plus grand impact, il rappelle que ce qui fait la réussite de la recherche n’est pas la force brute mais la puissance des idées.

L’article de Katz et Murphy (1992) constitue l'ouverture d'un concerto d’érudition que Katz a orchestré au cours des trois décennies suivantes, souvent en collaboration avec sa partenaire de recherche (et de vie), Claudia Goldin. Deux produits de cette collaboration remplacent l’intégralité de l’encyclique. Le premier est "The origins of technology-skill complementarity" (Goldin et Katz, 1998). L’une des principales conclusions de Katz et Murphy (1992), ainsi que de Goldin et Margo (1992), était que la demande de main-d’œuvre diplômée à l’échelle de l’économie américaine augmentait depuis plusieurs décennies, au moins depuis les années 1940, et peut-être depuis bien plus longtemps. Pourtant, à l’époque où Goldin et Katz écrivaient, il était largement admis que l’essor de la production de masse au dix-neuvième siècle avait connu l’opposé d’un changement technique biaisé en faveur des compétences, réduisant les besoins en main-d’œuvre artisanale qualifiée et en la remplaçant par des machines, des gestionnaires et de nombreux travailleurs non qualifiés. Comment la réalité dickensienne des débuts de l’ère industrielle a-t-elle donné lieu aux décennies suivantes de demande de main-d’œuvre diplômée toujours plus forte ?

Dans "Origins", Goldin et Katz ont proposé une hypothèse et une multitude d’éléments empiriques historiques originaux pour expliquer ce changement de phase dans la demande de main-d’œuvre qualifiée. Alors que la production de masse réduisait initialement les besoins en expertise, Goldin et Katz ont montré que, à mesure que les processus de fabrication et les produits devenaient plus complexes au début du vingtième siècle, les industries de haute technologie de cette époque (par exemple le caoutchouc, le verre plat, l'essence, le lait concentré en conserve et le beurre industriel) ont de plus en plus demandé des travailleurs diplômés du secondaire qui pouvaient maîtriser cette complexité.

En effet, les estimations présentées dans "Origins" laissent entendre que la demande de main-d’œuvre qualifiée aux États-Unis a augmenté aussi rapidement entre 1909 et 1929 que dans les années 1980 et 1990. Pourtant, les inégalités ont diminué au cours des premières décennies, alors qu’elles ont augmenté au cours des décennies suivantes. Qu'est-ce qui explique la différence ? L’article conclut en avançant une hypothèse alléchante : "Le développement des lycées dans l’Amérique dans les années 1920 a peut-être permis de contenir l’écart salarial entre les travailleurs diplômés du secondaire et les travailleurs moins diplômés à une époque de progrès technologique biaisé en faveur des compétences" (Goldin et Katz, 1998).

Cette idée a sans doute ouvert la voie au livre fondateur de Goldin et Katz, The Race Between Education and Technology, publié une décennie plus tard. Son titre évoque l’observation faite par le "prix Nobel" Jan Tinbergen, selon laquelle l’évolution des inégalités de revenu dépendrait de la course entre la demande de main-d’œuvre diplômée et son offre par la scolarisation (Tinbergen, 1974). Goldin et Katz ont utilisé cette métaphore pour fournir une explication cohérente et convaincante de la façon par laquelle le capital humain s’est révélé être le facteur déterminant du siècle américain, essentiellement pour l’Amérique, mais aussi pour une grande partie du monde industrialisé.

L’une des thèses centrales de l’ouvrage est que l’accumulation régulière de capital humain a été le principal facteur égalisateur du marché du travail américain au cours du vingtième siècle. Cette accumulation n’était cependant pas une conséquence inévitable des forces de marché. Au contraire, cela découlait d’un ensemble de vertus civiques et d’institutions propres aux Etats-Unis qui ont incité ces derniers à investir amplement et de manière productive dans leurs citoyens. Goldin et Katz écrivent :

"Au début du vingtième siècle, l’Amérique éduquait sa jeunesse dans une bien plus grande mesure que ne le faisaient la plupart, sinon la totalité, des pays européens. Les établissements du secondaire américains étaient gratuits et généralement accessibles, alors qu’ils étaient coûteux et souvent inaccessibles dans la majeure partie de l’Europe. Même dans les années 1930, l’Amérique était pratiquement la seule à proposer des écoles secondaires universellement gratuites et accessibles." (Goldin et Katz, 2008).

À l’inverse, la montée des inégalités à l’époque où leur livre a été écrit n’était pas, comme beaucoup l’imaginaient, la conséquence inéluctable d’un changement technologique rapide. Cela reflétait plutôt un déficit d’investissement dans le capital humain et, plus largement, un déclin des vertus qui avaient permis de tels investissements un siècle plus tôt. La leçon n’était pas que l’Amérique avait échoué, mais plutôt qu’une opportunité restait à sa portée. (…) »

David Autor & David Deming, « A young person’s guide to Lawrence F. Katz », août 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Et si la chute de la part du travail s'expliquait par la plus forte concentration des entreprises ? »

« Dans quelle mesure l’automatisation a-t-elle contribué à la hausse des inégalités salariales aux Etats-Unis ? »

Tag - traduction

lundi 15 janvier 2024

Les travaux de Larry Katz sur les liens entre éducation, technologie et inégalités

Par Martin Anota le lundi 15 janvier 2024, 16:00

lundi 8 janvier 2024

Comment réduire le fossé entre l’économie et la politique ?

Par Martin Anota le lundi 8 janvier 2024, 16:00

« (...) Je trouve opportun de revenir sur un thème sur lequel j’ai déjà écrit : le conflit chronique entre la bonne science économique et la bonne politique. (…) Le gouffre est profond et promouvoir de bonnes politiques économiques dans un monde politique est source de frustration. (…) Je me concentrerai sur ce que nous pouvons faire pour réduire (non pas éliminer, juste réduire) le fossé béant entre la bonne économie et la bonne politique.

Puis-je commencer en dissipant un mythe ? Peut-être parce que les économistes sont fréquemment appelés à soutenir des politiques ou à s’y opposer, peut-être parce que nous avons un Council of Economic Advisers à la Maison Blanche, peut-être parce que la puissante Réserve fédérale (…) est dominée par le raisonnement économique, beaucoup croient que les économistes ont une énorme influence sur la politique publique. En vérité, mis à part pour la politique monétaire, ce n’est pas le cas.

Il y a presque un demi-siècle, George Stigler (1976), avant qu’il ne reçoive le prix Nobel d’économie, écrivait que "les économistes exercent une influence mineure et à peine détectable sur les sociétés dans lesquelles ils vivent". Stigler exagérait sans aucun doute, mais il n’avait pas tout à fait tort. Et les choses n’ont guère changé depuis.

Dans un livre que j’ai publié il y a cinq ans, j’affirmais que l’élaboration de la politique économique suit souvent la théorie du lampadaire : les politiciens utilisent la science économique de la même façon qu’un ivrogne utilise un lampadaire, c’est-à-dire pour se soutenir, non pour s’éclairer. J’expliquais que les économistes et les responsables politiques (c’est-à-dire pas seulement les politiciens, mais aussi tous les conseillers et communicants qui les entourent) sont issus de civilisations totalement différentes. Ils ne voient pas le monde de la même façon. Ils parlent des langues différentes. Ils ne définissent pas le succès de la même façon. Ils ont souvent des horizons temporels très différents. Ils n’utilisent même pas les mêmes formes de logique.

J’ai par le passé pensé que la "logique politique" était un oxymore. Beaucoup d’économistes le pensent toujours. La politique n’est-elle pas dingue ? N’y a-t-il pas une seule logique, celle héritée d’Aristote ? Non. J’ai appris depuis qu’il y a une logique en politique que je vais illustrer avec un exemple arithmétique trivialement simple.

Imaginez une politique, disons un allègement fiscal : 10 personnes reçoivent chacune 1 million de dollars, 20 millions de personnes payent chacune 1 dollar. La logique économique considère clairement qu’il s’agit d’une mauvaise politique. Pour poursuivre cette politique, il faudrait une raison non économique convaincante.

Mais la logique politique voit cette politique tout à fait différemment. Les 20 millions de personnes qui ont perdu chacune un dollar ne remarqueront pas leurs maigres pertes. Et même si elles la remarquaient, la perte serait loin d’être suffisamment importante pour les pousser à l’action politique. En revanche, celles qui se sont partagé les dix millions de dollars remarqueront certainement leurs nouvelles largesses et seront reconnaissants envers les politiciens qui en sont à l’origine. Les gains pour les politiciens (en termes de soutien, de contributions à la campagne, etc.) éclipseront toutes les pertes politiques, qui sont probablement négligeables. Seuls les politiciens qui tiennent à leurs principes résisteront à de tels compromis.

Bien que cet exemple soit trivial, il illustre un problème profond et omniprésent : pourquoi tant de décisions politiques semblent erronées aux économistes, pas seulement en matière de politique fiscale, mais aussi en matière de politique commerciale, de réglementation, de la politique de la concurrence et dans nombreux autres domaines. Soit dit en passant, cela ne servirait pas à grand-chose si les politiciens comprenaient mieux l’économie. La logique économique et la logique politique vont souvent dans des directions opposées. C'est une réalité.

Comment rapprocher les politiciens des économistes

Les politiciens et les économistes ne se ressembleront jamais, ils ne penseront, ni ne parleront jamais de la même façon. Si vous voulez comprendre pourquoi, demandez à Charles Darwin. Mais pouvons-nous au moins réduire le fossé ? Pouvons-nous amener les politiciens à donner un peu plus de poids aux mérites économiques ? Pouvons-nous amener les économistes à comprendre un peu mieux le monde politique ? Je pense (ou plutôt j’espère) que nous pouvons y parvenir. Je ne suis pas naïf à ce sujet. J’ai conscience que ce sera dur et que ce sont les économistes qui devront le plus changer. Donc, dans le temps qui me reste, j’aimerais évoquer un changement que je suggère aux politiciens et deux changements que je suggère aux économistes.

On dit souvent que les politiciens ont des horizons temporels extrêmement courts, qu’ils ne peuvent voir au-delà des prochaines élections, mais la vérité est bien pire. Les professionnels politiques qui conseillent les politiciens ne peuvent souvent même pas voir au-delà du prochain sondage d’opinion, peut-être même pas au-delà du prochain tweet. Leur horizon temporel naturel s’étend seulement jusqu’aux journaux télévisés du soir (…).

Mais amener les politiciens à réfléchir à plus long terme peut ne pas être si désespéré que cela en a l’air. Laissez de côté un instant votre incrédulité et supposez que se comporter comme s’il y avait une élection chaque dimanche n’était pas aussi intelligent politiquement que beaucoup de politiciens semblent le croire. Alors, une bonne politique économique a une chance. Après tout, les politiciens sont parmi les créatures de Dieu les plus adaptables. S’ils peuvent être persuadés que les habitudes politiques actuelles sont contreproductives, ils peuvent changer de comportement, non pas parce qu’ils sont mus par un soudain élan d’idéalisme, mais parce qu’ils veulent gagner les élections. (...)

Comment rapprocher les économistes des politiciens

Tournons-nous à présent vers la minorité d’économistes qui veulent s’engager en politique. J’ai deux suggestions à offrir ici, et beaucoup d’autres ailleurs. Ces deux suggestions vont à contre-courant. Nous ne les enseignons pas à l’université.

La première suggestion concerne à nouveau l’horizon temporel. Je viens de souligner que les horizons temporels politiques sont trop courts pour une bonne politique économique. Mais il est aussi vrai que les horizons temporels des économistes sont trop longs pour la politique.

Nous, économistes, nous focalisons typiquement sur les effets d’"équilibre" ou d’"état stationnaire" d’un changement de politique économique. Par exemple : que se passera-t-il à terme après un changement de la fiscalité ou un accord commercial ? Ne vous trompez pas sur mes propos. Ces questions sont importantes et très pertinents pour l’élaboration de la politique économique ; nous ne devons pas les oublier. Mais elles n’ont presque pas de pertinence dans le monde politique, parce que les gens ne vivent pas à l’état d’équilibre. Ils passent l’essentiel de leur existence dans une transition ou une autre. Pourtant, les économistes considèrent souvent les "coûts de transition" comme des détails sans importance. C’est une erreur.

Les accords commerciaux sont un bon exemple. Avec quelques exceptions, la théorie du commerce international compare un équilibre de plein emploi avec un autre. David Ricardo nous a montré il y a deux siècles que l’équilibre en libre-échange est meilleur pour la société dans son ensemble (bien qu’il ne soit pas forcément meilleur pour chaque individu) qu’un équilibre en autarcie. Il avait raison, ce qui explique pourquoi pratiquement tous les économistes sont dans leur cœur des libre-échangistes.

Mais attendez. Le processus d’ajustement vers l’équilibre supérieur de libre-échange peut être long et douloureux, impliquant des pertes d’emplois, des baisses de revenu pour certains, la déstabilisation de certaines communautés, et ainsi de suite. Les économistes le savent, mais ils n’y accordent pas assez attention. Les politiciens, en revanche, vivent dans le monde réel des coûts de transition. Ils peuvent ne pas être suffisamment longtemps en fonction pour jouir des bénéfices de l’équilibre.

Je ne suggère pas que les économistes doivent embrasser le protectionnisme. Loin de là. J’utilise l’exemple du commerce pour démontrer un point général : le fait que les économistes doivent passer un peu plus de temps et d’efforts à réfléchir à propos des douloureux coûts de transaction et sur la façon de les atténuer, plutôt que de se focaliser de façon hypermétrope sur les effets d’équilibre.

Ma deuxième suggestion est que les économistes prêtent bien plus d’attention aux questions de justice plutôt que de s’intéresser presque exclusivement à l’efficacité, comme ils le font souvent. En politique, la justice l’emporte presque toujours sur l’efficience. Et les politiciens le savent. C’est l’une des raisons pour lesquelles la politique économique est souvent si manifestement inefficiente. En disant cela, je risque de perdre ma licence d’économiste. Après tout, nous adorons l’efficacité pour une raison : une plus grande efficacité augmente la taille du gâteau économique. (...) Je ne recommande pas d’abandonner l’efficience comme ligne directrice, seulement que nous tempérions notre enthousiasme pour l’efficience en nous montrant un peu plus respectueux de la faisabilité économique, qui dépend souvent de ce qui est perçu comme étant juste.

Pensez, par exemple, aux débats sur la fiscalité, qui sont très virulents au Congrès. Les économistes ont une belle théorie de la fiscalité optimale, construite autour d’une efficacité maximale. Mais cette théorie ne joue absolument aucun rôle dans les débats au Congrès. Zéro. Les discussions sur l’équité, en revanche, dominent les débats. Et nous obtenons le chaos fiscal que nous provoquons.

Le changement climatique offre un autre exemple. J’ai souvent dit que 101 économistes sur 100 pensent que la meilleure approche pour limiter les émissions de CO2 est une taxe carbone. Pour des raisons d'efficacité, elle surpasse haut la main les autres remèdes. Mais de nombreux politiciens sont réticents face aux impôts et de nombreux citoyens considèrent qu'il est injuste de prélever des impôts plus élevés sur les personnes qui "doivent" consommer beaucoup d'énergie.

Pratiquement tous les économistes vous diront que les subventions, les allégements fiscaux et les dépenses publiques directes visant à limiter les émissions de CO2 sont tout à fait inefficientes par rapport à une taxe carbone. Mais malheureusement pour nous, les électeurs et donc les politiciens détestent cette idée. Aux États-Unis du moins, les taxes sur les émissions de carbone bénéficient d’un soutien politique négligeable. Alors, que devons-nous faire, nous, les économistes ? Nous retirer de ce qui est probablement le problème économique le plus existentiel auquel est confrontée la race humaine ? Aboyer à la lune, même si personne n'écoute ?

Non, je pense qu’il existe une meilleure solution, et la loi Inflation Reduction Act (…) en est un exemple. Même si elle ne fait pas grand-chose pour réduire l'inflation, elle promet des réductions considérables des émissions américaines de carbone. La société s’en portera certainement mieux avec elle que sans elle, même si elle n’a pas de taxe sur le carbone et ne parvient pas à réduire les émissions de carbone de manière efficiente. Mais plus important encore, le président Biden a réussi à le faire adopter au Congrès(…), alors qu’une taxe sur le carbone aurait échoué.

Donc, voici mon conseil aux économistes qui s’intéresseraient à l’élaboration pratique (et non pas théorique) de la politique économique. N’oubliez pas l’efficience. Elle importe. Nous avons raison la concernant. Mais nous devrons peut-être (...) rendre les détails d’une politique complexe moins efficaces. Appelez cela la théorie de l’optimum du troisième ou du quatrième rang.

Conclusion

Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur le rapprochement entre politiciens et économistes, sans basculer dans l’utopie. Mais j’ai dépassé mon temps. Certes, j’en ai tout de même beaucoup dit. Et le changement, s’il survient, sera lent et hésitant. Mais les potentiels bénéfices que nous en retirerons seront énormes.

(...) Je finirai en citant Yogi Berra, qui avait un jour observé que "en théorie, il n’y a pas de différence entre théorie et pratique. En pratique, il y en a une." (…) »

Alan S. Blinder, « Economics and politics: On narrowing the gap », 25 octobre 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Mondialisation : qu’est-ce que les économistes ont pu manquer ? »

mercredi 3 janvier 2024

Les idées de Wolfgang Schäuble sont toujours bien vivantes

Par Martin Anota le mercredi 3 janvier 2024, 16:00 - Politique budgétaire et endettement public

« Wolfgang Schäuble a été une figure centrale du paysage politique allemand. Député du parti de centre-droit démocrate-chrétien de 1972 jusqu'à sa mort mardi soir à l'âge de 81 ans, il était très proche du chancelier Helmut Kohl et, en tant qu'avocat, il a participé aux négociations du traité qui a abouti la réunification avec l'Allemagne de l'Est.

Mais c’est sous la présidence d’Angela Merkel que Schäuble s’est fait connaître au-delà des frontières nationales. Ministre de l'Intérieur pendant quelques années, il a été nommé ministre des Finances en 2009, quelques semaines avant les révélations sur la situation réelle des finances publiques grecques qui déclenchèrent la crise de la dette souveraine. Depuis, il est devenu l’une des figures centrales de la gestion calamiteuse de cette crise. Certes il a été un fervent pro-européen, mais, tout influencé par la doctrine ordolibérale, il a toujours été convaincu que l'intégration ne pouvait se réaliser qu'en enserrant l'économie européenne dans un réseau dense de règles qui garantiraient l'épargne publique et privée nécessaire pour rendre l'UE compétitive sur les marchés mondiaux.

Schäuble était le principal porte-drapeau de la "vue de Berlin" (ou de Bruxelles ou de Francfort, celle des dirigeants de la Commission européenne et de la BCE à l’époque) qui attribuait la crise de la dette à la prodigalité budgétaire et au manque de réformes des pays dits "périphériques" de l’UEM. Ce récit de la crise a imposé des "devoirs" (austérité budgétaire et réformes structurelles) aux pays en crise : on doit à l'intransigeance de Schäuble, soutenu par Angela Merkel, la Commission européenne et la BCE (et parfois contre le FMI, qui a souvent eu une approche plus pragmatique), les conditions draconiennes imposées aux gouvernements grecs en échange de l’aide financière de la "Troïka". Au cours de ces années-là, Jean-Claude Trichet, alors président de la BCE, et lui ont défendu, contre toute évidence empirique, l’idée d’une austérité expansionniste, l’idée selon laquelle l’austérité budgétaire libérerait les esprits animaux des marchés et relancerait ainsi la croissance. Une austérité que Schäuble a imposée aux pays en crise, mais qui a également été embrassée par l’Allemagne. A l'occasion de son départ du ministère des Finances en 2017, la photo des salariés formant un grand zéro dans la cour en hommage à l'atteinte de l’objectif d'équilibre budgétaire a fait le tour du monde.

L’histoire a montré l’inefficacité et le coût de cette stratégie. Sans surprise, l’austérité budgétaire ne s’est révélée presque jamais expansionniste et elle ne l’a certainement pas été dans la zone euro. L'ajustement budgétaire imposé aux pays périphériques de l'UEM a déclenché une crise qui, pour certains d'entre eux, n'était pas encore résorbée à la fin de la décennie. Une crise qui aurait d’ailleurs pu être moins douloureuse si les pays en meilleure forme avaient soutenu la croissance de la zone euro par des politiques expansionnistes au lieu de resserrer également leurs politiques budgétaires. L’UEM est la seule grande économie avancée à avoir connu une deuxième récession en 2012-2013, après la crise financière mondiale de 2008. Et ce n’est pas tout : depuis lors, la demande domestique est restée anémique et l’économie européenne s’est "germanisée", ne réussissant à croître que grâce aux exportations. Cela a contribué à intensifier les tensions commerciales et l’Allemagne est régulièrement accusée par les organismes internationaux et les États-Unis d’exercer une pression déflationniste sur l’économie mondiale.

Le récit d’une crise causée par l’irresponsabilité budgétaire de gouvernements dépensiers a rapidement perdu de sa superbe et, en 2014, beaucoup de ses premiers partisans (par exemple Mario Draghi, devenu entre-temps président de la BCE) avaient déjà opté pour une explication plus "symétrique", celle selon laquelle le déclencheur de la crise était les déséquilibres de la balance des paiements pour lesquels les pays trop dépensiers et les pays trop austères étaient autant responsables les uns que les autres. Mais Schäuble n’a jamais renoncé à sa conviction selon laquelle le seul remède nécessaire était la réduction des dépenses publiques : l'Allemagne a également imposé cette vision à ses partenaires lors des réformes des institutions européennes (du Mécanisme européen de Stabilité au Pacte budgétaire).

Avec la crise du Covid-19 et le soutien indéfectible de l’Allemagne à Next Generation EU, il semblait que la doctrine ordolibérale ait finalement pris sa retraite, tout comme Schäuble, son plus fier partisan. Mais de récents événements nous montrent qu’il s’agissait là d’un vœu pieux. Schäuble aurait probablement approuvé la (non-)réforme du Pacte de stabilité imposée par son successeur Lindner, dont le seul fil conducteur est la réduction de la dette publique. Schäuble nous a quittés, mais le fétichisme de l’épargne publique et privée comme vertu curative est bel et bien vivant. »

Francesco Saraceno, « Wolfgang Schäuble’s ideas are alive and kicking », in Sparse Thoughts of a Gloomy European Economist (blog), 29 décembre 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« L’austérité est-elle vouée à l’échec ? »

« La fée confiance ou le mythe de l’austérité expansionniste »

« L’austérité laisse des cicatrices permanentes sur l’activité »

« Quelles ont été les répercussions de l’austérité dans le sillage de la Grande Récession ? »

« Le cœur de la zone euro aiderait-il la périphérie en adoptant un plan de relance ? »

lundi 1 janvier 2024

Merci pour la magie, Bob Solow !

Par Martin Anota le lundi 1 janvier 2024, 16:00 - Croissance, cycles et crises

« Quand j'étais enfant en Turquie, j'ai travaillé comme vendeur sur un marché. J’ai vendu des pommes de terre et des oignons. Chaque semaine, j’enfilais mon tablier et je voyais des milliers de transactions se dérouler sous mes yeux. Cela me fascinait. En grandissant, j’ai compris que partout dans le pays, de telles transactions se regroupaient pour façonner comme par magie le produit national brut et le revenu.

À la télévision (…), des adultes en costume-cravate nous disaient que certains pays excellaient dans ces échanges économiques et que cela expliquait leur richesse. Cela s’est avéré être le plus déroutant pour moi : comment des pays avec des populations similaires peuvent-ils présenter des différences de richesse aussi importantes ? Ne cultivaient-ils pas et ne consommaient-ils pas des pommes de terre et des oignons semblables à ceux que je vendais ? Ne possédaient-ils pas des terres et des ouvriers comparables pour cultiver de telles cultures ? À l’âge de dix ans, la perplexité des différences entre pays m’a laissé convaincu qu’il devait y avoir une certaine magie qui transformait des personnes et des champs similaires en niveaux de richesse très différents.

Ce sont probablement ces expériences qui m’ont amené à étudier l’économie. Cependant, ce n'est que lors de mon premier cours de macroéconomie en tant qu'étudiant de premier cycle en Turquie que j'ai vraiment compris ce qui se cachait derrière la magie. Dans ce cours, le professeur a dévoilé un terme de productivité magique, "A", et une ingénieuse formule qui a dévoilé les secrets derrière les disparités nationales.

k(t+1) − k(t) = sAf(k) − (d+n+g)k

J'avais enfin rencontré le magicien Robert Merton Solow, dont le récent décès nous a laissé un profond sentiment de perte.

Le modèle Solow suppose l’existence de deux modes de croissance. Le premier, sans doute le plus facile à comprendre, tournait autour de l’accumulation du capital. Le modèle précisait que les pays pourraient augmenter leur production de pommes de terre et d’oignons si les travailleurs avaient davantage d’outils à leur disposition. Si 10 ouvriers dans un champ de pommes de terre possédaient deux charrues au lieu d’une, leur production de pommes de terre, sans surprise, augmenterait. Ainsi, l’un des principaux moteurs de la croissance économique dans le modèle Solow était la disponibilité de davantage de capital. Mais il y avait un hic. Lorsqu’un nombre inchangé de travailleurs voyait le montant du capital doubler, leur production faisait moins que doubler. Cela était dû à des rendements décroissants : à mesure que la quantité d’intrants augmente, la production augmente, mais de moins en moins.

Cela a une conséquence importante. Même si les pays pouvaient réaliser une croissance à court terme du revenu par habitant grâce à l’accumulation de capital, cette trajectoire ne pouvait pas être maintenue indéfiniment. Au fil du temps, l’accumulation du même type de capital entraînerait des rendements décroissants, si bien que la croissance a tendance à se rapprocher de zéro.

Cela nous amène à la question suivante : pourquoi les pays affichent-ils des taux de croissance à long terme aussi divergents ? En d’autres termes, après des siècles d’existence, pourquoi certaines nations sont-elles tellement plus riches que d’autres ? C'est là que le terme magique de productivité de Solow, "A", intervient. Avec ses équations, Solow a démontré qu'une croissance soutenue à long terme ne peut être obtenue qu'en faisant croître "A" (par exemple, en passant des simples charrues en bois aux charrues en acier, puis aux charrues tirées par des tracteurs, et ainsi de suite jusqu'aux charrues informées par l'IA). En d’autres termes, les économies devaient devenir plus productives grâce à l’adoption de nouvelles technologies.

En 1987, cette idée a valu à Solow le prix Nobel. Elle a également déclenché un relais de flambeau dans la littérature économique qui a attiré l’attention des brillants esprits, notamment les lauréats du prix Nobel Bob Lucas et Paul Romer, pour considérer les moteurs de la croissance de la productivité.

Le capital physique est visible et compris par tous. En revanche, la productivité est complexe, dynamique et n’est pas immédiatement apparente, si bien que, par conséquent, même lorsqu’elle est quantifiée, elle ne devient que la "mesure de notre ignorance". Les décideurs politiques trouvent plus simple d’élaborer des plans visant à accroître les investissements dans le capital physique, mais la complexité et la faible visibilité des moteurs de productivité, tels que le transfert de connaissances et l’innovation, les ont dissuadés de consacrer suffisamment de ressources à des politiques visant à stimuler la productivité. Ils feraient bien mieux s’ils tenaient compte du message de Solow : une croissance économique durable est impossible sans augmentation de la productivité.

C'est pourquoi le prochain Rapport sur le développement dans le monde de la Banque mondiale porte la marque de Solow, en se concentrant sur l'identification des politiques qui permettent aux pays d'accumuler plus efficacement le capital "k" et de stimuler la productivité "A" via l'adoption de la technologie et de l'innovation.

Il est difficile d’identifier une autre théorie qui soit aussi simple et qui ait eu un impact aussi profond sur notre compréhension de la croissance économique. Son élégance et sa simplicité rendent ses idées accessibles même aux étudiants distraits de première année. Même si les étudiants en économie peuvent oublier la plupart des modèles qui leur sont enseignés, le modèle de Solow reste gravé dans leur esprit pour le reste de leur vie.

Quand j’ai été pris au MIT pour faire ma thèse en science économique, je me souvenais très bien de la première fois que j'ai repéré le professeur Solow. Il était à la cafétéria du rez-de-chaussée du Sloan Building, en train de déjeuner avec Paul Samuelson. Cela reste l’un des jours les plus spéciaux de ma vie. Bien qu'il ait arrêté d'enseigner, je m’étais assuré d'assister à toutes les conférences qu'il a données à Cambridge (…). Il est resté impressionnant jusqu'au bout.

(...) Je remercie Bob Solow et Bob Lucas, que nous avons perdus plus tôt cette année, ainsi que les autres géants économiques de nous avoir permis de nous tenir sur leurs hautes épaules. Je les connaissais tous les deux et je sais qu’ils voudraient que nous regardions encore plus loin qu’eux.

Adieu, professeur Solow, et merci pour la magie. »

Ufuk Akcigit, « Thank you for the magic, Bob Solow », Brookings, 26 décembre 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin…

« In memoriam : Brève introduction à la macroéconomie de Solow (1924-2023)

« Recherche-développement, externalités technologiques et croissance »

« La convergence, enfin ! »

jeudi 28 décembre 2023

Salaires et inflation : laissez les travailleurs tranquilles !

Par Martin Anota le jeudi 28 décembre 2023, 10:00 - Inflation, déflation

« L'actualité de la semaine dernière est le fossé qui s'est ouvert entre la banque centrale américaine, la Fed, et les banques centrales européenne et britannique. Apparemment, les trois institutions ont adopté la même stratégie, en décidant de laisser les taux d'intérêt inchangés face à la baisse de l'inflation et au ralentissement de l'économie. Mais pour les banques centrales, ce que vous dites est tout aussi important que ce que vous faites ; et tandis que la Fed a annoncé que dans les mois à venir (sauf surprise, bien sûr) elle commencerait à desserrer les rênes en réduisant son taux d'intérêt, la Banque d'Angleterre et la BCE ont refusé d'annoncer des baisses de taux d'intérêt dans un avenir proche.

Pour comprendre pourquoi la BCE reste faucon, on peut lire l'entretien accordé au Financial Times par le gouverneur de la Banque centrale de Belgique, Pierre Wunsch, l'un des partisans de la ligne dure au sein du Conseil de la BCE. Wunsch affirme que, même si les données sur l’inflation sont bonnes (il convient également de noter que, comme beaucoup le disent depuis des mois, l’inflation continue de baisser plus rapidement que ne le prévoient les prévisionnistes), la dynamique des salaires est une source d’inquiétude. Dans la zone euro, en effet, ceux-ci ont augmenté de 5,3 % au troisième trimestre 2023, le rythme le plus élevé de ces dix dernières années. Le gouverneur belge évoque le risque que cette augmentation des salaires pèse sur les coûts des entreprises, les poussant à augmenter les prix et suscitant de nouvelles revendications salariales ; aussi longtemps que la croissance des salaires n’est pas maîtrisée, conclut Wunsch, il faudra continuer d'appuyer sur le frein. De nouveau, cette orientation restrictive est justifiée par le risque d’une spirale prix-salaires qui, jusqu’à présent, ne s’est jamais concrétisé, bien qu’il soit évoqué par les partisans de la hausse des taux d'intérêt depuis 2021. Ceux qui, comme Wunsch, craignent une spirale salaires-prix, citent l’expérience des années 1970, lorsque la hausse des salaires avait effectivement alimenté une inflation de plus en plus hors de contrôle. La comparaison semble pertinente à première vue étant donné que, dans les deux cas, c’est un choc externe (énergétique) qui a déclenché la hausse des prix. Mais en fait, il n’était pas nécessaire d’attendre que l’inflation baisse pour comprendre que le risque d’une spirale salaires-prix était surestimé et utilisé par beaucoup comme un instrument. En fait, en comparaison avec les années 1970, beaucoup de choses ont changé. J'en parle en détail dans mon livre Oltre le Banche Centrali, récemment publié par les éditions Luiss University Press (en italien) : les mécanismes d'indexation automatique ont été abolis, le pouvoir de négociation des syndicats a considérablement diminué et, en général, la précarisation du travail a réduit la capacité des travailleurs à voir leurs revendications satisfaites. Pour ces raisons et d’autres encore, la corrélation entre les prix et les salaires s’est considérablement réduite au cours de trois décennies.

Mais les années 1970 constituent en réalité l’exception, pas la norme. Une récente étude réalisée par des chercheurs du Fonds monétaire international examine les données historiques et montre que, par le passé, les poussées inflationnistes ont généralement été suivies d'un retard dans l'évolution des salaires. Ceux-ci ont tendance à varier plus lentement que les prix, de sorte qu'une augmentation de l'inflation n'est pas suivie d'un ajustement immédiat des salaires et qu'il y a dans un premier temps une réduction du salaire réel (le salaire ajusté au coût de la vie). Lorsqu’à moyen terme les salaires rattrapent enfin les prix, le salaire réel revient au niveau d’équilibre, aligné sur la croissance de la productivité. Si la même chose devait se produire en ce moment, disent les chercheurs du FMI, nous devrions non seulement nous attendre, mais aussi espérer que la croissance des salaires nominaux continue à être forte pendant un certain temps à l’avenir, maintenant que l’inflation est revenue à des niveaux raisonnables : en regardant les données publiées par Eurostat, nous observons que pour la zone euro, les prix ont augmenté de 18,5 % du troisième trimestre 2020 au troisième trimestre 2023, tandis que la croissance des salaires s'est arrêtée à 10,5 %. Les salaires réels, une mesure du pouvoir d'achat, ont donc baissé de 8,2 %. L'Italie se démarque : elle a connu une évolution similaire des prix (+ 18,9%), mais une quasi-stagnation des salaires (+ 5,8%), de sorte que le pouvoir d'achat s'est effondré de 13 %.

Les choses sont pires que ne le montrent ces chiffres. Premièrement, pour que la convergence soit considérée comme accomplie, les salaires réels devront augmenter au-delà des niveaux de 2021. Dans les pays où la productivité a augmenté ces dernières années, le nouveau niveau d’équilibre des salaires réels sera plus élevé. Deuxièmement, même lorsque les salaires se sont réalignés sur la croissance de la productivité, il restera un écart à combler. Durant la période actuelle de transition, quand les salaires réels sont inférieurs au niveau d’équilibre, les travailleurs subissent une perte de revenu qui ne sera pas compensée (à moins que le salaire réel n’augmente plus que la productivité pendant un certain temps). De ce point de vue, il est donc important non seulement que l’écart entre les prix et les salaires soit refermé, mais aussi que cela se produise le plus rapidement possible.

En bref, contrairement à ce que beaucoup prétendent (plus ou moins de bonne foi), le fait qu’à l’heure actuelle les salaires augmentent plus que les prix n’est pas le début d’une dangereuse spirale salaires-prix, ni l’indicateur d’un retour de l’inflation ; il s’agit plutôt de la deuxième phase prévisible d’un processus de rééquilibrage qui, comme le soulignent les chercheurs du FMI, est non seulement normal, mais également nécessaire.

La conclusion mérite d’être soulignée aussi clairement que possible : si la BCE ou les gouvernements nationaux tentaient de limiter la croissance des salaires par des politiques restrictives, ils n’agiraient pas seulement contre les intérêts de ceux qui ont payé le prix le plus élevé pour le choc inflationniste ; d’une manière contre-productive, ils empêcheraient aussi l’ajustement de s’achever et retarderaient la fin du choc inflationniste. »

Francesco Saraceno, « Wages and inflation: Let workers alone », in Sparse Thoughts of a Gloomy European Economist (blog), 20 décembre 2023. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Doit-on s’attendre à une spirale inflationniste ? »

« Faut-il s’attendre à une boucle prix-salaires ? »

« Le conflit, cette cause de l’inflation trop souvent négligée par les économistes »

« billets précédents - page 3 de 178 - billets suivants »