« (…) Le principal argument en faveur du salaire minimum est qu’il aide les ménages pauvres à gagner assez de revenu. Cependant, le potentiel revers est qu’il puisse désinciter les employeurs à utiliser des travailleurs à bas salaire, peu qualifiés. Si le salaire minimum réduit l’emploi pour les travailleurs peu qualifiés, il y aura des gagnants et des perdants. La capacité d’un salaire minimum à réduire la pauvreté ou à aider les ménages à faible revenu dépend de la localisation de ces gagnants et perdants dans la distribution des revenus. Clairement, l’effet sur l’emploi est crucial : si un salaire minimum plus élevé ne détruit pas les emplois, alors du point de vue du gouvernement, il y a un "repas gratuit" (free lunch) qui aide à réduire la pauvreté, même si les ménages plus riches en profitent aussi. Les économistes du travail se demandent depuis longtemps si le salaire minimum réduit l’emploi. Cet article passe en revue les preuves empiriques portant sur les Etats-Unis et aussi la fiabilité des méthodes de recherche utilisées pour estimer les effets du salaire minimum sur les emplois.

La théorie

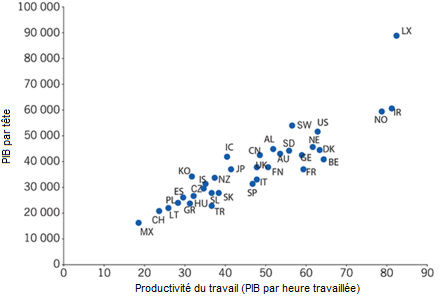

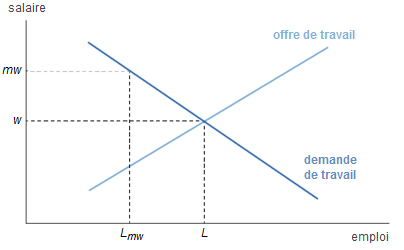

Les analyses standards du salaire minimum partent d’un marché du travail concurrentiel pour un seul type de travail, avec une courbe d’offre de travail croissante et une courbe de demande de travail décroissante. Sans salaire minimum, le salaire est égal au salaire d’équilibre, w, et la quantité du travail employé est égale à la quantité d’équilibre, L (cf. graphique 1).

GRAPHIQUE 1 Impact du salaire minimum sur un marché du travail concurrentiel

Avec un salaire minimum "contraignant" mw qui est plus élevé que w, moins de travailleurs sont employés, pour deux raisons. Premièrement, les employeurs substituent un autre intrant (par exemple du capital) à un travail désormais plus cher. Deuxièmement, parce que les coûts sont plus élevés avec cette nouvelle combinaison productive, les prix de vente augmentent, ce qui réduit davantage la demande de travail. Ces deux effets se traduisent par un moindre emploi (Lmw sur le graphique 1).

Bien sûr, ce modèle simplifie les choses. Il ne faut pas oublier que les travailleurs n’ont pas les mêmes niveaux de qualifications et que le salaire minimum ne nuit pas directement aux travailleurs très qualifiés. Les employeurs vont substituer davantage de travailleurs très qualifiés aux travailleurs peu qualifiés après une hausse du salaire minimum. Cette substitution entre travailleurs a des implications pour les analyses empiriques des effets du salaire minimum sur l’emploi. Les baisses de l’emploi peuvent ne pas être énormes, même si l’emploi des moins qualifiés se dégrade fortement. C’est important pour la politique économique. Le salaire minimum vise à aider les travailleurs les moins qualifiés. Si leur emploi se dégrade substantiellement (…), la politique est moins susceptible d’atteindre cet objectif.

Un problème plus fondamental concernant le modèle concurrentiel est qu’il n’est simplement pas le bon modèle. Certains affirment qu’il peut y avoir "monopsones" sur les marchés du travail, c’est-à-dire des situations où les employeurs ont un certain pouvoir dans la fixation des salaires, contrairement au modèle concurrentiel, en raison de frictions qui lient les travailleurs à des entreprises spécifiques. Ces frictions impliquent que lorsqu’un employeur embauche un autre travailleur, le coût des travailleurs existants augmente aussi. Par conséquent, l’emploi déterminé par le marché peut chuter bien en-deçà du niveau qui aurait été en vigueur si la concurrence avait été parfaite. En outre, dans le modèle du monopsone, un salaire minimum peut parfois entraîner un emploi plus élevé.

Les analyses empiriques

Les économistes décrivent les effets du salaire minimum en utilisant l’élasticité de l’emploi, c’est-à-dire le ratio rapportant la variation en pourcentage de l’emploi sur la variation en pourcentage du salaire minimum. Par exemple, une hausse de 10 % du salaire minimum réduit l’emploi de 1 % quand l’élasticité est de -0,1 et de 3 % lorsqu’elle est de -0,3.

Les premières études trouvant des effets de désemploi

Durant les années soixante-dix, plusieurs études portant sur les effets du salaire minimum sur l’emploi se sont focalisées sur les Etats-Unis. Ces études ont estimé les effets des variations du salaire minimum national sur l’emploi agrégé des jeunes, typiquement les personnes âgées de 16-19 ans ou de 16-24 ans, qui sont souvent peu qualifiés. Le consensus de ces études de première génération était que les élasticités pour l’emploi des jeunes étaient comprises entre -0,3 et -0,1.

Quelques études des années quatre-vingt-dix ont remis en cause ce premier consensus, en suggérant que les élasticités de l’emploi pour les adolescents et les jeunes adultes étaient proches de zéro. Mais des études postérieures, utilisant de nouvelles méthodes pour analyser les données agrégées, mettaient plus clairement en évidence des effets de désemploi, en lien avec le premier consensus. En utilisant des données allant jusqu’à 1999, la meilleure de ces études a trouvé que les élasticités de l’emploi adolescent était de -0,12 à court terme (c’est-à-dire sur moins d’un an) et de -0,27 à plus long terme, donc confirmant apparemment le premier consensus : le salaire minimum réduit l’emploi des jeunes (et donc des peu qualifiés) et l’éventail des élasticités va de -0,3 à -0,1.

Au début des années quatre-vingt-dix, une seconde vague d’études, plus convaincantes, a commencé à exploiter le fait que les salaires minima ne sont pas les mêmes d’un Etat à l’autre au sein des Etats-Unis. Une telle variation fournit des preuves plus fiables parce que les Etats qui relevèrent leur salaire minimum peuvent être comparés avec ceux qui ne le relevèrent pas, ce qui permet de prendre en compte les changements dans l’emploi des jeunes survenant pour des raisons autres que la hausse du salaire minimum. Une littérature s’est focalisée sur des cas spécifiques de hausses de salaire minimum par des Etats fédérés. Cette approche par des études de cas offre l’avantage de limiter l’analyse pour inclure un Etat où le salaire minimum a augmenté et un Etat très similaire où le salaire minimum n’a pas augmenté. Malheureusement, ces résultats ne s’appliquent pas nécessairement à d’autres Etats, ni à d’autres époques.

Une analyse de cette récente vague d’estimations empiriques a compilé plus de 100 études portant sur les effets du salaire minimum sur l’emploi, en cherchant à évaluer la qualité de chacune de ces études et en se focalisant sur celles qui sont les plus fiables (Neumark et Wascher, 2007). Les études se focalisant sur les moins qualifiés sont mises en avant, dans la mesure où l’on s’attend à ce que les effets supposés négatifs du salaire minimum sur l’emploi apparaissent plus clairement dans ces études. Reflétant la plus grande variété de méthodes et de sources de variation des effets du salaire minimum utilisés depuis 1982, cette revue de la littérature présente un éventail plus large d’estimations des effets du salaire minimum sur l’emploi que les études antérieures (essentiellement sur séries temporelles).

Près des deux tiers des études passées en revue estiment que le salaire minimum a des effets négatifs (quoique pas toujours statistiquement significatifs) sur l’emploi. Seulement huit études ont trouvé des effets positifs sur l’emploi. Des 33 études considérées comme les plus crédibles, 28, soit 85 % d’entre elles, suggèrent des effets négatifs sur l’emploi. Elles concernent le Canada, la Colombie, le Costa Rica, les Etats-Unis, le Mexique, le Portugal et le Royaume-Uni. En particulier, les études se focalisant sur les travailleurs les moins qualifiés trouvent des preuves plus robustes suggérant des effets négatifs, avec des effets proches ou plus larges que la gamme faisant consensus à partir des données américaines. A l’inverse, peu d’études (voire aucune) ne fournissent de preuves convaincantes d’effets positifs du salaire minimum sur l’emploi.

Les remises en cause du consensus

Deux récentes méta-analyses ont remis en cause la conclusion (Doucouliagos et Stanley, 2009 ; Belman et Wolfson, 2014). Ces analyses suggèrent qu’en moyenne les études offrent une estimation proche de zéro. Cependant, tirer des moyennes des études sur les effets du salaire minimum, comme le font les méta-analyses, n’est pas sans poser problème. Premièrement, la population étudiée n’est pas la même d’une étude à l’autre ; ce facteur et d’autres peuvent influencer la contrainte qu’exerce le salaire minimum. Cela entraîne des écarts dans les effets estimés, si bien qu’il n’y a pas de raisons d’en tirer simplement une moyenne. Deuxièmement, les méta-analyses assignent souvent plus de poids aux estimations qui sont statistiquement plus précises (Belman et Wolfson, 2014), même si les méthodes empiriques les plus rigoureuses sont susceptibles d’être moins précises du fait que leur méthodologie est plus rigoureuse. Et pourtant, ce sont les études qui utilisent les méthodes les plus rigoureuses (…) qui devraient recevoir une pondération plus importante. Donc l’attention doit être prêtée aux meilleures études, même si les chercheurs ne sont pas d’accord quant à s’avoir quelles études sont les meilleures, il est plus sensé d’essayer de résoudre cette question que de chercher mécaniquement à tirer des moyennes des estimations existantes dans la littérature.

Les conclusions de la revue de la littérature ci-dessus sont contestées dans deux études plus récentes (Dube et al., 2010 ; Allegretto et al., 2011). Les auteurs de ces études supposent que les salaires minima fédéraux tendent à augmenter dans les Etats et années où les conditions sur le marché du travail pour les moins qualifiés se dégradent relativement à celles dans les autres Etats, générant une relation négative fallacieuse entre le salaire minimum et l’emploi des peu qualifiés. Ils affirment aussi que restreindre les comparaisons entre Etats proches, quand le salaire minimum augmente dans l’un mais pas dans autres, résout ce problème, parce que des Etats proches sont sujets aux mêmes chocs qui peuvent être corrélés fallacieusement avec les hausses du salaire minimum. En utilisant ces "comparaisons entre voisins", ces deux études constatent que les effets de désemploi sont proches de zéro. La première se focalise sur les travailleurs de la restauration (Dube et al., 2010) et la seconde sur les adolescents (Allegretto et al., 2011).

Deux nouvelles analyses récentes remettent en cause plusieurs de ces conclusions (Neumark et al., 2014a ; 2014b). En outre, trois études utilisant trois approches différentes au problème de la corrélation des chocs touchant le marché du travail avec les hausses du salaire minimum (Baskaya et Rubinstein, 2015 ; Clemens et Wither, 2016 ; Powell, 2016) mettent en évidence de forts effets de désemploi associés au salaire minimum, avec des élasticités allant de -0,5 à -0,3 pour les adolescents et proches de -1 pour les travailleurs à très bas salaire (Clemens et Wither, 2016). Il y a plusieurs raisons pour trouver ces études plus convaincantes (Neumark et Wascher, 2017), notamment le fait que les méthodes de contrôle utilisées dans les études antérieures peuvent obscurcir les effets de désemploi du salaire minimum.

(…) Les exceptions dans les récents travaux qui ne trouvent pas de preuves suggérant des effets sur l’emploi (Dube et al., 2010 ; Allegretto et al., 2011) tiennent généralement à une façon spécifique d’estimer les effets du salaire minimum sur l’emploi (…). Bien d’autres méthodes dans la plupart des récentes études, qui s’attaquent aux limites potentielles que les études antérieures, trouvent des effets de désemploi (Baskaya et Rubinstein, 2015 ; Clemens et Wither, 2016 ; Powell, 2016). (…) Les affirmations générales selon lesquelles il n’y a pas de preuve qu’accroître le salaire minimum détruit des emplois sont simplement fausses.

Le salaire minimum dans les autres pays

Jusqu’à présent, la plupart des études utilisent les données américaines car les différences entre les salaires minima d’un Etat à l’autre fournissent le meilleur "laboratoire" pour estimer les effets du salaire minimum. Beaucoup d’autres pays, notamment l’Allemagne, ont un salaire minimum national. Un salaire minimum national pose de plus gros problèmes pour les sciences sociales, parce qu’il est difficile d’estimer ce qui se serait passé en l’absence d’une hausse du salaire minimum. Ce problème se reflète aussi dans les données britanniques. Dans la mesure où le salaire minimum est le même d’une région à l’autre au Royaume-Uni, une étude récente a examiné des groupes différemment affectés par le salaire minimum national, trouvant des baisses d’emploi pour les femmes à temps partiel, le groupe le plus affecté. Une deuxième étude observe les changements sur le marché du travail à des âges où le salaire minimum change (à 18 et 22 ans) et constate un effet négatif à 18 ans et à 21 ans (un an avant que le salaire minimum n’augmente, ce qui reflète d’après les auteurs le fait que les employeurs anticipent le relèvement du salaire minimum à 22 ans). Cependant, il y a plusieurs études britanniques qui ne trouvent aucun effet de désemploi. (...)

Les effets distributionnels et l’impact sur la pauvreté

Le principal argument avancé en faveur d’un salaire minimum est qu’il aide les ménages modestes. Mais parce qu’il y a des effets de désemploi, le salaire minimum crée des gagnants et des perdants. Les gagnants obtiennent un salaire plus élevé sans réduction de l’emploi (ni du nombre d’heures travaillées), tandis que les perdants portent le poids des effets de désemploi, en perdant leur emploi, en travaillant moins longtemps ou en ayant plus de difficultés à trouver un emploi. Si les gains des gagnants sont larges, si ces gagnants sont surreprésentés parmi les ménages modestes que les autorités cherchent à aider et si les perdants sont concentrés parmi les ménages à haut revenu (…), alors les pertes subies par les perdants suite à la hausse du salaire minimum peuvent sembler acceptables. Cependant, les études portant sur les Etats-Unis échouent à trouver des preuves démontrant que le salaire minimum aide les pauvres ; celui-ci accroît en fait le nombre de ménages modestes (Lundstrom, 2017).

Le problème fondamental avec l’utilisation du salaire minimum en vu d’accroître le revenu des ménages modestes est que cette politique cible des travailleurs à faible salaire, pas les ménages à faible revenu, or il ne s’agit pas forcément des mêmes personnes. Premièrement, dans plus de la moitié des familles pauvres avec un chef de famille âgé de 18 à 64 ans, personne ne travaille (…). Deuxièmement, certains travailleurs sont pauvres parce qu’ils ne travaillent que quelques heures, non parce qu’ils gagnent de faibles salaires (…). Et troisièmement, parce que les adolescents sont surreprésentés dans la main-d’œuvre rémunérée au salaire minimum, beaucoup de travailleurs à faible salaire ne sont pas dans des ménages pauvres. Par conséquent, des calculs sommaires suggèrent que lorsque le salaire minimum augmente, en supposant aucune destruction d’emploi, l’essentiel de la hausse des revenus va aux ménages appartenant à la moitié supérieure de la distribution des revenus plutôt qu’aux ménages sous le seuil de pauvreté (…).

L’incapacité à aider les ménages modestes via une hausse du salaire minimum est, on le comprend, frustrant pour les autorités. Aux Etats-Unis, cependant, un outil bien plus efficace est l’earned income tax credit (EITC) instauré dans les années soixante-dix. Certains pays européens (notamment le Royaume-Uni, la Belgique, la France et les Pays-Bas) ont mis en œuvre des politiques similaires. Ces programmes versent un supplément de revenu aux travailleurs à faible revenu, en fonction des ressources du ménage ; ce supplément de revenu diminue à mesure que le revenu d’activité augmente. (…)

Les effets incitatifs de ces suppléments de revenu sont souvent compliqués, mais si ces dispositifs sont correctement conçus, alors ils accroissent les incitations à entrer sur le marché du travail pour de nombreux individus éligibles qui ne travaillaient pas. (…) L’EITC aide les ménages à sortir de la pauvreté pas seulement via le supplément de revenu qu’il offre, mais aussi indirectement via le supplément de revenu d’activité généré par les incitations à accroître l’offre de travail (Neumark et Wascher, 2011). (...)

Résumé et recommandations de politique économique

Alors que de faibles salaires contribuent aux difficultés économiques de nombreuses familles pauvres et à faible revenu, l’argument selon lequel un relèvement du salaire minimum est un moyen efficace d’améliorer leur situation n’est pas soutenu par les preuves empiriques. Premièrement, un salaire minimum plus élevé décourage les employeurs d’utiliser les travailleurs à bas salaire, peu qualifiés que le salaire minimum cherche à aider. De nombreuses preuves empiriques (mais pas toutes) confirment que le salaire minimum réduit l’emploi des travailleurs à bas salaire, peu qualifiés. Deuxièmement, le salaire minimum ne parvient pas à cibler les familles pauvres et à faible revenu. Le salaire minimum augmente davantage les salaires des travailleurs à bas salaire plutôt qu’il n’augmente les revenus des ménages à faible revenu. Les familles à faible revenu doivent recevoir de l’aide pour sortir de la pauvreté. Les études portant sur les Etats-Unis échouent généralement à trouver des preuves empiriques montrant que le salaire minimum aide les pauvres, bien que certains sous-groupes puissent être aidés lorsque le salaire minimum est combiné avec un programme de subvention, comme un crédit d’impôt ciblé. Le salaire minimum est une politique relativement inefficace pour aider les ménages pauvres et à faible revenu. Des politiques plus efficaces sont celles qui incitent davantage les membres des familles pauvres et à faible revenu à travailler. »

David Neumark, « Employment effects of minimum wages », IZA World of Labord, n° 6, décembre 2018. Traduit par Martin Anota

Références

ALLEGRATTO, Sylvia A., Arindrajit DUBE & Michael REICH (2011), « Do minimum wages really reduce teen employment? Accounting for heterogeneity and selectivity in state panel data », in Industrial Relations, vol. 50, n° 2.

BASKAYA, Yusuf S., & Yona RUBINSTEIN (2015), « Using federal minimum wages to identify the impact of minimum wages on employment and earnings across U.S. states », document de travail

BELMAN, Dale, & Paul WOLFSON (2014), « What does the minimum wage do? ».

CARD, David, & Alan B. KRUEGER (1995), Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, Princeton University Press.

CLEMENS, Jeffrey, & Michael WITHER (2016), « The minimum wage and the Great Recession: Evidence of effects on the employment and income trajectories of low-skilled workers », document de travail.

DOUCOULIAGOS, Hristos, & T. D. STANLEY (2009), « Publication selection bias in minimum-wage research? A meta-regression analysis », in British Journal of Industrial Relations, vol. 47, n° 2.

DUBE, Arindrajit, T. William LESTER & Michael REICH (2010), « Minimum wage effects across state borders: Estimates using contiguous counties », in Review of Economics and Statistics, vol. 92, n° 4.

LUNDSTROM, Samuel M. (2017), « When is a good time to raise the minimum wage? », in Contemporary Economic Policy, vol. 35, n° 1.

NEUMARK, David, J.M. Ian SALAS, & William WASCHER (2014a), « Revisiting the minimum wage–employment debate: Throwing out the baby with the bathwater? », in Industrial and Labor Relations Review, vol. 67, n° 3.

NEUMARK, David, J.M. Ian SALAS, & William WASCHER (2014b), « More on recent evidence on the effects of minimum wages in the United States », in IZA Journal of Labor Policy, vol. 3, n° 24.

NEUMARK, David, & William WASCHER (2007), « Minimum wages and employment », Foundations and Trends in Microeconomics, vol. 3, n° 1−2.

NEUMARK, David, & William WASCHER (2008), Minimum Wages, MIT Press.

NEUMARK, David, & William WASCHER (201), « Does a higher minimum wage enhance the effectiveness of the Earned Income Tax Credit? », in Industrial and Labor Relations Review, vol. 64, n°

NEUMARK, David, & William WASCHER (2017), « Reply to credible research designs for minimum wage studies », in Industrial and Labor Relations Review, vol. 70, n° 3.

POWELL, David (2016), « Synthetic control estimation beyond case studies: Does the minimum wage reduce employment? », RAND, labor & population working paper, n° WR-1142.