« (…) La productivité du travail, qui est généralement mesurée comme la production (PIB) par heure travaillée dans le secteur marchand et corrigée en termes de pouvoir d’achat (…), est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour de hauts niveaux de vie. Sa croissance est reconnue tant en théorie qu’en pratique comme étant associée à des taux élevés de croissance économique. Certains pays peuvent atteindre de hauts PIB par tête (tels que la Corée du Sud) via de grands sacrifices de temps de loisir. La productivité du travail dépend de plusieurs facteurs, si bien que sa mesure peut souffrir d’erreurs significatives. Il est crucial d’évaluer correctement ces facteurs pour que nous comprenions comment les marchés du travail opèrent tant à long terme qu’à court terme. (…)

Productivité du travail et prospérité à long terme : théorie et observations empiriques

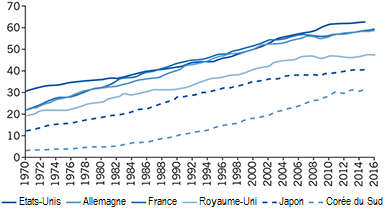

Dans une économie de marché, la productivité du travail est l’ultime source de bien-être économique. Le graphique 1 présente l’évolution du PIB par tête depuis 1970 pour plusieurs pays, mesuré en dollars américains et en parité de pouvoir d’achat comme le rapporte l’OCDE. En tant que mesure agrégée, la productivité horaire résume la valeur de marché que l’usage du travail représente pour une économie. Elle mesure la contribution moyenne du travail dans la création de biens et services dans une société et elle constitue un facteur majeur derrière le PIB par tête. Il est utile de souligner que le PIB représente non seulement la consommation de biens privés en soi, mais aussi, plus généralement, les ressources disponibles pour une meilleure fourniture de services de santé, de soins apportés aux plus âgés et aux personnes handicapées, d’éducation, de sécurité publique, tout comme pour l’atténuation de la pollution et la recherche-développement. Naturellement, en tant que moyenne, la productivité du travail agrégée masque d’énormes différences entre les travailleurs d’un lien de travail à un autre, d’un secteur à un autre et d’une profession à une autre. Pourtant, en tant qu’indicateur macroéconomique, c’est un signe remarquablement fiable de la prospérité d’une nation aussi bien que de sa compétitivité internationale.

GRAPHIQUE 1 Productivité du travail : PIB par heure (en dollars PPA de 2010)

(...) La théorie de la croissance et les études empiriques ont montré de façon convaincante que la productivité du travail est une condition nécessaire pour le bien-être économique. Pourtant, un éventail de facteurs influence cette relation. Tout d’abord, les pays avec une faible productivité horaire moyenne peuvent avoir un PIB par tête plus élevé simplement en travaillant moins d’heures chaque jour, chaque semaine ou chaque année (c’est la marge intensive de l’offre de travail), accroissant par conséquent l’intrant travail effectif par personne. Une plus longue durée de travail va en effet accroître le PIB total ou le PIB par tête, mais une plus longue durée du travail signifie moins d’heures pour jouir des fruits du travail. Des heures additionnelles par travailleur sont susceptibles d’accroître le niveau de stress et de malaise liés au travail et notamment les accidents sur le lieu de travail et le burn-out psychologique. Alors que cette plus grande insatisfaction est réelle, elle n’est pas capturée par les mesures conventionnelles du PIB basées sur le marché et elle affaiblit le lien entre le PIB et le bien être ou la « satisfaction de vivre » globale. En même temps, un taux d’emploi plus élevé (la part de personnes employées parmi la population en âge de travailler) va aussi accroître le PIB par tête, même si la productivité reste constante. Parce que la satisfaction de vivre d’une personne employée est susceptible d’être plus élevée que celle d’une personne qui ne l’est pas, un taux d’emploi plus élevé est aussi susceptible de générer plus de bien-être, même si les gens n’aiment généralement pas travailler. Ces deux formes d’utilisation du travail sont importantes à prendre en compte lorsqu’on voit le lien entre productivité horaire et revenu national ou bien-être. (...)

La productivité horaire est intimement associée aux rémunérations, tant au niveau individuel qu’au niveau des secteurs, des professions et des pays. C’est parce que les travailleurs avec une productivité moyenne plus élevée sont plus profitables pour leurs employeurs et que ces derniers tendent à partager cette plus grande profitabilité avec leurs salariés. Il n’est donc pas surprenant que les travailleurs dans les pays avec des niveaux élevés de productivité obtiennent aussi de plus fortes rémunérations, (…) notamment des avantages extra-salariaux comme la santé et l’assurance sociale qui représentent jusqu’à la moitié du coût total que représente un salarié pour un employeur.

En résumé, le lien entre la productivité du travail et le bien-être économique d’une nation peut être affecté par des heures par travailleur, les ratios d’emploi (le pourcentage de ceux en âge de travailler qui sont employés) et l’effort réalisé par les travailleurs sur leur lieu de travail. Pourtant cette relation positive est incontestable et il est crucial de comprendre les sources de la productivité du travail pour comprendre la prospérité aussi bien à long terme qu’à court terme.

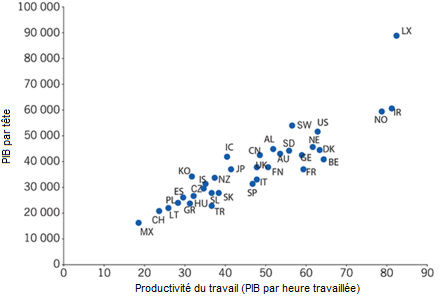

Au niveau national, les données montrent que les mesures de productivité du travail et le PIB par tête sont très corrélés entre pays, mais pas parfaitement. Le graphique 2 montre cette relation pour 35 pays de l’OCDE en 2015.

GRAPHIQUE 2 PIB par tête et productivité du travail en 2015

Cela montre que même entre les plus riches nations au monde il y a de considérables écarts en termes de productivité du travail. Théoriquement, il devrait être relativement simple d’isoler les raisons expliquant pourquoi certains pays de l’OCDE n’ont pas encore atteint la frontière technologique en termes de productivité horaire du travail (le niveau de production théorique maximal par unité de temps qui peut être atteint toute chose égale par ailleurs). Des machines plus nombreuses et plus performantes, davantage d’éducation, et des produits plus innovants dans les "bons" secteurs semblent constituer des recettes évidentes pour réussir. Malheureusement, cette tâche n’est pas si facile que cela. Si une partie des écarts de productivité du travail peut être expliquée ainsi, les études montrent que des éléments (…) intangibles de l’environnement économique influencent aussi la productivité du travail. Ces facteurs (…) incluent l’Etat de droite, la fiabilité du système légal et le niveau global de confiance parmi les participants de marché. Ces facteurs ont beau être cruciaux, ils sont difficiles à mesurer et ne peuvent changer du jour au lendemain. (…) Même si le Niger et les Etats-Unis avaient la même dotation en termes de capital physique et humain, les travailleurs américains seraient toujours sept fois plus productifs que les Nigériens.

Une autre complication est que la productivité moyenne est juste une moyenne d’une large gamme de résultats au niveau sectoriel, des entreprises ou même individuel. La structure de production dans un pays comprend plusieurs secteurs ou entreprises de productivités différentes. Aussi longtemps que les entreprises avec une faible productivité surviennent, elles peuvent "piéger" des facteurs de productivité qui pourraient être plus efficacement utilisés ailleurs, ce qui pousse la moyenne à la baisse.

Productivité du travail et cycle d’affaires : Théorique et enseignements empiriques

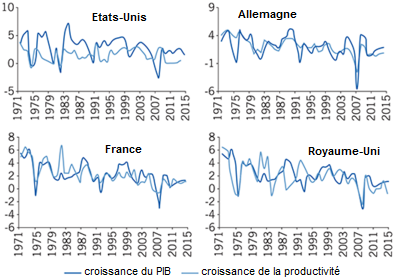

Si une plus forte productivité du travail est associée à un PIB plus élevé et à une plus grande prospérité à long terme, pourquoi ne serait-il pas logique de l’associer aux cycles d’affaires (…) ? En effet, les analystes des cycles d’affaires ont depuis longtemps cherché à connecter les soudains changements dans la productivité du travail au cycle d’affaires. Dans la plupart des pays industrialisés et durant l’essentiel de la période consécutive à la Seconde Guerre mondiale, la productivité du travail a été procyclique. Le graphique 3 représente l’évolution temporelle des taux de croissance du PIB et la même mesure de la productivité présentée dans l’illustration et le graphique 2 pour six économies majeures de l’OCDE. Pour ces pays (et pour l’OCDE dans son ensemble, avec quelques exceptions), la productivité moyenne du travail s’accroît généralement quand l’économie est en expansion.

GRAPHIQUE 3 Les taux de croissance du PIB réel et de la productivité du travail

Les économistes ont depuis longtemps compris que les expansions sont généralement associées à des périodes de hausse de la productivité du travail, mais ils y ont souvent vu quelque chose d’énigmatique. Les premiers analystes s’attendaient à ce que les produits marginaux et moyens du travail déclinent à mesure que l’usage des intrants augmentait, mais les premières études n’indiquaient pas cela. Dans les années trente, Keynes était conscient de cette énigme, notant que le comportement des salaires était difficile à réconcilier avec une demande de travail stable. Les salaires tendent à suivre le produit marginal du travail et la productivité moyenne du travail doit chuter quand des travailleurs moins productifs sont embauchés et cela se traduit par des salaires contracycliques. A l’inverse, la productivité procyclique implique que la marge d’accroissement pour les salaires est plus grande lors des expansions, puisque la productivité marginale et la productivité moyenne varient de concert.

Cependant, comme toujours en économie, le monde est plus compliqué que cela. La productivité mesurée du travail est très volatile à court terme et elle dépend de plusieurs facteurs, dont certains déjà mentionnés ci-dessus et d’autres qui seront discutés ci-dessous. En outre, elle est susceptible de souffrir de significatives erreurs de mesure.

Une objection communément avancé à l’encontre de la comparaison des taux de croissance du PIB et de la productivité du travail est que les déterminants sous-jacents des deux séries peuvent être sujets à des tendances différentes qui sont mal détectées par des comparaisons de taux de croissance. Une procédure alternative a été utilisée pour examiner les écarts des tendances séparées estimées individuellement pour la productivité horaire et le PIB. Cette analyse (…) mène à des conclusions similaires : malgré quelques exceptions, la productivité s’accroît lorsque le PIB s’accroît, à la fois en termes absolus et relativement à la tendance.

A priori, il n’y a pas de raison économique amenant à croire que la productivité moyenne du travail doit varier dans le même sens que le PIB. Si l’on observe les graphiques 3, il est évident que les corrélations positives entre la productivité et la production sont seulement une tendance générale dans les données et non une loi d’airain. Des cycles individuels et de plus larges périodes existent dans laquelle la co-variation positive disparaît ou même devient négative, par exemple, en France à la fin des années soixante-dix ou au Royaume-Uni à la fin des années quatre-vingt. Le cas le plus flagrant est la détérioration du lien positif entre productivité et production aux Etats-Unis après le milieu des années quatre-vingt, qui est confirmée par des études avec des données sur le travail de meilleure qualité. (…) Pour la plupart des pays et la plupart des sous-périodes, la relation semble assez stable, pourtant les Etats-Unis ne sont pas la seule exception intéressante. Alors que la plupart des pays de l’OCDE d’Europe et d’Asie semblent confirmer la tendance générale, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Portugal représentent d’importants écarts. L’exception la plus significative est l’Espagne, où la corrélation a aussi été négative depuis les années quatre-vingt-dix ; (…) d’autres procédures d’extraction de tendance montrent une corrélation négative depuis au moins le milieu des années soixante-dix.

Quelle est la meilleure explication du lien positif entre productivité et production, souvent ponctuée par des périodes de co-variation nulle ou négative ? Pour expliquer les cycles d’affaires normaux, les macroéconomistes proposent divers récits. L’un d’eux met en scène l’arrivée de l’innovation technique (…) qui accroît la productivité du travail ou des biens capitaux, ce qui stimule alors l’investissement dans les biens d’équipement, les logiciels et d’autres biens productifs. L’innovation même et l’investissement subséquent accroissent la productivité du travail, tandis que l’emploi et la production chute. Une autre explication suggère que les améliorations des termes de l’échange peuvent stimuler l’investissement, la productivité du travail et l’emploi. Pourtant un autre affirme qu’une hausse de la demande globale (…) peut temporairement stimule l’investissement des entreprises lorsque celles-ci atteignent les contraintes de capacité, ce qui accroitrait la productivité du travail. Dans tous les cas, (…) on observe que les employeurs thésaurisent la main-d’œuvre s’ils considèrent le ralentissement de l’activité comme temporaire et veulent préserver le "capital humain", les compétences que possèdent leurs travailleurs et qui seraient perdues s’ils s’en allaient.

Cette interprétation des "corrélations normales" doit aussi expliquer des schémas plus ambigus de co-variation (…). Premièrement, la prévalence de chocs de demande globale peut renverser le cas normal. Par exemple, si une expansion économique était tirée par la seule politique monétaire expansionniste, la productivité et les salaires réels peuvent être davantage susceptibles de décliner lors des expansions ou du moins jusqu’à ce qu’un nouvel investissement est entrepris et stimule la productivité des heures de travail. Pourtant si la thésaurisation de la main-d’œuvre est courante, son effet positif sur la productivité du travail est susceptible de dominer même à court terme. Deuxièmement, la disparition de la productivité procyclique aux Etats-Unis est assez durable pour être notée. Cela peut être dû à un changement structurel permanent lors des récessions, durant lesquelles les entreprises inefficaces disparaissent et l’économie voit ainsi son efficacité augmenter. Cette perspective darwiniste est plausible comme la mondialisation a intensifié au cours des dernières années. Les études sur les Etats-Unis pointent une large variance de productivité entre les entreprises au sein de chaque secteur ; avec une plus forte concurrence internationale, il est plus difficile de survivre aux récessions en se contentant de thésauriser la main-d’œuvre. Le résultat macroéconomique net est une plus grande efficacité de la main-d’œuvre employée par les entreprises, des prix plus faibles et une allocation plus efficace des ressources.

Un aspect commun des pays pour lesquels la procyclicité de la productivité disparaît est l’érosion des institutions du marché du travail, en particulier celles associés à la négociation collective et à la protection de l’emploi. L’adhésion a décliné non seulement dans les syndicats, mais aussi dans les associations d’employeurs, réduisant le pouvoir de négociation collective institutionnalisé et la protection de l’emploi. La plus grande flexibilité du marché du travail signifie que les entreprises peuvent embaucher et licencier les travailleurs plus facilement, ce qui atténue les incitations les plus communément citées pour la thésaurisation de la main-d’œuvre. Un contre-argument pourrait être que les licenciements excessifs de travailleurs et la fermeture des entreprises qui font des pertes peuvent ne pas toujours constituer la réponse appropriée à un ralentissement généralisé. En même temps, des entreprises réalisant de mauvaises performances peuvent être forcées (…) de cesser de "faire le pari d’une résurrection". La détérioration de la corrélation positive peut signaler que les récessions représentent de plus en plus des précurseurs de changement structurel permanent.

(…) Enigmatique et variable est le comportement de la productivité du travail au cours du cycle d’affaires. Pourquoi la plupart des pays de l’OCDE continuent-ils de présenter une productivité procyclique, souvent croissante au cours du temps (l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Japon), tandis que d’autres semblent aller dans le sens opposé (les Etats-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l’Espagne) ? Est-ce que les développements dans ce dernier groupe de pays est dû à l’effritement du pouvoir des syndicats ? Ou à la plus grande cruauté des entreprises en matière de licenciements et aux pertes en capital humain ? Ou à la plus grande flexibilité du marché du travail, liée notamment à la prolifération de contrats temporaires et de l’emploi d’intérim ? Notons que la productivité du travail reste largement procyclique au Royaume-Uni et en France, où le syndicalisme a décliné, mais où la couverture est large. Le cas inhabituel de l’Espagne, qui a présenté une productivité du travail contracyclique continûment et sans exception depuis la mort de Franco en 1975, a déjà capté l’attention des chercheurs. (…) »

Michael C. Burda, « Aggregate labor productivity », IZA World of Labor, n° 435, avril 2018. Traduit par Martin Anota