« (…) La croissance économique du Brésil au cours de la dernière décennie doit beaucoup à l'essor des matières premières (…). En 2010, la croissance a atteint le chiffre impressionnant de 7,5 %. Des politiques budgétaire et monétaire très expansionnistes ont permis à l'économie de très rapidement surmonter la crise financière mondiale. Aujourd'hui, des politiques similaires sont à nouveau déployées. La croissance du PIB s’est accélérée au second trimestre de l'année 2012 et elle devrait atteindre plus de 4 % en 2013. Mais le Brésil peut-il aller au-delà de ces cycles de stop-and-go et assurer une croissance stable ?

Une contrainte évidente est l'insuffisant investissement dans le capital physique, comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont utilisé les aéroports et les routes du Brésil. L’économie brésilienne veut rivaliser avec des géants asiatiques comme la Chine et l'Inde, mais son taux d'investissement, qui atteint péniblement 19 % du PIB, est loin des taux asiatiques. Et, même à un faible niveau d'investissement, le déficit du compte courant du Brésil est supérieur à 2 % du PIB, ce qui l’expose à une dramatique pénurie d’épargne domestique. Etant donné que la nouvelle classe moyenne du Brésil se consacre à l’acquisition de biens de consommation conformes à son statut, l’épargne additionnelle ne peut venir que du secteur public. (…)

Le Brésil a engendré quelques compagnies de classe mondiale (par exemple l’industriel aéronautique Embraer), mais la plupart de ses secteurs industriels restent focalisés sur le seul marché intérieur et ne sont pas compétitifs internationalement. Le niveau élevé des coûts de production, en particulier dans l'énergie, sont un obstacle majeur. (…) A long terme, le Brésil devra investir davantage dans la production énergétique - et ces investissements, comme tous les gouvernements de l'Amérique latine le savent, sont de plus en plus controversés pour des raisons politiques et environnementales.

Une autre question clé est celle du taux de change. Au cours de la dernière décennie, le Brésil a laissé sa monnaie flotter, puis il a discrètement abandonné cette politique pour adopter de facto un régime semi-fixe, ce qui permet à la monnaie de se déplacer dans une bande étroite autour de deux réals brésiliens pour un dollar américain. Dans le passé, les coûts financiers d’intervention sur le marché des changes étaient très élevés, donc les épisodes de régime fixe étaient de courte durée. Cette fois-ci, le coût d'intervention a été limité en raison de l'incertitude en Europe, mais aussi en raison du contrôle des capitaux et des faibles taux d'intérêt au Brésil. Toutefois, cet équilibre délicat pourrait être menacé par un nouvel afflux de liquidité mondiale, peut-être tiré par les politiques d’assouplissement quantitatif menées par la Réserve fédérale américaine.

Le gouvernement de Rousseff a également mis en œuvre des mesures incitatives (subventions, crédit dirigé et même de nouvelles taxes sur les importations) visant à développer certains secteurs. Les enthousiastes décrivent cela comme une nouvelle marque de politique industrielle moderne qui peut pousser le Brésil au-delà de son rôle traditionnel d'exportateur de matières premières. Les critiques disent qu’il s’agit d’un effort malavisé qui ne générera que davantage de distorsions et retardera la croissance. Selon moi, (…) les marchés de l'innovation et des nouvelles idées fonctionnent mal et les gouvernements peuvent aider à remédier aux défaillances de marché. (…) Les pays doivent créer des institutions pour assurer que le soutien est donné (et retiré) seulement selon des critères reposant sur la productivité attendue, et non comme un moyen de récompenser les amis ou alliés politiques. »

Andrés Velasco, « El desafío del crecimiento en Brasil », in Project Syndicate, 30 octobre 2012.

Tag - croissance

lundi 5 novembre 2012

Le défi de la croissance brésilienne

Par Martin Anota le lundi 5 novembre 2012, 18:35 - Développement

jeudi 1 novembre 2012

La croissance miraculeuse de l'Afrique

Par Martin Anota le jeudi 1 novembre 2012, 19:42 - Développement

« La rareté et la qualité médiocre des données relatives aux niveaux de vie pour les pays les moins développés sont bien connues et ont motivé des efforts soutenus pour améliorer la qualité de l’information (…). Il existe une large source de données actuelles et historiques sur les niveaux de vie dans les pays en développement, jusqu’alors non examinées, qui ont été recueillies dans le cadre du Demographic and Health Survey (DHS). Sur plus de deux décennies, cette enquête a collecté des informations sur la détention de biens durables, la qualité du logement, la santé et la mortalité des enfants, l’éducation des jeunes et l’allocation du temps des femmes (…) dans les régions les plus pauvres du monde.

J’ai utilisé les données des Demographic and Health Surveys relatives aux niveaux et croissance de la consommation réelle dans 29 pays subsahariens et 27 autres pays en développement. (…) Ces estimations ont la vertu d’être basées sur une source d’information méthodologiquement cohérente pour un large échantillon de pays pauvres. Plutôt que d’essayer de mesurer la consommation nominale totale et de la coupler avec des indices des prix collectés indépendamment, elles emploient des mesures physiques directes de la consommation réelle (…). Les articles qu’elles couvrent constituent de clairs indicateurs du bien-être matériel dans les plus pauvres régions du monde, en variant selon le statut socioéconomique et en couvrant la majorité des dépenses des ménages à travers la santé, la nutrition et le temps familial.

(…) La consommation réelle des ménages en Afrique subsaharienne a connu un taux de croissance compris entre 3,4 et 3,7 % par an, soit un taux trois et demi à quatre fois plus élevé que celui présenté dans les sources de données internationales. (… ) La croissance de la consommation dans les économies non subsahariennes est aussi plus élevée que celle indiquée dans les sources internationales, mais la différence ici est bien moins prononcée, avec une croissance de 3,4 à 3,8 % par an, alors que les sources internationales indiquent 2 à 2,2 %. Tandis que les sources de données internationales indiquent que l’Afrique subsaharienne progresse à un taux moitié moindre que le taux des autres pays en développement, les DHS suggèrent que la croissance africaine est en fait proche de celle expérimentée par les autres économies en développement. (…)

C’est une évolution miraculeuse, étant donné que (…) l’épidémie du SIDA a privé les familles d’adultes en âge de travailler, a chargé celles-ci de lourdes dépenses médicales et funéraires, rendu orphelins les enfants en âge d’être scolarisés (…). Pourtant, la santé globale des enfants et leur mortalité s’améliorent, ils sont davantage scolariés, et la consommation familiale d’une variété de biens matériels s’accroît à un rythme rapide. Toutefois, malgré ces tendances encourageantes, il est important de ne pas oublier que les données des DHS indiquent aussi que l’Afrique est bien plus pauvre que les autres pays en développement, avec des niveaux de consommation (bien) inférieurs à ceux présentés par les autres pays en développement dans l’échantillon des DHS. (…) »

Alwyn Young, « The African Growth Miracle », NBER working paper, n° 18490, octobre.

samedi 20 octobre 2012

Le rééquilibrage de la croissance chinoise

Par Martin Anota le samedi 20 octobre 2012, 18:54 - Développement

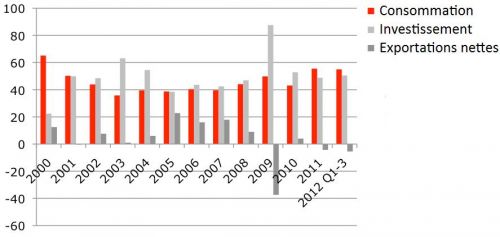

GRAPHIQUE Contributions à la croissance chinoise (en %)

Note : les chiffres pour l'année 2012 ne prennent en compte que les trois premiers trimestres.

Source : The Economist (2012)

« La Chine (…) a annoncé ses derniers chiffres de croissance jeudi. La vitesse de la croissance attire le plus d’attention, mais la source de la croissance est peut-être plus frappante. (…) Au cours des trois premiers trimestres de cette année, la consommation contribua à plus de la moitié (55 %) de la croissance chinoise, excédant la contribution de l’investissement. Si cette tendance se maintient, la croissance chinoise ne sera pas tirée cette année par l’investissement (encore moins par les exportations), mais par la consommation. Cela ne s’était pas produit depuis plus d’une décennie. (…) Jusqu’à récemment, les statistiques officielles montraient que l’investissement apportait la plus grande contribution à la croissance économique de la Chine chaque année depuis 2001. (…) La consommation contribua à 55,5 % de la croissance de la Chine en 2011 ; l’investissement contribua seulement à 48,8 %. (Les exportations ont soustrait 4,3 %.) En d’autres mots, la croissance de la Chine fut tirée par la consommation l’année dernière également. »

The Economist, « China’s consumer-led growth », 20 octobre 2012.

vendredi 19 octobre 2012

Bonheur et croissance

Par Martin Anota le vendredi 19 octobre 2012, 15:53 - Croissance, cycles et crises

« Pourquoi la croissance économique devrait-elle se poursuivre ? Les bases de cette question ont été posées il y a quelques temps déjà. En 1974, l’économiste Robert Easterlin publia un article célèbre, « Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence”. Après avoir relié le revenu par habitant aux niveaux de bonheur déclarés par les individus pour un certain nombre de pays, il aboutit à une conclusion surprenante : probablement pas. Au-dessus d’un niveau plutôt faible de revenu (suffisant pour satisfaire les besoins fondamentaux), Easterlin ne décela pas de corrélation entre le bonheur et le PIB par tête. En d’autres termes, le PIB est une pauvre mesure de la satisfaction de vivre. (…)

Mais une autre découverte a aussi commencé à influencer le débat sur la croissance : les gens pauvres dans un pays sont moins heureux que les riches. En d’autres termes, au-dessus d’un faible niveau de satisfaction, les niveaux de bonheur des individus sont déterminés bien moins par leur revenu absolu que par leur revenu relatif par rapport à quelque groupe de référence. Nous comparons constamment notre sort avec celui des autres, nous sentant soit supérieurs, soit inférieurs, quel que soit notre niveau de revenu ; le bien-être dépend plus de la manière par laquelle les fruits de la croissance sont répartis plutôt que sur leur montant absolu.

Autrement dit, ce qui compte pour la satisfaction de vivre est la croissance, non pas du revenu moyen, mais du revenu médian, c'est-à-dire du revenu de la personne typique. (…) Dans les pays riches au cours des trois dernières décennies, le revenu moyen s'est régulièrement accru, mais le revenu médian a stagné, voire même diminué. En d’autres termes, une minorité (une très petite minorité en ce qui concerne des pays tels que les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne) a capté la majorité des gains de la croissance économique. En de telles circonstances, ce n’est pas davantage de croissance que nous voulons, mais plus d’égalité. »

Robert Skidelsky, « Happiness Is Equality », in Project Syndicate, 19 octobre 2012.

lundi 15 octobre 2012

Pourquoi la croissance du PIB est une bonne chose

Par Martin Anota le lundi 15 octobre 2012, 20:08 - Croissance, cycles et crises

Le texte suivant est une traduction (réalisée par mes propres soins) d’un récent billet de Timothy Taylor, « Why GDP Growth is Good ». Je remercie chaleureusement ce dernier d’avoir accepté que je le traduise...

Plusieurs enseignants d’économie ont eu à répondre à un moment donné à une question existentielle des étudiants : davantage de production est-il toujours bon ? Nicholas Oulton a écrit un joli essai percutant, « Hooray for GDP! », pour le Center for Economic Performance de la London School of Economics and Political Science. Oulton résume ainsi les principaux arguments mettant en garde contre une focalisation excessive sur le PIB :

- Le PIB est une mesure irrémédiablement défaillante du bien-être. Il ignore le loisir et le travail domestique des femmes. Il ne prend pas en compte la pollution et les émissions de carbone.

- Le PIB ignore la répartition des revenus. Dans le plus riche pays au monde, les Etats-Unis, la personne ou famille typique n’a tiré aucun profit de la croissance économique depuis les années soixante-dix. Les inégalités se sont fortement accrues sur la même période.

- Le bonheur doit être le grand objectif de la politique, mais l’évidence empirique montre qu’au-dessus d’un certain seuil, un plus haut niveau de vie matériel ne rend pas les gens plus heureux…

- Même si une croissance du PIB serait bénéfique sur certains plans, elle n’est toutefois en définitive pas souhaitable parce qu’elle se traduit par de plus grands dommages environnementaux.

Oulton se penche ensuite sur chaque de ces points, sans chercher à réaliser un examen exhaustif du sujet, mais en sélectionnant un échantillon d’arguments et de preuves empiriques. Voici quelques unes de ses réponses, auxquelles je rajoute les miennes.

1. Le PIB est une mesure imparfaite du bien-être

Oui, le PIB laisse de côté un grand nombre de choses qui importent, et un grand nombre de choses qui devraient importer. Il n’y a pas de surprise ici : depuis plusieurs décennies, chaque manuel introductif à l’économie a soulevé ce point. Ma citation favorite sur ce point provient d’un discours tenu en 1968 par Robert Kennedy.

Oulton fait une disctinction utile en précisant que le PIB est une mesure de la production qui n’est pas et ne fut jamais destinée à être une mesure du bien-être, mais que le PIB par habitant est clairement une composante du bien-être, ce qui signifie que lorsqu’on fait une liste de tous les facteurs qui bénéficient aux gens, un niveau plus élevé de consommation d’une large gamme de biens et services est un élément de cette liste. De plus, le PIB par habitant est un indicateur plus large du bien-être parce qu’en regardant le monde, on constate que le PIB est clairement corrélé avec la santé, l’éducation, la démocratie et l’Etat de droit.

Pour réfléchir à propos du bien-être social, il est souvent utile de regarder d’autres statistiques que le PIB (…). Mon commentaire favori sur ce point est tiré d’un essai de Robert Solow (« James Meade at Eighty », publié dans la revue Economic Journal en décembre 1986), où celui-ci écrivait : « Si vous devez être obsédé par quelque chose, la maximisation du revenu national réel n’est pas un mauvais choix ». A mes yeux, la claire implication en est qu’il est peut-être mieux de ne pas être obsédé par un seul nombre, mais qu’il vaut mieux cultiver une perspective plus large et multidimensionnelle. Mais oui, si vous devez choisir un nombre, le PIB réel par habitant n’est pas un mauvais choix. Pour le dire en d’autres termes, un PIB élevé ou croissant n’assure certainement pas un niveau élevé de bien-être collectif, mais il rend plus aisé d’atteindre cet objectif qu’un PIB faible ou décroissant.

2. Le PIB ignore la répartition

Oui, effectivement. Encore une fois, le PIB est une mesure de la production, et non de tout ce qui peut et doit importer dans une quelconque réflexion qui porterait sur la société. J’ai souvent noté (…) que les inégalités des salaires et des revenus des ménages ont été croissantes ces dernières décennies et que je suis convaincu que cette tendance est un authentique problème.

Mais même si des inégalités élevées et croissantes sont (comme je le crois) un problème, cela ne signifie pas qu’un PIB élevé ou croissant soit la cause du problème. Il n’est pas du certain qu’être dans une économie avec un PIB plus élevé mène à davantage d’inégalités. Dans une perspective mondiale, la plupart des économies ayant le plus haut niveau d’inégalités se situent en Amérique latine ou en Afrique. Plusieurs pays à hauts revenus d’Europe de l’ouest se caractérisent par une bien plus grande égalité de revenus que l’économie américaine. Les périodes de croissance économique rapide aux Etats-Unis (disons, en particulier les années cinquante et soixante) ne furent pas associées à un accroissement des inégalités.

Oulton écrit : “Les inquiétudes à propos des inégalités sont légitimes, mais il faut en mon sens distinguer les questions de croissance des questions de répartition ». Selon moi, cette distinction analytique est apparue très tôt (…) avec le texte classique de John Stuart Mill datant de 1848, Les Principes de l’économie politique, où la première section majeure du livre porte sur la « Production » tandis que la seconde concerne la « Répartition ». Dans son autobiographie, Mill écrit que ce sont ses discussions avec sa femme, Harriet Taylor Mill, qui l’amenèrent à faire cette distinction et finalement à la considérer comme l’un des apports fondamentaux de son livre. Mill écrivit :

« Elle n’inspira pas la partie purement scientifique de l’Economie politique ; mais ce fut tout de même son influence qui donna au livre le ton général par lequel il se distingua de tous les précédents exposés d’économie politique qui eurent la prétention d’être scientifiques… Cela consista surtout à faire la distinction entre les lois de Production de la richesse (qui sont les lois réelles de la nature et qui dépendent des propriétés d’objets) et les modes de sa Répartition qui, sujets à certaines conditions, dépendent de la volonté humain. »

3. Le bonheur doit être le grand objectif de la politique

La question est, bien sûr, comment l’on juge du “bonheur”. Il est vrai que dans les enquêtes qui demandent aux gens de noter à quel point ils sont heureux sur une échelle allant de 1 à 10, le niveau de bonheur des personnes habitant dans les pays à hauts revenus n’est qu’à peine plus élevé qu’il y a quelques décennies. Il y a un argument couramment avancé pour interpréter ces résultats. Le bonheur est-il réellement « positionnel » ? Juge-je mon bonheur relativement aux autres au même instant ? Si chacun a de plus grandes possibilités de consommation, le bonheur n’augmente-il pas ? Ce genre de résultats d’enquête est-il un artefact de l’enquête elle-même ? Si quelqu’un répond qu’il a « 7 » sur l’échelle du bonheur en 2010, il ne dit pas qu’il serait aussi à « 7 » sur l’échelle du bonheur s’il eut un niveau de revenu équivalent à celui de 1970. (…)

Mon opinion est que plusieurs personnes tirent effectivement beaucoup de bonheur des biens et services d’une économie moderne et qu’ils ne seraient pas aussi heureux si ces biens et services ne furent pas disponibles. Oulton dresse ici un argument intéressant selon lequel il y a une tension entre l’innovation de procédé et l’innovation de produit. Si l’innovation de procédé et l’innovation de produit se développent tous les deux au même rythme, alors les gens disposent d’une plus grande production et de revenus plus élevés et ils dépensent joyeusement ces revenus pour acquérir les nouveaux produits disponibles. Si les innovations de précédé se développaient plus rapidement que les innovations de produit, alors les gens auraient une plus grande productivité et des revenus plus élevés, mais aucun nouveau produit sur lequel porter leurs dépenses. Ils peuvent donc opter pour davantage de loisirs. Oulton élabore ici une jolie expérience de pensée:

“Imaginons qu’au cours des deux siècles qui suivent la naissance de la Révolution Industrielle en Grande-Bretagne l’innovation de procédé s’est développée au rythme que l’on observa effectivement durant cette période, mais qu’il n’y a pas eu d’innovation de produit dans les biens de consommation (…). Le PIB du Royaume-Uni par tête fut multiplié par 12 depuis 1800, donc les gens aujourd’hui auraient potentiellement des revenus bien plus élevés qu’ils ne purent en disposer alors. En revanche, ils ne pourraient dépenser ces revenus que dans les seuls biens et services de consommation qui étaient déjà disponibles en 1800. A cette époque, la plupart des dépenses de consommation étaient destinées à l’alimentation (au moins 60 % du budget familial typique), au chauffage (qu’il s’agisse du bois ou du charbon), à l’éclairage (bougies) et aux vêtements (fabriqués principalement à partir de la laine et du cuire). Les produits de luxe comme les calèches n’étaient disponibles qu’aux riches et seraient à présent disponible, dans ce monde imaginaire, pour tout le monde. Mais il n’y aurait pas de voitures, ni de réfrigérateurs, de machines à laver ou encore de lave-vaisselles, ni de radio, de cinéma, de télévision ou d’internet, ni même de transport ferroviaire ou aérien, ni de soins de santé modernes (par exemple, il n’y aurait ni antibiotiques, ni antiseptiques). Combien d’heures par semaine, combien de semaines par année et combien d’années au cours de son existence une personne voudrait travailler ? Ma réponse est que, dans ce monde imaginaire, les gens travailleraient beaucoup moins et prendraient beaucoup plus de loisirs que les personnes ne le font vraiment aujourd’hui. Après tout, la plupart des dépenses de consommation d’aujourd’hui porte sur des produits qui ne furent pas disponibles en 1800 et essentiellement sur des produits qui ne furent même pas inventés en 1950. »

Bien sûr, au cours du dernier siècle, les semaines de travail se sont considérablement raccourcies et, en ce sens, les gens ont choisi de profiter de quelques gains des innovations de procédé sous la forme d’un surcroît de loisirs. Mais la plupart des gens préfèrent gagner un revenu suffisant pour jouir des innovations de produit. Comme j’aime à le souligner, l’économie moderne offre une assez grande liberté en termes d’opportunités de travail. Tout au long de leur vie, les gens ont souvent à décider s’ils acceptent de mener une vie professionnelle qui serait moins consommatrice en temps et énergie, mais qui ne pourrait aussi leur offrir qu’un plus faible revenu. Quelques personnes font de tels choix, mais ce n’est pas le cas de la majorité.

4. Le PIB et le coût des dommages environnementaux

Oulton cite un rapport de la Royal Society paru en 2010 qui s’inquiète de la surpopulation et d’un l’environnement soutenable. Il écrit : « Dans son scénario préféré, le PIB par tête se seront égalités entre les différents pays à 20.000 dollars (en pouvoir d’achat de 2005) en 2050 (…). Le PIB par tête du Royaume-Uni en 2005 fut 31.580 (en parité de pouvoir d’achat de 2005), donc cela impliquerait qu’il se réduise de 37 %. Quand elles réfléchissent à la croissance économique, les sciences naturelles tendent à penser à des processus biologiques, disons la croissance de bactéries dans une boîte de Petri. Ensemençons le plat avec quelques bactéries et ce qui s’ensuit ressemble pendant un certain temps à une croissance exponentielle. Mais finalement, lorsque la bactérie couvre la majorité du plat, la croissance ralentit. Quand le plat est complètement couvert, la croissance s’arrête. Fin de l’histoire. »

Bien sûr, l’économie mondiale n’est pas un plat de Petri, et les gens ne sont pas des bactéries. Depuis quelques décennies déjà, les économistes élaborent des modèles de croissance économique avec des montants fixes de terres ou de ressources minérales, ou bien avec des activités économiques émettant de la pollution. Oulton résume la leçon fondamentale : « Ces modèles ont tous en commun la conclusion qu’une perpétuelle croissance exponentielle est possible, mais à la condition que le progrès technique soit suffisamment rapide. »

En d’autres mots, il est certainement possible d’élaborer un scénario catastrophe où les limitations en ressources ou environnement s’avèrent préjudiciables au niveau mondial. Il est également possible qu’avec une combinaison d’investissements en technologie et en capital humain, la croissance économique puisse au moins pour une longue période surmonter de telles limitations. Pour un exemple d’analyse allant dans ce sens, les Nations Unies ont publié la première étude de ce qui devrait constituer une longue série de rapports se penchant sur la manière par laquelle les différents types de capitaux peuvent (ou non) se compenser l’un l’autre (…).

Comme le note Oulton, la question pratique ici n’est pas si les limites en ressources ou en environnement doivent finalement se lier à un point distant dans le futur, « mais seulement si ça fait sens de préconiser une poursuite de la croissance au cours des 5, 10, 25, 50 ou 100 prochaines années ». Dans l’économie américaine, 15 % de la population est sous ce que nous appelons la “ligne de pauvreté” et leurs perspectives d’avenir s’en trouvent de fait réduites. Environ 2,5 milliards de personnes dans le monde vivent avec moins de 2 dollars par jour. Je ne vois pas une manière pratique d’élever le niveau de vie de ces personnes, ou de leurs enfants, sans que la hausse du PIB ne joue un rôle central.

lire le billet original de Timothy Taylor

« billets précédents - page 1 de 2