« Je pense que je suis comme la plupart des économistes lorsque l’on m’interroge sur les causes de l’inflation : j’ai immédiatement en tête les mots tirés d’un discours de Milton Friedman de 1970 : "l’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire en ce sens où elle n’est et ne peut être produite que par une hausse plus rapide de la quantité de monnaie que de la production". (C’est tiré de son discours "The Counterrevolution in Monetary Theory").

Mais (…) le problème actuel n’est pas d’expliquer une explosion de l’inflation, mais la relative immobilité de l’inflation. Friedman n’a pas dit : « le manque d’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. (…) Dans le plus récent numéro du Regional Economist, publié par la Réserve fédérale de Saint-Louis, Juan Sánchez et Hee Sung Kim passent en revue les diverses raisons souvent avancées pour expliquer pourquoi l’inflation est si faible. (…) Les voici :

Le progrès technique

Il est facile d’imaginer plusieurs façons par lesquelles le progrès technique est susceptible de contenir les hausses de prix : l’électronique et les produits liés à internet moins chers ; une hausse des achats en ligne peut entraîner une plus forte concurrence par les prix (ce que l’on appelle l’"effet Amazon") ; et l’essor des entreprises de l’"économie du partage" comme Airbnb et Uber contenant les hausses de prix dans leurs secteurs. Mais il est aussi facile d’imaginer des secteurs comme la santé ou l’éducation où les prix semblent s’accroître et non stagner. Globalement, l’une des principales inquiétudes relatives à l’économie américaine est le manque, et non l’excès, de croissance de la productivité. Comme les auteurs écrivent à propos de cette explication : "Mais pourquoi l’inflation serait aujourd’hui faible si la croissance n’a pas crû plus vite qu’avant ?"

La démographie

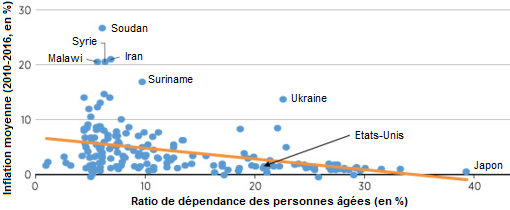

Si vous classez les pays selon la part des personnes âgées au sein de leur population, vous constaterez que les pays ayant les populations les plus âgées ont les taux d’inflation les plus faibles. Le Japon en est l’exemple le plus éclatant. Par exemple, une étude portant sur le Japon a suggéré que les travailleurs âgés perdent en compétences et finissent par conséquent par entrer en concurrence avec les travailleurs inexpérimentés pour accéder à des emplois à faibles salaires, ce qui contient les hausses de salaires. Une autre explication pourrait être que les personnes âgées ont des budgets plus serrés et font ainsi attention à leurs dépenses, ce qui limite les hausses de prix. Mais il n’est pas certain que ces explications aient une portée générale et qu’ils s’appliquent au cas de l’économie américaine.

La mondialisation

Quelques pays ont connu une forte inflation ces dernières années, comme le Venezuela et le Zimbabwe. Mais dans la plupart des pays, la faible inflation est généralisée. Un explication possible est que l’essor des biens à bas prix sur les marchés mondiaux, en particulier dans le sillage de l’entrée en force de la Chine sur les marchés mondiaux au début des années deux mille, a contribué à contenir les hausses de prix. Mais les auteurs soulignent que les études qui ont tenté de déterminer comment les forces mondiales peuvent affecter l’inflation tendent à ne déceler que des effets de faible ampleur.

Les actions des banques centrales

Peut-être que l’inflation est faible parce que les banques centrales tout autour du monde se sont échinées à la maintenir faible ; en effet, peut-être que les banques centrales sont même en train de faire en sorte de la maintenir excessivement faible. Comme les auteurs le notent, "le fait qu’une inflation plus faible que sa cible soit souvent mieux considérée qu’une inflation supérieure à sa cible peut contribuer à ce que le taux d’inflation soit, en moyenne, plus faible que la cible".

Le néo-fishérisme

Irving Fisher était un grand économiste américain des premières décennies du vingtième siècle qui noté que si vous preniez le taux d’intérêt nominal et enleviez le taux d’inflation, vous obteniez le taux d’intérêt réel, c’est-à-dire ajusté à l’inflation. Cette équation a souvent été utilisée pour montrer que lorsque l’inflation augmente, le taux d’intérêt nominal tend aussi à augmenter. Mais l’hypothèse néo-fischerienne est que, si les banques centrales maintiennent le taux d’intérêt nominal faible (pour stimuler faible), alors l’écart entre le taux d’intérêt nominal et le taux d’intérêt réel (qui est le taux d’inflation) doit aussi être faible. En termes de politique monétaire, cela suggère qu’accroître les taux d’intérêt nominaux pourrait aussi ramener une hausse de l’inflation. Cette hypothèse est contre-intutive pour la macroéconomie conventionnelle, pour laquelle des taux d’intérêt nominaux plus élevés doivent tendent à déprimer l’économie et à freiner l’inflation.

Selon une dernière théorie, qui n’a pas été soulignée par Sánchez et Sung Kim, mais qui a été avancée par Olivier Blanchard dans un récent article, lorsque l’inflation a été faible pour une période prolongée, les ménages et les entreprises arrêtent de s’inquiéter de l’inflation. Lorsque l’inflation observée et le risque d’inflation ne sont pas saillants pour la prise de décision économique, les entreprises ne donnent pas de revalorisations semi-automatiques pour compenser l’inflation. Les vendeurs n’accroissent pas semi-automatiquement les prix pour compenser l’inflation.

Il se peut qu’il n’y ait pas qu’une bonne réponse. Cela pourrait être un scénario proche de celui du Crime de l’Orient-Express, où chacun contribue à produire l’événement. Avec ce que j’ai retenu de ces deux dernières décennies, c’est que je ne m’inquiète plus autant de l’inflation croissante, ni d’un éventuel dérapage de l’inflation. Par contre, je m’inquiète de la façon par laquelle le pouvoir d’achat peut se manifester dans les cycles d’expansion et d’effondrement des prix d’actifs, comme la bulle internet de la fin des années quatre-vingt-dix ou la bulle immobilière avant la Grande Récession. Peut-être que l’inflation est aussi faible en partie parce que l’économie a trouvé d’autres façons d’évacuer la vapeur. »

Timothy Taylor, « Why is inflation stuck so low? », in Conversable Economist (blog), 24 mai 2018. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Pourquoi l'inflation est-elle si faible et stable ? »

« Comment expliquer la désinflation mondiale ? »

« Macroéconomie des prix visqueux »