« La crise financière mondiale façonne notre perception de notre récent passé, de notre présent et de notre avenir et pourtant il n’y a pas de récit des événements qui fasse vraiment consensus. Beaucoup d’interprétations ont été proposées. Du côté des Etats-Unis, certains ont affirmé que le système financier a été submergé par l’excès d’épargne (savings glut) généré par les pays asiatiques, que la Fed a pris de mauvaises décisions en matière de politique monétaire et que les Etats-Unis ont subi une bulle immobilière (et que trop de prêts ont été accordés aux pauvres (1)). Du côté européen, l’accent a été mis sur les excès d’endettement de la périphérie de la zone euro et parfois sur les faiblesses de l’architecture de la zone euro. Pourtant, avec tout ce que j’ai lu ici et là à ce sujet, il semble que nous devrions surtout nous focaliser sur le secteur financier aussi bien aux Etats-Unis qu’en zone euro et bien sûr au Royaume-Uni. Selon moi, la crise a éclaté parce que les banques aux Etats-Unis et en Europe se sont appuyées sur un levier d’endettement trop important, si bien qu’une crise ne pouvait que survenir.

C’est pour cette raison que j’ai trouvé si intéressante la présentation que propose Tam Bayoumi de son nouveau livre.

Il affirme que presque tous les ingrédients pour la crise étaient en place dès 2002. En Europe, nous avions de très grandes banques universelles (combinant les activités de banque de détail et de banque d’investissement) qui étaient bien trop endettées. Aux Etats-Unis, les activités de banque de détail et de banque d’investissement étaient séparées, avec des réglementations strictes sur les banques de détail, mais laxistes en ce qui concerne les banques d’investissement, ce qui s’est traduit par l’essor d’un véritable système bancaire parallèle (les dépôts se déplaçant effectivement vers les banques d’investissement, comme Lehman Brothers, qui s’endettèrent à nouveau de trop). En 2002, ces deux zones étaient séparées par la géographie, mais un petit changement réglementaire en 2003 permit à ce que des liens se développent entre les deux. Ensuite, ce ne fut qu’une question de temps avant qu’éclate la crise financière mondiale, "mondiale" dans le sens où elle concernait les Etats-Unis et l’Europe.

Comment ces banques ont-elles fini par devenir surendettées ? Selon Bayoumi, la création en Europe des banques universelles constituait une tentative manquée de créer un marché bancaire européen unique. Il y eu ensuite des échecs en matière de réglementation qui permirent à ces banques de se développer (via le levier d’endettement) en manipulant leur propre pondération des risques. Cela donna à ces banques la possibilité d’opérer à grande échelle en Europe du Sud et en Amérique du Nord. Aux Etats-Unis, les banques d’investissement n’étaient pas réglementées parce que la Fed croyait fermement que la concurrence assurait une régulation efficace pour ce type de banques.

Donc, la crise financière mondiale est avant l’histoire d’un système bancaire hyperconnecté et surendetté des deux côtés de l’Atlantique, attendant simplement qu’un choc suffisamment puissant amène l’ensemble du système à son point critique. L’hypothèse, que l’histoire confirme, est que la finance est naturellement sujette à de telles crises, ce qui explique pourquoi le secteur est réglementé, donc cette histoire est aussi une histoire d’erreurs en termes de réglementation. Bayoumi affirme que chacune de ces erreurs peut être mise sur le compte de véritables erreurs intellectuelles, mais il me rejoint lorsqu’il dit qu’il est parfois difficile de dire dans quelle mesure elles résultent aussi de pressions politiques de puissants intérêts politiques.

Est-ce que les gouvernements et les régulateurs des deux côtés de l’Atlantique Nord en ont fait assez depuis la crise financière mondiale pour corriger les erreurs qui ont été commises ? La réponse est compliquée et il vaut mieux que vous lisiez le livre pour trouver la réponse de Bayoumi. J’aimerais conclure avec une observation. Dans la suite immédiate d’une crise, les gens ont tendance à s’appuyer sur leurs préjugés pour expliquer pourquoi elle a éclaté. Ceux qui voulaient s’en prendre à la politique monétaire américaine, notamment pour détourner l’attention des excès du secteur financier, en ont profité pour le faire. Ceux qui ont conçu la zone euro de façon à éviter que les gouvernements de la périphérie soient trop dépensiers ont parlé de l’endettement excessif de ces gouvernements.

Vous pouvez voir la même chose avec le Brexit et Trump. Bien que la protestation de la part des "laissés pour compte" ait joué un certain rôle, l’idée selon laquelle il s’agit des récits complets collait avec certains éléments, mais elle est tout simplement incorrecte, comme l’affirme la nouvelle étude de Gurminder K. Bhambra. Au cours du temps, les choses s’éclaircirent. Ce que cette analyse de Tam Bayoumi montre avec rigueur est que la finance doit toujours être proprement réglementée et que les échecs en matière de réglementation ont des répercussions catastrophiques.

(1) De nouvelles études empiriques suggèrent que l’effondrement de la bulle immobilière peut avoir davantage à voir avec les spéculateurs immobiliers qu’avec les emprunteurs à faible revenu. »

Simon Wren-Lewis, « What really caused the financial crisis », in Mainly Macro (blog), 9 novembre 2017. Traduit par Martin Anota

Monnaie et finance

samedi 11 novembre 2017

Ce qui a réellement provoqué la crise financière

Par Martin Anota le samedi 11 novembre 2017, 17:50

vendredi 29 septembre 2017

Les marchés financiers sous-estiment les risques

Par Martin Anota le vendredi 29 septembre 2017, 18:00

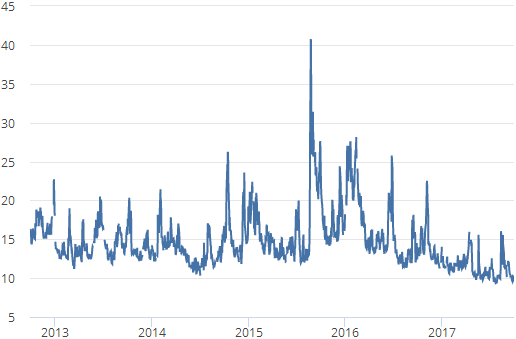

« Durant la plus grande partie de 2017, le VIX (l’indice de volatilité des options du marché de Chicago) a été à son plus faible niveau depuis dix ans. Il est récemment passé sous 9, soit un niveau plus faible que celui qu'il atteignait en mars 2007, à la veille de la crise du crédit hypothécaire subprime. Il semble qu'à nouveau les investisseurs n'évaluent pas correctement à quel point le monde est risqué aujourd'hui.

Connu dans la profession comme "l’indice de la peur", le VIX mesure la sensibilité des marchés financiers vis-à-vis de l’incertitude, sous la forme de la probabilité perçue d’amples changements sur le marché boursier. Il est tiré des prix de l’option sur le marché boursier (qui ne rapporte que lorsque les prix boursiers s’élèvent ou chutent beaucoup). Le faible VIX de cette année signale que nous sommes dans un autre environnement à fort appétit pour le risque, quand les investisseurs se détournent des bons du Trésir et d’autres valeurs refuges et cherchent plutôt à "chasser le rendement" en se tournant vers des actifs plus risqués comme les actions, les obligations d’entreprise, l’immobilier et les devises de carry-trade.

GRAPHIQUE 1 L’indice VIX

Nous n’avons pas à seulement observer l’indice VIX pour voir que les marchés traitent la période actuelle davantage comme favorable au risque qu’aux actifs sûrs. Les rendements sur les valeurs refuges étaient généralement plus faibles que les rendements parmi les actifs risqués au cours de la première moitié de l'année. D'un côté, le franc suisse s'est déprécié. D'un autre côté, le dollar australien et le yuan chinois se sont appréciés. Et les marchés boursiers ont atteint de nouveaux records à la hausse.

Le vrai risque est actuellement élevé

Pourquoi est-ce que je ne pense pas que le vrai risque soit aussi faible que ne le suggère l'indice VIX ? On peut penser à une liste inhabituellement longue de risques majeurs. Chacun d’entre eux peut n’avoir individuellement qu’une faible probabilité de survenir au cours d'un mois donné, mais cumulativement il y a une probabilité significative qu'au moins l'un d'eux survienne à un moment ou à un autre au cours des prochaines années :

L’effondrement de la bulle boursière. Les grands indices boursiers ont atteint de nouveaux records ce mois de septembre, que ce soit aux Etats-Unis ou dans le reste du monde. Les cours boursiers ont même augmenté relativement à des références comme les bénéfices ou les dividendes. Le price-earning ratio ajusté en fonction du cycle de Robert Shiller est désormais supérieur à 30. Les seules fois où il avait été aussi élevé, c'était lors des pics de 1929 et 2000, des pics qui ont tout deux été suivis par un effondrement du marché boursier.

GRAPHIQUE 2 Price-earning ratio (ajusté de Shiller)

Un éclatement de la bulle obligataire. Alan Greenspan a récemment suggéré que le marché obligataire est encore plus surévalué (par l’"exubérance irrationnelle") que le marché boursier. Après tout, les rendements sur les obligations d'entreprise ou les obligations publiques suivaient une tendance baissière de 1981 à 2016 et le marché s'y est habitué. Mais, bien sûr, les taux d'intérêt ne peuvent baisser davantage et il est prévu qu'ils finissent par s'accroître.

Quel peut être le catalyseur pour précipiter un krach sur le marché boursier ou le marché obligataire ? Un possible détonateur pourrait être une hausse de l'inflation : celle-ci amènerait les agents à anticiper que la Fed relèvera ses taux d'intérêt plus agressivement qu'on ne le pensait jusqu’alors. La BCE et d'autres banques centrales majeures semblent aussi être entrées dans un cycle de resserrement.

Les risques géopolitiques ont rarement été aussi élevés et la foi en l'influence stabilisatrice du leadership américain a rarement été aussi faible. Le risque le plus sérieux concerne les relations avec la Corée du Nord, un risque que Trump n'a pas bien géré. Mais y a aussi des risques significatifs ailleurs, notamment au Moyen-Orient. Par exemple, Trump menace d'abroger l'accord avec les Iraniens qui les empêche de construire des armes nucléaires.

Dans plusieurs domaines de politique économique, il est difficile de prédire ce que Trump va dire ou faire par la suite, mais il est facile de prédire que ce sera quelque chose sans précédent. Jusqu’à présent, les effets nocifs ont été limités, en grande partie parce que la plupart de ses délires verbaux ne se sont pas traduits par des modifications législatives. (S’il parvient par contre à expulser 800.000 jeunes travailleurs et étudiants DACA, cela peut provoquer une récession). Mais c’est un temps d’incertitude autour politique économique comme on n'en a rarement vu.

Les confrontations au Congrès américain autour du plafond de dette et la fermeture du gouvernement ont été surmontées en septembre, mais seulement parce que le problème a été reporté à la fin de l’année, quand les enjeux seront susceptibles d’être plus élevés et la catastrophe plus grave.

Une crise constitutionnelle pourrait survenir, si par exemple le Conseiller Spécial trouvait que le contact entre la campagne de Trump et le gouvernement russe était illégal.

Les cygnes noirs ne sont pas imprévisibles

La situation actuelle marquée par un fort appétit vis-à-vis du risque rappelle celle de 2006 et de début 2007, la dernière fois que le VIX a été aussi faible. Alors, il n’était pas non plus trop difficile de dresser une liste de sources possibles de crises. L'un des risques les plus évidents sur la liste a été une chute des prix immobiliers aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, étant donné que ceux-ci étaient à des niveaux exceptionnellement élevés et étaient aussi très élevés relativement à des références comme le loyer. Et pourtant les marchés agissaient comme si le risque était faible, conduisant le VIX et les taux sur les bons du Trésor américains à la baisse et les cours des actions et des titres pourris (…) à la hausse.

Quand le marché immobilier s’est effectivement effondré, on disait qu’il s’agissait d’un événement hors de toute distribution de probabilités standard, que l’on n’aurait pas pu estimer à partir des données passées ; on considérait que cela relevait de ce que l'on qualifie d’incertitude knightienne, d’incertitude radicale, d'"inconnus inconnus", de "queues épaisses" (fat tails) ou des cygnes noirs (black swans). Lorsque l'on disait que "les prix de l’immobilier n’ont jamais chuté en termes nominaux", on entendait en fait par là qu'ils n’avaient pas chuté aux Etats-Unis au cours des sept dernières décennies. Mais ils avaient chuté au Japon dans les années quatre-vingt-dix et aux Etats-Unis dans les années trente. Cela ne relevait pas de l’incertitude knightienne ; il s’agissait d’une incertitude classique liée à un ensemble de données inutilement limité à quelques décennies de données purement domestiques.

En fait, le terme "black swan" convient mieux que ne le pensent ceux qui l'utilisent. Les philosophes britanniques du dix-neuvième siècle citaient les cygnes noirs comme l’exemple quintessentiel de quelque chose dont l’existence ne peut être déduite d'un raisonnement inductif à partir des données observées. Mais c'était le cas parce qu'ils ne considéraient pas des données étendues à suffisamment de pays ou à suffisamment de siècles. (Le cygne noir est une espèce australienne qui a en fait été identifiée par les ornithologistes au dix-huitième siècle.) Si cela ne tenait qu'à moi, le "cygne noir" ne serait utilisé que pour désigner un événement extrême et rare auquel tout statisticien qui aurait pris le soin d'étudier un échantillon de données suffisamment large pourrait assigner une probabilité ex ante positive, mais qui serait qualifié d'"imprévisible" ex post par ceux qui n’avaient pas une perspective suffisamment large pour le faire.

Le cycle d’appétit et d’intolérance au risque

Pourquoi les investisseurs sous-estiment-ils périodiquement le risque ? (…) Les formules pour déterminer le prix des options requièrent une estimation statistique de la variance. Les formules pour déterminer le prix des titres adossés à des crédits hypothécaires requièrent une estimation statistique de la distribution des défauts en termes de fréquence. En pratique, les analystes estiment ces paramètres en se contentant d'étudier les données sur les dernières années, c'est-à-dire sans remonter aux précédentes décennies, notamment les années trente, ni même sans prendre en compte d'autres pays, comme le Japon. Plus généralement, dans la description du cycle que propose Minsky, une période de faible volatilité leurre les investisseurs avec l'illusion d'une sécurité, ce qui les amène à s'endetter excessivement et entraîne finalement un krach.

Peut-être que les investisseurs vont réévaluer les risques dans l'environnement actuel et le VIX s'ajustera par conséquent. Si l'histoire est un guide, on ne s'en servira pas comme tel tant que le choc négatif (quel qu'il soit) n'a pas frappé et que les marchés de titres n’ont pas chuté. »

Jeffrey Frankel, « Financial markets underestimate risk », in Econbrowser (blog), 28 septembre 2017. Traduit par Martin Anota

vendredi 11 août 2017

Il y a tout juste dix ans éclatait la crise financière mondiale

Par Martin Anota le vendredi 11 août 2017, 12:00

« L’évaporation complète de la liquidité dans certains segments du marché américain de la titrisation a rendu impossible la valorisation adéquate de certains actifs (…). »

BNP Paribas, 9 août 2007

« Dans son mémorable examen des 21 livres à propos de la crise financière de 2007-2009, Andrew Lo a évoqué le film classique de Kurosawa, Rashômon, pour caractériser les remarquables différences entre ces comptes-rendus de la crise. Non seulement il n’y a pas d’accord sur les interprétations, mais il n’y en a pas non plus sur les faits : "Même sa date de départ n’est pas claire. Devons-nous marquer son commencement au pic de la bulle immobilière américaine au milieu de l’année 2006 ou avec l’effondrement de la liquidité dans le système bancaire parallèle à la fin de l’année 2007 ou bien avec le dépôt de bilan de Lehman Brothers et le passage en rendement négatif des actifs du fonds monétaire Reserve Primary Fund en septembre 2008 ?"

Selon nous, la crise a commencé il y a tout juste dix ans cette semaine. Le 9 août 2007, BNP Paribas annonça que, parce que leurs gestionnaires de fonds ne pouvaient plus valoriser les actifs dans trois fonds mutuels, ils suspendaient leurs souscriptions et rachats. Avec le recul d’une décennie, nous y voyons l’occasion propice pour revoir à la fois les signes avant-coureurs et le début de la pire crise financière depuis la Grande Dépression des années trente. Dans nos futures billets (…), nous espérons revoir d’autres aspects de la crise, notamment les diverses réponses politiques et les épisodes clés impliquant les paniques sur la Bear Stearns, Lehman Brothers, les entreprises sponsorisées par le gouvernement et AIG.

Mais, commençons par le commencement : qu’est-ce qu’une crise financière ? Selon nous, le terme se réfère au passage soudain et non anticipé d’un équilibre assez sain (caractérisé par des marchés financiers très liquides, de faibles primes de risque, un crédit facilement disponible et une faible volatilité des prix d’actifs) à un très mauvais équilibre (caractérisé par les aspects inverses). Nous utilisons le terme « équilibre » pour refléter un état persistant des conditions financières et notons qu’(…) il est facile de passer d’un bon état financier à un mauvais, mais très difficile d’aller dans le sens inverse. Le mauvais état est habituellement associé à une hausse du co-mouvement des prix d’actifs : une contagion entre les entreprises, les marchés et les juridictions géographiques ; et une rétroaction adverse entre le système financier et l’économie réelle, si bien qu’un l’un des deux se détériore, l’autre s’aggrave. (…)

(…) A l’instant de l’annonce de BNP Paribas, le système était extrêmement fragile, si bien qu’il ne fallut pas beaucoup de temps pour qu’il s’écroule. Dans cette optique, les systèmes financiers présentent des équilibres multiples, si bien qu’une crise requiert seulement une étincelle pour allumer l’explosif qui ferait basculer le système d’un bon équilibre à un mauvais. Le modèle classique de Diamond et Dybvig des paniques bancaires présente exactement cette propriété, comme une perte de confiance mène au passage autoréalisateur d’un équilibre où chacun agit comme si les banques sont solvables à un équilibre où ce n’est plus le cas.

Selon nous, cependant, la vraie question est différente : Pourquoi est-ce que le système financier était-il si vulnérable qu’une perturbation relativement faible puisse déclencher un incendie ? Quand les ingénieurs civils construisent des ponts, ils cherchent des manières de les rendre résilients aux chocs, comme les vents violents ou le passage fréquent de piétons (…). Heureusement, les ingénieurs qui observent une vulnérabilité peuvent fermer temporairement un pont et installer des absorbeurs de chocs pour qu’il puisse fonctionner en toute sécurité (…).

Nous ne pouvons fermer un système financier moderne (du moins pas longtemps) sans nuire à l’économie dans son ensemble. Donc, les concepteurs du système doivent anticiper la nécessité de mettre en place des absorbeurs de chocs. Avec le recul, nous pouvons dire avec certitude que les systèmes financiers américains et européens en 2007 nécessitaient deux absorbeurs de chocs clés dont ils étaient dépourvus : un capital adéquat pour faire face aux chutes des prix d’actifs et aux défauts et des détentions adéquates d’actifs liquides de haute qualité pour faire face à une chute temporaire de liquidité.

En 2007, la plus importante vulnérabilité était associée à une pénurie de capital. Comme Greenlaw et ses coauteurs (2008) le décrivirent, les pertes hypothécaires dégradèrent la capitalisation d’intermédiaires fortement endettés, les exposant davantage aux paniques. Et, comme Greenlaw et ses coauteurs (2011) l’expliquent également, les créanciers ne sont pas incités à attendre que les intermédiaires deviennent solvables avant de prendre panique : par conséquent, le seuil pour que se déclenche une panique est habituellement atteint quand la valeur des actifs excède encore celle des passifs.

Si les banques commerciales, les conduits (SIV), les fonds monétaires, les banques d’investissement et autres institutions financières avaient été adéquatement capitalisés et avaient un financement de dette suffisamment stable, les efforts agressifs des banques centrales visant à stimuler l’offre du crédit après août 2007 auraient été plus efficaces pour réduire les coûts de financement et les primes de liquidité. Ces mesures auraient aussi donné plus de temps aux créanciers pour trouver quels titres liés au crédit hypothécaire étaient réellement toxiques.

Alors que la pénurie de capital agrégée est importante pour le système dans son ensemble, les pénuries importent aussi pour les intermédiaires pris individuellement. Pour voir cela, considérons les estimations de risque systémique (SRISK) élaborées par le Volatility Lab de l’Université Stern de New York, défini comme la chute de capital attendue d’une firme financière individuelle conditionné à un large déclin du marché des fonds boursiers. Le SRISK constitue un stress-test en temps réel à la fois d’entreprises financières spécifiques et (du point de vue collectif) du système financier. Et, à la fin de juillet 2007, peu de temps avant le choc BNP Paribas, seulement 20 des 93 larges intermédiaires américains présentèrent une chute attendue de capital. Parmi ces 20 institutions, les 10 plus grosses représentèrent 88 % de la chute agrégée (SRISK). Chose frappante, au cours de la crise, durant les 18 mois suivants, 9 de ces 10 institutions se retrouvèrent soit fermées, soit rachetées par d’autres intermédiaires, soit nationalisées, soit renflouées avec les injections de capital du gouvernement dans le cadre du TARP de 2008 ! Si le SRISK (ou une autre mesure du risque systémique) avait été disponible pour le public en 2007, les observateurs aurait saisi le sérieux de la pénurie de capital aussi bien pour les institutions individuelles que pour le système dans son ensemble bien avant que les phases les plus aiguës de la crise se développent en 2008.

La conclusion ? Avec un recul d’une décennie, les faits clés à propos de la crise financière de 2007-2009 sont clairs. Ce qui débuta comme une perte de liquidité sur des marchés d’instruments complexes et opaques liés au crédit hypothécaire se traduisit soudainement le 9 août à l’évaporation de liquidité de financement pour les intermédiaires détenant ces titres (ou essayant de les utiliser comme collatéraux). Cet événement eut lieu parce que le système était exceptionnellement fragile, ce qui le laissait vulnérable même pour de petites perturbations. Et, ensuite, puisque les banques européennes ont été actives sur ces marchés américains, le problème acquiert une échelle internationale (du moins en Europe et en Amérique du Nord). Mais, ce qui rendit la crise si profonde et si longue (et si dommageable à l’économie mondiale), c’est que les pertes touchèrent un système financier qui était dès le début inadéquatement capitalisé.

Nous espérons que, cette semaine, les régulateurs et les participants de marché prennent un instant pour se rappeler ces leçons durement apprises. »

Stephen Cecchetti et Kermit Schoenholtz, « Looking back: The financial crisis began 10 years ago this week », in Money & Banking (blog), 7 août 2017. Traduit par Martin Anota

jeudi 27 octobre 2016

Chine : trop d’investissement, mais aussi trop d’épargne

Par Martin Anota le jeudi 27 octobre 2016, 16:00

« La plupart des analyses de l’économie chinoise soulignent les risques associés à un niveau élevé d’investissement et à la hausse de l’endettement des entreprises. L’investissement constitue une part inhabituellement élevée de l’économie chinoise. Ce niveau élevé d’investissement est soutenu par une croissance très rapide du crédit et un stock sans cesse croissant de dette interne. Relativement au PIB, l’emprunt des entreprises s’est tout particulièrement accru. Tous ces investissements ne génèreront pas un rendement positif, ce qui laissera des pertes que quelqu’un devra bien supporter en dernier ressort. La croissance rapide du crédit a été un indicateur de difficultés bancaires assez fiable. La Chine ne risque pas d’être différente. Les inquiétudes vis-à-vis du boom de l’investissement chinois pullulent dans la dernière évaluation du FMI de la Chine, dans les publications de la BRI et sur la blogosphère. Gabriel Wildau, dans le Financial Times, écrit : "Les chiens de garde mondiaux, notamment le FMI et la BRI (sans mentionner ce blog), sont de plus en plus angoissés lorsqu’ils soulignent les dangers que l’ample endettement de la Chine pose pour l’économie mondiale".

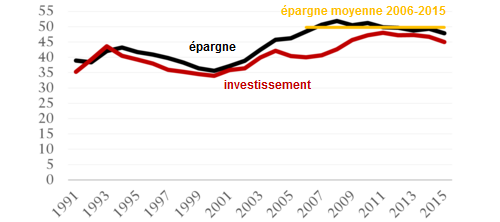

Pourtant, je dois avouer que j’ai du mal à considérer l’"excès d’investissement et de financement par voie de dette" comme étant le plus grand défi macroéconomique auquel la Chine est actuellement confrontée. L’investissement est une composante de la demande globale. Affirmer que la Chine investit de trop, cela reviendrait à dire que, en conséquence d’un boom (ou d’une bulle) du crédit, la Chine génère trop de demande pour sa propre économique et, par conséquent, trop de demande pour l’économie mondiale. Cela ne semble pas tout à fait exact. Les banques chinoises n’ont pas besoin d’emprunter au reste du monde pour soutenir la croissance rapide du crédit domestique. L’énorme croissance des prêts de la Chine, reposant sur la croissance du prêt parallèle, s’est autofinancée ; le montant des dépôts et des dépôts parallèles semble supérieur au montant des prêts et des prêts parallèles. La plupart des pays qui connaissent un boom du crédit génèrent de larges déficits externes. La Chine, à l’inverse, génère toujours un significatif excédent courant. La Chine exporte son épargne, même lorsqu’elle investit près de 45 % de son PIB. Et même avec un niveau d’investissement domestique extraordinairement élevé, l’économie chinoise dépend toujours, en net, de la demande du reste du monde pour fonctionner à pleine capacité. C’est ce qui différencie la Chine de la plupart des pays qui connaissent un boom du crédit et de l’investissement.

GRAPHIQUE Taux d'épargne et taux d'investissement de la Chine (en % du PIB)

Un cadre alternatif serait de partir de l’idée que la Chine épargne de trop. Un niveau élevé d’épargne nationale (l’épargne nationale a été proche de 50 % du PIB pour les dix dernières années et égale à 48 % du PIB en 2015, selon le FMI) entraîne le risque que la Chine va offrir trop d’épargne soit à sa propre économie, ce qui entraînerait des déséquilibres domestiques, soit au reste du monde, ajoutant un nouveau risque aux déséquilibres mondiaux. De ce point de vue, le niveau d’investissement élevé et les risques qui apparaissent avec celui-ci découlent en partie des politiques qui ont conduit à des niveaux extraordinairement élevés d’épargne domestique. Après la crise financière mondiale, l’essentiel de l’épargne chinoise est investi, plus inefficacement, dans l’économie domestique. L’excellente étude réalisée par Bai, Hsieh et Song souligne que la hausse de l’investissement après la crise résulte essentiellement de la politique gouvernementale. Mais même avec un niveau élevé d’investissement provoqué par la croissance rapide du crédit domestique, une partie de l’épargne chinoise se retrouve toujours dans l’économie mondiale. Et l’exportation de l’épargne chinoise (…) est source de difficultés lorsque la plupart des économies développées sont elles-mêmes confrontées à un excès d’épargne domestique et ont des difficultés à consacrer toute l’épargne disponible à un bon usage domestique. C’est ce que nous indiquent les faibles taux d’intérêt mondiaux et la faible croissance de la demande mondiale.

Donc, du point de vue du reste du monde, une chute de l’investissement chinois n’est pas sans risques. Moins d’investissement, cela signifie moins d’importations. La composante importée de l’investissement est plus élevée que la composante importée de la consommation. La récente croissance des importations chinoises a été assez faible. Il est de plus en plus évident que le ralentissement de l’investissement chinois en 2014 et en 2015 a eu un plus large impact mondial que ce qui était initialement attendu, notamment en poussant à la baisse les prix des matières premières et l’investissement pour la production de matières premières. Si une baisse de l’investissement entraîne une chute de la croissance chinoise (…), cela tendrait aussi à pousser le taux de change du renminbi à la baisse, ce qui ferait que la Chine importerait moins et exporterait plus. Cela n’est pas bon pour une économie mondiale en manque de demande et de croissance.

Du point de vue du reste du monde, la bonne issue serait une chute de l’épargne chinoise, pas une chute de l’investissement chinois. Si la Chine épargnait moins, cela signifierait qu’elle pourrait moins investir dans son économie domestique sans avoir à exporter son épargne vers le reste du monde. Si la Chine épargnait moins, il y aurait plus de consommation, qu’elle soit privée ou publique, et plus de demande domestique. Une baisse de l’épargne tendrait à pousser les taux d’intérêt à la hausse et donc à réduire la demande de crédit. Une hausse des taux d’intérêt tendrait à décourager les sorties de capitaux et à soutenir le taux de change du renminbi. Tout cela serait bon pour la Chine et pour le monde entier. Cela se traduirait par une réduction des risques domestiques et des risques externes.

Donc je m’inquiète un peu lorsque les conseils prodigués à la Chine en matière de politique économique se focalisent avant tout sur la réduction de l’investissement, sans une toute aussi grande emphase sur les politiques visant à réduire l’épargne chinoise. Prenons un exemple, le dernier Article IV du FMI se focalise tout particulièrement sur le besoin de freiner la croissance du crédit et de réduire le montant de fonds disponibles pour l’investissement et affirme que la Chine ne doit pas générer du crédit pour atteindre une cible de croissance artificielle. Je suis d’accord avec les deux conseils du FMI, mais je ne suis pas sûr que cela suffise pour ralentir le crédit. J’aurais aimé voir une aussi grande emphase sur un ensemble de politiques qui contribueraient à réduire l’énorme taux d’épargne nationale de la Chine. Les prévisions à long terme du FMI supposent que la démographie chinoise et les changements de politiques économiques déjà à l’œuvre (par exemple une hausse attendue d’un demi-point des dépenses publiques de santé, par exemple) suffiront pour réduire l’épargne chinoise (relativement au PIB) plus rapidement que ne chute l’investissement chinois (relativement au PIB) (…) ; cf. le paragraphe 25 de ce document. Même lorsque le déficit hors bilan chute et que le déficit budgétaire reste assez constant. Mécaniquement, c’est ainsi que le FMI peut prévoir une chute du déficit du compte courant, une chute de l’investissement et une chute du déficit budgétaire augmenté de la Chine. Donc la prévision externe du FMI fait le pari que l’épargne chinoise va significativement chuter sans nouvelles réformes majeures en Chine. La chute effective de l’épargne entre 2011 et 2015 a été plutôt modeste, donc le FMI s’attend à peu de changement.

La BRI souligne aussi depuis longtemps les risques associés à une croissance rapide du crédit en Chine. Soyons honnêtes : la BRI a un mandat qui se focalise sur la stabilité financière et il n’y a pas de doute que le rythme très rapide de croissance du crédit en Chine introduit un nouveau déséquilibre aux nombreuses fragilités financières domestiques déjà existantes. Mais, à ma connaissance, la BRI n’a pas signalé que dans une économie à forte épargne une baisse de la croissance du crédit sans la mise en place de réformes en vue de réduire le taux d’épargne risque d’entraîner une hausse des exportations d’épargne et de marquer ainsi le retour à de larges excédents de comptes courants.

De 2005 à 2007, la Chine a contenu la croissance du crédit via plusieurs politiques : de fortes exigences en réserves et un resserrement des contraintes de prêt sur le système bancaire officiel, ainsi qu’une faible tolérance face à la finance parallèle. Quel a été le résultat ? Moins de risques domestiques, certes, mais aussi (…) des excédents de compte courant représentant 10 % du PIB. Ces excédents et les déficits courants qui sont venus les compenser dans des pays comme les Etats-Unis et l’Espagne n’étaient pas sains pour l’économie mondiale.

Ne vous trompez pas sur mes propos. Il serait plus sain pour la Chine si celle-ci n’avait pas besoin de s’appuyer autant sur une croissance rapide du crédit pour soutenir l’investissement et la demande. Les banques chinoises ont déjà beaucoup de mauvais prêts et plusieurs d’entre elles ont certainement besoin d’une bonne injection de capitaux. S’il y a plus de prêts, il y a aussi plus de mauvais prêts. Les risques sont réels ici. Mais il serait beaucoup mieux si l’agenda de politique économique mettait un peu plus l’accent sur les risques associés à une épargne chinoise élevée ; comme dans le cas chinois, une forte épargne domestique est à l’origine de nombreux excès domestiques. Je ne suis pas convaincu que le taux d’épargne national va se réduire tout seul, sans intervention de la part des autorités. »

Brad Setser, « China: Too much investment, but also way too much savings », in Follow The Money (blog), 17 octobre 2016. Traduit par Martin Anota

mardi 13 septembre 2016

L'économie mondiale 2017 (2) : Ruptures dans la finance ?

Par Martin Anota le mardi 13 septembre 2016, 10:19

Le CEPII a organisé une conférence le mercredi 7 septembre 2016 pour présenter son ouvrage collectif L’Economie mondiale 2017, qui sera publié demain. La première partie de la conférence s’intitulait "Malaise dans la mondialisation". La seconde partie s’intitulait "Ruptures dans la finance ?" Michel Aglietta et Jézabel Couppey-Soubeyran y ont présenté les chapitres qu’ils ont respectivement réalisés pour l’ouvrage. Voici la retranscription (que j'espère la plus fidèle possible) de leurs interventions.

Interrogations sur le système dollar (Michel Aglietta)

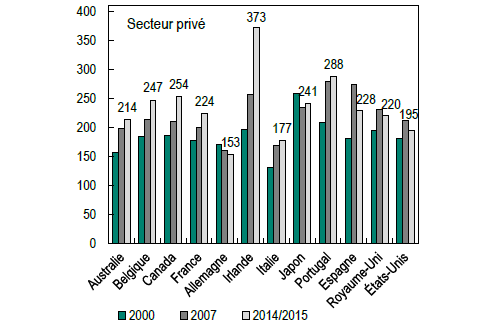

Misère de la globalisation ! Le ratio des flux de capitaux rapporté aux flux commerciaux était de 1 pour 1 dans les années 1980 (la finance finançait alors effectivement le commerce) et s’élevait en 2010 à 9 pour 1. La globalisation financière que l’on observe actuellement n’a plus rien à voir avec le commerce international. La finance a dépassé toutes les bornes que l’on a connues.

GRAPHIQUE Dette du secteur privé non financier dans les pays développés (en % du PIB)

Cela n’a rien à voir avec les précédentes mondialisations. Elles avaient une phase d’expansion, suivie par une crise financière mondiale et un déclin. Par le passé, on a toujours vu dans les phases de retrait un désendettement massif. Aujourd’hui, suite à la crise financière mondiale de 2008, nous n’avons aucun désendettement, mais bien une poursuite de l’endettement. Ce n’est pas simplement la dette publique qui remplace la dette privée : cette dernière a continué d’augmenter. C’est un phénomène qui n’a jamais été observé, un point d’interrogation sur le futur. C’est une course à l’endettement dont on ne connait pas la fin.

En outre, aujourd’hui, les pays émergents entrent dans le jeu. En conséquence des politiques monétaires expansionnistes adoptées dans les pays émergents, nous observons une montée des dettes dans les pays émergents. La dette de la Chine atteint le niveau que l’on observe habituellement dans un pays développé. L’Etat chinois a des ressources budgétaires gigantesques, que les autres pas n’ont pas, une chose à prendre en compte lorsque l’on considère la dynamique de la dette chinoise. C’est la dette extérieure qui s’est développée, notamment la dette en devises dans la dette extérieure. Il y a un danger, c’est une bombe à retardement, car la remontée du dollar peut être déstabilisatrice.

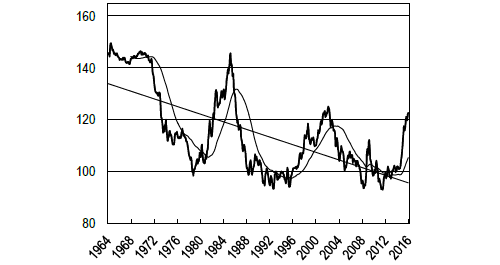

GRAPHIQUE Taux de change effectif réel du dollar (en indices, base 100 en 2010)

Le dollar règne sur le système monétaire international sans le réguler, sans qu’il y ait le moindre point de stabilité. Le taux de change effectif réel du dollar augmente. A long terme, il y a une baisse du dollar depuis 60 ans, ce qui n’empêche pas que tout le monde l’ait recherché, ces dernières années, en raison de la crise. C’est une menace pour les pays qui se sont endettés en dollar depuis 2012. En conséquence, on se retrouve avec de profonds déséquilibres. Il y a des pays en hyper-excédent et des pays en hyper-déficit. Les déséquilibres se sont fortement aggravés depuis la crise. C’est un changement complet par rapport aux précédentes mondialisations.

Quels sont les symptômes des nouvelles vulnérabilités depuis l’assouplissement quantitatif (quantitative easing) des banques centrales ? Il y a une augmentation des flux de capitaux vers les émergents. Ceux qui cherchaient du rendement ont eu de la liquidité et ont prêté à des entreprises des pays émergents. La dette totale émergente a dépassé le niveau que la dette des pays avancés atteignait avant la crise. Il y a une polarisation dans le monde par rapport au dollar ; l’excès d’offre en Asie fait que les pays asiatiques veulent une baisse du dollar pour réduire leur dette ; les pays européens, qui sont en situation d’insuffisance séculaire de demande, désirent quant à eux une hausse du dollar, pour essayer de trouver à l’extérieur de l’Europe ce que font les Allemands à l’intérieur de l’Europe, et ce afin de compenser le manque de demande intérieure. Quand il y a une polarisation d’intérêts, il y a aussi une forte incertitude, ce qui se traduit par une remontée du dollar, dans le sillage de la politique monétaire de la Fed. Entre la crise et le mois de mai 2013 (le mois où s’est arrêté le quantitative easing américain), le dollar était stable ou se dépréciait ; puis il y a eu l’effondrement des taux de change des émergents. Dans les pays émergents, les flux sortent lorsque le dollar se réapprécie, si bien que les banques centrales augmentent leurs taux d’intérêt pour maintenir les capitaux et lutter contre la baisse de leur devise. Au final, la situation est dangereuse même pour ceux qui se sont endettés en monnaie locale.

Nous observons une instabilité des marchés d’actifs et une corrélation positive très forte entre les marchés d’actifs dans l’ensemble du monde. Avec la barrière du taux d’intérêt zéro, le marché obligataire est désormais un marché qui ne représente plus rien en matière d’information. Le risque n’est plus représenté sur la courbe de taux. Le risque doit bien s’exprimer ; il le fait sur les marchés d’actions et de change, d’où la forte volatilité de ces derniers. Nous pouvons observer un mouvement simultané des quatre grandes devises vis-à-vis du dollar : par exemple, quand le dollar baisse, toutes les autres augmentent.

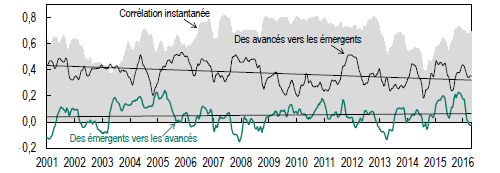

GRAPHIQUE Corrélations entre les indices boursiers des pays avancés et des pays émergents

La corrélation entre les marchés actions des pays émergents par rapport aux pays avancés a augmenté, surtout depuis l’ouverture des marchés des actions en Chine. La corrélation instantanée retrouve à peu près les niveaux qu’elle atteignait au sommet de la crise mondiale. La hausse de la corrélation successive, c’est-à-dire d’un jour sur le lendemain, est lente, mais réelle. Comme par le passé, la corrélation des marchés boursiers va des pays développés aux pays émergents ; désormais elle va aussi dans l’autre sens.

Quant aux banques centrales, elles ont échoué : l’investissement privé n’est pas reparti. En Europe, c’est seulement par le change que les pays peuvent s’en sortir.

La généralisation de la globalisation financière aux émergents érode le principe de la devise-clé. La devise-clé est une puissance financière qui ne correspond plus à son poids économique, ni avec la capacité de la démocratie américaine à retrouver un cap. Le "c’est notre monnaie, c’est votre problème" ne marche plus. Depuis 2015, des termes comme ceux de "mondialisation" et de "Chine" ont pris une place croissante dans les minutes de la Fed. En réalité, on voit qu’il y a un clivage entre les "nationalistes" (qui considèrent qu’il faut seulement regarder ce qui se passe dans l’économie domestique et qui en concluent qu’on peut augmenter les taux) et les "internationaux" (qui notent une forte instabilité internationale et qui en concluent qu’il faut être prudent et prendre en compte dans la politique monétaire ce qui se passe dans le reste du monde). Cette idée de coordination monétaire international peut s’imposer si on reste dans ces conditions financières internationales. Aujourd’hui, le système monétaire international est dans une situation où l’idée de devise-clé fait partie de l’histoire. Il faut trouver un système où il y a suffisamment de coordination pour éviter un retrait de la mondialisation. Il faut une devise qui ne soit celle d’aucun pays. Le FMI doit redevenir ce qui a été à l’origine, avant d’être détourné de son rôle par les Américains : être l’organisme de coordination macroéconomique du monde.

Au bout des réformes bancaires ? (Jézabel Couppey-Soubeyran)

En 2016, Neel Kashkari, le nouveau président de la Réserve fédérale de Minneapolis, a déclaré que "le secteur financier a exercé un lobbying intense pour préserver sa structure et faire barrage aux changements nécessaires". Il considère que les grandes banques sont "l’équivalent de réacteurs nucléaires" qu’il faut étroitement contrôler. En Europe, certains recommandent de ralentir le rythme de la réforme bancaire. C’est notamment le cas de Jonathan Hill, Commissaire européen à la Stabilité financière, aux Services financiers et à l'Union du marché des capitaux, qui, comme d’autres, se demande si les réformes bancaires menées depuis la crise n’ont pas été trop loin et ne pèseraient pas notamment sur la croissance économique. Pour Jézabel Couppey-Soubeyran, il serait plus raisonnable de se demander si les réformes bancaires ont été poussées assez loin.

Certes, les exigences en fonds propres ont été renforcées grâce aux accordes de Bâle 3 en qualité et en quantité. Cela a permis de renforcer la capacité à absorber des pertes. Le problème est que la philosophie d’ensemble du dispositif n’a pas changé : l’exigence reste calculée en % des risques des actifs, or les grands établissements sous-estiment les risques qu’ils encourent. La solidité des bilans bancaires est très différente selon que le ratio à partir duquel on évalue la solvabilité est pondéré ou non par les risques. La fragilité des établissements bancaires avant la crise ne provenait pas juste d’une insuffisance de fonds propre, mais aussi de la fragilisation de la structure financière avec la montée de l’endettement de marché de court terme et la faible part d’actifs liquides. C’est à cela qu’ont répondu les ratios de liquidité de Bâle 3.

La rhétorique mobilisée par les banques fournit une bonne illustration de la forte résistance du lobby bancaire face à la réglementation Bâle 3 : les banquiers déclarent que ces nouvelles exigences les empêchent de faire de leur métier, qu’elles les contraignent à moins prêter. Or, Couppey-Soubeyran note que le crédit productif, celui qui finance les entreprises, était déjà de l’histoire ancienne bien avant l’introduction de la réglementation Bâle 3. Selon les banques, ces exigences auraient un effet pervers. Elles affirment que les risques qu’elles ne peuvent plus prendre seront alors pris par d’autres institutions, c’est-à-dire par le secteur bancaire parallèle (shadow banking). En d’autres termes, plus on chercherait à réguler, plus les pans dérégulés du secteur financier se développeraient. Certes, Couppey-Soubeyran reconnaît que le shadow banking s’est développé durant la crise, mais elle rappelle aussi que ce sont en fait les banques qui contribuent au développement des shadow banks. Il faut par conséquent défaire les liens entre les banques et les shadow banks.

Couppey-Soubeyran s’est ensuite tournée vers la question de la dimension systémique des banques. Ces dernières sont bien davantage surveillées aujourd’hui qu’avant la crise. On a pris conscience qu’elles existaient. Ces établissements sont listés. Les exigences en fonds propres dont ils font l’objet ont été renforcées, ce qui leur permet de mieux absorber leurs pertes en cas de difficultés. Selon Couppey-Soubeyran, cela va dans le bon sens, à nouveau, mais ne va pas assez loin. Il n’y a aucune action sur les facteurs de systémicité. Aucune disposition ne vient directement mettre une limite à la taille des établissements bancaires. Rien ne vient limiter le pouvoir de marché des établissements banques. Il n’y a pas de limites à la concentration bancaire, qui s’est poursuivie après la crise avec l’absorption des petits établissements par les grands.

Désormais les créanciers sont mis à contribution dans le cadre des dispositifs dits "de résolution", visant à résoudre les difficultés bancaires. Cela consiste notamment à mettre en première ligne les actionnaires et les créanciers avant de faire intervenir le fonds de résolution, puis les autorités publiques. Avant : les établissements systématiques avaient l’assurance quasi explicite qu’ils seraient secourus en cas de problème. Il s’agissait d’une subvention implicite. Ils pouvaient alors se financer à des coûts plus faibles, donc devenir encore plus grands. Avec le bail-in, on est redevenu sensible au risque bancaire. Le coût des ressources de marché des grandes banques a alors augmenté. La Deutsche Bank en a notamment fait les frais. Les banques ont cherché à résister au bail-in en utilisant la rhétorique, en effrayant les petits déposants, notamment en suggérant que les banques en faillite pourraient se servir dans les comptes de leurs clients, les déposants. En fait, Couppey-Soubeyran rappelle que le bail-in ne change rien à la garantie des dépôts : nous pouvons récupérer 100.000 euros de dépôt.

Au lieu de faire amende honorable, les banques ont résisté à des réformes raisonnables. A force de contrer les réformes, d’en surestimer les coûts supportés par le secteur, d’en sous-estimer les gains pour la collectivité, elles prennent le risque de nourrir la défiance, notamment dans le débat public. On est au bord d’un risque de solidarité négative comme a pu le dire Tania Sollogoub dans la première partie de la conférence. Des personnes, que l’on peut estimer tout à fait raisonnables, qui ont travaillé dans le secteur bancaire, en viennent à défendre des positions très radicales : Adair Turner estime que la création de crédit est une chose trop importante pour être laissée aux banques, si bien qu’il suggère de retirer aux banques le pouvoir de création monétaire. C’est une remise au goût du jour du plan de Chicago proposée notamment par Irving Fisher au sortir de la grande Dépression. Aujourd’hui, une telle mesure est également proposée par Martin Wolf, mais aussi par certains économistes du FMI, Jaromir Benes et Michael Kumhof, qui s’appuient sur des modèles DSGE. La suppression du pouvoir de création monétaire par les banques a failli être proposée dans un référendum en Suisse et elle a fait l’objet d’un rapport officiel en Islande. Pour Couppey-Soubeyran, ces propositions satisferont la vindicte populaire en cas de nouvelle crise (et une nouvelle crise est justement probable, comme les réformes n’ont pas été mises en place), mais elles ne rétabliront pas la stabilité financière.

« billets précédents - page 4 de 12 - billets suivants »