« J’ai déjà affirmé par le passé que le faible niveau des hausses de salaires allemands avant la crise financière mondiale avait exercé une influence significative et négative sur la zone euro, une influence qui contribua aussi indirectement à ce que l’Allemagne adopte une ligne dure à propos de l’austérité. L’idée fondamentale est que l’Allemagne a gagné un avantage compétitif significatif sur ses voisins de la zone euro, un gain que l’Allemagne se refuse de perdre (en connaissant une inflation supérieure à celle du reste de la zone euro). Ce gain de compétitivité s’est traduit en Allemagne par une forte croissance des exportations et par un large excédent de compte courant. Cette demande additionnelle permit à l’Allemagne de moins souffrir que ses voisins de la seconde récession que la zone euro a connue en raison de ses mauvaises décisions en matière de politiques macroéconomiques. Peter Bofinger a développé un raisonnement tout à fait similaire.

Beaucoup ont rejeté cette idée en affirmant que la croissance vigoureuse des exportations allemandes ne s’explique initialement pas par un quelconque avantage comparatif, mais qu’elle résulte de facteurs autres que ses coûts et prix, notamment d’une forte demande en provenance de la Chine pour le type de biens que l’Allemagne produit. Servaas Storm a notamment synthétisé ces diverses critiques dans un récent billet. L’une des conclusions établies par Storm a elle-même été critiquée par Thorsten Hild et j’estime la réponse de Hild tout à fait correcte (voir aussi la réponse de Storm). Mais la raison pour laquelle les exportations allemandes ont connu initialement une forte croissance demeure imprécise.

Pour déterminer quelle part de la croissance des exportations allemandes s’explique par le gain de compétitivité que l’Allemagne généra, il faut nécessairement réaliser une analyse économétrique (…). Mais ce que je cherche à expliquer ici est que, s’il y a eu un changement permanent dans les exportations allemandes (c’est-à-dire un changement qui n’est pas lié à la compétitivité-coût), alors cela renforce l’argument que j’ai mis en avant. Avant que nous en arrivions là, il est utile de mettre en avant les concepts fondamentaux de macroéconomie que cette question aborde.

Même un pays va tendre vers un certain niveau de compétitivité à long terme. Il y a plusieurs manières de décrire pourquoi c’est le cas : la nécessité d’équilibrer la production et la demande pour les biens produits dans l’économie domestique ou la nécessité d’atteindre un déficit de compte courant qui soit soutenable. Il y a plusieurs raisons expliquant pourquoi ce niveau de compétitivité de long terme peut changer au cours du temps, mais en l’absence d’une histoire plausible expliquant pourquoi ça a été le cas en Allemagne (ou, de façon équivalente, pourquoi un excédent de compte courant s’élevant à 7 % du PIB peut être soutenable), il semble raisonnable de supposer qu’il est resté inchangé.

Donc, si une économie dans une union monétaire, comme l’Allemagne, modère ses salaires de façon à gagner en compétitivité à court terme (et ce court terme peut s’étirer sur toute une décennie), ce gain doit s’inverser à un certain moment dans le futur. De la même manière que la perte de compétitivité dans la périphérie doit s’inverser à un moment ou à un autre en y maintenant une inflation inférieure à celle en vigueur dans le reste de l’union monétaire, l’inflation doit réciproquement être inférieure à la moyenne en Allemagne.

Maintenant, supposez qu’il y ait en fait une hausse permanente de la demande étrangère pour les biens allemands. A long terme, si rien ne change, nous aurions un déséquilibre : la demande pour les biens allemands excèderait l’offre ou, autrement dit, l’excédent de compte courant serait insoutenable. La manière par laquelle l’économie réagit pour se débarrasser de ce déséquilibre passe par une accélération de l’inflation en Allemagne. Non seulement les gains en termes de compétitivité qui ont été obtenus par le passé doivent être inversés, mais la compétitivité doit décliner davantage pour réduire la demande de biens allemands.

Pour ceux qui sont obsédés à l’idée de gagner perpétuellement en compétitivité, cela peut sembler pervers : l’Allemagne est punie de faire des biens que d’autres pays désirent. Mais, bien sûr, ce n’est pas du tout une punition. Un déclin de la compétitivité correspond à la même chose qu’une appréciation du taux de change réel et cela peut améliorer la situation des consommateurs, parce que les biens étrangers deviennent moins chers (dans le jargon, on dit qu’il y a une amélioration des termes de l’échange). C’est le moment pour les Allemagnes d’exporter un peu moins et de commencer à jouir enfin de leurs bénéfices. »

Simon Wren-Lewis, « German exports and the eurozone », in Mainly Macro (blog), 24 janvier 2016. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« L'Allemagne doit-elle réduire ses excédents courants ? »

« Adopter le modèle allemand ou sauver l’euro »

« L’Allemagne contre la zone euro »

Intégration européenne

lundi 25 janvier 2016

Les exportations allemandes et la zone euro

Par Martin Anota le lundi 25 janvier 2016, 16:00

mercredi 23 décembre 2015

L’ajustement dans la zone euro

Par Martin Anota le mercredi 23 décembre 2015, 16:00

« La crise de la zone euro (par opposition à la seule crise financière mondiale) a débuté à la fin de l’année 2009. Elle est toujours loin d’être finie. Mais certaines des économies périphériques les plus touchées, notamment l’Irlande et l’Espagne, renouent enfin avec la croissance. Donc que devons-nous penser à propos de telles reprises ? Comment s’inscrivent-elles dans la vue d’ensemble de la performance de la devise unique ? J’ai pensé qu’il serait utile que je dise ce que j’en pense en illustrant mon raisonnement avec des données de l’Espagne, qui constitue selon moi le pays quintessentiel de la crise de la zone euro : c’est un pays qui n’est pas vraiment coupable d’un péché politique, mais qui a eu le malheur de connaître de larges entrées de capitaux qui s’inversèrent soudainement avec la crise. (Toutes les données proviennent de la base de données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI).

Premièrement, rappelons à quel point les choses ont été mauvaises et à quel point nous sommes encore loin de pouvoir parler d’une reprise complète :

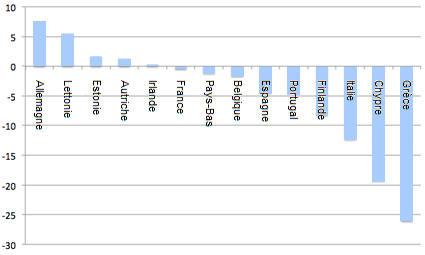

GRAPHIQUE 1 Variation du PIB réel par tête entre 2007 et 2015 dans les pays membres de la zone euro (en %)

Notons qu’en ce moment la Finlande, qui souffre d’un choc idiosyncrasique à ses secteurs exportateurs plutôt que d’un arrêt soudain (sudden stop) dans les entrées de capitaux, réalise d’aussi mauvaises performances que plusieurs pays du sud de l’Europe. Cela nous rappelle que l’euro contraint l’ajustement partout et qu’il ne s’agit pas d’un problème ponctuel.

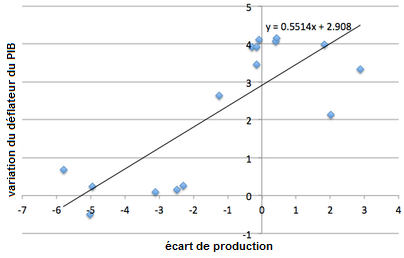

Mais comment ces pays peuvent-ils répondre à des chocs adverses ? Contrairement à ce que beaucoup de personnes semblent croire, l’analyse keynésienne ne dit pas que les pays ne peuvent jamais connaître de reprise sans dévaluation, ni relance budgétaire ; au contraire, comme je l’ai souligné il y a plus de trois ans, elle prédit une reprise graduelle suite à la dévaluation interne, dans la mesure où une économie déprimée va connaître une inflation faible, voire même négative, améliorant graduellement la compétitivité vis-à-vis des autres pays-membres de l’union monétaire et accroissant par là même les exportations nettes, ce qui conduit à accélérer la croissance aussi longtemps que la politique budgétaire ne soit pas resserrée. L’expérience espagnole depuis la création de l’euro en 1999 suggère en effet qu’une économie déprimée maintient l’inflation à de faibles niveaux :

GRAPHIQUE 2 La courbe de Phillips espagnole

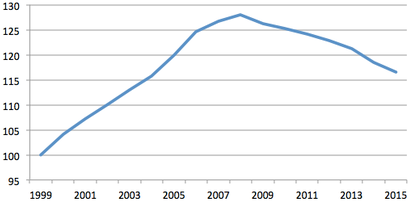

Et la dévaluation interne a lentement amélioré la compétitivité (comme mesuré par les déflateurs de PIB relatifs) vis-à-vis du cœur de l’Europe.

GRAPHIQUE 3 Taux de change réel de l'Espagne vis-à-vis de l'Allemagne (en indices, base 100 en 1999)

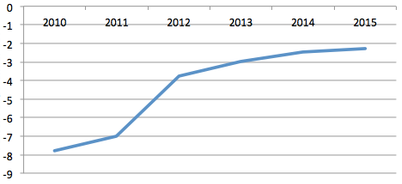

Que dire à propos de l’austérité ? L’Espagne a fortement resserré sa politique budgétaire au cours des premières années de la crise de la zone euro, mais pas beaucoup depuis lors :

GRAPHIQUE 4 Solde structurel (en % du PIB potentiel)

Donc nous nous attendrions, toutes choses égales par ailleurs, à voir l’Espagne connaître une croissance plus rapide que le reste de la zone euro, dans la mesure où la dévaluation interne améliore la compétitivité et où la politique budgétaire se desserre.

La question qui se pose alors est : est-ce que cela peut justifier d’une manière ou d’une autre l’euro ou le régime d’austérité ? Comme vous pouvez le deviner, je dirais que la réponse est clairement non. Oui, l’ajustement prend place même avec une devise unique ; mais c’est un processus très lent et douloureux. Oui, la croissance peut revenir une fois que vous cessez d’imposer une austérité débridée, de la même manière que, si vous vous frappez de façon répétée à la tête avec une batte de base-ball, vous vous sentirez bien mieux lorsque vous cessez de le faire.

Ce qui est vrai, c’est que la devise commune ne fonctionne pas totalement. Elle est même extrêmement coûteuse.

Et sur un plan intellectuel, la macroéconomie basique continue de plutôt bien expliquer les dynamiques touchant l’économie européenne. Il n’y a rien dans les récents événements qui puisse choquer un keynésien ou de l’amener à douter de lui. »

Paul Krugman, « Adjustment in the euro area », in The Conscience of a Liberal (blog), 14 décembre 2015. Traduit par Martin Anota

« Les défenseurs de l’austérité ont dernièrement pu citer l’Espagne comme réussite. En fait, comme moi-même et bien d’autres l’avons affirmé, la récente croissance de l’Espagne reflète la combinaison d’un ralentissement de l’austérité et les lentes répercussions d’une très douloureuse dévaluation interne. David Rosnick et Mark Weisbrot ont développé une telle analyse ici.

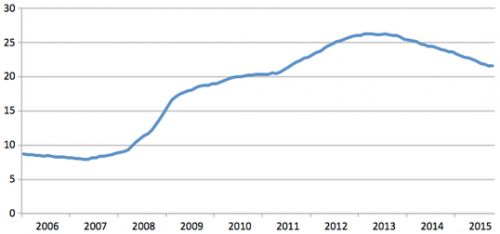

GRAPHIQUE 5 Taux de chômage en Espagne (en %)

De plus, si vous regardez aux niveaux plutôt que les taux de variation, la situation est toujours terrible, comme le montre le graphique ci-dessous. Et, comme vous le savez, les électeurs espagnols ne semblent pas très enthousiastes à propos de la situation. (…) »

Paul Krugman, « Disdain in Spain », in The Conscience of a Liberal (blog), 20 décembre 2015. Traduit par Martin Anota

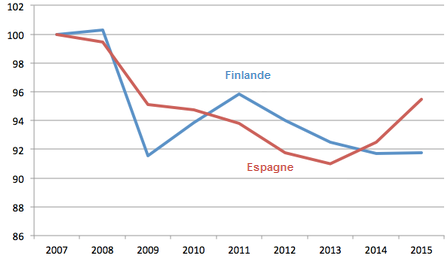

« Selon Bloomberg, le ministre des affaires étrangères de Finlande a déclaré que cette dernière n’aurait jamais dû joindre la zone euro. En effet :

GRAPHIQUE 6 PIB réel par tête de l’Espagne et de la Finlande (en indices, base 100 en 2007)

(…) La Finlande a le genre de problème que les eurosceptiques ont toujours craint : qu’un pays soit frappé par un choc idiosyncratique sur ses exportations, une perte de vitesse pour Nokia et une faible demande pour les produits forestiers. La dernière fois que la Finlande a fait face à un choc similaire, à l’époque lié à l’effondrement de l’Union soviétique, elle a été capable de connaître une forte reprise via une dévaluation du change. Cette fois-ci, ce n’est plus une option. Donc le ministre finlandais n’a pas vraiment tort : la Finlande n’aurait pas dû adopter la monnaie unique. Malheureusement, l’abandonner est bien plus difficile que l’adopter. »

Paul Krugman, « Finn de siecle », in The Conscience of a Liberal (blog), 22 décembre 2015. Traduit par Martin Anota

aller plus loin... lire « Les dévaluations internes peuvent-elles être efficaces au sein de la zone euro ? »

dimanche 13 décembre 2015

L’Allemagne a-t-elle délibérément adopté une politique non coopérative pour gagner en compétitivité ?

Par Martin Anota le dimanche 13 décembre 2015, 08:00

« Selon ce que j’ai décrit il y a plus d’un an comme le véritable récit de la crise de la zone euro, l’Allemagne a contenu les hausses de salaires nominaux sous le niveau des autres pays du cœur de la zone euro, ce qui lui permet de gagner graduellement un large avantage comparatif sur eux. Cela a eut plusieurs conséquences, mais peut-être que la plus importante d’entre elles est que, lorsque la Grande Récession survint, l’Allemagne fut en meilleure position que tous les autres pays de la zone euro. (C’est essentiellement un jeu à somme nulle, parce que le taux de change de l’euro varie pour influencer la compétitivité de l’ensemble de la zone euro) (…).

Jusqu’à présent j’ai toujours pris soin d’éviter de décrire ce comportement comme une politique délibérément non coopérative (beggar my neighbour). Mais l’un des cinq membres du Conseil allemand des Experts Economiques, Peter Bofinger, a écrit cela :

"En 1999, lorsque la zone euro débuta, l’Allemagne était confrontée à un taux de chômage excessivement élevé (…), bien qu’il était toujours inférieur à la moyenne de la zone euro. La solution au problème du chômage fut typique du système corporatiste de l’Allemagne. Déjà en 1995, Klaus Zwickel, le patron du puissant syndicat IG Metall, avait proposé un Bündnis für Arbeit (pacte pour le travail). Il a explicitement déclaré qu’il accepterait une stagnation des salaires réels, c’est-à-dire se contenter de laisser s’accroître les salaires nominaux juste suffisamment pour compenser l’inflation, si les patrons acceptaient de créer de nouveaux emplois. Cela mena au Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit (pacte pour le travail, l’éducation et la compétitivité), qui fut établi par Gerhard Schröder en 1998. Le 20 janvier 2000, les syndicats et patronats déclarèrent explicitement que les hausses de productivité ne doivent pas être utilisées pour les hausses de salaires réelles, mais pour des accords qui accroissent l’emploi. Par essence, la modération salariale est une tentative explicite de dévaluer le taux de change réel de manière interne. »

Vous entendrez toujours des gens dire que le deutschemark était surévalué lorsqu’il fut converti en euro, mais mes analyses à l’époque suggéraient que ce n’était pas le cas. En tout cas, il est difficile d’affirmer que le taux de change implicite de l’Allemagne est aujourd’hui sous-évalué dans la mesure où son excédent courant dépasse 7 % du PIB.

Il est difficile de sous-estimer l’importance de tout cela. Les patrons et salariés allemands se sont mis d’accord pour adopter une politique qui prendrait des emplois de leurs partenaires européens. (…) Cela fait de la l’Allemagne, un pays avec une capacité unique à coopérer sur une dévaluation interne de ce genre, un pays dangereux avec lequel former une union monétaire. La chose que je trouve extraordinaire à propos de tout cela est que les voisins de l’Allemagne semblent l’avoir laissée faire sans s’en rendre compte ou en tout cas sans s’en plaindre. »

Simon Wren-Lewis, « Was German undercutting deliberate? », in Mainly Macro (blog), 2 décembre 2015. Traduit par Martin Anota

« Lorsque l’on voit certains des commentaires qui ont été publiés suite à mon précédent billet, il apparaît évident que beaucoup ne comprennent pas comment fonctionne une union monétaire. (…) Je pense qu’une petite explication s’impose.

Nous devons partir de l’idée qu’un pays avec un taux de change flexible ne va pas accroître sa compétitivité externe en réduisant les salaires et prix domestiques. La raison en est que le taux de change varie d’une manière qui compense ce changement. C’est ce que les économistes peuvent appeler une proposition de neutralité basique et il y a eu plein de preuves empiriques pour soutenir cette idée. La zone euro dans son ensemble est comme une économie à taux de change flexible. Par exemple, si les salaires et les prix chutent d’environ 3 %, alors l’euro va s’apprécier de 3 %.

Que se passe-t-il si juste un pays dans la zone euro, comme l’Allemagne, réduit les salaires et les prix de 3 % ? Si l’Allemagne représente un tiers de l’union monétaire, alors les prix et salaires de l’ensemble de la zone euro vont diminuer de 3 %. Etant donnée la logique du précédent paragraphe, l’euro va s’apprécier de 1 %. Cela signifie que l’Allemagne gagne un avantage comparatif par rapport aux autres pays-membres de 3 %, plus un avantage de 2 % vis-à-vis du reste du monde. Ses voisins vont perdre en compétitivité à la fois dans l’union et à une moindre ampleur vis-à-vis du reste du monde.

Cela peut sembler compliqué, mais (…) c’est en fait très simple. La zone euro dans son ensemble ne gagne rien : les gains obtenus par l’Allemagne sont compensés par les pertes des autres pays-membres. Pour l’union monétaire dans son ensemble, c’est ce que les économistes appellent un jeu à somme nulle. L’Allemagne y gagne, mais ses pays-membres y perdent.

L’un des commentaires posés à mon précédent billet disait qu’il n’y avait rien dans les "règles" pour interdire cela, si bien que ce n’est donc pas un problème. Pourtant il doit être évident n’importe qui que ce genre de comportement est très pernicieux et peu compatible avec la solidarité de la zone euro. Dire que ça constitue une saine concurrence, c’est à côté de la plaque. La seule incitation que ça fournit, c’est d’inciter d’autres pays d’essayer d’imiter ce comportement. S’ils le font tous, rien ne sera gagné. Le taux d’inflation de la zone euro sera, toutes choses égales par ailleurs, plus faible, mais d’autres choses ne seront pas égales : la BCE va réduire ses taux pour essayer de ramener l’inflation à sa cible.

La raison pour laquelle il n’y a pas de règles formelles à propos de tout ceci est simple : vous ne pouvez pas légiférer à propos des taux d’inflation nationaux. Ce que vous pouvez faire (…), c’est d’établir des règles budgétaires basées sur les différentiels d’inflation comme je l'ai décrit ici. Si cela avait été le cas, alors quand les taux d’inflation relatifs de l’Allemagne auraient chuté, le gouvernement aurait été obligé de prendre des mesures budgétaires (voire aussi d’autres mesures) pour contrer cette désinflation. A nouveau, c’est la situation symétrique à ce qui aurait dû se passer dans les pays périphériques de la zone euro. Mais si des règles de ce genre avaient été proposées lorsque l’euro fut créé, je vous laisse deviner quel pays, selon moi, se serait montré le plus hostile à leur égard. »

Simon Wren-Lewis, « Competitiveness: some basic macroeconomics of monetary unions », in Mainly Macro (blog), 10 décembre 2015. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« Adopter le modèle allemand ou sauver l’euro »

« L’Allemagne contre la zone euro »

« Les dévaluations internes peuvent-elles être efficaces au sein de la zone euro ? »

jeudi 5 novembre 2015

Le rôle de la BCE en tant que prêteur en dernier ressort aux Etats

Par Martin Anota le jeudi 5 novembre 2015, 16:00

« Ce qui a retenu le plus d’attention dans le discours que j’ai prononcé à l’Académie royale d’Irlande, c’est ce que j’ai dit sur le rôle de la BCE. (…) J’y ai affirmé que le programme OMT de la BCE aurait dû être mis en place en 2010 et que la Grèce aurait adopté un programme d’austérité plus efficace (en l’occurrence un programme qui aurait généré moins de chômage) et aurait gardé l’accès au marché (les taux d’intérêt sur la dette publique seraient restés raisonnables) si elle n’avait pas appartenu à une union monétaire. (1)

Il y a deux arguments allant à l’encontre de cette idée. Le premier est qu’il est irréaliste pour la BCE d’agir comme un prêteur en dernier ressort aux Etats en raison des transferts que cela entraîne entre les pays. (Un prêteur en dernier ressort souverain est une banque centrale qui est toujours encline à acheter les dettes de son gouvernement) (2). Le second est qu’en pratique le programme OMT ne peut avoir comme condition qu’un programme d’austérité (…). Les deux arguments concernent un réel problème qui n’a toujours pas été résolu au sein de la zone euro, mais ils ne m’empêchent pas d’affirmer que les choses auraient dues être mieux faites.

La dette publique dans les économies avancées est considérée comme un actif sûr pour deux raisons. La première est que les gouvernements qui empruntent dans leur propre devise font rarement défaut. La seconde est qu’un investisseur individuel n’a pas besoin de s’inquiéter à propos des croyances du marché, parce que si le marché est pris de panique et qu’il refuse d’acheter les titres publics, la banque centrale va intervenir (et jouer son rôle de prêteur en dernier ressort à l’Etat). Si la banque centrale ne le fait pas, le gouvernement peut être forcé à faire défaut sur sa dette, parce qu’il ne peut refinancer sa dette existante.

Il fait sens pour la banque centrale d’agir comme prêteur en dernier ressort souverain, car une telle intervention permet d’éviter les paniques de marché autoréalisatrices. De telles paniques ont plus de chances de survenir après une sévère récession lorsque la valeur sociale de l’emprunt public est particulièrement élevée. Mais les choses sont plus compliquées dans le cas de la BCE. Si la panique sur le marché est si grande que la BCE est forcée d’acheter la dette d’un gouvernement en détresse (normalement, la simple menace de tels achats suffit pour stopper la panique), il est possible que ce gouvernement puisse choisir de faire défaut, même avec le soutien de la BCE. S’il fait effectivement défaut, la BCE ferait des pertes qui seraient supportées par la zone euro dans son ensemble (c’est le risque de transfert).

C’est en partie pour cette raison que la BCE doit avoir la possibilité de ne pas agir comme prêteur en dernier ressort aux Etats ou de retirer son soutien si les circonstances changent. Si cette possibilité existe (chose sur laquelle je vais revenir), alors le risque de transfert associé aux actions de la BCE en tant que prêteur en dernier ressort souverain est mince. Ça représente le genre de risque minimal qui doit toujours être compensé par la confiance et la solidarité qui vont avec le partage d’une même monnaie. (…)

Un gouvernement qui reçoit un soutien de la BCE de ce genre va naturellement vouloir savoir ce qu’il doit faire pour le garder, parce que la menace de son retrait est si coûteuse. Ce serait irraisonnable de retenir cette information. Est-ce que cela ne se ramène finalement pas au genre de conditions qui ont été imposées en pratique en Irlande et au Portugal ? Absolument pas. De la même façon que le marché ne s’inquiète pas de l’accumulation de dette lorsque des pays comme le Royaume-Uni ou le Japon se retrouvent en récession, une BCE rationnelle n’aurait aucune raison d’imposer une consolidation budgétaire à un moment elle est la plus nocive à l’activité. Ce n’est que lorsque la reprise est achevée et que le gouvernement refuse de s’embarquer dans la consolidation budgétaire qu’une BCE rationnelle retirerait son soutien.

Donc un prêteur en dernier ressort aux Etats dans une union monétaire doit avoir la capacité de ne pas apporter ce soutien. En d’autres mots, il ne pas se comporter de la même façon avec une Grèce et qu’avec une Irlande. La décision est importante, parce qu’elle forcera ou non le pays à faire défaut. Il est naturel que la BCE veuille partager la responsabilité avec les Etats-membres, mais comme nous l’avons vu avec la Grèce, les Etats-membres peuvent difficilement prendre cette décision (en particulier quand leurs propres banques pourraient être affectées par un éventuel défaut souverain). Nous avons également vu que les banquiers centraux européens sont loin d’être rationnels sur les questions impliquant la dette publique (surtout en comparaison à certains de leurs homologues anglo-saxons), donc donner la décision à quelqu’un d’autre plutôt qu’à l’actuelle BCE semble être une bonne idée. Cependant il n’y a actuellement pas d’institution qui semble capable d’assurer cette tâche.

Dans ce billet, j’ai suggéré d’assigner cette tâche au FMI, mais en supposant que les gouvernements européens aient moins d’influence politique sur cette institution. Je me suis aussi demandé si un organe comme le réseau de conseils budgétaires européens qui a récemment vu le jour pourrait jouer ce rôle. Une autre possibilité est de réformer la BCE, afin qu’elle ne soit pas sujette à la phobie du déficit et qu’elle rende davantage de compte à la population. Il me semble que c’est de ce côté-là, et non vers l’idée d’une plus grande union politique, que doivent tendre les analyses.

L’existence d’alternatives signifie que nous ne devons pas prendre ce qui s’est effectivement passé dans la zone euro comme une sorte de contrainte politique inaltérable au-delà de laquelle l’économie ne peut aller. Aucune raison intrinsèque ne justifie le fait que le programme OMT, qui fut introduit en septembre 2012, n’ait pas été introduit dès 2010. Aucune raison intrinsèque ne justifie que la conditionnalité de ce programme ne soit pas plus efficace en termes de coûts, notamment sur le plan du chômage. Au-delà de la Grèce, la crise de la zone euro est survenue parce que la BCE a pensé qu’elle pouvait ne pas assurer l’une des fonctions essentielles d’une banque centrale. Ce fut peut-être la plus importante des erreurs qui ont été commises.

(1) Pour un pays dans une union monétaire qui a besoin de réduire la dette plus rapidement que le fait l’union dans son ensemble, un gain de compétitivité vis-à-vis du reste de l’union est nécessaire pour compenser l’impact déflationniste de la consolidation budgétaire. La "dévaluation interne" requiert probablement une certaine hausse du chômage, mais il est plus efficace d’obtenir ce gain de compétitivité graduellement.

(2) On pourrait affirmer que la Fed ne fournit pas de services de prêteur en dernier ressort aux Etats-membres individuels. Mais la dette de chaque Etat est typiquement plus faible rapportée au PIB et au revenu que pour les gouvernements de la zone euro. Avant 2000, les gouvernements de la zone euro étaient capables d’emprunter plus parce qu’ils étaient soutenus par leur banque centrale. Cela signifie qu’ils sont inévitablement sujets à un plus grand risque de panique de marché autoréalisatrice. Les architectes de la zone euro ont peut-être initialement cru que le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) ne rendait pas nécessaire l’existence d’un prêteur en dernier ressort souverain, mais la Grande Récession montre que ce n’est pas le cas. »

Simon Wren-Lewis, « The ECB as sovereign lender of last resort », in Mainly Macro (blog), 2 novembre 2015. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« La crise européenne de la dette souveraine a-t-elle été auto-réalisatrice ? »

« Dans la tête des juges de Karlsruhe (ou comment l'Allemagne a paralysé la BCE) »

jeudi 1 octobre 2015

Les causes des crises de la zone euro

Par Martin Anota le jeudi 1 octobre 2015, 16:00

« (…) On peut identifier trois sources de crises de la zone euro, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Premièrement, les chocs asymétriques. En l’occurrence, ce qui pose problème, c’est la moindre capacité des pays à répondre aux conditions économies nationales, dans la mesure où ils ne peuvent s’appuyer sur une politique monétaire indépendante ou une dévaluation. Ce problème est une manière de dire que les membres de la zone euro ne respectent pas les critères d’une zone monétaire optimale. C’est souvent précisément pour cette raison que beaucoup d’économistes américaines étaient pessimistes à propos de la zone euro avant que la crise survienne. Les critères de zone monétaire optimale débutent avec la nécessité que les chocs soient symétriques, ce qui signifie une forte corrélation des cycles. Or les pays-membres de la zone euro souffrent de chocs asymétriques. Par exemple, les conditions économiques dans un pays comme l’Irlande appelaient à un resserrement de la politique monétaire au cours de la première décennie de l’euro, puis à un assouplissement monétaire après 2008.

Deuxièmement, la politique budgétaire. Le problème ici est un problème d’aléa moral : les perspectives d’un renflouement peuvent inciter les Etats-membres à se montrer irresponsables sur le plan budgétaire. Le problème budgétaire ne fait pas partie des critères traditionnels de zone monétaire optimale. Que les architectes de la zone euro se focalisent autant dessus en 1991 avait surpris beaucoup d’économistes à l’époque. Les architectes imposèrent des limites aux déficits budgétaires et à la dette publique (respectivement 3 % et 60 % du PIB) au cœur même des critères de Maastricht pour entrer dans la zone euro, ils adoptèrent une clause de non-renflouement en 1991 et s’accordèrent après à un Pacte de Stabilité et de croissance en 1997 (…). Les fondateurs ont le mérite d’avoir reconnu très tôt le problème d’aléa moral (…). D’un autre côté, les élites furent forcées de le faire pour des raisons politiques. Les électeurs en Allemagne et dans d’autres pays créanciers d’Europe du Nord étaient opposés au projet de l’euro, dans la mesure où ils craignaient qu’ils aient à renflouer les gouvernements dépensiers des pays méditerranéens.

L’activité bancaire, où le problème est que la responsabilité de la réglementation financière était laissée au niveau national, alors même que la politique monétaire se retrouvait entre les mains de la BCE. Le problème bancaire fut à peine évoqué durant les années quatre-vingt-dix. (…) Heureusement, la zone euro a fait quelques pays en direction de l’union bancaire depuis que Mario Draghi est devenu le président de la BCE.

(…) Nous pouvons identifier au moins sept erreurs. Premièrement, la zone euro n’aurait pas dû s’élargir aussi rapidement. En particulier, en 2001, la Grèce n’était pas prête à être admise. Etant donné qu’il n’est pas prévu de faire sortir un pays de la zone euro, il aurait fallu prendre plus de temps avant d’achever le processus d’entrée, même si cela signifie d’en exclure certains pays.

Deuxièmement, peu après l’inauguration de l’euro, il devint rapidement clair que le problème de discipline budgétaire n’avait pas été résolu : les critères budgétaires étaient régulièrement violés, par de petits pays comme par de grands pays. Le Pacte de Stabilité et de Croissance n’avait aucun pouvoir, ni aucune crédibilité. En d’autres mots, le problème d’aléa moral, même s’il avait été correctement identifié, n’avait pas été efficacement traité. Pratiquement tous les Etats-membres ont violé les plafonds bien avant que commence la crise de la zone euro fin 2009. Lorsqu’ils reçurent des lettres de Bruxelles les informant que leurs déficits budgétaires excédaient les plafonds et devaient être corrigés, ils répondaient presque systématiquement que leur croissance s’accélèrerait prochainement et qu’une telle accélération ramènerait les déficits sous leurs plafonds. Les tentatives répétées pour renforcer le Pacte de Stabilité et de Croissance échouèrent peut-être parce qu’ils ne prirent pas en compte ce problème de prévisions excessivement optimistes (Frankel et Schreger, 2013).

Troisièmement, lorsque les primes de risque sur les taux d’intérêt de la Grèce et de d’autres pays périphériques chutèrent presque à zéro après avoir adopté l’euro (entre 2002 et 2007) malgré les violations des critères budgétaires, cela fut perçu comme une bonne chose (…). Mais il est clair, du moins avec du recul, que les faibles primes de risque dans les pays de la zone euro furent une preuve en temps réel que le problème d’aléa moral n’avait pas été résolu. (…)

La quatrième erreur fut l’échec à envoyer la Grèce devant le FMI dès le début de la crise (Frankel, 2011). En janvier 2010, il devait être évident qu’une aide du FMI était nécessaire. Au lieu de rester dans un état de choc, les dirigeants à Francfort et à Bruxelles auraient dû saisir la crise grecque comme une opportunité pour établir un précédent pour la survie à long terme de l’euro. L’idée qu’une crise de la dette souveraine surviendrait finalement quelque part dans la zone euro n’aurait dû surprendre personne. Après tout, c’est précisément dans cette éventualité que les architectes avaient conçu les critères budgétaires de Maastricht, la clause de non-renflouement et le Pacte de Stabilité et de Croissance. Lorsque les règles échouèrent et que la crise éclata, les dirigeants auraient dû remercier leur bonne étoile que cette première épreuve concerne un pays comme la Grèce. Premièrement, le gouvernement grec avait violé les règles si largement et si fréquemment que les dirigeants européens pouvaient se montrer fermes. L’alternative était de risquer de créer le précédent qu’un gouvernement soit finalement renfloué, avec tous les problèmes d’aléa moral que cela pouvait entraîner. Deuxièmement, l’économie fut si petite qu’il était possible pour l’Europe de proposer les fonds nécessaires pour protéger les autres, (…) par exemple l’Irlande. Les dirigeants européens auraient dû remercier leur bonne étoile que le FMI existe. Au lieu d’agir comme si une telle crise n’avait jamais eu lieu, ils auraient dû réaliser qu’imposer des conditions sur le plan de sauvetage est précisément la mission du FMI. La politique internationale est moins susceptible d’empêcher le FMI d’imposer de douloureux plans d’austérité et d’autres conditions difficiles qu’entre voisins régionaux ou autres alliés politiques. Sur ce plan, l’Europe n’est pas différente de l’Amérique latine ou de l’Asie. Mais les dirigeants à Francfort et à Bruxelles considéraient comme impensable de faire appel au FMI. Ils pensaient que la crise grecque était un problème qui ne devait être réglé qu’en Europe. Ils cherchèrent à gagner du temps et choisirent de traiter l’insolvabilité comme de l’illiquidité. Selon eux, de telles mesures auraient propagé la contagion à l’Irlande, au Portugal, en Espagne et ailleurs. Mais ils obtinrent au final la contagion qu’ils craignaient. La contagion devint simplement plus difficile à combattre, lorsque les déclarations de dirigeants perdirent toute crédibilité et que les primes de risque attinrent des niveaux si élevés que l’équation de la dette publique devint impossible à résoudre. (…)

La cinquième erreur fut l’échec à alléger davantage de la dette publique et ce rapidement, à un moment où elle était en grande partie détenue par des créanciers privés. Ils peuvent plus facilement subir un effacement (haircut) de la dette que les créanciers publics (en particulier le FMI, la BCE, le Fonds Européen de Stabilité Financière et le Mécanisme Européen de Stabilité). Mais à nouveau, les dirigeants à Francfort et à Bruxelles insistaient en 2010 et en 2011 sur le fait qu’il était impensable d’effacer une partie de la dette publique.

La sixième erreur est la fausse croyance selon laquelle l’austérité budgétaire ne nuit pas à l’activité économique, notamment à court terme. Certains ont même cru qu’elle pouvait accroître le PIB et réduire les ratios dette publique sur PIB. L’erreur a notamment été commise par de nombreuses personnes en Allemagne et dans plusieurs autres pays créanciers. Le FMI a lui-même été poussé à se montrer excessivement optimiste lorsqu’il prévoyait l’impact de ses programmes sur la croissance, parce que ses propres règles imposent qu’il ne participe à un programme d’aide que s’il prévoit que ce programme contribue à ramener la dette publique sur une trajectoire plus soutenable, notamment en entraînant une baisse des ratios dette publique sur PIB. L’austérité budgétaire, adoptée au plus mauvais moment, a aggravé la récession en Grèce et dans d’autres pays périphériques. Par conséquent, les ratios dette publique sur PIB, loin de diminuer, ont augmenté plus rapidement. Un simple modèle keynésien aurait donné de meilleures prédictions (Blanchard et Leigh, 2013).

Enfin, il ne faut pas oublier que les Grecs ont eux-mêmes commis de nombreuses erreurs… »

Jeffrey Frankel, « Causes of Eurozone crises ». Traduit par Martin Anota

« billets précédents - page 5 de 15 - billets suivants »