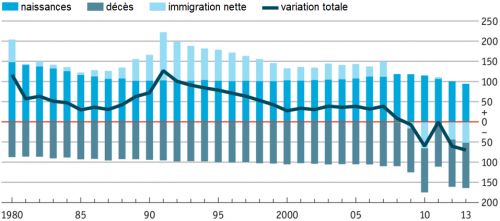

GRAPHIQUE Variation de la population grecque (en milliers)

source : The Economist (2015)

Tag - Grèce

mercredi 15 juillet 2015

La Grèce a connu un véritable exode ces cinq dernières années

Par Martin Anota le mercredi 15 juillet 2015, 18:00 - Démographie

mardi 14 juillet 2015

L’austérité a bien joué un rôle déterminant dans la tragédie grecque

Par Martin Anota le mardi 14 juillet 2015, 16:00

« Trop de gens, notamment parmi la Troïka, ne voient la lutte grecque que comme une question de transferts d’une nation débitrice vers de nombreuses nations créancières. C’est pourquoi ils voyaient peut-être le référendum grec comme un geste inutile, qui ne fait qu’alimenter le nationalisme. Comme Dani Rodrik l’écrit, "ce que les Grecs appellent démocratie apparaît aux yeux de d’autres pays (également démocratiques) comme un unilatéralisme irresponsable".

Ce n’est pas qu’une question de transferts et ce n’est pas ce que les économistes appellent un jeu à somme nulle. Cela concerne également l’austérité, comme Dani Rodrik, Thomas Piketty, Heiner Flassbeck, Jeffrey Sachs et moi-même le proclamons dans cette lettre publiée conjointement dans The Guardian, Le Monde, The Nation et Der Tagesspiegel (…).

Je pense que beaucoup de gens croient qu’un pays débiteur doit inévitablement souffrir d’un chômage à grande échelle en conséquence du remboursement d’une partie de ses dettes. Mais ceci vient davantage d’une vision moraliste que d’une réflexion proprement macroéconomique. Dans une économie ouverte, le taux de change réel (la compétitivité) va s’ajuster de manière à assurer à ce que le "plein emploi" soit préservé, qu’importe les excédents primaires (les impôts moins les dépenses non intérêts) qu’un gouvernement doit générer pour assurer le service de sa dette et la rembourser.

Sous des taux de change flexibles, cet ajustement de la compétitivité peut survenir immédiatement. Les choses ne sont pas assez si simples dans une union monétaire : la compétitivité ne peut immédiatement s’ajuster en raison des rigidités des salaires et prix. Une période de « chômage excessif » va être nécessaire pour pousser les salaires et les prix à la baisse si le pays est non compétitif pour générer les excédents primaires attendus. Cependant le chômage excessif peut être relativement limité. En fait, en raison de la structure de la courbe de Phillips standard, il est bien plus efficace d’obtenir des gains de compétitivité graduellement à travers une hausse mesurée du chômage que rapidement via une hausse rapide du chômage, pour des raisons que j’ai soulignées ici lorsque je parlais du cas de la Lettonie.

Pour aboutir à ce résultat efficient, il peut être nécessaire que le gouvernement ne réduise ses déficits primaires que graduellement, parce que la production peut chuter rapidement s’il n’y a pas de soutien budgétaire lorsque la compétitivité s’ajuste. Il sera alors nécessaire que le gouvernement emprunte à nouveau. Si le gouvernement ne peut emprunter directement sur les marchés, le FMI ou d’autres gouvernements doivent fournir ce surcroît de financement pour que l’ajustement prenne place de façon efficiente et pour éviter que des ressources soient gâchées et que la population ne souffre inutilement du chômage.

C’est ce qui ne s’est pas passé dans le cas de la Grèce. Qu’importe que cela soit le résultat de calculs erronés de la part de la Troïka ou de la priorité accordée aux banquiers créanciers (…). Une fois que l’erreur devint évidente, peut-être que la lassitude des populations des pays créanciers rendait politiquement impossible à ce que de nouveaux prêts soient accordés. Mais exiger des excédents primaires (c’est-à-dire tirer de l’argent hors du pays) alors même que le chômage reste si élevé, comme la Troïka continue à le demander, n’est pas excusable selon mon point de vue. Cela aggrave clairement le problème du chômage - voir ce billet, note (2). Au mieux cela dénote un créancier impatient qui ne s’inquiète pas du bien-être du débiteur, mais étant donnée la responsabilité que le créancier tient pour la situation actuelle, c’est bien plus grave que ça.

Cela n’est pas la seule raison pour laquelle le récit grec concerne l’austérité. Ses problèmes ont été aggravés par la généralisation de l’austérité dans l’ensemble de la zone euro et la déflation qu’elle a entraînée. La déflation accroît la valeur réelle des dettes nominales. Ce mécanisme rend l’ajustement de la compétitivité plus difficile en raison d’une non-linéarité bien connue.

Même ceux qui nourrissent un grand désamour et une grande défiance vis-à-vis de Syriza doivent reconnaître que Syriza est aussi le produit d’austérité aigüe, chose que le référendum a de nouveau confirmé. Comme le diraient les économistes, Syriza est endogène.

La déprime de l’économie grecque n’est pas le résultat inévitable d’un endettement imprudent une décennie plus tôt, ni de faiblesses structurelles, ni de l’élection d’un gouvernement de gauche il y a quelques mois. Elle résulte aussi des actions de ceux qui gérèrent effectivement l’économie grecque de 2010 à 2014 et de leurs mesures d’austérité. La Grèce a depuis longtemps reconnu la folie de son endettement et elle a commencé à s’attaquer à ses faiblesses structurelles. Par contre la Troïka n’a toujours pas reconnu son rôle dans cette tragédie. »

Simon Wren-Lewis, « Austerity is an integral part of the Greek tragedy », in Mainly Macro (blog), 8 juillet 2015. Traduit par Martin Anota

« Nick Rowe me taquine sur un sujet dont je n’ai pas parlé lorsque j’ai indiqué ce qui aurait dû se passer en Grèce après 2010. J’ai affirmé qu’une certaine institution externe (par exemple le FMI) doit prêter suffisamment d’argent à la Grèce pour qu’elle soit capable de générer un excédent primaire (c’est-à-dire pour que le montant des impôts soit supérieur aux dépenses publiques hors intérêts) graduellement, de manière à ce qu’elle ne souffre pas d’un chômage inutilement élevé. L’ajustement graduel est nécessaire parce que l’amélioration en termes de compétitivité qui est nécessaire pour atteindre le "plein emploi" avec un excédent primaire n’est pas possible instantanément en raison de la rigidité des prix.

Nick pense que, pour que cela se passe ainsi, l’institution externe doit nourrir un degré élevé de confiance vis-à-vis de la Grèce : la confiance qu’elle ne va pas accepter de nouveaux prêts avant de faire défaut. Cette confiance peut être particulièrement problématique si la Grèce a fait défaut sur sa dette originelle, chose qu’elle aurait dû faire selon moi. Après tout, c’est l’une des raisons expliquant pourquoi la Grèce était incapable d’obtenir un tel financement sur les marchés.

C’est ce que désire le FMI. Les gouvernements sont plus réticents à contrarier la communauté internationale, si bien que les défauts sur les prêts du FMI sont rares. Comme Kenneth Rogoff l’écrit : "Bien que certains pays aient eu quelques retards dans les remboursements, presque tous ont finalement remboursé le FMI : le taux de défaut effectif est virtuellement nul".

Mais est-ce que cela contribue à expliquer pourquoi d’autres pays de la zone euro ne cessent de répéter que la Grèce a perdu leur confiance ? Je pense que la réponse est clairement non. En fait, j’irai plus loin : je pense que cette discussion de confiance perdue est largement déplacée. La question de la confiance peut avoir expliqué le montant total que la Troïka prêta entre 2010 et 2012. Cependant, comme je l’ai souvent dit, l’erreur ne fut pas que le montant total prêté à la Grèce fut insuffisant, mais qu’une part beaucoup trop importante de cette aide fut destinée à renflouer les créanciers privés de la Grèce et qu’une part trop faible fut utilisée pour faciliter la transition vers l’excédent primaire. (L’erreur est peu toujours fait savoir par les partisans de la troïka. Martin Sandbu discute des raisons malencontreuses expliquant cette erreur. (0))

La Troïka explique le manque de confiance par l’incapacité de la Grèce a mettre en œuvre ce qui lui fut exigé en contrepartie des aides. La Troïka a tellement voulu microgérer la Grèce qu’elle trouvera toujours des « réformes structurelles » qui n’ont pas été mises en œuvre et il est très difficile d’agréger des réformes structurelles. Cependant c’est exactement ce que l’OCDE essaye de faire dans ce document. Si je lis correctement le graphique 1.2, la Grèce a mis en œuvre plus de réformes entre 2011 et 2014 que tout autre pays (1). Nous pouvons plus facilement quantifier l’austérité et il est clair ici que la Grèce a mis en œuvre presque deux fois plus d’austérité que tout autre pays. Si la Troïka aime à répéter que les Grecs n’ont pas fait ce qu’on attendait d’eux est en fait une manière pour elle de dissimuler le fait qu’elle a véritablement gérer l’économie grecque ces cinq dernières années et qu’elle est par conséquent responsable des résultats (2).

Vous pouvez affirmer sans vous tromper que s’il y a un problème de confiance, il s’explique par le comportement de la Troïka. La Troïka a affirmé que l’austérité qu’elle exigeait n’aurait qu’un faible impact sur la croissance et le chômage, mais ses propos se sont révélés inexacts. Elle dit alors aux Grecs que s’ils mettaient en œuvre toutes les réformes structures, les choses s’amélioreraient, mais cela n’a pas été le cas. Si les Grecs ont voté pour Syriza, c’est bien parce qu’ils prirent conscience que la confiance qu’ils avaient placée dans la Troïka fut décidément mal placée.

Au vu des erreurs que la Troïka a commises, elle aurait dû réagir à l’élection de Syriza en reconnaissant ces erreurs et d’accepter de négocier avec sincérité (3). Après tout, comme Martin Sandbu le souligne dans un autre article, une pause dans l’austérité en 2014 a permis à la croissance économique de repartir. En outre, parce que la Grèce génère des excédents primaires, de nouveaux prêts n’étaient nécessaires que pour rembourser les précédents. Mais il est maintenant évident que plusieurs membres de la Troïka n’ont jamais vraiment cherché à parvenir à un accord. Au cours des derniers mois, on nous a dit (et les médias n’ont pas cessé de le répéter) qu’il n’y avait pas d’accord parce que les "adolescents irresponsables" de Syriza ne savaient pas négocier et ne cessaient pas de changer d’avis. Nous savons maintenant que notamment pour dissimuler la vérité que plusieurs membres de la Troïka voulaient que la Grèce sorte de la zone euro.

La leçon à tirer de ces derniers mois et particulièrement de ces derniers jours n’est pas que la Grèce a échoué à gagner la confiance de la Troïka, mais que les créanciers peuvent être cruels sans aucune justification et que le débiteur ne peut pas faire grand-chose lorsque ces créanciers contrôlent sa monnaie.

(0) On a empêché la Grèce de faire défaut car l’on craignait une contagion aux autres pays, ce qui signifie que la Grèce eut à supporter le fardeau dans l’intérêt du reste de la zone euro. La meilleure réponse à adopter face à ces craintes était le programme OMT de la BCE et l’assistance directe aux banques privées, comme Ashoka Mody l’explique clairement ici. Mais étant donné que ce n’est pas la réponse que l’on adopta initialement, la dette aurait dû être effacée une fois les craintes passées. Mais les politiciens ne peuvent admettre ce qu’ils ont fait, si bien que la dette qui était tout d’abord due aux créanciers privés et qui est désormais due à la Troïka reste non négociable.

(1) La Troïka peut tenir un double langage à ce sujet : voir ici.

(2) On me demande parfois pourquoi je me focalise sur les erreurs de la Troïka plutôt que sur celles de Syriza. La réponse est simple : c’est la politique de la Troïka qui influence grandement ce qui se passe en Grèce. Dans la mesure où la Troïka demande aux décideurs grecs de choisir entre deux désastres, il semble étrange de se focaliser sur le comportement des décideurs grecs. »

(3) On me dit souvent que la Troïka devait être ferme en raison d’un problème de risque moral : si les dettes de la Grèce étaient effacées, d’autres pays voudraient qu’on efface les leurs. Mais l’argument du risque moral doit être utilisé de façon proportionnée. Impulser l’effondrement de toute une économie pour éviter que d’autres demandent des allègements de dette est l’équivalent à la pratique répandue en Angleterre au dix-huitième siècle consistant à pendre les pickpockets.

Simon Wren-Lewis, « Greece and Trust », in Mainly Macro (blog), 14 juillet 2015. Traduit par Martin Anota

dimanche 12 juillet 2015

La crise grecque et ses répercussions internationales selon Reinhart

Par Martin Anota le dimanche 12 juillet 2015, 10:00 - Monnaie et finance

« (…) Mes travaux se sont focalisés sur divers types de crises financières et sur leurs conséquences économiques, notamment la contagion internationale. L’une des principales leçons que j’ai pu tirer de mes analyses est que les crises sévères suivent le même schéma, que ce soit d’un pays à l’autre ou à travers le temps. (…)

La situation en Grèce

Je vais me focaliser sur les multiples possibilités de défauts. Mêle si les événements s’étaient suffisamment arrangés pour que le gouvernement puisse honorer ses engagements vis-à-vis du FMI à la fin du mois de juin, la probabilité d’un défaut au cours de l’été serait restée importante. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le défaut apparaît probable. Considérons les deux plus importantes.

Premièrement, la perte généralisée de confiance dans la soutenabilité du statu quo a entraîné une exacerbation brutale des arriérés intérieurs (privés et publics). Le secteur privé, inquiet à propos d’une éventuelle sortie de la zone euro et par un nouveau ralentissement de l’activité économique, a davantage fait défaut sur les dettes existantes ; environ la moitié des prêts bancaires sont non performants et leur part s’élève à 75 % si l’on exclut la dette de carte de crédit. Les paiements d’impôts sont retardés ou évités, ce qui aggrave une position budgétaire déjà précaire. Les tentatives de thésaurisation de la part de la population se traduisent également par l’accélération brutale des retraits de dépôts. Une estimation très prudente indiquerait que les dépôts ont chuté d’environ 45 % depuis leur pic en 2009

Avec la contraction rapide des dépôts et la multiplication des prêts non performants, le secteur bancaire est proche de la paralysie. Le gouvernement se finance lui-même en ne payant pas ses factures, ce qui rappelle notamment les événements précédant le défaut russe d’août 1998 et défaut argentin de la fin de l’année 2001. Aussi, les dépôts des administrations publiques dans le secteur bancaire avaient été retirés à plus de 40 % à la fin d’avril.

Deuxièmement, le paiement approximatif de 1,6 milliard d’euros au FMI à la fin du mois de juin n’est seulement qu’une fraction des montants venant à échéance en juillet, août et septembre. Ces derniers représentent respectivement environ 7, 5,6 et 6 milliards d’euros. Ces paiements sont un multiple des liquidités courantes du gouvernement. A présent, la Grèce consacre moins de 2 % de son PIB aux paiements d’intérêt, donc même si un nouveau compromis de la part des créanciers publics retardait de tels paiements, il ne libérerait pas de beaucoup de ressources, notamment pour payer les arriérés intérieurs et des paiements extérieurs sur les dettes venant à échéance.

La contagion européenne

Avant de débuter notre réflexion sur les risques de contagion en cas de défaut grec, nous devons noter l’absence d’élément de "surprise".

Dans mes travaux sur la contagion, j’ai constaté qu’une contagion financière "rapide et furieuse" (fast and furious) n’est généralement possible que lorsque la crise prend les investisseurs et les gouvernements par surprise.

Il n’y a pas de surprise. Parce que le drame grec s’est déroulé sur plusieurs années, l’exposition du secteur privé (qui est à dire, en dehors de la Grèce) a fortement décliné depuis le printemps de l’année 2010. Avant la crise financière, la majorité de la dette grecque était entre les mains de créanciers externes privés (banques et agents non bancaires). De tels liens financiers ont accru les chances de répercussions significatives. Durant les cinq dernières années, les créanciers publics (notamment le FMI et la BCE) ont absorbé les dettes publiques grecques. Donc, l’ampleur d’une éventuelle contagion via les canaux financiers est limitée. L’exposition du côté réel à la Grèce via le commerce n’est pas un nouveau facteur à considérer, dans la mesure où le PIB grec s’est déjà contracté d’environ 25 % depuis le début de la crise, plus rapidement que les importations en provenance du reste de l’Europe. Le risque demeure que les investisseurs perdent leur discernement et s’attaquent à d’autres pays de la périphérie européenne si le défaut grec survenait. La probabilité d’un tel scénario, cependant, est atténuée par le fait qu’une part significative de la dette publique de la périphérie européenne (en particulier du Portugal et de l’Irlande) est aussi entre des mains d’institutions publiques, par le fait que ces pays ont renoué plus rapidement avec la reprise que la Grèce et enfin par le fait que la périphérie européenne recevrait le soutien du centre et du FMI si un tel événement survenait.

Les implications pour les Etats-Unis, les marchés de change mondiaux et les pays émergents

Les répercussions qu’aurait un défaut de paiement grec, probablement dans le contexte d’une sortie de la zone euro, sur les Etats-Unis sont susceptibles d’être très limitées en termes d’ampleur. L’exposition financière, qui était déjà initialement faible, n’est pas une source particulière d’inquiétude pour les institutions financières américaines. Le marché grec n’est pas non plus une destination majeure pour les exportations américaines. Prédire les fluctuations exactes de taux de change est un objectif insaisissable pour les économistes, donc prenez mes observations avec une certaine dose de scepticisme. Si un défaut grec enclenche de substantielles turbulences en Europe, nous verrions une fuite vers les titres sûrs, au profit des actifs en dollar américain, notamment les bons du Trésor.

Cela a été le schéma “standard” que l’on a pu observer au cours des vagues passées de volatilité mondiale. Si c’est le cas, le dollar américain est susceptible de davantage s’apprécier vis-à-vis de l’euro et de la plupart des autres devises. Dans ce cas, l’appréciation du dollar affecterait tout particulièrement le secteur manufacturier américain, pas de la même façon que les impacts déjà perçus depuis le début de l’année.

En termes de plus larges conséquences, une appréciation du dollar peut compliquer la normalisation de la politique monétaire américaine en désincitant la Fed à retirer son taux directeur de la borne inférieure zéro. En outre, plusieurs pays émergents ayant une dette externe libellée en dollar (qu’elle soit publique ou privée) verraient leur situation s’aggraver avec la poursuite de l’appréciation du dollar, toutes choses égales par ailleurs.

La Grèce est déjà proche de l’autarcie financière. Elle dépend presque entière du soutien fourni par la BCE et de d’autres prêteurs publics. L’écart entre un défaut de jure et un défaut de facto s’est significativement réduit. Par conséquent, la prochaine étape de cette crise peut avoir des conséquences limitées pour l’économie mondiale. »

Carmen M. Reinhart (2015), « Testimony before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Subcommittee on National Security and International Trade and Finance », 25 juin 2015. Traduit par Martin Anota

samedi 11 juillet 2015

La BCE n'est décidément pas indépendante

Par Martin Anota le samedi 11 juillet 2015, 10:00

« Imaginez que le Parti National Ecossais (SNP) ait gagné le référendum d’indépendance. Le SNP commence à négocier avec le gouvernement du Royaume-Uni restant sur des questions comme la répartition de la dette nationale. Sur cette question justement, les négociations commencent à devenir tumultueuses. Des rumeurs commencent à circuler et à suggérer que le Royaume-Uni restant ne va pas former d’union monétaire avec l’Ecosse, si bien que l’Ecosse puisse avoir à créer sa propre devise. Les Ecossais commencent à retirer leur monnaie des banques écossaises.

Maintenant, c’est presque par définition qu’une banque privée manquera de liquidité fera faillite si chacun de ses clients vient vider ses comptes, la banque va manquer de liquidité et s’effondrer. C’est pourquoi les paniques bancaires sont si dangereuses. C’est aussi pourquoi l’un des rôles clés d’une banque centrale est d’offrir aux banques privées solvables toute la liquidité dont elles ont besoin (…). (Bref, la banque centrale doit jouer son rôle de prêteur en dernier ressort.) Si elle ne fait pas ça, la rumeur selon laquelle la banque commerciale est insolvable va se propager et les gens vont retirer leur argent, si bien que la banque finit par manquer de liquidité et par s’effondrer, et ce même si la rumeur était initialement infondée.

Donc dans mon scénario hypothétique d’indépendance de l’Ecosse, comme les gens commencent à retirer leur argent des banques écossaises, la Banque d’Angleterre doit offrir à ces banques toute la liquidité dont elles ont besoin. Supposons qu’elle ne le fasse pas. Supposons qu’elle limite le montant de liquidité qu’elle offrira. Les banques écossaises protesteraient : "Vous nous considériez comme solvables avant l’indépendance, donc pourquoi rationnez-vous à présent notre liquidité ?". La Banque d’Angleterre leur réplique que bien qu’elles puissent avoir été solvables avant l’indépendance, il n’est pas certain que ce soit encore le cas s’il n’y a pas d’accord. La Banque d’Angleterre dit que le plafond sur la liquidité va rester jusqu’à ce que l’Ecosse et le gouvernement du reste Royaume-Uni parviennent à un accord.

Cette annonce incite bien sûr les Ecossais à retirer l’argent de leurs comptes, si bien que les banques écossaises doivent fermer. L’économie écossaise commence à vaciller. Les médias anglais indiquent que l’Ecosse manque de liquidité parce que la Banque d’Angleterre ne va plus "prêter" aux banques écossaises. Le gouvernement écossais est forcé d’accepter les propositions du Royaume-Uni restant. Les médias anglais commencent à dire : "Regardez ! C’est ce qui arrive lorsque vous élisez un gouvernement radical !". En Ecosse, ils appellent cela du chantage. Quel nom lui donneriez-vous ?

Si vous avez l’impression que la Banque d’Angleterre prend parti et qu’elle exerce d’insoutenables pressions politiques sur l’Ecosse, alors vous commencez à comprendre comment se sentent les Grecs. Quand, le 28 juin, la BCE stoppa de fournir des fonds d’urgence aux banques grecques, elle prit parti. Dans la logique de la BCE, les banques grecques peuvent être insolvables s’il n’y a pas d’accord entre la Troïka et la Grèce (même si c’est la Banque Centrale de Grèce et par conséquent le peuple grec qui souffriront des défauts des banques commerciales).

Pourquoi l’échec à obtenir un accord influence la solvabilité des banques grecques ? Est-ce parce que sans un accord il y aurait une sortie de la Grèce ? Mais la Grèce ne veut pas abandonner l’euro et les autres pays de la zone euro n’ont pas de mécanismes formels pour exclure la Grèce. La Grèce va seulement quitter la zone euro si la BCE arrête d’offrir des euros. Nous atteignons exactement la même logique autoréalisatrice qu’une panique bancaire. Est-ce parce que l’absence d’accord condamnerait le gouvernement grec à faire défaut sur une partie de ses dettes et saperait alors la solvabilité des banques grecques ? Mais le fait que le gouvernement grec n’obtienne pas d’argent auprès de la Troïka pour rembourser la Troïka ne semble pas avoir d’implications pour la solvabilité sous-jacente, que ce soit celle de l’Etat grec ou bien les banques grecques. (Paul de Grauwe discute de cela de façon plus détaillée.) Si la Troïka peut rendre la Grèce insolvable en lui retirant de l’argent, nous avons une autre justification autoréalisatrice.

La véritable explication des actions de la BCE est bien plus simple. Limiter les fonds le 28 juin fut la punition du gouvernement grec pour avoir refusé les propositions de la Troïka et pour avoir appelé un référendum. La BCE n’était pas (et n’a jamais été) un acteur neutre se contentant de suivre les règles d’une bonne banque centrale. Elle a toujours fait partie de la Troïka et elle exécute désormais la volonté de la Troïka.

Comme Charles Wyplosz le rappelle, ce n’est pas la première fois que la BCE choisit d’exercer des pressions politiques. (…) Reprenons mon exemple hypothétique de l’indépendance écossaise. Je peux me tromper, mais je pense que dans ce cas la Banque d’Angleterre aurait offert de la liquidité illimitée aux banques écossaises. Je peux être naïf, mais je crois que ça aurait réalisé que ne rien faire d’autre aurait constitué un acte politique ouvertement partisan et s’interdirait par conséquent de le faire. De la même manière que je ne pense pas qu’il ait été inéluctable que la zone euro s’engage dans l’austérité. Je pense aussi qu’il aurait été possible que la BCE soit une banque centrale plus indépendante. La question réellement intéressante est pourquoi la BCE ne s’est pas révélée être une telle banque centrale. »

Simon Wren-Lewis, « The non-independent ECB », in Mainly Macro (blog), 10 juillet 2015. Traduit par Martin Anota

dimanche 5 juillet 2015

Les idéologues de la zone euro et la capture du FMI

Par Martin Anota le dimanche 5 juillet 2015, 10:00

« Certes le PIB grec a chuté de 25 % en 4 ans, le chômage a augmenté et atteint 25 % et le chômage des jeunes 50 %, mais avant l’élection de Syriza le PIB grec avait en fait arrêté de se contracter. De nouvelles mesures d’austérité budgétaire étaient prévues, si bien que la Grèce pouvait commencer à payer des intérêts sur son énorme dette publique. Les réformes prévues étaient évidemment dans les intérêts de l’économie grecque. Les prévisions officielles suggéraient que l’économie grecque allait recommencer à croître à un rythme suffisamment rapide pour stopper la hausse du chômage. Qui sait, dans une décennie, il aurait même pu chuter sous 20 %.

Mais il y eut soudainement le désastre. Le peuple grec gâcha tout en élisant un gouvernement qui proclamait qu’il pouvait y avoir une alternative à tout ça. Bien sûr, on ne peut pas rejeter la faute sur le peuple grec : comment peut-il comprendre qu’il n’y a pas d’alternative à ses souffrances ? Les vrais responsables, ce sont les politiciens "populistes" qui prétendaient qu’il pouvait y avoir une alternative. Les négociateurs si patients et compréhensifs de la Troïka eurent alors à négocier avec des "idéologues adolescents" qui étaient prêts à utiliser la souffrance des Grecs comme moyen d’atteindre leurs propres fins politiques. (…)

Beaucoup voient vraiment les choses ainsi (…). L’hypocrisie de certains commentaires sur la Grèce est effroyable. Quand l’"idéologue adolescent" Tsipras montre sa maturité en tant que chef d’Etat en se préparant à faire des compromis afin d’obtenir un accord, il est accusé d’être incohérent et de divaguer. Quand les personnes avec lequel il négocie le poussent à en faire davantage qu’il n’est prêt à faire, il est accusé d’"amener la Grèce au bord du précipice" en ayant la témérité de demander au peuple grec de choisir. (Tout politicien mature sait que dans une Europe moderne vous faites seulement appel à un référendum lorsque vous êtes sûr d’obtenir la réponse que vous voulez et que cela ne vous amène pas à en ignorer le résultat pour appeler à un autre référendum.) Monsieur Tsipras est accusé d’oublier que les autres nations ont, elles aussi, des régimes démocratiques, comme si la Troïka avait présenté un profond respect pour la démocratie en agissant comme si rien n’avait changé avec l’élection de Syriza.

L’OCDE estime que l’écart de production en Grèce est actuellement bien supérieur à 10 %. Cela signifie que les personnes actuellement au chômage auraient pu produire quelque chose d’utile et que le PIB peut facilement s’accroître d’au moins 10 % sans générer d’inflation. (Le taux d’inflation est actuellement d’environ – 2 %.) Cela ne serait pas seulement dans les intérêts de la Grèce, mais aussi dans les intérêts de ses créanciers. C’est une manière de générer les excédents primaires que la Troïka désire sans infliger davantage de souffrances aux Grecs. C’est également indéniable que de nouvelles mesures d’austérité tendraient à réduire le PIB, de la même manière que les précédentes l’avaient fait. Donc chacun serait dans une meilleure situation si on laissait un peu respirer la Grèce, c’est-à-dire si nous laissions enfin son économie renouer avec la croissance. Mais c’est apparemment puéril de vouloir négocier pour que ce soit le cas.

Pourquoi est-il impossible pour la Troïka d’accepter un tel accord ? Elle affirme que ses propres démocraties ne le permettraient pas, mais c’est être bon politicien de faire des compromis lorsque ces compris sont dans l’intérêt de chacun. Je pense que cet argument est dans certains cas un écran de fumée, surtout lorsque l’on voit ce qui a pu être demandé à Tsipras. Il y a un schéma ici. Lorsqu’il était impossible pour la BCE d’agir comme prêteur en dernier ressort aux Etats, la seule réponse était un surcroît d’austérité, jusqu’à ce que cette austérité soit mise en place et que l’OMT devienne possible. Quand le gouvernement français essaya d’atteindre ses objectifs de déficit en élevant des impôts plutôt qu’en réduisant les dépenses publiques, on lui dit que ce n'était pas la bonne austérité à adopter. Beaucoup ont rejeté l’idée d’un assouplissement quantitatif car ils jugent qu’il réduirait les incitations des gouvernements à embrasser l’austérité et à adopter des "réformes". Donc, ce n’est peut-être que lorsque le gouvernement formé par Syriza aura échoué et que son successeur acceptera davantage d’austérité et de réformes qu’il s’avérera que la Troïka peut effectivement faire preuve de flexibilité à propos de la restructuration de dette.

L’une des accusations fréquemment portées à l’encontre des opposants de l’austérité dans la zone euro est qu’ils chercheraient à faire échouer le projet de l’euro. L’inverse est certainement plus proche de la vérité. Le problème avec le projet de l’euro est qu’il a été véritablement capturé par une idéologie économique et que l’austérité est la principale arme de cette idéologie. Une zone euro qui serait mature et qui aurait véritablement confiance en elle serait capable de tolérer la diversité, plutôt que d’essayer d’écraser toute dissidence. Une zone euro capturée par cette idéologie va marteler qu’il n’y a qu’une seule voie possible et que l’impératif de l’austérité est trop important pour tenir compte de la volonté démocratique des citoyens. Cette idéologie amène la zone euro au bord du précipice en s’apprêtant à mettre à la porte l’un de ses membres non coopératifs. Les critiques de l’austérité n’essayent pas de détruire la zone euro, mais de la sauver des griffes de cette idéologie autodestructrice. »

Simon Wren-Lewis, « The ideologues of the Eurozone », in Mainly Macro (blog), 3 juillet 2015. Traduit par Martin Anota

« Quand les gouvernements empruntent de trop et qu’ils ne peuvent plus rembourser leur dette, il se tournent généralement vers le FMI pour régler les choses. En jouant ce rôle, le FMI aurait dû être ferme face aux créanciers. Comme Interfluidity le souligne si remarquablement, c’est là où réside le véritable aléa moral.

Donc qu’est-ce qui s’est mal passé avec la Grèce ? Rappelez-vous que la Troïka fit une grande erreur en utilisant l’argent de ses citoyens pour prêter à la Grèce, afin que celle-ci puisse rembourser en partie les créanciers du secteur privé ; c’est bien vers ces derniers que l’essentiel de l’argent de la Troïka s’est retrouvé. La propre analyse du FMI fut profondément erronée (dans la mesure où elle sous-estima fortement l’impact de l’austérité sur l’économie grecque) et même l’accord échoua à son propre examen, donc une dérogation spéciale était nécessaire.

(…) Beaucoup des créanciers étaient des banques européennes, donc les motifs derrière leur renflouement étaient, pour le moins que l’on puisse dire, quelque peu conflictuels. Le FMI fut néanmoins persuadé d’avoir à agir comme il le fit en raison des craintes de contagion. Pourtant, s’il craignait une contagion sur les marchés de la dette souveraine, c’était à la BCE d’y mettre un terme en jouant enfin son rôle de prêteur en dernier ressort aux Etats (chose qu’elle finit par faire avec son programme OMT). Si le FMI craignait un effondrement du système bancaire européen, alors son sauvetage était de la responsabilité des gouvernements concernés et non du peuple grec.

(…) Oubliez tout ce que vous pouvez lire dans la plupart des articles sur le sujet. (…) Un accord aurait pu être trouvé si la Troïka avait laissé la possibilité d’une restructuration de la dette. Tout comme la plupart des économistes, le FMI confirme que la dette doit être restructurée. (…) Il n’a pas pour autant changé de comportement vis-à-vis du reste de la Troïka lors des négociations. Donc la Troïka écarta la possibilité d’une restructuration de la table des négociations : de vagues promesses de parler d’une éventuelle restructuration après la signature d’un accord ne suffisaient pas pour que Syriza accepte cet accord. Il y a deux raisons expliquant pourquoi l’Allemagne n’a pas voulu mettre cette option sur la table des négociations. La première est qu’elle n’a jamais voulu à ce qu’il y ait un accord ; la seconde est qu’il aurait été politiquement embarrassant pour les politiciens allemands d’introduire cette question lors des renégociations.

Le FMI n’avait pas à partager l’une ou l’autre de ces inquiétudes. Il aurait dû se montrer ferme face aux créanciers, en l’occurrence face aux institutions européennes. Il disposait clairement du pouvoir politique pour faire incliner les gouvernements européens sur la question de la restructuration. S’il l’avait fait, un accord aurait été trouvé. La seule conclusion que je peux tirer est que le FMI a été capturé par le reste de la Troïka (1) (2) (3). Comme Ashoka Mody le suggère, il s’est fait piéger par les priorités de certains actionnaires, notamment par le Royaume-Uni et l’Allemagne au cours des dernières années.

(1) Peter Doyle a aussi noté comment les interventions du FMI sur les "réformes" essentielles sont douteuses, tant sur le plan économique que politique. (Si ce rapport est exact, c’est même encore pire.) Alors même que plusieurs de ses membres semblent comprendre les multiplicateurs keynésiens (voir (2) ci-dessous), ceux en charge des négociations semblent avoir embrassé une vue allemande. (…)

(2) L’une des raisons justifiant qu’il est dans la tâche du FMI d’être dur envers les créanciers est que les créanciers ne s’inquiètent pas du bien-être social, c’est-à-dire du bien-être de l’ensemble des agents, c’est-à-dire eux-mêmes, mais aussi les emprunteurs. (…) Comme ce point n’est pas abordé dans les médias, penchons-nous un peu dessus (les chiffres se basent sur les chiffres d’un article de Martin Sandbu dans le Financial Times). Pour générer un excédent primaire de 1 % du PIB qui serait transféré à la Troïka, les gouvernements grecs doivent adopter des mesures d’austérité qui vont réduire le PIB grec de 3 % (en supposant un multiplicateur de 1,5…). Cette réduction du PIB est une perte sociale (la perte de l’économie grecque est de 3 % du PIB, auxquels s’ajoute le transfert de 1 %). C’est au mieux un pur gâchis et probablement pour certains la cause de beaucoup de souffrance.

(3) Voici ce que disait l’ancien chef du département européen du FMI sur la nécessité d’une restructuration de la dette et sur les dangers qu’il y a à exiger de plus larges excédents primaires à la Grèce.

Simon Wren-Lewis, « Greece and the political capture of the IMF », in Mainly Macro (blog), 4 juillet 2015. Traduit par Martin Anota

« billets précédents - page 2 de 6 - billets suivants »