« "Aussi déplaisante soit-elle, la vérité est que l’austérité nous attend, qu’importe celui qui gagnera les élections et qu’importe ce que diront les partis d’ici là". C’est ainsi que The Economist a abordé l’état des finances publiques britanniques à la veille des élections générales de 2010. Il n’y avait tout simplement pas d’alternative à l’austérité et le secteur public du Royaume-Uni devait être mis "à une diète longue et sévère".

Comme les analystes du journalisme l’ont noté, c’est bien en présentant l’austérité comme nécessaire que les médias orthodoxes ont principalement décrit les baisses des dépenses publiques, les hausses d’impôts et les "réformes structurelles" visant à améliorer la compétitivité que les gouvernements de centre-gauche et de centre-droit ont mis en œuvre après la crise financière de 2007. Malgré les différences entre les diverses économies en Europe, l’austérité a été présentée comme le remède adéquat d’un bout à l’autre du continent

Pourtant, ce n’est pas une spécificité du journalisme contemporain. Comme je l’ai montré dans une récente étude, cette tendance à présenter l’austérité comme le remède inévitable aux maux économiques est caractéristique de la façon par laquelle The Economist a traité de l’austérité depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour la Grande-Bretagne d’après-guerre, l’austérité constituait un remède terrible, mais nécessaire, pour répondre aux troubles économiques que connaissait une nation sortant du conflit. The Economist voyait l’austérité (sous la forme du rationnement) comme nécessaire pour résorber le déficit de la balance des paiements et combattre l’inflation. Les circonstances économiques ne laissaient aucune place pour une quelconque alternative, affirmait The Economist, même si l’idée même d’un Etat interférant avec les transactions de marché contredisait l’histoire du magazine.

De façon similaire, The Economist voyait l’austérité comme indissociable du développement naturel de la France au début des années quatre-vingt. Le président socialiste François Mitterrand, élu en 1981, avait finalement abandonné les idées keynésiennes et embrassé l’austérité pour rationnaliser l’économie française et lui permettre enfin de faire face aux exigences d’une économie mondialisée. Ce revirement de Mitterrand, jusqu’alors dépensier keynésien et avocat d’un Etat ayant un poids important dans l’économie, mais désormais partisan d’une gestion saine des finances publiques, a été présenté comme un triomphe de la raison. La pensée idéologique a finalement laissé place à une vision pragmatique quant à l’élaboration de la politique économique. Sous l’œil vigilant des marchés, Mitterrand "modernisait" la France. Pourtant, la logique de l’austérité a été présentée comme constamment menacée par les tentations populistes. Les politiciens, sous la pression d’une population mécontente des hausses d’impôts et des réductions dans les dépenses publiques, sont naturellement réticents à prendre des décisions difficiles, affirmait The Economist.

Bien sûr, on pourrait affirmer qu’on ne pourrait attendre autre chose de The Economist, qui est souvent présenté comme une revue incontournable pour les élites mondiales et la classe capitaliste internationale. Mais ce serait une erreur de considérer The Economist comme antithétique au journalisme orthodoxe qui cherche à se positionner au dessus de la mêlée politique. Au contraire, The Economist incarne toutes les vertus du journalisme moderne, objectif. Depuis sa création en 1843, The Economist a tiré une grande fierté de son journalisme basé sur des faits, la raison et une délibération nuancée. Au lieu de constituer un porte-parole pour les intérêts particuliers, le magazine se présente comme relevant d’un "centre radical", au-delà du traditionnel clivage droite-gauche. Il désire avoir un lectorat intelligent et sophistiqué, ne pas être lu seulement par les élites mondiales, mais également par les "hipsters dans le métro". Quand The Economist célèbre les effets de la mondialisation et du libre-échange, il se voit lui-même une voix pour les pauvres et les populations défavorisées du monde, ceux dont ne se préoccupent pas des politiciens mus par leurs seuls intérêts. En effet, The Economist défend un "projet humaniste moderne". (...)

Au lieu de lancer un débat critique entre des visions fondamentalement différentes, le journalisme objectif de qualité tend à dépolitiser les débats autour de la politique économique. Le débat sur l’austérité, par exemple, devient un débat sur l’ampleur et le calendrier de l’austérité, sans que la nécessité de cette dernière ne soit discutée. Dans ces débats, la pensée économique orthodoxe (…) fait de l’austérité une simple question technique, ce qui enlève toute légitimité à une quelconque alternative radicale et empêche tout débat politique qui soit véritablement pluraliste. Mais, pour parvenir à lancer un vrai débat pluraliste sur des questions autour de l’élaboration de la politique économique, les journalistes doivent se pencher de façon critique sur des termes sacrés du journalisme moderne comme celui d’"objectivité". »

Timo Harjuniemi, « How The Economist has portrayed austerity since 1945 », in LSE Business Review, 31 mars 2018. Traduit par Martin Anota

Tag - austérité

dimanche 1 avril 2018

Comment The Economist a décrit l’austérité depuis 1945

Par Martin Anota le dimanche 1 avril 2018, 10:45 - Politique budgétaire et endettement public

mardi 2 janvier 2018

Les conservateurs et l’austérité

Par Martin Anota le mardi 2 janvier 2018, 12:00 - Politique budgétaire et endettement public

« (…) Le lien entre l’essor du nazisme et l’austérité budgétaire nous amène à nous poser la question suivante : pourquoi les conservateurs soutiennent-ils à ce point l’austérité ?

Je pose la question parce que, d’un certain point de vue, ils devraient davantage s’opposer à l’austérité que la plupart des autres. En effet, parce qu’elle déprime les revenus, l’austérité amène les gens à remettre en question les marchés libres et le capitalisme, dans la mesure où ils blâment moins les erreurs de politique économique que les aspects plus fondamentaux de l’économie pour la faiblesse de l’activité. Les marxistes sont heureux de voir le capitalisme être remis en cause. Mais les conservateurs ne devraient pas l’être. En outre, l’austérité génère aussi de l’instabilité politique comme les gens cherchent à gauche et à droite des façons de sortir de crise. L’austérité allemande dans les années trente a contribué à l’essor aussi bien du communisme que du nazisme et l’austérité au Royaume-Uni a contribué aussi bien au Brexit qu’à l’essor de Corbyn.

Les conservateurs qui désirent de la stabilité politique et un capitalisme de marché libre doivent par conséquent se situer sur la première ligne du front d’opposition à l’austérité budgétaire. Ils devraient regretter que l’austérité remette en cause les choses auxquelles ils attachent une grande valeur. Mais alors pourquoi soutiennent-ils donc l’austérité ? Pourquoi les conservateurs britanniques sont-ils prêts à faire n’importe quoi pour s’opposer à Corbyn, sauf retirer les conditions économiques qui sont à l’origine de sa popularité ?

Je pense que la réponse se trouve dans l’un des écrits de Corey Robin. (…) Ce que les conservateurs veulent vraiment, c’est une hiérarchie du secteur privé : "Aucun conservateur ne s’oppose à un changement en tant que tel, ni ne défend un ordre en particulier. Le conservateur défend des ordres particuliers (…) en partant de l’hypothèse, en partie, que la hiérarchie soit un ordre".

Malheureusement, la politique budgétaire expansionniste sape les hiérarchies "naturelles". Michal Kalecki a repéré une façon par laquelle elle est susceptible de le faire : "Dans un système de laisser-faire, le niveau de l’emploi dépend étroitement de ce qu’on appelle l’état de confiance. Si ce dernier se détériore, l’investissement privé décline, ce qui se traduit par une chute de la production et de l’emploi (à la fois directement et via l’effet secondaire de la chute des revenus sur la consommation et l’investissement). Cela donne aux capitalistes un puissant pouvoir indirect sur la politique publique : tout ce qui peut ébranler l’état de confiance doit être soigneusement évité pour préserver l'économie d'une crise . Mais une fois que le gouvernement a saisi qu’il peut accroître l’emploi par ses propres achats, ce puissant dispositif de contrôle perd de son efficacité. Donc les déficits budgétaires qui sont nécessaires pour que le gouvernement intervienne doivent être considérés comme périlleux. La fonction sociale de la doctrine des 'finances saines' est de rendre le niveau de l’emploi dépendant de l’état de confiance".

Il y a une deuxième façon. Une fois que nous reconnaissons que les revenus des gens dépendent de la politique budgétaire, il s’ensuit que la pauvreté apparaît davantage comme un échec du gouvernement plutôt que comme un échec de la part des individus eux-mêmes. Les conservateurs ne peuvent alors plus la faire apparaître comme un échec moral. Par conséquent, l’austérité budgétaire est nécessaire afin de maintenir la hiérarchie "naturelle" dans laquelle les riches sont en droit d’avoir le pouvoir parce qu’ils apparaissent comme les héros vertueux tandis que les pauvres doivent être étiquetés comme paresseux et incapables.

C’est l’hypothèse. Voici deux éléments de preuve qui la soutiennent. Le premier est un tweet du conservateur Andrew Pierce : "Les ingénieurs ferroviaires sont payés 775 livres sterling par jour pour travailler à la période de Noël et la facture sera payée par les navetteurs en grande souffrance". Ce que Pierce exprime ici est le désir de maintenir les travailleurs à leur place, en l’occurrence dans les échelons inférieurs de l’échelle des revenus. Les conservateurs ne voient pas d’un bon œil les marchés libres lorsqu’ils accroissent les salaires des travailleurs. C’est cohérent avec le fait que les conservateurs américains aient été si laxistes vis-à-vis de la hausse du pouvoir de monopole qui a comprimé les salaires. Deuxièmement, les conservateurs américains n’ont pas de problème avec la perspective d’une hausse de la dette publique si celle-ci se traduit par une baisse des impôts pour les riches. Ils valorisent davantage les inégalités et la hiérarchie que la prudence budgétaire.

Oui, le soutien en faveur de l’austérité est une erreur intellectuelle. Mais elle doit être une erreur fondée sur une singularité de la psyché conservatrice. Les keynésiens, je le crains, sous-estiment ce point. »

Chris Dillow, « Conservatives & austerity », in Stumbling & Mumbling (blog), 1er janvier 2018. Traduit par Martin Anota

aller plus loin...

« L’austérité et l’ascension du parti nazi »

« Aux racines du mal. Crises financières et ascension de l’extrême-droite »

samedi 4 janvier 2014

Les différentes étapes de la reprise au Royaume-Uni

Par Martin Anota le samedi 4 janvier 2014, 16:36 - Croissance, cycles et crises

« La récession au Royaume-Uni : non seulement elle a été provoquée par les banques, mais elle est peut-être aussi entretenue par ces dernières.

Ce que je veux faire ici, c’est voir pour quelles raisons nous avons basculé en récession et ce qui s'est passé ces cinq dernières années pour déterminer si cela aura des implications sur le type de reprise que nous sommes susceptibles d’avoir.

(…) Il y a trois étapes dans une reprise après une récession. La première consiste à renouer de nouveau avec la croissance économique. La deuxième étape consiste à générer suffisamment de croissance économique pour commencer à récupérer le terrain perdu lors de la récession. Pour cela, la croissance annuelle doit dépasser 3 % et non pas se maintenir à 1 % ou 2 %. Nous ne sommes pas encore à la deuxième étape. La troisième étape consiste à maintenir cette forte croissance suffisamment longtemps pour récupérer l'essentiel du terrain que nous avons perdu dans la récession. Les récessions ne sont jamais une bonne chose, mais nous pouvons encore espérer qu’elles nous appauvrissent quelques années, peut-être une décennie, mais pas de façon permanente.

Par le passé, les récessions au Royaume-Uni (au début des années quatre-vingt et durant les années quatre-vingt-dix) ont été provoquées par des gouvernements qui cherchaient à réduire l'inflation. Ils ont relevé les taux d'intérêt, ce qui a fait très rapidement refluer l'inflation, si bien qu’ils ont pu rapidement inverser le processus. Nous avons eu des reprises assez rapides qui nous ont permis de récupérer une grande partie du terrain perdu pendant la récession.

La dernière récession a été différente. Elle a été provoquée par les banques et non par les gouvernements. Les banques se sont hypertrophiées, si bien qu’elles se sont effondrées quand un montant relativement modeste des prêts a mal tourné. Oubliez toutes les choses que vous entendez suggérant que la récession a été provoquée par l’endettement irresponsable du gouvernement : ce n'est tout simplement pas vrai. (…) A moins que vous habitiez en Grèce, c'est un non-sens.

La récession a été provoquée par les banques, mais elle a été aggravée par l'austérité budgétaire. Au Royaume-Uni, l'économie avait atteint la première étape en 2010, mais ces progrès ont été balayés lorsque les gouvernements du Royaume-Uni et la zone euro ont commencé à augmenter les impôts et à réduire les dépenses publiques. L'Office for Budget Responsibility (OBR), l’institut indépendant mis en place par le gouvernement en place, estime que, depuis 2010, la production du Royaume-Uni a été chaque année inférieure de 1,5 % à ce qu’elle aurait été si le gouvernement britannique n’avait pas imposé l'austérité (…). La Commission européenne a calculé que le PIB de la zone euro en 2013 est inférieur de 4,5% à ce qu’il aurait été s’il n’y avait pas eu de mesures d’austérité depuis 2011. Et ces dernières ont eu également un grand impact sur le Royaume-Uni.

Ceci a plusieurs implications pour la reprise. Enfoncez l'économie avec l'austérité, nos modèles économiques standards vous diront que qu’elle rebondira après quelques années. Plus forte est l'austérité, plus fort sera le rebond. La raison en est que ces policiers ou fonctionnaires licenciés trouveront finalement un emploi ailleurs et commenceront à produire quelque chose d'autre. Donc, pour cette seule raison, une fois la reprise amorcée, elle pourrait être assez vigoureuse. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'austérité était une bonne idée. Avec l’austérité, la première étape a été retardée de trois ans. Mais en termes de deuxième étape, cela pourrait signifier que la reprise sera plus forte une fois qu’elle sera là.

Mais la question vraiment importante est celle de la troisième phase, celle consistant à rattraper le terrain que nous avons perdu. Et ici, nous devons nous pencher sur une autre particularité de la récession au Royaume-Uni : l'emploi a beaucoup mieux résisté que la production. Maintenant, même si ça peut paraître une bonne chose (et ça l’est bel et bien à court terme), ce n’est pas sans importer quelques problèmes. La différence entre la production et l'emploi est la productivité du travail, ce qui signifie que la croissance de la productivité du travail s'est effondrée durant la récession. Or, les salaires réels ont tendance à évoluer avec la productivité du travail, ce qui explique en grande partie pourquoi le niveau de vie a tant décliné au Royaume-Uni.

Personne ne sait vraiment pourquoi la croissance de la productivité a ralenti. Or c’est une question importante, parce que si ce ralentissement de la croissance de la productivité est permanent, l'économie peut risque de ne pas rattraper une grande partie du terrain perdu lors la récession. Nous n’atteindrons pas la troisième étape et nous serons tous plus pauvres de façon permanente.

Par conséquent, répondre à l'énigme de la productivité est la clé pour déterminer quel type de reprise nous allons avoir. Mon soupçon, partagé par d'autres à la Banque d'Angleterre et ailleurs, c'est qu’une partie de la réponse réside là où la récession a commencé : avec les banques du Royaume-Uni. Les prêts bancaires aux entreprises sont importants pour augmenter la productivité, car ils permettent aux entreprises productives de s’étendre (sur le territoire domestique et à l'étranger) et aux nouvelles entreprises de remplacer les entreprises plus anciennes, qui sont moins efficaces. Ainsi, lorsque le crédit bancaire s'est effondré lors de la récession, la productivité s'est effondrée. Si les banques prêtaient à nouveau à ces entreprises plus productives (mais aussi plus risquées), nous pourrions être en mesure de rattraper une bonne partie du terrain perdu.

Alors, comment résoudre le problème bancaire ? Pour être honnête, je ne sais pas, mais je vais vous faire part d’une inquiétude. Les banquiers aiment prétendre qu'ils font tant d'argent car ils en font beaucoup pour l'économie. Il y a très peu de preuves empiriques pour soutenir cette idée. En revanche, les études empiriques suggèrent qu'ils font de l'argent pour deux raisons. La première est ce que les économistes appellent la recherche de rente (rent seeking), qui consiste essentiellement à faire de l'argent sur le dos des autres. Quand c’est illégal, nous en entendons parfois parler, mais je soupçonne que c’est endémique.

La deuxième façon par laquelle les banques font beaucoup d'argent, c’est en prenant des risques. Lorsque ces prises de risques deviennent excessives, les gouvernements interviennent pour renflouer les banques. Elles sont récompensées lorsque le risque paye, nous payons la note dans le cas contraire. En effet, le secteur public offre une énorme subvention au secteur bancaire, d’un montant égal aux bénéfices que ce dernier réalise, et une grande partie de ces bénéfices partent sous forme de bonus. Ce serait beaucoup mieux pour tout le monde si l'argent versé sous forme de primes était plutôt utilisé pour recapitaliser les banques, pour qu’elles puissent prêter à nouveau aux entreprises innovantes. Donc, ce devrait être une bonne nouvelle que l'UE ait l'intention de mettre un plafond, même très modeste, sur les bonus des banquiers. Que fait le gouvernement du Royaume-Uni ? Il attaque Bruxelles en justice pour tenter d’empêcher ce plafonnement.

Donc, c'est une récession provoquée par les banques et il existe un réel danger qu’en raison du pouvoir que les banques ont sur les gouvernements (et sur ce gouvernement en particulier), nous ne récupérerions jamais le terrain que nous avons perdu. »

Simon Wren-Lewis, « Stages of economic recovery in the UK », in Mainly Macro (blog), 22 novembre 2013. Traduit par M.A.

aller plus loin… lire « D’une décennie perdue à l’autre » et « Pourquoi le Japon a connu sa décennie perdue (et pourquoi l’Europe est susceptible d’en connaître une) »

mercredi 2 octobre 2013

L’incertitude politique explique-t-elle la faible croissance en zone euro ?

Par Martin Anota le mercredi 2 octobre 2013, 16:43 - Politique budgétaire et endettement public

« L’idée que l’incertitude entourant la politique économique est la principale raison expliquant pourquoi les économies avancées et l’Europe en particulier ne parviennent pas à renouer avec une croissance soutenue ne va pas mourir de sitôt. Marco Buti et Pier Carlo Padoan, dans un article publié sur le site vox, renouent avec cette thèse lorsqu’ils entendent expliquer pourquoi la reprise est si lente en Europe.

Ils observent les différences entre les reprises économiques en zone euro et aux Etats-Unis pour identifier quels facteurs expliquent la divergence en termes de performances (« le manque de croissance en zone euro par rapport aux Etats-Unis est flagrant » nous rappellent-ils). Donc, quelles sont les différences entre les deux régions ? Il y en a trois selon les auteurs : l’incertitude politique, la faiblesse du système financier et le manque d’opportunités d’investissement.

Qu’en est-il des preuves empiriques ?

1. Les mesures de l’incertitude sont corrélées avec la croissance, mais comme d’autres auteurs l’ont affirmé, les mesures d’incertitude sont (souvent) endogènes à la croissance.

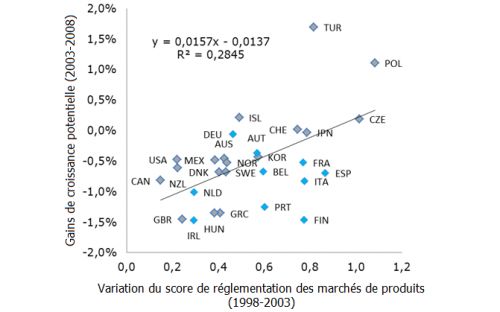

2. Les réformes mises en œuvre entre 1998 et 2003 permettraient de prédire les gains de croissance potentielle obtenus entre 2003 et 2008. Non seulement je ne suis pas sûr que cela soit pertinent pour expliquer les performances en termes de croissance après 2008, mais je pense aussi que le graphique qu’ils présentent dans leur article n’est pas non plus convaincant. Le voici :

GRAPHIQUE 1 Progrès dans les réformes sur les marchés des produits et performances macroéconomiques

source : Buti et Padoan (2013)

Premièrement, notons qu’ils considèrent la croissance potentielle (et non la croissance effective). Deuxièmement, bien que la régression qu’ils estiment suggère une corrélation positive, lorsque l’on se penche sur les pays de la zone euro, on constate en fait qu’il n’y a pas de corrélation positive entre les deux variables. Et si nous comparons certains pays européens avec les Etats-Unis (ce qui est en l’occurrence la comparaison que cherchent à faire les deux auteurs), les preuves empiriques vont même à l’encontre de leur thèse. L’Espagne, l’Italie, la France, voire même la Grèce ont bien plus amélioré la réglementation sur leurs marchés de biens et services que ne l’ont fait les Etats-Unis ou le Canada, mais leurs performances en termes de croissance (potentielle) ont été significativement plus faibles.

Ainsi, même s’il apparaît dans un premier abord pertinent de parler de l’incertitude et des réformes, les preuves empiriques sont soit maigres, soit inexistantes.

Mais quelles sont les explications alternatives ? Il se peut que la politique économique, en particulier la politique budgétaire, puisse expliquer les différences dans les performances en termes de croissance que l’on a pu observer depuis 2008 ? (…) Voici, selon moi, comment l’on peut expliquer les différences que l’on observe d’un pays à l’autre dans les taux de croissance du PIB.

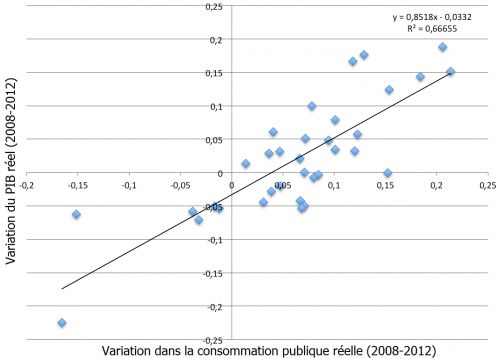

GRAPHIQUE 2

source : Fatas (2013)

Je compare l’évolution du PIB réel entre 2008 et 2012 avec l’évolution de la consommation publique réelle au cours des mêmes années. Cette dernière variable nous indique l’orientation (expansionniste ou restrictive) de la politique budgétaire durant cette période. J’inclus tous les pays de l’OCDE dans l’échantillon (…). La corrélation est très forte avec un coefficient qui n’est pas très loin de 1.

Mais la consommation publique n’est-elle pas une composante du PIB ? Cette corrélation n’est-elle pas toujours présente ? Oui et non. Certes, il y a plein d’endogénéité dans mon graphique et si vous voulez obtenir les bons chiffres, vous devez lire toute la littérature sur les multiplicateurs budgétaires (celle-ci vous dira que les effets sont en fait plus forts que ce que l’analyse ci-dessus laisse suggérer). Mais nous savons aussi que plusieurs de ces pays ont fortement réduit leurs dépenses publiques en réponse à la hausse de leur taux d’intérêt (…). Donc il y a dans cette image une composante exogène aux dépenses publiques suffisamment significative pour être utilisée comme variable explicatrice. Et rappelez-vous que certains pensent que cette corrélation doit être égale à zéro et même négative, c’est-à-dire ceux qui croient aux multiplicateurs budgétaires égaux nuls ou négatifs. Donc, quand la Grèce (point en bas à gauche) réduit les dépenses publiques de 17 %, ces personnes-là pensent que cela devrait entraîner une hausse des dépenses privées d’au moins le même montant. Mais en réalité, il n’en est rien : la dépense privée a également chuté et le PIB grec a diminué de presque 25 % durant la période.

Le graphique ci-dessus rappelle simplement que les preuves empiriques confirment l’hypothèse selon laquelle la faible performance de plusieurs pays après 2008 s’explique essentiellement par l’orientation excessivement restrictive de la politique budgétaire. Ces preuves empiriques sont certainement bien plus robustes que celles avancées par Buti et Padoan. Et pourtant, ils n’incluent pas la politique budgétaire dans leur liste des facteurs explicatifs. »

Antonio Fatás, « The only uncertainty is why some cannot see facts », in Antonio Fatás on the Global Economy (blog), 15 septembre 2013. Traduit par M.A.

aller plus loin… lire « Le découplage des politiques économiques », « L’austérité est-elle vouée à l’échec ? » et « L’austérité budgétaire dans une union monétaire »

jeudi 28 mars 2013

Les arguments en faveur de l’austérité aujourd'hui : un bestiaire

Par Martin Anota le jeudi 28 mars 2013, 16:58 - Politique budgétaire et endettement public

« L'argument d’éviction de l’investissement : Un assouplissement de la politique budgétaire aujourd’hui serait perçu comme le signal de déficits beaucoup plus importants à l'avenir et donc de cours beaucoup plus faibles pour les obligations d'entreprises puisque les bons du Trésor vont inonder le marché. Ainsi une politique budgétaire plus laxiste génèrerait dès aujourd’hui une forte hausse des taux d'intérêt à long terme, ce qui découragerait toutes les dépenses qui sont sensibles au taux intérêt. Cette baisse ferait plus que compenser l'effet positif que l'augmentation des dépenses publiques exercerait directement sur l’activité.

L'argument d’éviction par les impôts futurs : une politique budgétaire plus laxiste aujourd’hui serait considérée comme le signal d’une plus forte pression fiscale sur les entreprises. La crainte de tels impôts viendrait décourager les comités d’investissement des entreprises et pousserait les cours boursiers à la baisse. Ainsi, la peur d’impôts plus élevés entraînerait une baisse de l'investissement privé. Cette baisse ferait plus que compenser l'effet positif qu’exerce directement l'augmentation des dépenses publiques sur l’activité.

L'argument de l’inflation future : un relâchement de la politique budgétaire aujourd’hui serait interprété comme le signal d’un grand plus usage de la planche à billets à l’avenir et donc d’une accélération future de l’inflation. Le relèvement des anticipations d’inflation conduirait les entreprises (…) à relever dès à présent leurs prix plus rapidement (…). La banque centrale devra alors réduire la production en deçà du potentiel et favoriser le chômage au-dessus du taux naturel afin de maintenir l'inflation à sa cible.

L'argument d’Alesina : les hausses des dépenses publiques diminuent la production sans accroître les taux d’intérêt, ni la valeur réelle de la devise (…).

L'argument de Reinhart et Rogoff : Les dépenses conduisent à une plus forte accumulation de dette publique, or les plus fortes accumulations de dette publique conduisent à de plus faibles taux de croissance économique, même sans que les taux d'intérêt n'augmentent (…).

Les taux d'intérêt vont très bientôt retrouver leur niveau normal : Et quand les taux d'intérêt retrouvent leur niveau normal, une dette représentant 80 % du PIB annuel implique pour le gouvernement un coût d’intérêt s’élevant à 4 % du PIB lorsque l’inflation est de 2 %. C'est un coût élevé que le gouvernement ne peut facilement couvrir, que ce soit par les impôts ou par la réduction de dépenses publiques, et cela nous amène sur une trajectoire avec un ratio de dette publique sur PIB croissant alors même que les dépenses sociales commencement à s’élever beaucoup plus fortement. »

Brad DeLong, « The live arguments for austerity right now », 28 mars 2013.

« billets précédents - page 1 de 3